延安,中国革命的圣地、新中国的摇篮。党中央在延安战斗生活了13年,培育形成了光照千秋的延安精神,留下了弥足珍贵的红色资源,吸引着来自全国乃至全世界的人民奔赴而来。

回延安,再出发。今年是中国共产党成立103周年。初夏时节,人民网记者奔赴延安,在它的过去、现在与未来之间,寻找这片热土被人追寻的精神密码。

往事留痕,岁月如歌。奔赴延安,心潮腾涌。

一把镢,赓续红色基因

南泥湾,位于延安城东南45公里处。这里绿水青山,风吹稻浪。

眼前的南泥湾,稻田青青,如诗如画。人民网记者 贾凯璐摄

“只要认定的事儿,再苦再累也要坚持。”今年79岁的侯秀珍老人端坐在轮椅上,白发苍颜,与记者相握的双手,粗糙却温暖,深深的皱纹和舒展的眉头中,藏着许多故事。

侯秀珍的公公刘宝斋是三五九旅七一九团九连副连长。1941年春,三五九旅开进南泥湾,刘宝斋和战友们一把镢头一把枪,让昔日“烂泥湾”变成了陕北“好江南”。

“他深爱着这片土地,他要把南泥湾的故事、中国共产党的故事讲给全世界听。”侯秀珍回忆道,新中国成立后,刘宝斋放弃进城工作的机会,继续扛起“老镢头”,与南泥湾的土地打了一辈子交道,讲了一辈子关于南泥湾的故事,直至1984年去世。

在刘宝斋的言传身教下,侯秀珍全身心投入到南泥湾的发展建设中,继续将南泥湾的故事讲下去。

从村主任到乡镇干部,从修路、建校、退耕还林到弘扬南泥湾精神……侯秀珍一直有着一股不认输的劲儿。

曾经的南泥湾村,基础条件落后,村里孩子上学,都要蹚过一条小河,步行到五里外的村子。为了解决孩子们的上学问题,侯秀珍决定“自力更生”建小学。

砖匠烧砖、石匠箍窑、木匠打课桌……在侯秀珍的带领下,村民们有技术的出技术、有力气的出力气,齐心协力干起来。1982年,南泥湾村终于有了自己的小学。

1999年,延安开始大规模退耕还林,侯秀珍带领村民,扛起镢头上山种树,为荒山披“绿装”。

从父辈开荒到后辈种树,南泥湾的“老镢头”见证了波澜壮阔的南泥湾大生产,也记录着一个家庭的家风传承;从“倾听者”到“讲述者”,侯秀珍一遍遍讲着熟稔于心的南泥湾故事。

采访结束,侯秀珍老人目送我们离开。回头泪目,拍照留存。人民网记者 贾凯璐摄

每年,来听侯秀珍讲故事的人不计其数,她自己负担茶水费。随着年龄的增长,加之年轻时劳累过度,老人腰疼腿疼的症状越来越严重,身体一天不如一天。

“女儿总是让我去城里住,我怎么舍得离开这里啊。”侯秀珍说,“我不能离开南泥湾,只要我还能动,就要把南泥湾的故事讲下去。”

一面旗,讲述红色故事

“那面不能倒下的旗帜,就是中华民族伟大精神的象征。”来自北京的魏先生在观看完红秀《延安延安》后表示,当听到“栓柱,扛旗”的呐喊时,他的眼泪止不住地往下掉。

红秀《延安延安》演出现场。人民网记者 贾凯璐摄

今年25岁的庞韵曦,在《延安延安》中扮演女主角,谈及对角色的认知,她表示:“触动心灵。”

“演的时间越长,我们对角色的感悟就越深,更能深刻感受到先辈们的坚守与执着。”庞韵曦表示,为了更加生动地展现那段峥嵘岁月中先辈们的形象,她和其他演员反复琢磨每句台词背后的情绪变化,用心演绎每个动作抒发的真挚情感。

据介绍,《延安延安》自2016年首演至今,已累计演出近2600场,演出以党中央在延安十三年的历史为主线,全面展示延安时期的峥嵘岁月。

红色演出打破时空距离感,让历史“常”相见;革命遗址串珠成线,让信仰“可触摸”。

宝塔山叠翠如诗,延河水畔,草清岸绿。人民网记者 邓楠摄

初夏时节,宝塔山漫山青木,叠翠如诗。“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程……”雄伟的宝塔旁,或几人或一组又或一个团体,大家肃立于鲜红党旗前,高举右手、表情庄重,重温铮铮誓言,坚定的信念在每一个宣誓者心中澎湃。

来自陕西省直机关赴延安培训的一位学员表示:“在这里重温入党誓词,更显得意义非凡。”

一面旗帜、一台演出、一处旧址、一种场景……人们在枣园、王家坪、杨家岭等革命旧址中感悟延安精神的点点滴滴,在《延安保育院》《延安延安》等一系列“文化+科技”的演出里获得情感共鸣,实现精神升华。

今年1月初,国家文物局为6家首批国家文物保护利用示范区授牌。其中,延安是全国唯一一处革命文物专题类国家文物保护利用示范区。

如今,行走延安,各具特色的博物馆、革命旧址吸引参观者驻足停留,寻觅历史踪迹;各类红色主题演出架起时空桥梁,引领观众“常”见历史,勿忘延安精神。

一本书,追寻红色信仰

88年前,美国记者埃德加·斯诺来到延安,写下《西行漫记》,向世界展示了中国的光明和希望。2024年初夏,来自安哥拉、古巴、越南、葡萄牙等国家的留学生和外籍人士“重走斯诺西行路”,奔赴延安,感知新时代中国。

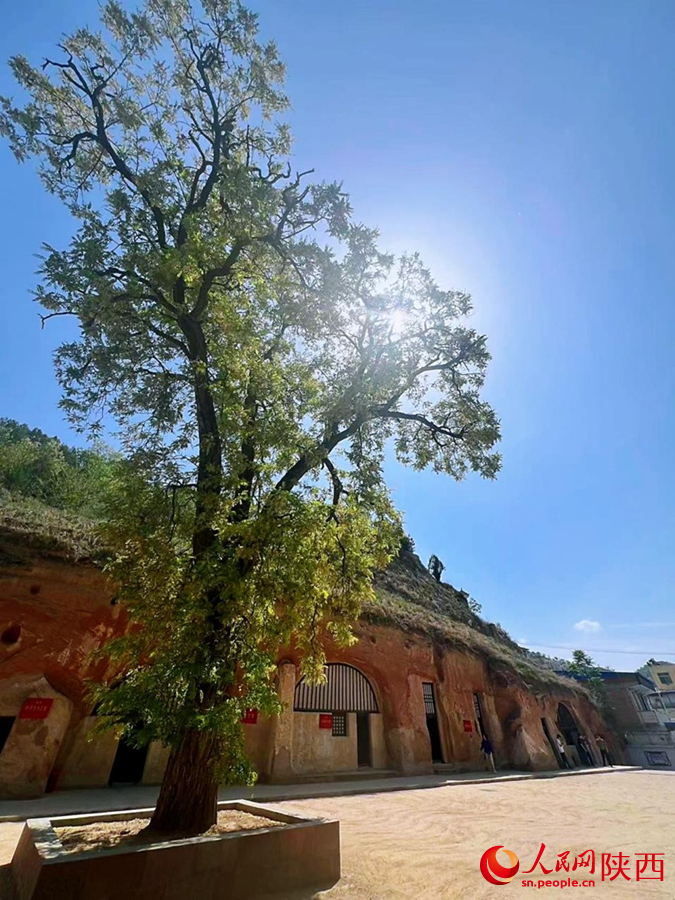

保安革命旧址。人民网记者 邓楠摄

志丹县红都街中段,保安革命旧址坐落于此。一颗老槐树扎根于院内,枝繁叶茂,如巨伞般撑起一片绿荫。

依山而凿的一排窑洞质朴沧桑,一脚踏入,视线由明转暗,潮湿的土腥味扑面而来,瞬间仿佛穿越历史。一盘土炕、两盏油灯、三床粗硬的被褥、几只旧茶杯整齐摆放,“这也太简陋了!”参观人员忍不住感叹。

“当时条件艰苦,没有凳子坐,就用树墩来替代。”在毛泽东旧居内,讲解员曹婷婷动情地说,“也就是在这孔窑洞里,毛主席坐在木墩上,接见了第一个进入陕北苏区采访的美国记者埃德加·斯诺。”

依山而凿的一排窑洞质朴沧桑。人民网记者 鲁扬摄

“是什么样的希望,什么样的目标,什么样的理想,使他们成为顽强到令人难以置信的战士呢?”88年前,斯诺带着这样的思考来到延安,在书中记录下自己的所见所闻。在此刻,于此景,站在保安革命旧址前,外国留学生和外籍人士感慨万千,共产党人的信仰在此具象化。

“靠自己的力量去解决问题,创造幸福生活,我想这就是延安精神中‘艰苦奋斗’的内涵。”来自安哥拉的留学生卫宇达感触良多,“作为在中国的外国人,我今天所看到的幸福中国,是革命者拼搏出来的,我希望这段历史被更多人看到。”

“我希望再次来到中国。”来自古巴的亚瑟夫·阿南达表示,他会告诉自己的朋友们,来到中国不仅要去北京、上海等城市,还要来延安,来这里看看红色历史旧址。“他们应该了解,从那时起,中国是如何一步一步成为一个伟大的国家。”

曾经,成千上万青年奔赴延安;如今,无数中华儿女在此汲取精神财富。延安,何以令人如此追寻?

“走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去,不能忘记为什么出发。” 这,或许就是答案。

(责编:贾凯璐、邓楠)

<video id="_v_p_396" class="video-js vjs-default-skin" playsinline="playsinline" webkit-playsinline="true" x5-playsinline="true" x5-video-player-type="h5" x5-video-player-fullscreen="false" controls="" autoplay="autoplay" width="800" height="450" poster="http://flvimage.people.com.cn/videofile7/pvmsimage/2024/1/3/ShanXiLiZhiQiang_70f183e19e69f5b72662a163fc6ab8ea.png" data-setup="{"example_option":true}"

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”在延安鲁迅艺术学院的展厅,一首首贴在墙上的歌词,将人们的思绪再次拉回那段永不遗忘的岁月,参观的人们情不自禁合唱起这首耳熟能详的歌曲。

86年前,在抗战救亡的时代大背景下,鲁迅艺术学院诞生(以下简称鲁艺),成功培养了一大批优秀文艺人才,创作了《黄河大合唱》等众多经典文艺作品,汇聚起四万万中国人众志成城的精神力量。

86年来,鲁艺精神传承发展,一代又一代文艺工作者,始终坚持以人民为中心的创作导向,为人民放歌。

延安鲁迅艺术学院旧址。人民网 王丽摄

丹心作弦骨作笛 吹角声声山河气

站在东山顶上鸟瞰延安鲁艺文化园区,鲁艺教堂高耸入云,延安文艺纪念馆宏伟典雅,东山革命文艺家馆群错落宁静。

如果时间的指针倒回1938年,延安。彼时,风雨飘摇,黄河怒吼,抗战形势紧迫。作为中国共产党领导的第一所革命艺术学院,鲁艺在抗日烽火中成立。仅在延安办学7年就培养学生近700人。课堂设在狭小的窑洞,教员仅有50余人。

星火燎放艺原,吹角声声里,赤心付箫剑。

就是在这里,20岁的贺敬之写出了《南泥湾》《翻身道情》;30出头的冼星海谱写了《军民进行曲》《黄河大合唱》;一群平均年龄约25岁的年轻人,写下了歌剧《白毛女》;还有一张张反映人民生活与斗争的年画、连环画、木刻,至今光芒熠熠。

鲁艺红领巾讲解员为游客演出《兄妹开荒》。延安鲁艺文化中心供图

在战火纷飞的年代,鲁艺不仅培养了一大批具有远大理想、丰富斗争经验和精湛技艺的文艺工作者,更在革命斗争实践中铸就了“爱国为民、团结奋进、艰苦奋斗、开拓创新”的思想内核。

抗战胜利后,根据中共中央战略部署,鲁艺师生组成文艺工作团陆续奔赴东北、华北、华南等主要根据地和解放区。1949年7月,第一次全国文学艺术工作者代表大会在北平召开,来自延安以鲁艺为主的解放区文艺工作者与国统区文艺工作者胜利会师。“中国人民大学”“中央美术学院”“中央戏剧学院”……在延安文艺纪念馆广场上,20余条射线围绕着鲁艺这颗文艺“红五星”延伸。

在新中国文艺发展的道路上,从鲁艺走出的艺术大师、文化巨匠、文化单位组织领导者等分布在九州大地,陆续建立新中国成立以来的重要文学艺术院校、剧院等传承机构,构建起新中国文艺建设发展的脊梁。

鼓角争鸣声已去 初心不忘曲不息

文艺为了谁?又怎么为?

延安文艺座谈会后,坚定了文艺为人民群众服务的方向,“小鲁艺”走向广阔天地的“大鲁艺”。

“只要还有一口气,爬也爬到延安城”,一手拿枪一手拿笔死而无悔的报国之心,帮助老乡抢救庄稼的为民情怀......《白毛女》《南泥湾》《地道战》等经典,获得了军民同心、革命战士决心、革命队伍凝心、人民群众欢心的彪炳史册的辉煌战果。

鲁艺宣讲队走进延安市宝塔区赵家岸村。延安鲁艺文化中心供图

到群众中去!

在如今的延安,文艺人才辈出,文艺工作者深入贯彻落实“10·15”讲话精神,积极弘扬鲁艺精神,坚持以人民为中心的创作导向,创作出一大批有筋骨、有道德、有温度的文艺精品力作,充分讴歌时代、讴歌生活、讴歌人民。

11个延安市属文艺家协会有国家级会员187人、省级会员1085人、市级会员3521人。他们走进农村、社区、军营、学校、厂矿、机关等送艺术送欢乐送慰问,直接服务基层群众2万多人次,深受老百姓喜爱;陕北民歌系列微电影《东方红》《兰花花》等荣获36项国际国内电影奖;推出了《百年畅想》《守望》《情系陕北》等大批原创优秀音乐作品。

“近年来,我们还深挖内涵,拓展文化传播,推出《新中国文艺从这里走来》等一批主题鲜明的专题展览推向全国各地;立足央视主媒,三年来推出十几档专题系列节目,央视《开讲啦!》《人民的文艺》《延安记忆》《延安印迹》等专题片和系列短视频,用艺术视角阐释延安精神的时代价值。”延安鲁艺文化中心工作人员说。

古琴七弦通心意 长歌更有后来人

在毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年的日子里,在延安大剧院,当舞蹈诗剧《杨家岭的春天》大幕开启,宝塔屹立的“延安风景”映入眼帘。台上,版画串联着动人的剧情,舞姿让历史光影摇曳铺展,台下,不少观众流下了感动的泪水。

观众李同学说道:“我是在延安上学的学生,杨家岭的故事我之前有了解,《杨家岭的春天》通过舞蹈的形式把历史进行串联,非常感染我们青年的一代”。

《杨家岭的春天》演出现场。延安鲁艺文化中心供图

以歌铸魂,以舞强魄。鲁艺的“人”“物”“事”“史”,在时光中淬炼的精神品格,正是开展青年学生思想政治教育中生动的教科书和资料库。

近年来,立足这一精神“富矿”,鲁艺深耕打造文艺经典党课、系列专题课,开展革命文物资政育人教育培训工作:

策划“走出鲁艺,传播鲁艺声音”宣传活动。先后走进西安市直机关、西安翻译学院、西安石油大学、西安工业大学、陕西科技大学、汉中市、安康市政府等机关学校16次;利用丰富的馆藏资源,打造精品思政课程,推出《南泥湾情景教学》《刻刀与战火》等八堂小学思政课,并制作成线上课程。

同时,依托资政育人和文化惠民阵地,组建师资队伍,突出“专精特优”特色,打造文艺党课,推出实践体验课程。在全市10多所小学成立了鲁艺小小宣讲团。

“挖掘好、传承好、弘扬好延安珍贵的文化资源,是我们义不容辞的责任和义务,也是鲁艺传承人的使命和担当。我们要弘扬延安精神,传承鲁艺薪火,为推动新时代文化事业和文化产业大发展大繁荣作出新的更大的贡献!”延安市委常委、宣传部部长杨宏兰说。

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”慷慨激昂的旋律再次响起,金戈铁马已远去,人民文艺的光芒却永不黯淡。今天,我们再谈起鲁艺,致力在更宏大的时代叙事里,长歌不歇。

统筹:张铁

策划:龚仕建 马盛楠

文字:王丽

视频:孙挺 李志强

(责编:白鸽、吴超)

1月5日至6日,全国文物局长会议在北京召开。会上,国家文物局为北京海淀三山五园、辽宁旅顺口军民融合、上海杨浦生活秀带、江苏苏州文物建筑、四川广汉三星堆、陕西延安革命文物共6家第一批国家文物保护利用示范区授牌。其中,延安是唯一一处革命文物专题类国家文物保护利用示范区。

延安是中国革命的圣地、新中国的摇篮。党中央和毛泽东等老一辈革命家在这里生活战斗了13个春秋,培育了光照千秋的延安精神,留下了大量弥足珍贵的革命历史文物。延安市现有革命旧址445处,其中全国重点文物保护单位23处、省级文物保护单位146处;革命类纪念馆19座,馆藏革命文物43673件(套),其中一级文物231件(套);全国爱国主义教育示范基地13处,国家级抗战纪念设施、遗址6处。

近年来,延安市抢抓创建革命文物国家文物保护利用示范区重大机遇,统筹实施革命文物与历史文化遗产整体保护、有效利用,探索建立立法规划保障机制、创新管理体制机制、完善安全长效机制、坚持整体保护机制、实施共建共享机制、构建全面立体展示机制,革命文物历史真实性、风貌完整性和文化延续性得到有效呈现;把革命文物保护利用与党性教育、文化旅游、乡村振兴、城市建设、社会事业发展和历史文化遗产保护传承有机融合,形成了“六项机制抓保护”和“六个融合促发展”的“延安模式”。(董剑南)

(责编:邹星、魏鑫)

11月中旬,黄龙县界头庙镇界头庙村玉米地里,收割机在作业(资料照片)。 刘小燕摄

秋收冬藏。如今的革命老区延安洋溢着丰收的喜悦:玉米亩产突破1000公斤,创历史新高,延安首次出现千亩连片“吨粮田”。

与70多年前相比,这里的变化可谓翻天覆地。

那时,黄土高原上“沟壑纵横、秃岭荒山、尘土弥漫”,延安群众过着“春种一面坡,秋收一袋粮”的生活。美国记者埃德加·斯诺在《西行漫记》中,将延安描述为“在中国见到的最贫困的地区之一”。世世代代的延安人就在这片贫瘠的土地上耕耘着。

时光荏苒,数十年过去了。如今,这里处处换了模样。

为了确保粮食安全,延安积极探索符合当地实际的粮食发展路子。尤其是党的十八大以来,延安一手抓耕地保护,守护耕地红线,稳住耕地面积,累计建成高标准农田177万亩,做到“藏粮于地”;一手抓产能提升,推进品种培优,打造旱能灌、涝能排的高产粮田,良种覆盖率超过95%,做到“藏粮于技”。

2023年中央一号文件首次提出“开展吨粮田创建”。前不久,延安市农业农村局组织有关专家,按照农业农村部玉米专家指导组《玉米机械粒收田间测产验收办法(试行)》,对黄龙县玉米增密度提单产项目区200亩攻关田和1280亩核心区进行玉米机械籽粒现场实打实收。经测产,亩均单产分别为1120.5公斤和1056.8公斤,为延安玉米有史以来最高亩均产量。延安出现首片千亩连片“吨粮田”。

人们不禁要问:延安,这个典型的旱作农业区,从广种薄收到“吨粮田”连片出现,究竟有何“法宝”?

密码一:

政策倾斜 玉米种植热情高涨

“这片玉米地属于千亩示范方,从种子供应、肥水管理,到病虫害防控、机械作业都由县上统一进行。今年亩产量达1056.8公斤,创历史新高。我们更有信心、更有干劲了!”黄龙县崾崄乡鲁家塬村党支部书记张志利激动地说。

黄龙县有耕地18.33万亩,粮食种植面积15.12万亩。其中,玉米种植面积12.31万亩。

为守好粮食安全底线,在保证耕地面积的同时不断提升产量,黄龙县提出全面实施玉米单产提升“1+百千万”行动。

“‘1+百千万’行动,就是建设1个玉米生产试验示范基地,攻克技术瓶颈;打造2个百亩‘吨粮田’,优化集成‘5335’密植高产技术;建设4个千亩密植高产高效核心区;整建制推进8个万亩创建片,推动玉米大面积均衡增产,最终实现百亩田亩增500株至700株、千亩示范方亩增300株至500株、全县整建制推进项目区亩增100株以上目标。”黄龙县农业农村局局长李健介绍。

三岔镇孟家山村村民曹红喜今年每亩地比去年多收50公斤玉米。他掰着指头给记者算账:“去年,我种了180亩玉米,补贴1800元,今年又增加了40亩。今年补贴大豆玉米带状复合种植,我家100亩地拿到了18440元。我家不仅增加了粮食收入,还有了更多补贴,真要感谢政府啊。”

近年来,黄龙县对项目区内实施玉米增密度、单产提升行动的种粮主体按每亩20元和30元的标准进行生产作业补贴,社会化服务项目连续2年专项列支每亩补助100元,调动群众参与托管积极性,让群众种粮更有信心。今年年初,为应对农资价格上涨,黄龙县还向种粮农民发放一次性补贴80.66万元。

在三岔镇李家庄村,种植大户张小军今年有30亩玉米受灾,这可让他急坏了。万幸的是,年初政府给玉米地上了保险。灾情发生后,按照每亩300元的赔付标准,他拿到了9000元的赔偿金。

给土地上保险,让农户更放心。黄龙县全面推行种粮保险,统一为小农户购置保险。每亩15元保费,政府补贴12.25元,剩余部分由村组和服务组织按照1∶1支付。今年以来,黄龙县累计补贴保费55.22万元,实现全县托管面积、托管农户全覆盖。

密码二:

科技“加持” 单产提升走上“快车道”

“每亩比去年增产105公斤,还是得科学种粮啊!”望着丰收的玉米,黄龙县三岔镇长石头村的种植户高小玲脸上满是笑意。

改良品种、密植、改变施肥方式,这些是高小玲家提升玉米单产的主要手段。她家20余亩玉米地在黄龙县百亩攻关田范围内。种子、化肥、农药等农资都由社会化服务组织统一提供,播种、施肥等管理环节也由县上统一安排。

黄龙县农技站站长刘宇峰告诉记者:“针对黄龙县主栽品种不突出、种植密度不够合理、肥料利用效率不够高等问题,今年我们开展玉米品种、密度梯度、肥料肥效、机型对比试验。通过对延科288、京科968等20个玉米品种的试验,筛选出适宜全县种植的主栽品种2至3个。在肥料肥效上,选择复合肥等不同种类的肥料,采用复合肥抛撒等不同方式进行肥效对比。我们还优选4个播种机型,开展播种质量、密度达标、作业效率等对比试验,推动农机更新换代、节本增效。”

在黄龙县四条梁村兴农农机专业合作社,120多台(件)农业配套机具被贴上了“身份证”。农机手王长春向记者展示,使用他们农机的农户只要在手机上安装监测系统,就可以实时看到农机的作业轨迹、作业质量、服务效果。数据实现“云上共享”,让农户放心又省心。

近年来,黄龙县持续推进农业机械化,加大成熟先进农机应用力度,先后购置大型玉米播种机、植保无人机等设备106台,实现玉米化学控草、机械化作业全覆盖,耕种收综合机械化耕作水平达到95%。

“藏粮于技”,让黄龙县玉米单产创出新高度。

密码三:

托管土地 让群众少吃苦头多些赚头

村里人越来越少,空地谁来种?

怎么才能种好地?

在地广人稀的黄龙县,农业社会化托管解决了这些问题。

开车到地头,盯着收割机采收,核对过磅重量,坐等收钱。今年秋收季,三岔镇四条梁村村民曹福忙不像往年那样忙碌了。去年以来,他把自家50多亩玉米地托管出去,当起了“甩手掌柜”。他托管了犁地、播种、收粮这3个环节,每亩50元的托管费由政府补贴,自己没花钱。他乐呵呵地告诉记者:“托管后,我也省心了,产量和效益更高了,今年能收入7万多元。”

“农民会算账。土地托管既省力又省钱,政府有补贴,收益还高,你说谁不愿意?”负责土地托管服务的兴农农机专业合作社负责人任海平说,“对我们合作社来说也是好事。农民托管后,我们的机械在本地就有活干了,不用本地外地来回跑,省下了油费和损耗成本。合作社把这一部分让利给群众,实现了双赢。”

2022年以来,黄龙县以村集体经济组织、示范合作社为引领,聚焦服务小农户,建立了政府引导、村集体主导的“1+1+N”农业社会化托管服务模式,实现了小农户和现代农业发展的有机衔接,全县共组建社会化服务组织83家。今年以来,全县托管面积达8万亩,覆盖农户2638户,玉米增密度提单产项目区社会化托管服务面积达5.4万亩,兑付补助资金500万元,各类新型经营主体增收221.9万元。

“黄龙县的做法是延安粮食增产的典型示范,目前正在全市推广。今年以来,延安全面落实粮食安全党政同责,持续夯实‘藏粮于地、藏粮于技’基础,一手稳面积,一手提质量,打造旱能灌、涝能排的高产粮田,增强粮食可持续生产能力。同时,延安以玉米增密度、大豆扩种、大豆玉米带状复合种植为重点,发挥良田、良种、农艺、农机协同增产增效的作用,打造全市粮食高质高效生产核心区。”延安市农业农村局局长张东峰说,“除黄龙县外,延安市还有宝塔区、富县、甘泉县等县区9个示范点的1660亩玉米实现了‘吨粮田’目标。”(王婕妤 白杨越)

(责编:孙挺、王晴垣)

人民网西安6月12日电(记者白鸽)当前,西延高铁建设正在如火如荼地开展。截至6月11日,陕北地区首座高铁普铁一体客运站——延安站改扩建工程普速场所有地下构筑物工程、风雨棚主体结构已全部完成,标志着该工程总体进入收尾阶段,百姓出行将更加便捷。

陕北地区首座高铁普铁一体客运站——延安站。王少华摄

延安站位于革命老区延安市宝塔区柳林路,于2007年4月投入使用。为将西延高铁顺利接入延安站,该站于2023年2月开始进行扩能改造。延安站改扩建工程在维持既有站房和设备设施的基础上,对车站两端咽喉和部分站台进行了改建,并将部分既有线路改建为高速车场,另外新建了普速场。改建完成后,延安站将实现总规模4台10线(含正线4条),其中高速场2台4线,普速场2台6线,极大提升了车站的运输能力。

项目现场。张黎芝摄

据项目负责人介绍,站内新建四站台总共1170米,目前已完成968米,完成率82.74%,站台墙回填已完成,建设进度进一步加快。

西延高铁示意图。

西延高铁是陕北革命老区的首条高铁,也是国家高速铁路网包(银)海高速铁路通道的重要组成部分。线路全长299.8公里,建设标准为双线高速铁路,设计速度350公里/小时。线路建成投入运营后,西安至延安的运行时间将从目前的2个半小时缩短至1小时左右。

地方两会观察之一:让企业在创新赛道加速跑人民网联合报道组2026年02月10日08:09 | 来源:人民网收..

扫描二维码微信打赏