“上海践行人民城市理念这五年”系列观察⑬

上海,光荣之城。1921年7月到1933年1月的12年间,党中央机关长期驻扎上海,留下的许多红色印记,成为党的诞生地的不朽丰碑。遍布全城的红色资源,与时代同行,见证着伟大建党精神的孕育和践行,凝聚成上海建设习近平文化思想最佳实践地的力量源泉。

上海浦东陆家嘴。资料图片

赓续红色血脉、弘扬城市精神,上海勇担新的文化使命,努力在建设物质文明和精神文明相协调的现代化上走在前列,全力保护传承城市文脉,实施“党的诞生地”红色文化传承弘扬工程,建成一批具有国际影响力的文化地标,文化活动丰富多彩,文化产业蓬勃兴起,不断绘就中国式现代化的文化图景,涵养人民城市建设的文化温度。

红色血脉贯通城市融入生活

“很多英烈都曾被敌人关押在这里。每看到一个熟悉的名字,就意味着他没能见到最终的胜利……”

在龙华烈士陵园缅怀革命英烈,到中共中央政治局机关旧址追忆峥嵘岁月……随身带着《光荣之城 红色“沪”照》,大学生小胡陆续参观了上海45个红色场馆,最终在《新青年》编辑部旧址完成了“红色印记”上海城市红色寻访活动的全部集章打卡,“每个场馆我都认真参观学习了,两个月下来,收获满满。”

上海是中国共产党的诞生地、初心始发地和伟大建党精神孕育地,全市共有不可移动红色资源612处,红色血脉贯通城市物理空间,红色基因深深融入城市日常生活。

中共一大会址。中共一大纪念馆供图

穿过高楼遍布的新天地商圈,步入绿树成荫的石库门街区,中共一大纪念馆伫立眼前。走出纪念馆,红色经典步道链接起周边众多红色旧址、遗址、纪念设施。徒步前往中国共产党发起组成立地(《新青年》编辑部)旧址,整个开放式街区,犹如一幅波澜壮阔的红色文化长卷。

这里是黄浦区,历来被视为上海的“心脏”区域,拥有经第一批《上海市红色资源名录》认定的红色资源143处,居全市之首。依托红色资源集聚优势,黄浦努力将区域内更多红色旧址、遗址面向大众展示,打造可见、可触、可感的“红色露天博物馆”。

“市民游客行走在黄浦的大街小巷,就能与红色文化不期而遇。”黄浦区委书记杲云说,“红色露天博物馆”正在打破“围墙”,让红色资源从馆舍天地走向大千世界,通过推动众多红色资源、街区风貌及文化生态融合呈现,吸引更多年轻人来到“红色露天博物馆”,在漫步中感知红色文化。

蝉鸣阵阵,思南路73号的花园内绿意盎然,百年雪松巍然屹立……经过精心修缮,中国共产党代表团驻沪办事处纪念馆(周公馆)7月23日重新开放。这幢上海唯一保存完整并对外开放的周恩来纪念地,以“生活化”“零距离”为重点,打破传统封闭模式,与周边街区有机融合,馆内各场景不再设置“一米线”,让参观者贴近感受其独特的历史氛围和文化底蕴。周恩来侄女周秉德说,周公馆修旧如旧重新开放,体现出上海对纪念馆的高度重视,希望吸引更多年轻人来到周公馆,用好红色资源,传承红色基因。

一位参观者留言感慨,当年在十里洋场潜伏、战斗的革命者,应该是很孤勇的,“走进红色遗址场馆,回望光荣历史,感悟改革开放,更加体会来时路不易,一定要奋斗啊。”

在上海这座人民城市,红色文化可触可及,直抵人心。

城市精神城市品格立本铸魂

“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”“开放、创新、包容”——习近平总书记提炼概括的上海城市精神和城市品格,是上海生生不息的力量源泉,深深融入这座城市砥砺奋进的发展史。

孕育于上海的伟大建党精神,同样也是上海城市精神、城市品格的源本和根魂。

知所从来,方明所往。中国共产党成立103周年前夕,在“弘扬伟大建党精神奋进新时代新征程”研讨会上,从全国各地来到上海的专家学者,围绕新时代用好用活红色资源等主题进行深入探讨:“伟大建党精神与精神谱系是源与流的关系,根与叶的关系”“精神力量是无形的,却可以通过有形载体显其内核,通过文化建设厚其土壤”……

文以化人,日新其德。近年来,上海依托全国首家以伟大建党精神为主题的省级研究中心——上海市中国共产党伟大建党精神研究中心,以及高校中国共产党伟大建党精神研究中心等一批研究机构,打造建党精神研究高地,厚植上海城市文化底蕴。

历史川流不息,精神代代相传。聚焦青少年这一重要群体,上海围绕“大思政课”大中小学一体化建设,持续丰富红色文化内容供给,点亮红色教育的“长明灯”。

2024年上海市微宣讲大赛决赛现场。主办方供图

“读书能救中国吗?”“我们能做些什么?”“我要好好读书,让这微弱的光,变成照亮黑暗的火炬!”2024年上海市微宣讲大赛决赛现场,四名来自上海市航空服务学校的高中生,排演原创舞台剧《黄炎培的故事之读书立本》,再现教育家黄炎培幼时读书立本的故事,感动全场观众。

“一共有多少位一大代表参加了会议?”同学们挥舞小国旗,在“党史大闯关”环节争先恐后抢答。这是卢湾一中心小学的“开学第一课”。心愿卡上,孩子们郑重写下自己新学期的期待、长大后的梦想。

百闻不如一“件”。中共一大纪念馆开展“百物进百校,百讲证百年”活动,让百件革命文物藏品走进课堂,拉近青年一代与历史之间的距离。中共三大后中央局机关历史纪念馆等场馆,探索戏剧演绎等体验式、互动式、沉浸式宣讲方式,推动红色文化入脑入心。

复旦大学将老校长陈望道的旧居打造为《共产党宣言》展示馆,组建“星火”党员志愿服务队,年均讲解700多场,累计服务各界参观者10多万人次。复旦大学党委书记裘新强调,这是在“用好上海的红色文化资源,依托部校文化共建,让伟大建党精神‘活’起来、‘火’起来。”

建设习近平文化思想最佳实践地

所有努力,都在为建设习近平文化思想最佳实践地积攒精神底气和资源优势。

2023年10月25日召开的上海市宣传思想文化工作会议,提出打造文化自信自强上海样本,建设习近平文化思想最佳实践地。

这是上海作为国际文化大都市必须担负起的重任。上海是文化建设的高地,也是展示中华文化的重要窗口。此前,红色文化、海派文化、江南文化在这座城市融合发展、发扬光大;如今,上海立志以文化软实力的新跃升,为中国式现代化新实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

“红色文化指向人民城市建设的精神引领,江南文化连接人民城市建设的文化传承,海派文化则更注重融合与共生。”上海社会科学院文学所副所长郑崇选说,人民城市建设成为“三种文化”融合发展的广阔舞台,“以人民为中心,具有生活质感和情感深度的文化才是‘活的文化’。当‘三种文化’浑然一体地融入上海城市的日常生活,弘扬上海城市精神和品格也就拥有了最为坚实的基础。”

明大势、知责任、勇担当、善作为。在人民城市理念提出五周年之际,上海建设习近平文化思想最佳实践地的实践,迎来新成果。

原创舞剧《李清照》。上海歌舞团供图

金秋十月,全球演艺优质资源在上海同频共振。自原创舞剧《李清照》担纲开幕演出,第二十三届中国上海国际艺术节主板演出将陆续上演57台163场节目,其中,境外演出占比约六成,在沪首演比例超过90%。中国上海国际艺术节中心总裁李明感慨:“如果说20年前,国际名团将上海作为巡演的‘备选项’,那么20年后,上海已经成为绝大多数名团驻演的‘必选项’。”艺术节吸引全球观众“为一部戏来上海”“为一个节来上海”,更好感受上海金秋的艺术氛围和美丽的城市风貌。

“长河无声奔去,唯爱与信念永存。”上海文艺工作者从党的百年奋斗史汲取澎湃能量,从炽热的现实生活中挖掘动人素材,创作出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的佳作,《永不消逝的电波》《千里江山图》《繁花》等文艺佳作不断涌现,理想与信念的光辉在银幕、在荧屏、在舞台、在书页上闪耀,激励人心。

向世界讲好中国式现代化的精彩故事。上海举办一系列国际文化艺术展览和演出,制作“老外讲故事”等系列融媒体产品,通过“引进来”与“走出去”,展示中国发展道路、上海文化魅力。2021年推出的百集《百年大党·老外讲故事》境内外播放量突破16亿,2022年《老外讲故事·海外员工看中国》播放量超过10亿,2023年的《老外讲故事·另眼观盛会》邀请外籍人士讲述对中共二十大的思考和感悟……

创新才能把握时代、引领时代。上海努力探索文化改革创新之路,大力推进上海报业集团、上海广播电视台系统性变革,构筑影视创制、艺术品交易、演艺、电竞、旅游、体育、网络文化和创意设计等文化产业发展新优势。同时,大力发展文化新业态新消费新市场,推进文体旅商娱展一体化发展,形成更多新的增长点。

文化是城市的软实力,也是发展的硬道理。守住文化之根、锻造文化之魂、彰显文化之力、务求文化之新、深耕文化之美,上海在人民城市建设中,正努力推动习近平文化思想在浦江两岸结出丰硕成果、绽放璀璨光芒。

文化中国行|福建三明:朱子文化在新时代绽放璀璨光彩

2024-10-25 20:48:08央广网

央广网三明10月25日消息(记者罗晓英)近日,一场别开生面的“释菜礼”活动在朱子文化园举行。“拜……再拜……兴……”三明市尤溪县实验小学400多名师生身着汉服,按照古礼,一丝不苟地完成着每一个动作,仿佛穿越时空,与南宋大儒朱熹进行着跨越千年的对话。

“东周出孔丘,南宋有朱熹。”作为南宋时期杰出的思想家、哲学家、教育家,朱熹在福建这片土地上创造了闽派儒学,将理学文化推向了新的高峰,为后世留下了宝贵的精神财富。

纪念朱子诞辰庆典活动现场(央广网发 尤溪县融媒体中心供图)

2023年12月,福建省省级文化生态旅游区——朱子文化(尤溪)生态保护区正式成立。三明市党委政府及有关部门围绕打造“朱子文化生态保护区”,实施“保护、学术、传播、教化、交流”五大工程,深度挖掘朱子文化精髓,积极打造朱子文化品牌。

在朱子故里尤溪,大理公园、紫阳公园、十里朱子文化长廊、青印溪“一河两岸”景观工程等一系列朱子文化项目相继建成,不仅美化了城市环境,更助力提升市民的文化素养。尤溪青印溪边的紫阳公园,广场、步道、游乐设施与朱子文化相得益彰,成为市民休闲散步的好去处。廖阿姨一边散步,一边向记者介绍:“紫阳公园既有浓厚的文化氛围,又有我们喜欢的休闲设施,真是太好了。”

为了让朱子文化走出典籍,走进百姓生活,三明市深入挖掘朱子文化的精髓,不仅将其融入国民教育,更在城乡规划、生产生活中广泛传播,在媒体平台推出《古县探秘——朱子故里·福建尤溪》《走进朱熹》《正月里尤溪浸云影》等影视作品;创作推广《大儒朱熹》《少年朱熹》等影视剧和《九思》《劝学》等歌曲,让朱子文化在新时代焕发出新的生机与活力。

在尤溪县北部的梅仙镇半山村,朱子文化更是与乡村振兴紧密结合。曾经的半山村,垃圾成堆、环境脏乱,村民沉迷赌博,村集体负债累累。自2015年以来,这里发生了翻天覆地的变化。

梅仙镇半山村(央广网记者 罗晓英 摄)

半山村党支部书记林上斗带领村民大力推行诚实为人、诚信做事、诚心相待的“三诚文化”,让半山村从一个远近闻名的“垃圾村”变成了全国乡村治理示范村、福建省文明村和全省美丽乡村建设典型示范村庄。如今,半山村不仅环境优美,更以“三诚”文化为主题,建起了游客服务中心,吸引了大量游客前来观光旅游。2023年,半山村实现村集体经济收入56.78万元;特色旅游项目年均接待游客超过15万人次。

三明市不仅在乡村振兴中弘扬朱子文化,更将其融入未成年人思想道德建设和日常行为规范养成教育。朱子大家说、朱子读书会、朱子文化宣传周等主题实践活动广泛开展,廉洁文化课堂、村规民约、家风家训中也融入了朱子民本理念,以此引导群众积极参与社会治理,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

尤溪县桂峰村全景(央广网发 尤溪县融媒体中心供图)

在距尤溪县城一个半小时车程的桂峰村,朱子文化旅游更是如火如荼。桂峰村副主任蔡陈峰介绍,自2007年被评为第三批“中国历史文化名村”后,桂峰村依托朱子文化,举办了丰富多彩的研学游活动,吸引了大量学生和传统文化爱好者前来体验。民宿、农家乐、旅拍等服务也随之兴起,为当地经济发展注入了新的活力。

近年来,三明市推出了以朱子文化遗迹为主轴的朝祭、修学、观光旅游线路,培育了“朱子+田园+茶叶+党建”、朱子家宴等体验性、互动性强的旅游精品项目。同时,与南平武夷山、建阳,江西婺源等地交流合作,共同策划推出了“朱子之路”文化旅游线路,跑出了文旅产业高质量发展的“加速度”。

随着文化旅游的日益完善,文化产品也层出不穷。三明市深入挖掘朱子文化资源,开发了一系列朱子文化特色商品和城市动漫IP。文公笔筒、天光云影砚、“四个之本”书镇、朱子家训手卷等文创产品深受游客喜爱。同时,三明市还积极培育具有朱子文化特色的商品品牌,推动“朱子故里”“朱子”等商标广泛使用,为文旅产业注入了新的动力。

如今,在三明这片古老而又充满活力的土地上,朱子文化正以其深邃的智慧和独特的魅力,承载着新的文化使命,引领三明加快推进革命老区高质量发展示范区建设。在这片文化的沃土上,朱子文化之花正绽放得更加璀璨夺目。

幸福感爆棚!上海社区里出现许多“圈”,理想生活的一切都能在其中找到

2024-10-25 20:48:56上观新闻

一个理想的宜居社区是什么样的?早上,在家门口的口袋公园散步、晒太阳;中午,去社区食堂享用一顿实惠可口的午餐;晚餐后,还可以在家楼下的市民健身中心与家人或邻居来一场酣畅淋漓的羽毛球赛、篮球赛;若不慎扭伤,还能步行去不远处的社区卫生中心,配些膏药,做个中医理疗……对许多上海人来说,这一切,均可以在以家为圆心、15分钟步行距离为半径的“圈”中完成。

10年前,上海提出“15分钟社区生活圈”理念,着力在市民慢行15分钟可达的空间范围内,完善教育、文化、医疗、养老、休闲及就业创业等基本服务功能,提升各类设施和公共空间的服务便利性,回应市民对美好生活的向往。10年后,在上海各大社区,这样的“圈”越来越多,且功能日益完善、内涵更加丰富,努力让市民的幸福“近在咫尺”。

10月23日,市政府新闻办组织“我们的人民城市”专题采访,记者来到点缀在社区各处的口袋公园、“生活盒子”、社区卫生中心、市民健身中心……用脚步丈量15分钟社区生活圈给市民生活带来的美好。

早上九点半,徐汇区天平街道,59岁的郑丽与女儿牵着宠物狗从家散步5分钟来到位于永嘉路309号的嘉澜庭口袋公园,这里已十分热闹——有同样带宠物狗来撒欢的爱宠人士、坐在广场上晒太阳唠嗑的老年人、骑行路过的、在口袋咖啡馆买早餐的年轻人,还有在公共座椅上稍作休憩的外国游客,大家既共享着这片公共空间,同时也能找到自得其乐的方式。

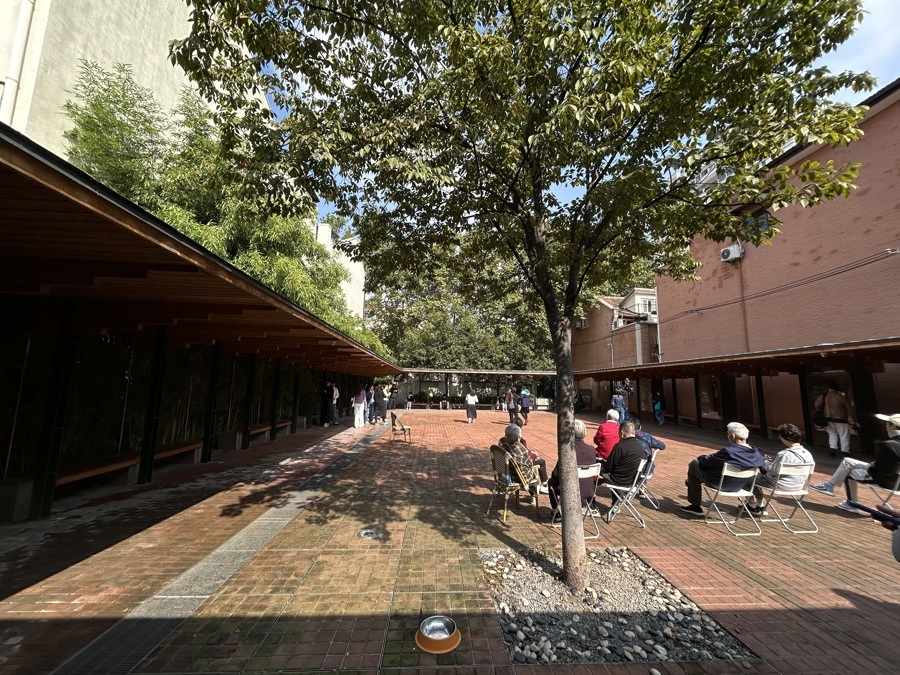

嘉澜庭口袋公园

嘉澜庭口袋公园

嘉澜庭口袋公园紧邻慎成里,空间上呈四四方方的回字形,周边是一圈公共座椅,中间是开放式的旱地喷泉广场,广场南侧还设置一处隐秘又不失便利的“口袋咖啡”,市民游客可以在此驻足停留,享受阳光与闲暇交谈,周边学校的学生及家长也可在此游玩休憩或等候。

嘉澜庭口袋公园

记者了解到,这处口袋公园原本是一处居住条件简陋的二级旧里,房屋置换程序启动完成后,街道经过实地征求意见,由慎成里居民、设计师、政府共同协商和决策改建方案,最终将其打造成风貌区难得的公共开放空间。自2020年开放以来,备受周边居民喜爱。

嘉澜庭口袋公园原貌 资料图片

今年81岁的顾燮增家住慎成里,据她回忆,在嘉澜庭口袋公园建成之前,家附近几乎没有类似的公共空间,最近的襄阳公园要走上近二十分钟,让腿脚不便的她总是望而却步。“现在下楼走两分钟就到公园了,每天晒晒太阳,跟邻居朋友聊聊天,很开心的。”顾燮增说。

除了公共空间,家门口完备便捷的医疗卫生服务同样是衡量生活幸福感的关键要素。上午十点,走进天平街道嘉澜片区社区卫生服务站,中草药香扑面而来。这里是上海市首批中医药特色社区卫生服务站,配备有1个中医治疗室、5张中医特色治疗床位、上百种中成药及中药饮片。同时还引进了国家级非物质文化遗产“魏氏伤科疗法”。每到周三,非遗传承人——瑞金医院副主任医师胡大佑都会来此坐诊,居民只需花普通的挂号费,就可以在家门口享受三甲医院专家提供的优质服务。

社区居民在嘉澜片区社区卫生服务站做中医理疗

在中医治疗床位上,记者遇到了正在使用红外线灸灯治疗手掌腱鞘炎的居民刘玉华,她今年82岁,手部经常疼痛,不好拿握东西。去三甲医院诊疗吃药效用不大后,最终选择来社区医院进行中医理疗。刘玉华说,医保统筹后,每次20分钟的治疗只需自费十几元,效果还不错,最关键是离家近,不用预约,随到随看,十分便利。

社区居民在嘉澜片区社区卫生服务站做中医理疗

午餐时分,记者来到位于天平路137号的新里·137党群服务中心,一楼社区食堂的窗口前排队选餐的市民队伍拐了好几个弯,用餐区更是座无虚席,十分火爆。据社区食堂经理何平介绍,食堂全部采用现做现卖的方式,菜品多达80余种,每周菜品都不一样,每天的基础菜品也在不断更新。针对社区的老年群体以及退役军人等优抚对象,食堂还给予了8.1折至9折不等的优惠。69岁的市民孙鸿银和六个小姐妹点了一桌菜,加起来折后总共不足200元,“特别实惠,比饭店便宜,味道还好,以后聚餐就来这里。”孙鸿银说。

市民在新里·137党群服务中心社区食堂聚餐

市民在新里·137党群服务中心社区食堂用餐

午餐时分,新里·137党群服务中心社区食堂大排长龙,人气旺盛

除了社区食堂,这个面积1000多平方米的“生活盒子”还能为市民提供许多家门口便捷高效的服务。比如,一楼的“晚晴关爱”区,不少老年人正在工作人员的帮助下使用按摩健身仪器;便民服务小站也颇受欢迎,市民剪发、修补等日常需求当天就能轻松解决;走上二楼,“新里大书房”充满书卷气,崭新的公共桌椅,1800余册图书,映衬着窗外的梧桐树影,给市民营造浪漫惬意的阅读工作氛围。同时,这里还设有充满童趣的梧童喜阅“低幼阅读区”、组织生活室、汇治理议事厅、全岗通接待台、解忧杂货铺、红蕴书记工作室、物业服务等,为天平街道“15分钟党群服务圈”提供了新的支撑。

“新里大书房”

梧童喜阅“低幼阅读区”

“新里大书房”

下午两点,走进徐汇区康健街道康健体育公园,蓬勃的活力气息扑面而来,跑步、打羽毛球、打篮球、打八段锦的市民在各自场馆中酣畅淋漓,就连长者运动健康之家,也有不少老年居民正在经过适老化改造的健身器械前努力“撸铁”。

不少老年居民正在经过适老化改造的健身器械前努力“撸铁”

康健体育公园里充满健身运动的市民

康健体育公园建成于2004年,是上海市首家社区体育场,经过三期改造升级后,如今化身拥有智慧健身跑道、足球场、智慧篮球场、室外智慧健身苑点、乒羽馆、长者运动健康之家、康健苑(残障人士健身房)、市民健身驿站(中青年健身房)、儿童游乐区、体育文化收藏馆等10多项功能设施、全龄友好、共享开放的综合型社区公共运动空间。不仅能满足不同年龄、不同人群差异化的运动健康需求,其公益性的收费标准和针对老年和残障群体推出的“一站式”运动康养服务,也进一步降低了运动健身的“门槛”,推进全民健身与全民健康深度融合。

康健体育公园长者运动健康之家

康健体育公园儿童游乐区

康健体育公园室外智慧健身苑点

据康健街道办事处副主任于光亮介绍,去年,为了让健身设施真正实现与社区市民开放共享,康健体育公园拆除了原本的围栏,新增3个出入口通道,实现室外步道场地24小时开放。如今,全年无休的体育公园,日均入园锻炼市民3000~4000人次,年服务超100万人次,为市民营造更便捷可达的15分钟社区体育生活圈。

106人参与21评论