2024-12-30 10:25:08新华社

新华社北京12月30日电 国家主席习近平将于31日晚7时通过中央广播电视总台和互联网,发表二〇二五年新年贺词。中央广播电视总台所属中央电视台综合频道、新闻频道、中文国际频道、4K频道,中国国际电视台各外语频道,中央人民广播电台,中国国际广播电台,以及人民网、新华网、央视新闻客户端等中央主要新闻媒体所属网站、新媒体平台将准时播出。

2024-12-30 12:49:55人民日报

0:24/1:19自动播放

自信才能自强。

2014年新年前夕,国家主席习近平发表二〇一四年新年贺词,豪迈宣示:“在改革开放的伟大实践中,我们已经创造了无数辉煌。我坚信,中国人民必将创造出新的辉煌。”

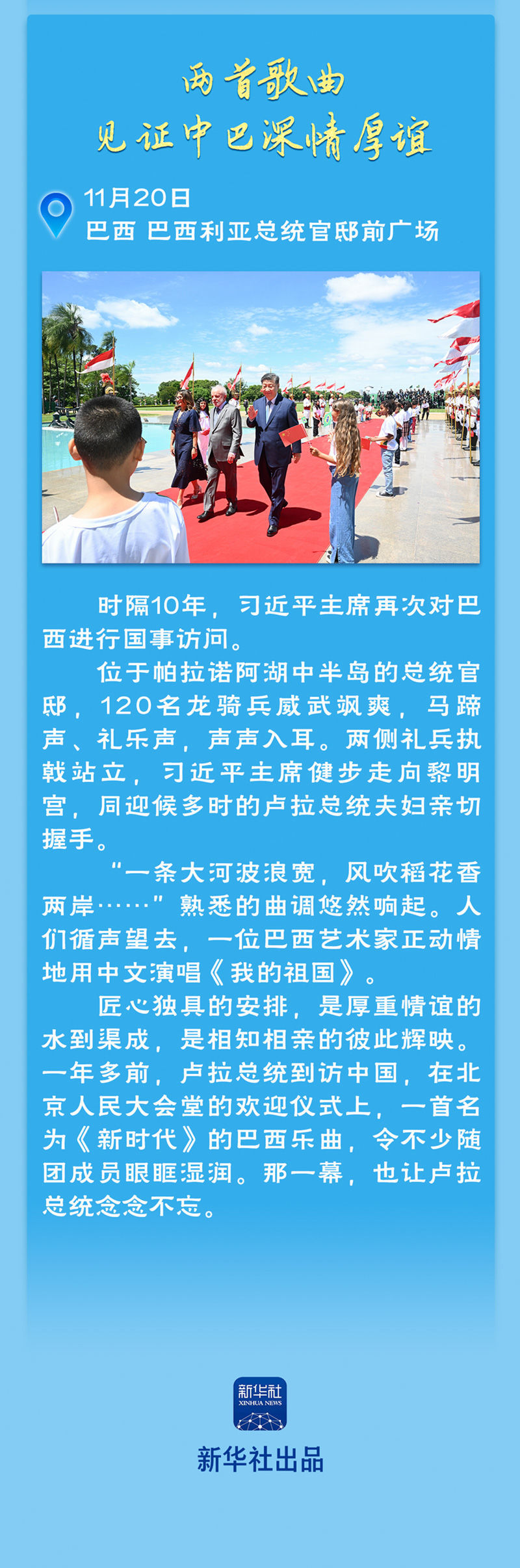

时隔10年,习近平主席在二〇二四年新年贺词中深刻指出:“泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。”

中国发展前景是光明的,我们有这个底气和信心。新年贺词中一以贯之的“中国信心”,源于我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力。

改革——

以“中国之制”推进“中国之治”,用“中国之治”赢得“中国信心”

“要全面深化改革开放,进一步提振发展信心”,二〇二四年新年贺词里,“改革”与“信心”紧密联结在一起。

“当今世界,要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话,那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。”

从生产力相对落后到经济总量跃居世界第二,从人民生活温饱不足到实现全面小康……改革开放是决定当代中国命运的关键一招,中国特色社会主义道路是当代中国大踏步赶上时代、引领时代发展的康庄大道。

改革开放40多年的实践启示我们:方向决定前途,道路决定命运。“中国的改革是中国特色社会主义制度的自我完善和发展。”

“没有坚定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇气,同样,离开不断改革,制度自信也不可能彻底、不可能久远。”习近平总书记一语千钧。

路子对了,就要坚持走下去。

党的二十届三中全会明确了进一步全面深化改革的总目标——继续完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。

今天的全面深化改革,正在向广度和深度进军,不断将制度优势转化为治理效能,以“中国之制”推进“中国之治”,用“中国之治”赢得“中国信心”。

人民——

“点点星火,汇聚成炬”,人民永远是我们战胜一切困难挑战的最大依靠

习近平主席在二〇一九年新年贺词中指出:“新征程上,不管乱云飞渡、风吹浪打,我们都要紧紧依靠人民,坚持自力更生、艰苦奋斗,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力,一步一个脚印把前无古人的伟大事业推向前进。”

在习近平总书记的心中,人民永远是我们战胜一切困难挑战的最大依靠。

一切为了人民——

“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”习近平总书记念兹在兹。

信心源自初心。“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”,习近平总书记强调,这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。

一切依靠人民——

“各行各业的人们都在挥洒汗水,每一个平凡的人都作出了不平凡的贡献!”习近平总书记为人民深情点赞。

信心根植人民。总书记感慨系之:“点点星火,汇聚成炬,这就是中国力量!”今天的中国人民,更加自信、自立、自强,焕发出空前的历史主动精神、历史创造精神。

2022年10月,二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时,习近平总书记话语铿锵:“一路走来,我们紧紧依靠人民交出了一份又一份载入史册的答卷。面向未来,我们仍然要依靠人民创造新的历史伟业。”

文明——

吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,“中国信心”的基础无比坚实

“每当辞旧迎新,总会念及中华民族千年传承的浩然之气,倍增前行信心。”新年贺词的字里行间,习近平主席将目光投向历史的纵深处。

习近平总书记反复强调,文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。

良渚、二里头的文明曙光,殷墟甲骨的文字传承,三星堆的文化瑰宝,国家版本馆的文脉赓续……五千多年来,中华文明犹如一条波澜壮阔的长河,一路奔涌、浩荡向前。

2023年6月,习近平总书记在文化传承发展座谈会上深刻指出:“中华文明历经数千年而绵延不绝、迭遭忧患而经久不衰,这是人类文明的奇迹,也是我们自信的底气。”

站立在960多万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有14亿多中国人民聚合的磅礴之力,“中国信心”的基础无比坚实。

在庆祝中国共产党成立100周年大会上,习近平总书记庄严宣告:“今天,我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标,同时必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。”

奋勇前行,总书记的话语鼓舞人心:“有了‘自信人生二百年,会当水击三千里’的勇气,我们就能毫无畏惧面对一切困难和挑战,就能坚定不移开辟新天地、创造新奇迹。”

策划:田俊荣、张 毅、杨学博、姜 赟

统筹:李 翔、梁昌杰、朱 利、周 贺

文字:张 璁

视频:王 妍

海报:李 鉴、毛 然

编辑:邝西曦、闫俏秀

校对:马 原、吴 玥

2024-12-30 12:47:46大象新闻

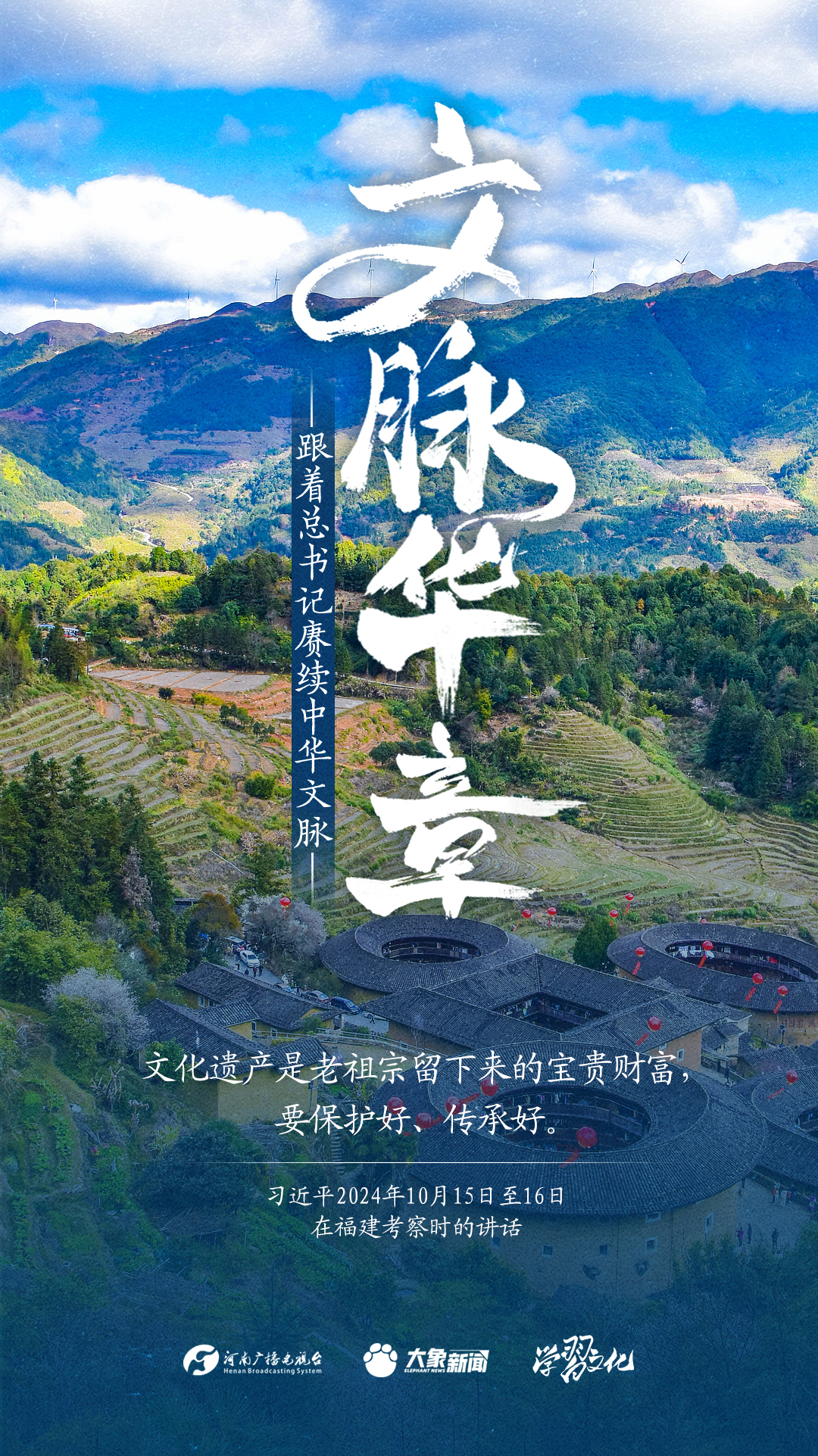

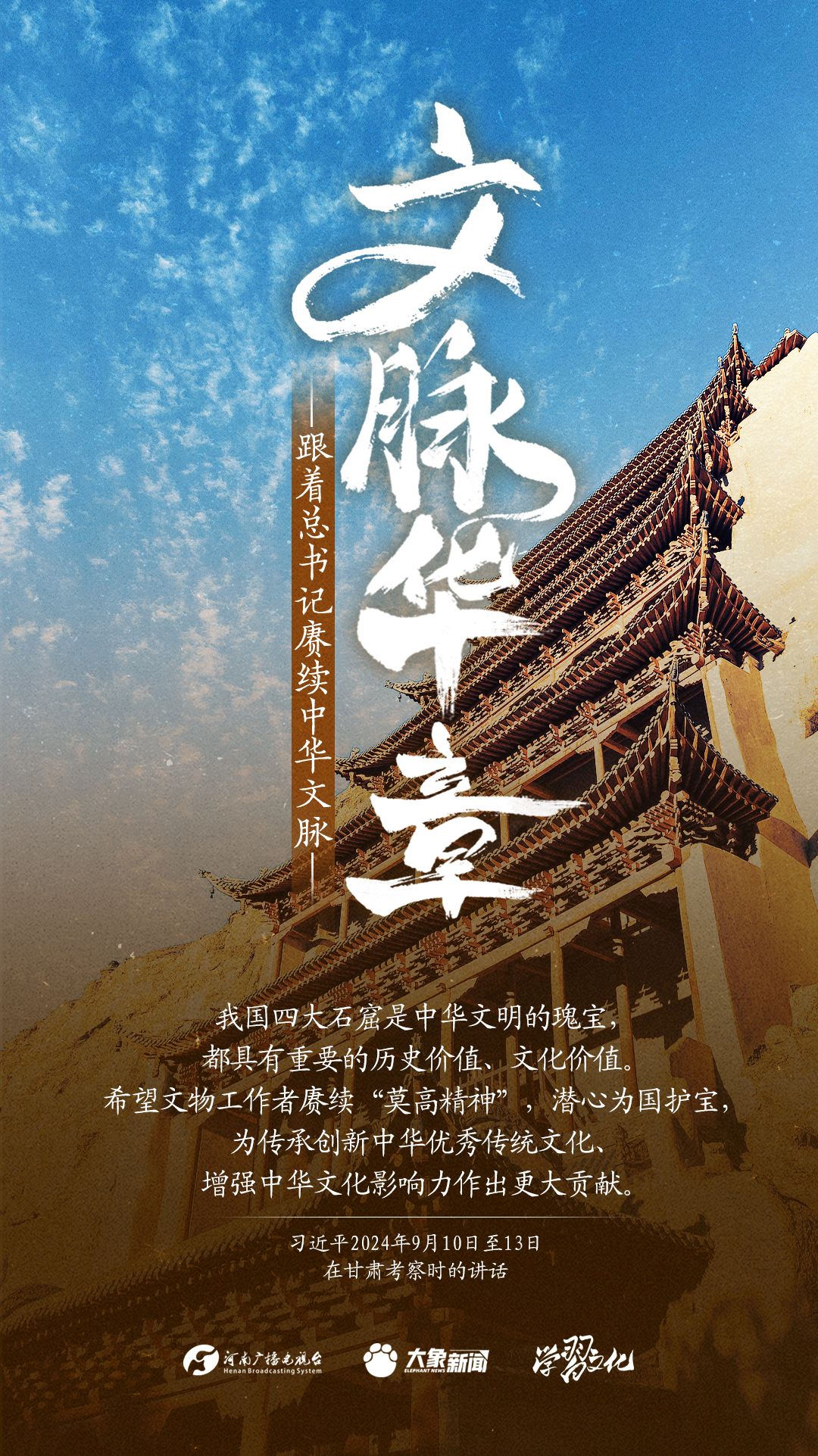

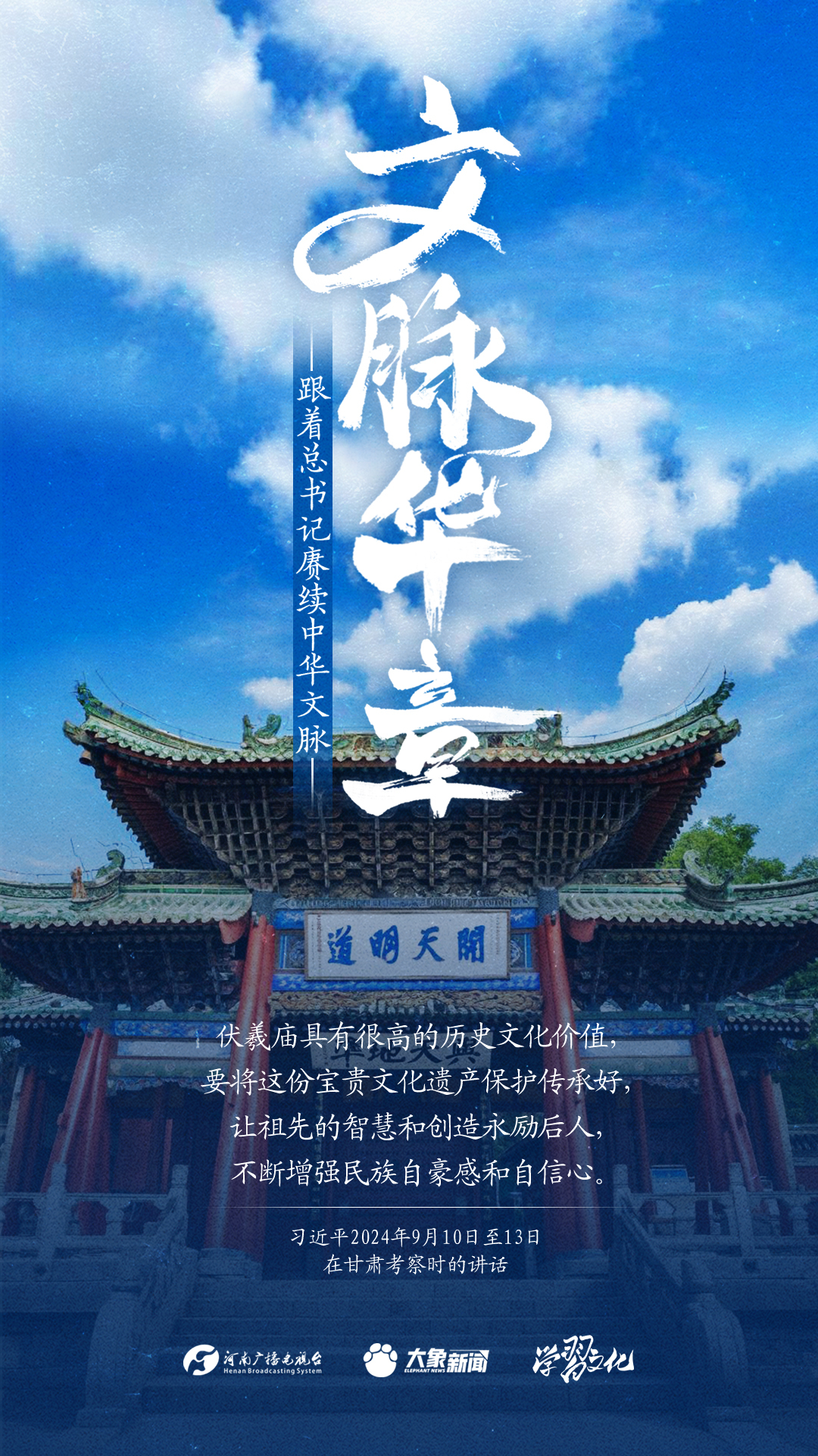

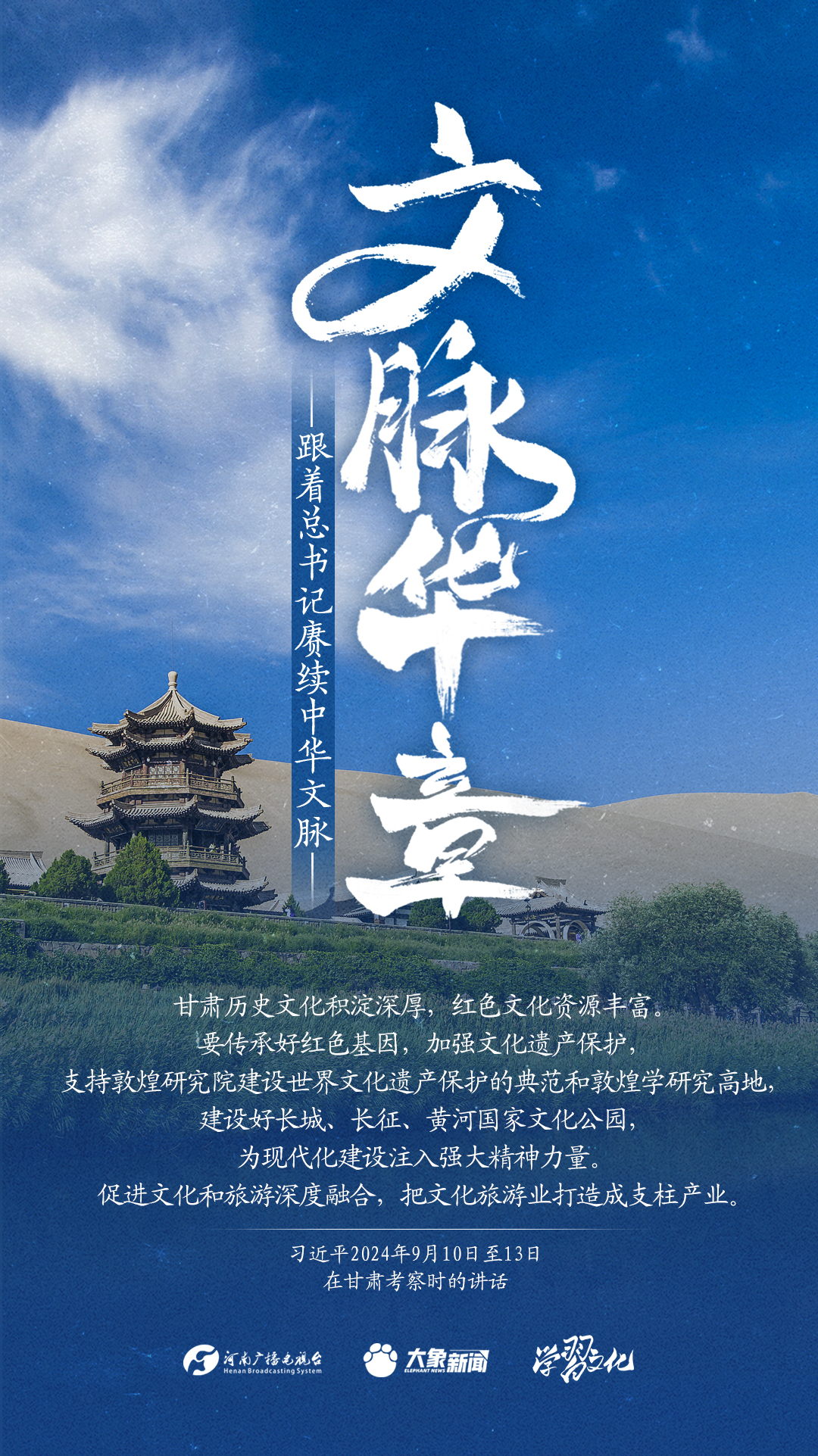

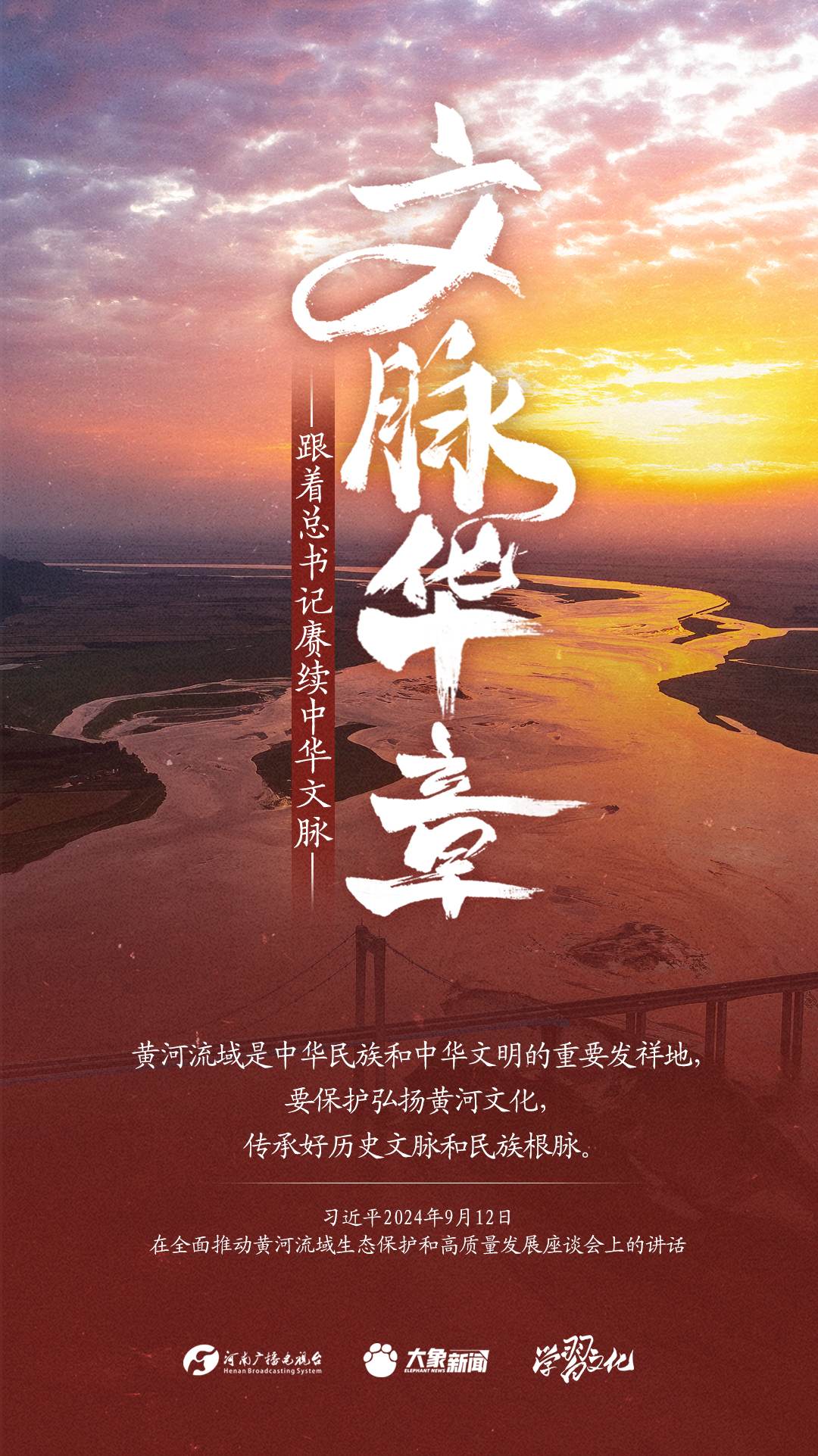

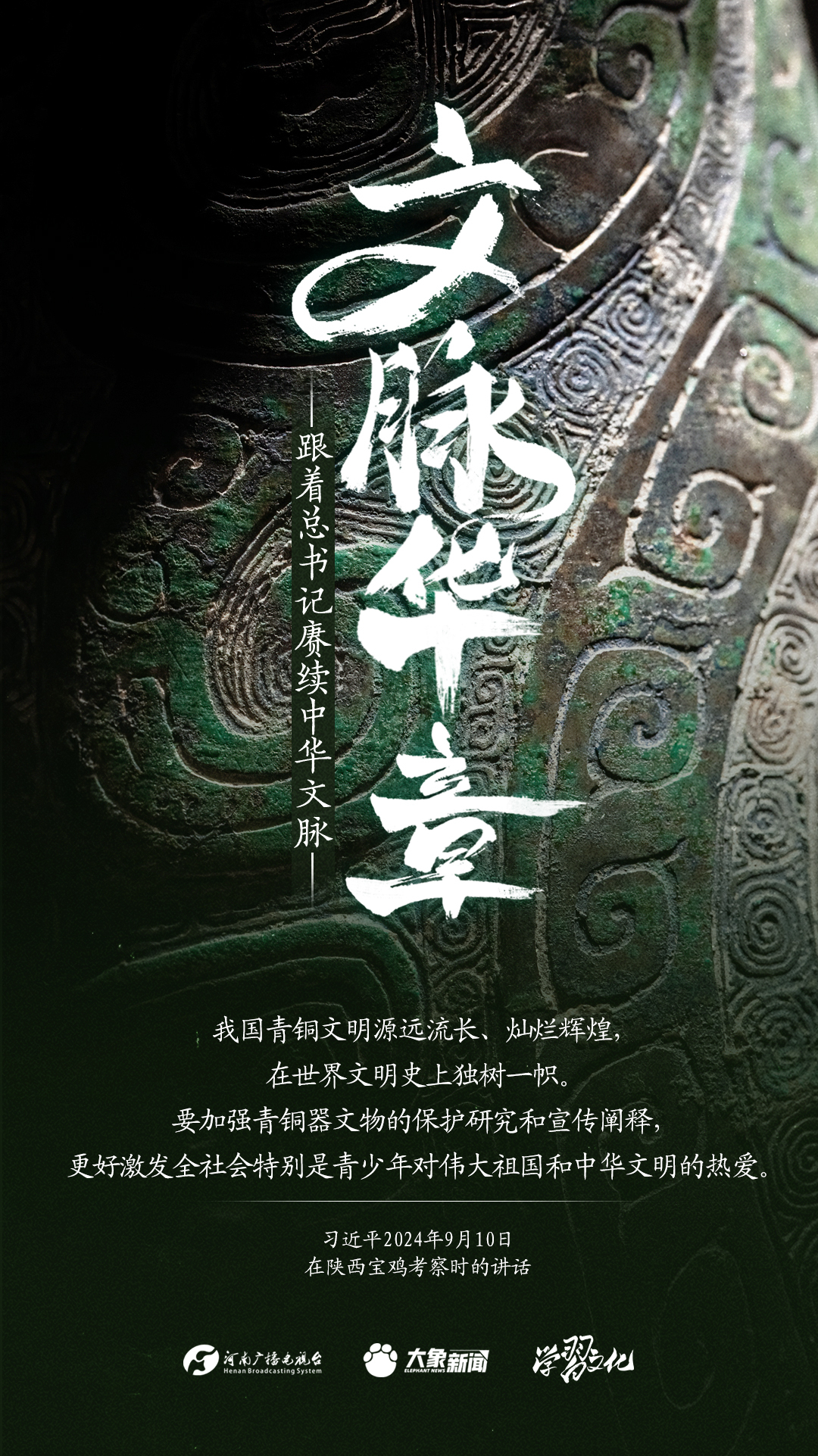

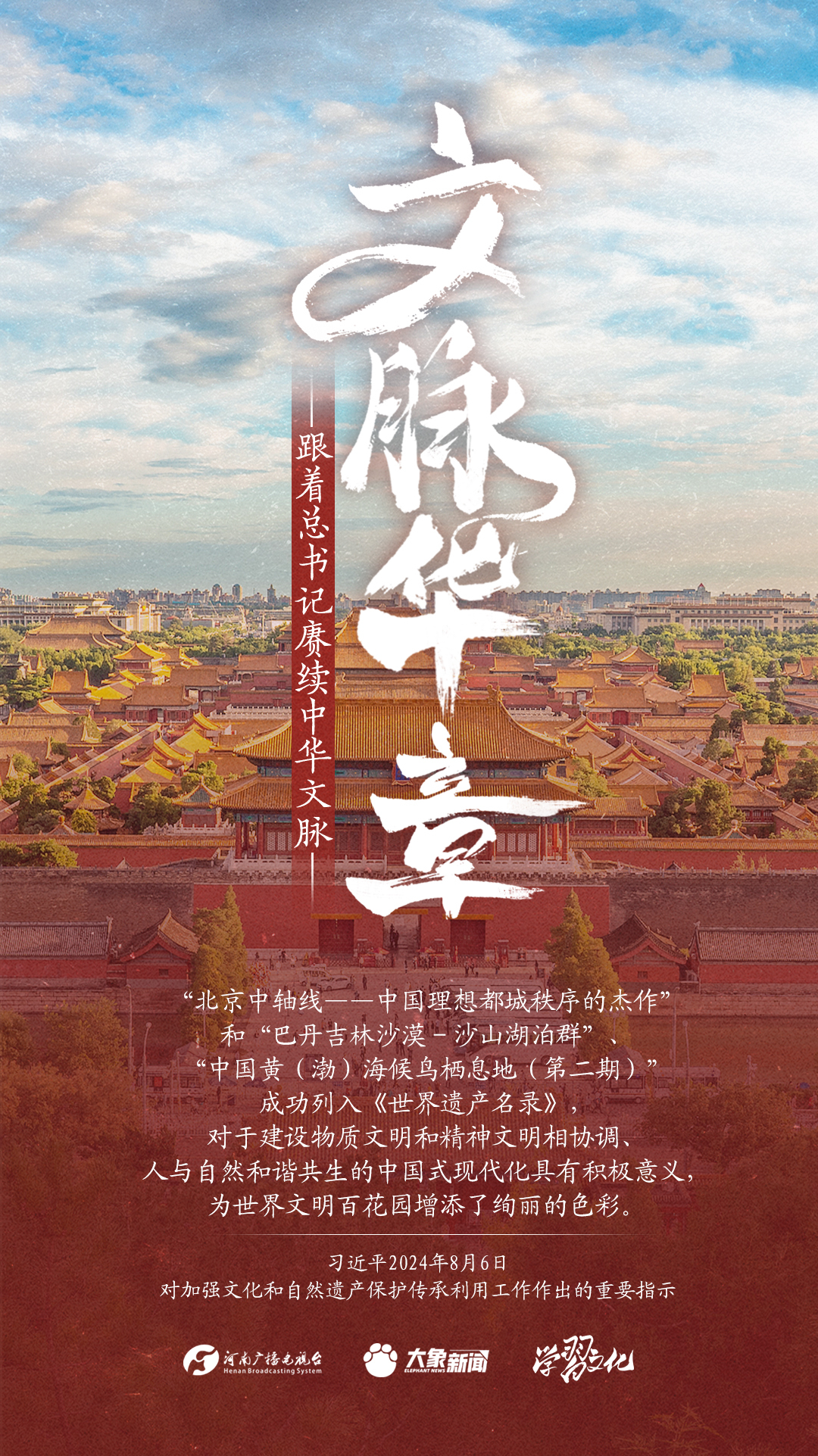

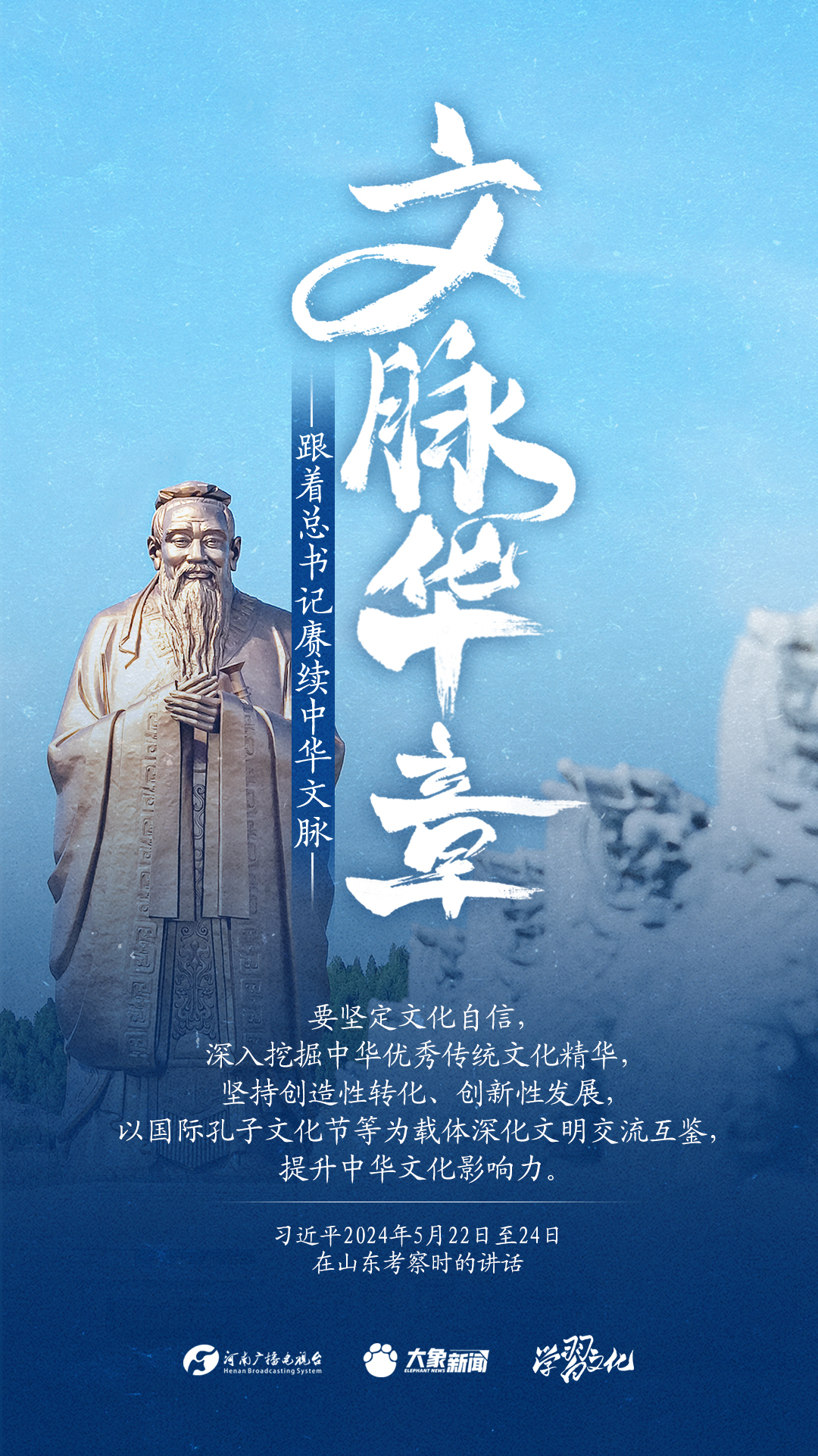

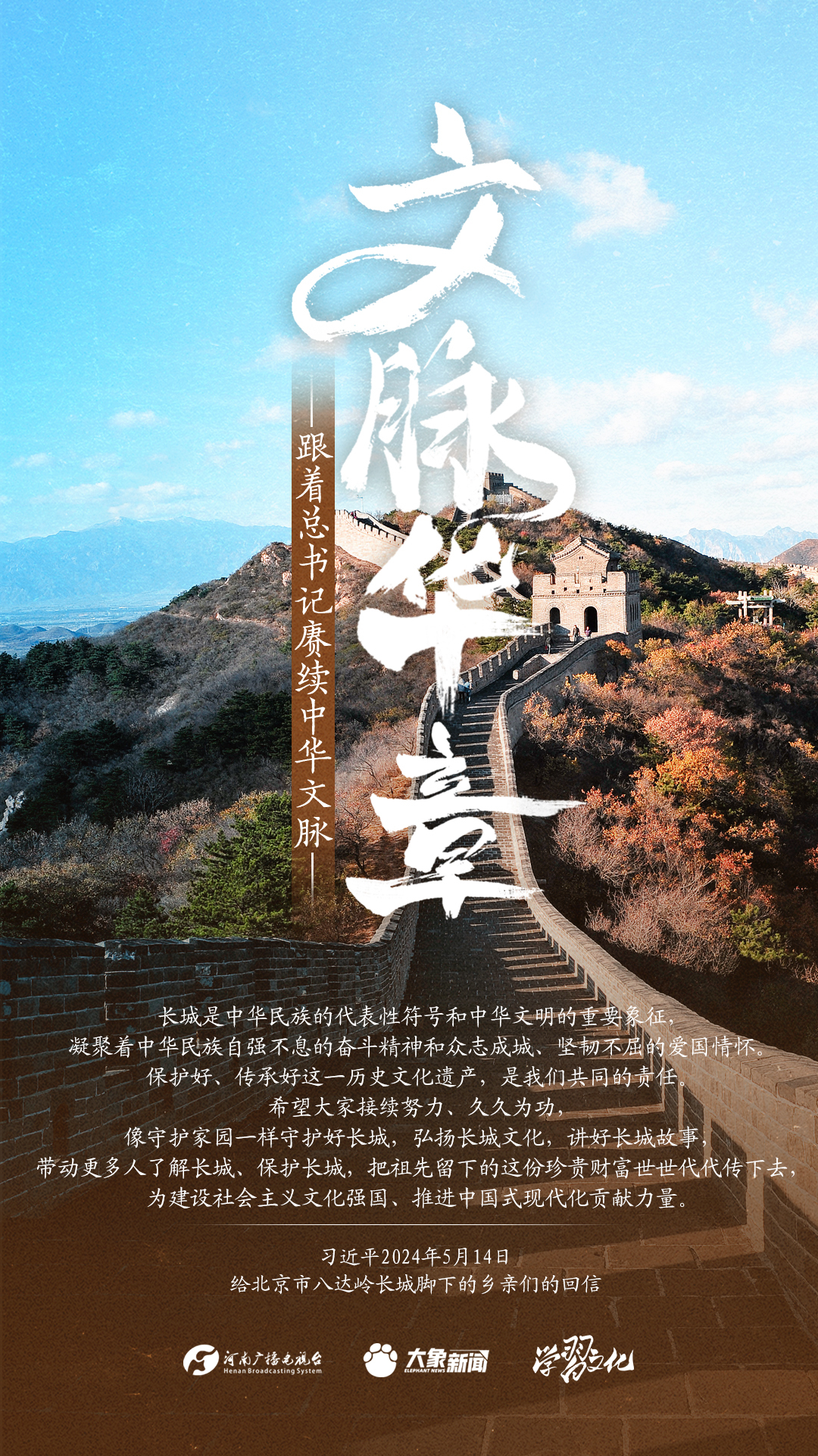

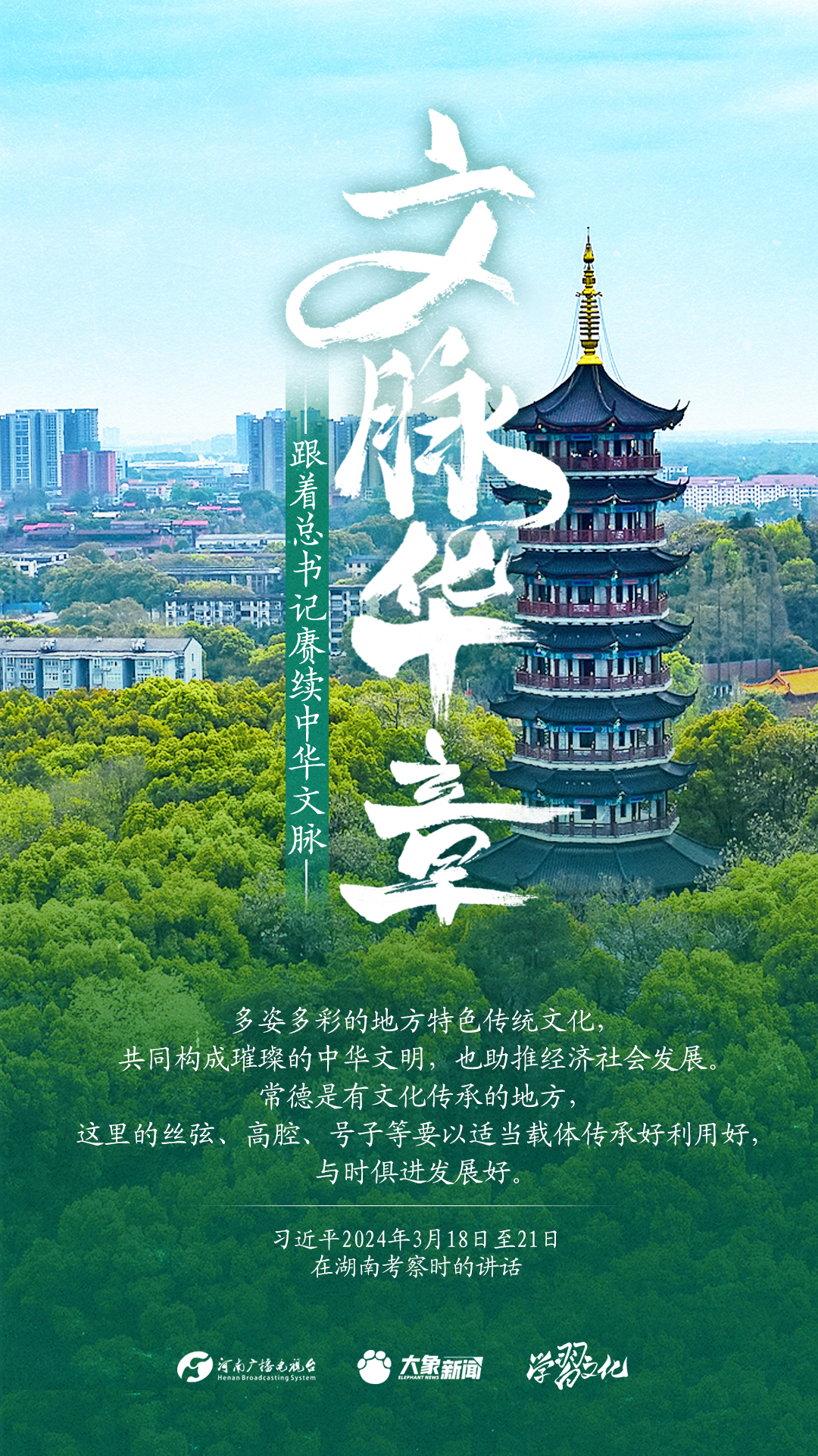

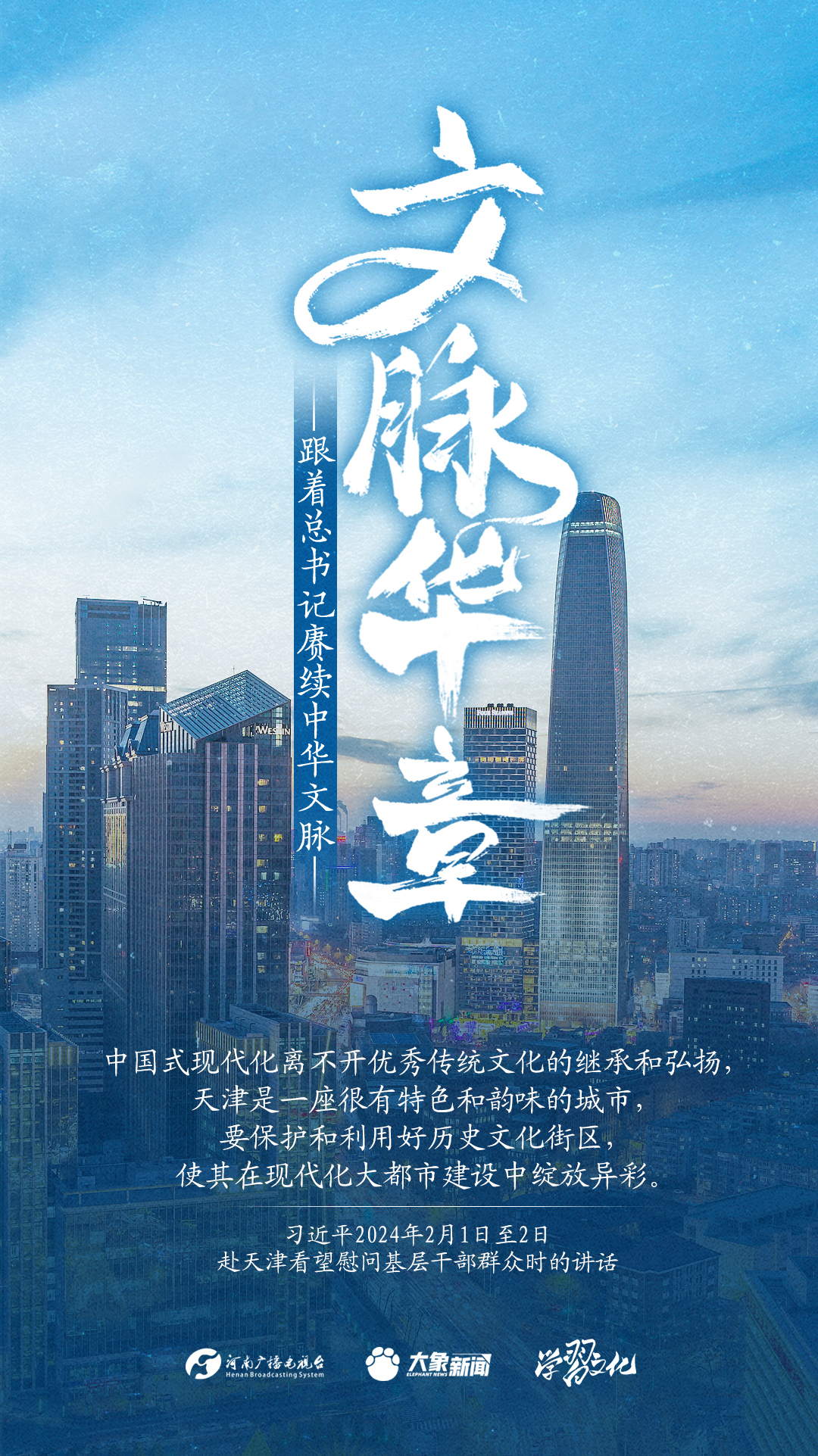

习近平总书记高度重视中华优秀传统文化的继承和弘扬。2024年,总书记一如既往,念兹在兹。在赴地方考察、主持召开重要会议等众多场合,多次对传承发展中华优秀传统文化作出重要讲话重要指示。大象新闻邀您一起,跟着总书记赓续中华文脉,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明。

2024-12-30 12:46:11新华社

策划:郭洁宇、王天聪

设计:潘红宇

2024-12-30 15:09:22南方+

刚刚过去的这个周末,“为什么都喜欢去广东工作”登上微博热搜推荐。回顾中央经济工作会议总结的一年经济形势,即外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻,这个词条登上热搜,更显深意。

而现实生活中,一个数据成为“喜欢广东”“相信广东”重要注脚:实时在粤人口1.5亿人。

为什么更多人选择相信广东?连日来,我们走读经济一线,试图找到答案。

一线走访,感受经济跳跃的脉搏

离开“信息茧房”,直面一线现场,我们最大的体会是,愈发严峻的经济形势有如一场大考,但广东并没有吐槽“题目难”,而是一言不发,奋笔直书。

在揭阳大南海石化工业区,我们最深的感受便是“快”。投产一年多来,工业区的广东石化项目就已加工原油超3000万吨,工业区整体带动惠来去年规上工业增加值增长292.7%。

承接产业有序转移的政策不仅使粤东受益,在广东另一翼的茂名,东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目落地,成功为城企双方找到需求契合点,一场为共同产业理想的“双向奔赴”一拍即合。

视线回到珠三角。在深中通道、黄茅海跨海大桥等超级工程落成后,位于佛山高明的珠三角枢纽(广州新)机场完成工程招标,在地理空间意义上,将进一步丰富珠江东西两岸“畅通国民经济循环”选项。

与佛山同城相望的广州,其传统优势产业——汽车业正面临挑战。但由于布局早、政策大胆创新,广州精心培育的自动驾驶产业链条,终于在今年迎来爆发。文远知行、小马智行陆续登陆纳斯达克,快速成长为全球自动驾驶领域头部玩家。

广东另一核心城市——深圳经济表现抢眼,尤其是外贸优势显著,有望重新夺回“外贸第一城”。其秘诀之一就是,为外贸增长找到了另一条“腿”——跨境电商。

龙岗康利城内,赛维时代、傲基科技两家跨境电商企业在两年里陆续上市,以它们为代表的龙头企业,影响力开始辐射到整个外贸行业,进而带动周边及珠三角的制造业增长。

跨境大卖家的远洋货轮不断驶入南海,与之相伴的则是一座座现代化海洋牧场。仅去年以来,全省14个沿海市已开工现代化海洋牧场项目90个、总投资额202亿元。耕牧海洋,向海而兴、向海图强,第一经济大省打开广阔空间,打造“海上新广东”取得新突破。

“踩点”答题,解读布局思路章法

布局产业、提振经济,不仅看规模,更看章法。放下抡得冒烟的笔杆,审读广东的“卷面”,我们发现,一线的发展实践,呼应了中央经济工作会议的有关部署要求,甚至可以说实现“踩点”答题:

会议要求统筹有效市场和有为政府,形成既“放得活”又“管得住”的经济秩序,于是有了大南海工业区字面意义的“快”,1年干成3年的事;

会议要求统筹总供给和总需求的关系,畅通国民经济循环,于是有了珠三角枢纽机场落子高明,深中通道、黄茅海通道等陆续通车,物理意义上打通珠江东西两岸;

会议要求统筹培育新动能和更新旧动能,因地制宜发展新质生产力,于是有了智能驾驶场景落地,传统强项汽车制造在智能化“下半场”抢得先机;

会议要求统筹好做优增量和盘活存量的关系,全面提高资源配置效率,于是有了跨境电商强势崛起,改写外贸乃至工业生产底层逻辑,助“广东造”顺利经略四海;

会议要求统筹好提升质量和做大总量的关系,夯实中国式现代化的物质基础,于是有了东华能源项目建设加速,用绿色能源“质量”换取未来增长“总量”。

在中央设计的框架下,结合实际发挥广东所长的“自选动作”同样精彩,海洋牧场无疑是其中代表。一座“海上‘生绿电’,水下鱼满仓”的海上养殖平台,集合了农业增收、科技创新、装备制造、“双碳”转型、现代服务等多种长项,为实现海洋经济高质量发展提供重要支撑。

居民实感,为数据提供鲜活注解

投资顶住房地产波动压力、新质生产力数据全线提升、外贸保持两位数增长、粮食产量连年提高……临近年末,对广东全年“答卷”的评分即将陆续出炉;而在此之前,南粤人民早已有自己的切身感受:

粤港澳大湾区越来越热闹。“港车北上”政策实施一年,经港珠澳大桥出入境的香港单牌车突破100万辆次;深中通道开通不到4月,累计车流量就突破1000万车次。深中通道的超级车流量成就了中山美食流量密码——“乳鸽指数”,有餐厅国庆期间一天竟卖出1200只乳鸽。

大湾区、广东经济地理的格局还在不断被改写。梅龙高铁、黄茅海通道等“超级工程”又陆续落成,在带动工业投资强势增长后,又将暖意传递到更远的地方。

今年春秋两季广交会,每届均吸引约25万名境外采购商云集,数量庞大的高品质产品给他们留下深刻印象,扬帆海外的新能源汽车、锂电池、光伏产品等外贸 “新三样”广受关注。

消费品以旧换新的热度则持续至今,带动汽车、家电、家居产量销量劲增,尤其是销量数据增长,折射着大众对未来的充沛信心。

在社交媒体、问答平台上,外省网友分享访粤感想,道出了“相信广东”的精神内核:

在广东,个人可以坦诚地追求财富,总有机会在向你招手;政府与企业直来直往,向来不讳谈问题,不回避改革,不抗拒创新,让广东在率先达到13万亿的巨型经济规模之后,又为全国探索高质量发展路径。

而在广东人自己看来,此时此刻,恰如彼时彼刻:

面对复杂局势,广东佬先站出来,“顶硬上”,一份份答卷,恰在代代先贤身旁。

中山先生故乡前,长桥卧波通天堑;彭湃所建农会旁,厂房拔地映长滩。岭南大地,能哺育科学巨擘、商业精英,也能培植新兴产业、绿色化工;千里海岸,能支撑郑和出海、纵横南洋,也能托举远洋巨轮,经略世界。

无人驾驶车的穿梭、巨型货轮的驶出、现代化工厂的耸立、新机场的布局、深海养殖的挺进、石化大项目对县域经济的带动……一个个火热发展场景,绘具2024年广东高质量发展的壮丽画卷。

广东,永远值得相信。

南方+记者 邵一弘 黄应来

2024-12-30 11:53:42上观新闻

2024年中央经济工作会议把大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求,放在明年九大重点任务首位。其中特别提到,加力扩围实施“两新”政策,创新多元化消费场景,扩大服务消费,促进文化旅游业发展。随着经济社会的发展,服务消费在我国消费中发挥的作用越来越大,然而当前服务消费供需不匹配的问题仍突出,未来需加快服务消费供给侧结构性改革,提升供需适配度,推动服务消费高质量发展。

一、提升服务消费能级是全面扩大内需的重要抓手

新时代,我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。消费是最终需求,是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎,对经济具有持久拉动作用。2023年,最终消费支出对我国经济增长的贡献率为82.5%。因此,提升消费在经济发展中的基础性作用,完善扩大消费长效机制,对接下来实现高质量发展具有重要意义。

随着收入增长,居民在较低层次需要得到满足后,居民消费由实物消费转向服务消费,由基础型服务消费转向改善型服务消费、新型服务消费。当前,我国正处在服务消费较快增长阶段,服务消费已成为居民消费的重要增量来源。2023年,我国城乡居民服务型消费对消费增长的贡献率达到67.5%;2024年上半年服务零售额同比增长7.5%,增速高于同期商品零售额4.3个百分点,全国居民人均服务性消费支出同比增长9.2%,占居民消费支出比重为45.6%。2024年7月召开的中央政治局会议强调“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手”。2024年8月,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,从6个方面提出20项重点任务,这是我国首次专门就服务消费发展做出系统全面部署。此次中央经济工作会议专门指出要“扩大服务消费”,其重要性可见一斑。

二、当前我国服务消费供给和需求的结构性矛盾亟待化解

服务消费与实物消费相对应,指居民全部消费支出中用于支付社会提供的各种非实物性的服务费用总和,主要包括基础型消费(如餐饮住宿、家政服务、养老托育)和改善型消费(如文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务),以及新型消费(如数字、绿色、健康等)。

近年来,我国服务消费供给和需求不平衡、不协调的矛盾日益凸显,供给侧明显不适应需求结构的变化,主要表现在以下几个方面:

一是从供给内容和方式来看,重复和低端供给过多,有特色和中高端供给不足,服务消费品质化场景稀缺。一方面,服务消费十分依赖创新,但在当前消费内卷的情况下,商家大打“价格战”,很多消费品赛道门槛过低、同质化严重,文创产品创意不足,妆造写真、文化夜游设计感不强等问题显现。另一方面,低端服务消费供给过剩,中高端服务供给短缺,无法满足服务消费需求。当前我国低端服务供给竞争很激烈,虽然在消费结构升级的预期下,服务消费供给也在做出相应调整,但是调整速度太慢,调整效率不高,既没有跟上高收入人群的购买力变化,也没能充分满足低收入人群的生活需求,从而造成供给层次与需求层次错位,私人订制、高端旅游、收藏品投资、豪华SPA、精英教育、私人健身教练、高端餐饮等高端消费服务跨境购买的现象仍层出不穷。

二是从供给人才保障来看,消费服务行业专业人才缺口较大。一方面,随着服务消费市场的快速发展,对家政、养老和托育等传统服务人才的需求急剧增加。据统计,当前我国家政行业从业人员需求大约5000万,而实际从业人员仅3000万,缺口达2000万;养老行业对养老护理员的需求大约600万名,但目前相关从业人员只有50万名,缺口达550万人;托育行业对托育从业人员的需求是1387.95万人,但实际供给为229.01万人,缺口达1158.94万人。另一方面,有交叉学科背景,能适应改善型消费和新型服务消费的专业人才急缺。随着消费行业的数字化转型和国际化布局的深入,企业对高技能、专业化和复合型人才的需求日益迫切,如现代文旅行业不仅需要传统服务人员,更急需具备综合能力的复合型人才,这些复合型人才应具备文化创意与旅游规划等综合能力,深谙消费新动向和消费新模式,能够推动文化和旅游的深度融合,提升文旅产业的活力,但当前人才稀缺、招聘难度大,且人才流动性较高的问题仍较为突出。

三是从供给能力和潜力来看,服务消费行业标准和制度建设滞后的问题尤为明显,制约了供给结构调整。当前服务消费行业缺乏统一的标准和规范,导致服务质量参差不齐,目前托育养老、家政服务、健康服务等基础型服务标准仍尚未统一,而在数字服务、绿色服务等新型服务方面,更是实践走在了制度的前面。例如,服务设施、服务活动以及服务中所提供的产品或商品的安全、卫生标准不完善,对消费者安全存在隐患;市场诚信不健全、消费者权益得不到充分保护,致使一部分消费者“用脚投票”,转向境外消费市场等。

三、提升服务消费供需适配度,全面扩大内需

推动服务消费高质量发展对于我国扩大内需、提振消费具有重要意义,未来应从以下三方面提升服务消费供需适配度,推动服务消费能级提升。

一是提升服务消费的品质和能级。首先是提升基础型消费的质量和满意度,基础型消费关乎民生福祉,涵盖餐饮住宿、家政服务、养老托育等多个与人民群众生活品质息息相关的领域,未来应通过加强监督和政策引导,提升基础型服务的品质,也可通过政府定向购买、优惠补贴等方式,调降相关服务价格,降低消费门槛,提升人们生活品质。其次是创新服务内容、服务场景和服务模式,充分挖掘改善型消费和新型消费的潜力,鼓励企业加大研发投入,更好为消费者提供多样化、个性化的消费服务。以冰雪经济消费为例,可通过结合地方特色推出冰雪旅游精品线路,鼓励创作更多彰显冰雪文化底蕴的文艺作品,强化冰雪文化展示推广,加强冰雪雕技艺等非物质文化遗产保护利用。最后是充分利用当前新一代信息技术,如大数据、人工智能等,更精准地把握和挖掘消费人群的服务需求,如加速智能厨房、无人酒店的应用场景推广,家政服务领域可通过大数据和行业信息平台提供更精准的服务匹配,完善智慧养老、智慧托育等服务新模式。

二是全面加强服务消费人才队伍建设。首先要多措并举提升服务消费工作者积极性和稳定性,提升专业服务消费人才的收入和待遇水平,拓展职业发展空间,提升职业获得感,从而吸引更多高素质、高技能人才加入,提升职业荣誉感和社会认可度,在优化存量的同时扩大增量。其次要不断提升服务消费人才素质,健全职业资格认证体系,通过职业培训、技能竞赛等方式,提升从业人员的技能水平和专业素质;最后要加快专业交叉、复合型人才的培养,服务消费涉及范围广、领域多,随着服务消费提质升级,未来对学科交叉、专业复合的人才需求量会迅速增加,因此需通过企业与高校和职业院校合作培养、专业能力培训等方式迅速补充此类人才。

三是加强监管,优化服务消费供给环境。首先是加大市场监管和执法力度,打击虚假宣传和不正当竞争行为,积极维护市场秩序,有效提升消费者对服务消费的信任度和满意度,让消费者愿消费、敢消费和能消费。其次要加快服务消费标准的顶层设计,各行业应尽快出台详细的服务标准和服务流程,以便检查和监督,并确定管理程序。最后要健全消费者投诉处理机制,通过强化法律法规的宣传及普及,完善维权的途径和机制,采取处罚和信用惩戒相结合等方式,有力保护消费者合法权益,让服务消费更加安心、放心和舒心。

(作者为中共上海市委党校上海发展研究院副院长,上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员)

以更开放的姿态为全球发展带来广阔机遇金 轩2026年02月11日06:01 | 来源:人民网-人民日报订阅收..

扫描二维码微信打赏