2025-02-06 16:14:28中国经济网

在科技日新月异、一日千里的今天,人们越发认识到科技创新对经济社会发展的重要性,科技创新对发展新质生产力、塑造竞争新优势的战略先导地位更加凸显。当前,我国将科技创新摆在发展全局的核心位置,正在深入实施创新驱动发展战略、强化国家战略科技力量,优化重大科技创新组织机制的重要性不言而喻。

国家战略科技力量既包括国家实验室体系、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业等主体,也包括综合性国家科学中心和区域科技创新中心等载体。优化重大科技创新组织机制就是在国家战略科技力量建设中,围绕科技创新主线任务,搭建创新主体间的互动平台与合作机制,不断加强各主体之间的协同与配合,推动有组织、建制化、体系化的重大科技创新。

现代科技创新遵循一定的发展规律,其中,由国家力量推动重大科技成果产出是最重要、最普遍的方式之一。一些发达国家较早建立了支持科学研究、技术发明和成果转化的政策体系,国家决策的关键作用和高校、社团、企业的协同作用共同推动了新技术的萌发。如,互联网就是从美国官方机构创建的阿帕网(ARPANET)发展而来的,后来经过科技组织的推广,逐渐向全社会开放,催生了一大批互联网企业,实现了国家力量下互联网技术创新与市场拓展的良性循环。可见,一些现代重大科技创新不是偶然的,很多时候需要国家力量的引导与推动。重大科技创新具有主体多、风险大、周期长等特点,如果没有国家组织机制作为保障,很难有效协调多方主体、共同攻克科技难题,实现技术突破与应用创新。

在科技发展的历史长河中,16世纪的意大利、17世纪的英国、18世纪的法国、19世纪的德国和20世纪的美国都曾是世界科学中心,世界科学中心的多次转移见证了国家实力的此消彼长,其背后无不是机制变革起着巨大的推动作用。1810年德国创办柏林大学,主张“教学与研究相结合”,把科学研究作为大学的第二职能,促进了科学研究与工业化的结合。在此条件下,爱因斯坦、普朗克等顶尖科学家的人才引领作用得以充分发挥,催生了大量新的科技理论与应用。此外,西方国家较早建立了诸如知识产权、教育、反垄断、投融资等领域的相关体制机制,为创新发展保驾护航。科技体制改革让科技创新的活力动力得以迸发,对塑造科技实力强劲的大国强国起着关键作用。

当前,以人工智能、新能源、新材料等新技术为代表的新一轮科技革命正在深入发展,面对动荡的国际形势和西方国家的蓄意“脱钩断链”、打压封锁,重大科技创新无疑是我国塑造国际竞争新优势的重要动力,是我们攻克“卡脖子”难题、打赢关键核心技术攻坚战的核心。近年来,我国着力优化重大科技创新组织机制,成立了中央科技委员会,重新组建科学技术部,实现科技领导和管理体制的系统性重塑、整体性重构,这正是应国家战略之需、抢占科技创新制高点的关键举措,有助于我国加快建设科技强国、成为世界主要科学中心和创新高地。

着眼于现实需要,优化重大科技创新组织机制是打破制约科技创新桎梏的现实考量。当前,我国重大科技创新实施中还存在一些问题。从创新活动实效来看,政府、企业、高校、科研院所及第三方技术服务机构创新目标不一,有的谋求科技产出的效益,有的为了学术成果的评价,有的追求利益最大化,各创新主体之间价值目标存在“错位”,联动性不佳,有可能形成“孤岛效应”,不利于创新发展。从科技创新和产业创新的互动来看,产业与技术的融合欠佳,技术成果转化仍有不畅,从科技创新到成果应用的“最后一公里”尚需打通。从国家创新体系建设来看,还存在治理效能不高等问题,教育、科技、人才三者的有效联动和系统集成作用尚未充分发挥。优化重大科技创新组织机制,有助于解决创新主体间组织化、协同化程度不高和资源配置重复分散的问题,通过统筹科研力量、资源平台和重大任务之间的关系,发挥新型举国体制优势,推动构建高效顺畅、开放协同、富有活力的科技创新体系。

优化重大科技创新组织机制,就要通过发挥集中力量办大事的制度优势,做好系统谋划,优化资源配置,推动形成政府部门、科研机构、高校、企业、科技组织和金融机构等多方主体合力,提升国家整体创新效能,实现重大技术突破和有效应用。充分发挥教育发展、科技创新、人才培养三者相互支撑作用,加强统筹和系统集成以破解重大科技创新难题,塑造我国科技创新发展新优势。深化科技成果转化机制改革,强化企业科技创新主体地位,持续营造企业创新的良好环境,进一步发挥领军企业高效集聚资源的能力和对市场的洞察力感知力,促进科技成果转化应用,推动科技创新与产业创新融合发展。

(作者安 静 系教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、北京科技大学马克思主义学院副院长 来源:经济日报)

2025-02-06 19:11:02新华社

新华社北京2月6日电 第九届亚洲冬季运动会开幕式2月7日晚在黑龙江省哈尔滨市举行。国家主席习近平将出席开幕式并宣布本届亚冬会开幕。

7日中午,习近平主席将为来华出席开幕式的外国领导人举行欢迎宴会。

出席开幕式的外国领导人有:文莱苏丹哈桑纳尔、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、巴基斯坦总统扎尔达里、泰国总理佩通坦、韩国国会议长禹元植等。

届时,中央广播电视总台将对开幕式进行现场直播,新华网进行图文直播。

2025-02-06 19:43:19央视网

0:15/1:54自动播放

央视网消息:国家税务总局发布的最新增值税发票数据显示,春节假期,全国消费相关行业日均销售收入与去年春节假期相比增长10.8%,其中商品消费和服务消费同比分别增长9.9%和12.3%。假期消费市场亮点多、活力足。

分类来看,在“以旧换新”政策带动下,家用电器和音像器材销售收入同比增长166.4%,其中电视机等家用视听设备同比增长226.8%。手机、智能手表等数码产品纳入购新补贴范围,通讯器材销售收入同比增长181.9%。

同时,旅游市场火热。旅游相关服务销售收入同比增长37.5%。其中休闲观光活动、公园景区服务、游乐园服务销售收入同比分别增长81.9%、59.5%、14.1%。民宿服务销售收入同比增长12.6%。

假期期间,各地围绕冰雪、演艺、民俗等主题,开展了形式多样的文化活动,文化艺术服务销售收入同比增长66.3%。其中,文艺创作与表演服务、艺术表演场馆销售收入同比分别增长83.9%、65.9%。体育场馆服务、体育健身服务销售收入同比分别增长135%和224.1%。

此外,春节假期,各地食品市场供应充足,粮油食品销售收入同比增长18.9%,其中面包糕点、肉禽蛋奶、粮油零售同比分别增长29.9%、16.9%和14.7%;百货零售、便利店销售收入同比分别增长5.2%和16.1%。

0:00/1:50自动播放

春节八天假期,线上线下消费火热,“以旧换新”持续升温,电影票房创新纪录。我们再通过一组数据,回顾一下过去这八天火热的“年味”。

据国家移民管理局统计,今年春节假期出入境人次达1436.6万,同比增长6.3%。其中,内地居民出入境767.1万人次,同比增长5%;港澳台居民573.7万人次,同比增长5.6%;外国人95.8万人次,同比增长22.9%。

今年春节假期,国家电网智慧车联网平台服务充电量达到1.8亿千瓦时,日均充电量达2258万千瓦时,同比增长25.26%。其中,高速公路充电量达到5727万千瓦时,日均充电量716万千瓦时,同比增长29.48%。

据网络平台统计,2025年春节档上映新片总票房(含点映及预售)突破100亿元,观影人次为1.87亿,票房和观影人次均创下中国影史春节档纪录。其中《哪吒之魔童闹海》以超50亿元的票房成绩成为春节档电影票房冠军。目前,2025年中国电影票房累计已达116.34亿元,超北美票房成绩,位列全球第一。

记者从国家邮政局了解到,今年春节假期,全国邮政快递行业揽收和投递快递包裹19.27亿件。生鲜产品、国货潮品、智能数码产品等需求持续释放,带动节庆寄递业务明显增长。

据海口海关统计,1月28日至2月4日,海口海关共监管离岛免税购物金额20.94亿元,免税购物24.05万人次。

2025-02-06 19:55:30人民网

编者按:2025年是“十四五”规划收官之年,做好经济工作意义重大。当前,全国各地正在按照中央经济工作会议确定的经济工作总体要求、主要目标和重点任务,坚持干字当头,增强信心、迎难而上、奋发有为,大力推动经济高质量发展,为实现“十五五”良好开局打牢基础。

人民网特别策划推出“干字当头开新局”系列报道,生动展现各地干部群众坚定不移办好自己的事,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的生动场景,见证经济社会发展良好势头。

0:27/1:42自动播放

当视角贴近中国大地,我们会看到黑龙江亚布力激动人心的冰雪赛事;会看到辽宁沈阳、新疆阿勒泰让人流连忘返的冰雪美景;会看到吉林长春、辽宁丹东的冰雪装备企业产销两旺……

从东北到西北再到华北,中国冰雪经济的潜力和活力扑面而来。

冰雪赛事拉动经济热力升温

亚冬会的到来,让“尔滨”越来越“热”。

在亚布力滑雪场,随着清脆的发令枪响,运动员们飞驰而出,色彩鲜艳的滑雪服在洁白的雪道上画出几道彩虹……

为了迎接亚冬会,亚布力滑雪旅游度假区进行了30多项基础设施改造。亚冬会组委会相关负责人表示:“当地的建筑、建材、运输等行业因此获得了大量订单和业务,带动了就业和相关企业的发展,也为当地的旅游业和相关产业带来了长期的发展机遇。”

旅游平台统计显示,以哈尔滨为目的地的入境游已经同比增长超220%,境外游客预订哈尔滨冰雪大世界门票量同比翻倍上涨。截至2025年2月4日,第二十六届哈尔滨冰雪大世界已运营46天,累计接待游客数量突破266万人次,较去年同期增长35%,再创全新纪录。

哈尔滨冰雪大世界。人民网 尚城摄

除了亚冬会,各地的群众性冰雪赛事也遍地开花。

辽宁省体育局群体处处长王海泉介绍,今冬雪季,辽宁省将举办89项群众性赛事活动,分布在全省各地级市的30余座滑雪场。

中国长春净月潭瓦萨国际滑雪节、延边冰雪汽车拉力赛、敦化国际冬泳邀请赛……在吉林省,300多项群众性冰雪赛事“主打一个开心”。

在吉林北大湖滑雪度假区,一名小朋友在教练的指导下学习滑雪。人民网记者 李洋摄

在冰雪资源同样丰富的新疆,风筝滑雪、冰上风帆、雪地刁羊、冰雪马拉松……一场场群众性冰雪赛事在天山南北激情上演。

在新疆丝绸之路山地度假区滑雪场,滑雪爱好者驰骋在雪道。人民网 李欣洋摄

精彩赛事激发体育爱好者的参与热情,赛事经济为高质量发展注入强劲动能,其带来的体育消费成为了各地培育和鼓励的消费新场景。

入冬以来,吉林北大湖滑雪场教练王玉喜的日程表排得很满,春节的课程早已约满。这位北大湖镇南沟村土生土长的农民,已有20年滑雪教龄,是度假区单双板高级滑雪教练。

“每年忙活不到5个月,能赚7万到10万元,比以前外出打工或者在家‘猫冬’强多了。”王玉喜告诉记者,如今村里300多人在附近滑雪场当滑雪教练,在家门口找到了冬日里增收的“新营生”。

冰雪旅游助燃消费新活力

1月22日一大早,沈阳博物馆门前广场上一片热闹景象。来自北京的张梓茹和闺蜜坐上东北亚国际滑雪场的旅游直通车,“今年是我第二次来沈阳,依然很期待。”

近年来,每到冬季,不太冷、不太远、不太贵的沈阳都会成为热门旅游目的地。2024—2025年冰雪季,沈阳推出6大板块、300余项系列活动。2024年12月以来,旅游预订平台数据显示,“沈阳酒店”搜索量同比上涨108%,“沈阳洗浴中心”搜索量同比上涨904%。

中国旅游研究院近日发布的《中国冰雪旅游发展报告(2025)》指出,2024—2025冰雪季我国冰雪休闲旅游人数有望达到5.2亿人次,旅游收入有望超过6300亿元……亮眼的数据,折射出我国冰雪旅游市场的澎湃活力。

“天天冰雪那达慕”博克比赛。人民网记者 赵梦月摄

——2025年元旦假期,李凯专门带着家人从湖北武汉来到新疆阿勒泰滑雪:“这里的雪道依山而建,蜿蜒曲折,景色宜人,滑行体验超棒。”

——在内蒙古“天天冰雪那达慕”活动现场,来自成都的00后游客姜华带着妈妈与各地游客一起载歌载舞,高兴得“乐不思蜀”。

——在青海岗什卡雪峰,广东游客韩斌开启了徒步探险、“滑雪+登山”等冰雪新体验。

——坐在网红“秦岭小慢车”6063次列车上,游客们将秦岭的雪凇垂挂与碎玉千层尽收眼底。

——在宁夏银川,雪地飞碟、雪地摩托、雪地香蕉船等娱乐项目,让不会滑雪的游客也能够体验到玩雪的乐趣。

…………

滑雪场之外,乡村民宿借势兴起,仅吉林永吉南沟村就有民宿100多家。傍晚时分,南沟村“雪乡人家”农家乐里灯火通明。今冬雪季以来,这里每天都挤满了游客。“上菜喽!”女主人于淑芬端出大铁锅,里面咕嘟咕嘟地飘出幸福的味道。

岁末年初,各地两会密集召开,“发展冰雪经济”也成为各地政府工作报告中的高频词。辽宁提出高质量发展冰雪经济,壮大冰雪装备产业,推动冰雪运动进校园;吉林明确,以冰雪和避暑“双品牌”为引领,持续打造旅游万亿级产业;内蒙古提到,冰雪经济是万亿级新赛道,要一体推进冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游等全业态发展。

冰雪装备产业焕发新动能

齐齐哈尔黑龙国际冰雪装备有限公司(以下简称黑龙冰雪)生产车间里,机械运转的轰鸣声不绝于耳,工人们正在利用现代化设备精心地打磨冰刀。

黑龙冰雪生产车间。受访企业供图

“这条生产线由哈尔滨工业大学研发,拥有年产量300万副冰刀的生产能力。”黑龙冰雪相关负责人介绍,“过去生产冰刀、冰鞋的工序十分复杂,现在的智能化生产线只需五六个人操控,一副冰刀的生产周期也从40多天缩短到了1天。”

据统计,2024年前10月,黑龙冰雪销售收入达608.7万元,比2023年同期增长37%。企业还成功申请了5项自主专利,冰刀产品销售业绩实现了出口额增幅300%。

吉林化纤集团生产的碳纤维滑雪板。人民网记者 李成伟摄

科技水平的高低,是决定产品竞争力的关键因素。

吉林省一些滑雪场的游客服务中心装备租赁处,一排排供体验的碳纤维滑雪板引起不少游客注意。

“看到碳纤维滑雪板可以免费试用,就试了试,重量比我之前用的轻了好多。”来自江苏南京的刘女士竖起了大拇指。

“碳纤维雪板的重量比普通滑雪板轻30%,让滑雪者更加节省体力,也便于控制。”吉林化纤集团工程师路阳表示,这种滑雪板对于初学者非常友好。

不止冰刀、滑雪板,冰雪运动的蓬勃发展有效带动了相关产业链的延伸和拓展,曾经的小众市场正蜕变为全新的商业领域。

新雪季,辽宁丹东飞马特实业有限公司的仓库内,技师们正在忙碌地搬运精美的滑雪服;同样位于丹东的海合谷实业有限公司,员工们正在进行滑雪服的试穿与设计……近年来,丹东市的服装行业迅速崛起。

西安Bon skilife滑雪装备店里,滑雪设备整齐排列,滑雪板、滑雪鞋、头盔、护目镜等一应俱全。“我们自主研发的滑雪服、滑雪镜销量也在逐年上涨。2024年,我们的销售额增长了15%。”店长姜杰说。

“经过多年的发展,我国已形成了15大类冰雪装备器材产品体系,基本实现了从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动的全产业链生产。”工业和信息化部装备工业一司负责人郝立顺介绍,我国冰雪装备器材企业数量从2015年的约300家增长到2023年的900家左右,销售收入也从2015年的不到50亿元增长到2023年的220亿元左右。

“冰天雪地也是金山银山。”

冰雪经济滑上“高级道”,背后有着更加深远的谋划和布局。

2024年11月,国务院办公厅印发的《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》明确:到2027年,冰雪经济总规模达到1.2万亿元;到2030年,冰雪经济总规模达到1.5万亿元。同年12月,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,提出将东北地区建设成为我国冰雪经济高地。同月举行的2024年中央经济工作会议也特别提出,“积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。”

两个月不到的时间,一系列意见、方案相继出台,从顶层设计层面为冰雪产业打开更加宽广的前景。市场供需两旺、政策多重利好,冰雪经济未来可期。

撰文:王斯文、邱宇哲、富丽娟、刘艺琳、寇雅楠、尚城、刘婷、张哲鑫、马俊华、李洋、李成伟、梁宏鑫、韩婷、王丽、陈明菊

视频剪辑:邱宇哲

视频支持:张哲鑫、徐成龙、邱宇哲、李成伟,新疆维吾尔自治区阿勒泰地委宣传部、阿勒泰地区融媒体中心,新疆维吾尔自治区昭苏县委宣传部、昭苏县融媒体中心

系列报道之一:首发经济展“新”意

2025-02-06 19:59:38央广网

0:36/4:58自动播放

央广网天津2月6日消息 天津因河而生、因河而兴,独特的地缘优势带来了商业繁荣与特色民俗文化,孕育出众多非遗瑰宝。这些非遗见证了海河两岸经济发展、社会变迁与文化演进,彰显着天津深厚的文化底蕴。

船影悠悠承匠心

“我的先祖在明朝时便从宁波来到了天津,在海河边儿扎下根来。我家祖上世代经营漕运生意,可以说是见证了天津的历史变迁。”走进漕运船模制作技艺第五代传承人翟俊正的工作室,几艘木质船模排列整齐,散发着岁月的光泽。“过去的船和现在大不相同,你看这艘‘邦摇’,就是百年前我的高祖(爷爷的爷爷)按照家中大船样式建造的。”

翟俊正展示其高祖制作的“邦摇”船模(央广网记者 周思杨 摄)

天津被称为“大运河载来的城市”,京杭大运河在天津境内分为南运河、北运河两段,总长170多公里。其中全长71公里的“北、南运河天津三岔口段”被列入世界文化遗产名录。因其地理位置的特殊性,天津也随之成为了北方重要的漕运枢纽。“晓日三岔口,连樯集万艘。”元代人张翥就曾用这样的诗句描写当时三岔河口千帆云集的壮阔景象。

“堵车都见过,‘堵船’见过没?听我爷爷跟我说,他年轻时,三岔河口可真是船头顶船尾、船帆蹭船帆。”提起漕运历史,翟俊正侃侃而谈,“起初,我家主要是将海上运来的物品转运向内河,使用的便是能应对海与河两种航行的‘登悠’。后来随着生意逐渐向内河转移,我们便开始使用‘海邦摇’,这是一种大型漕运船只。当时我的高祖家中有很多船,我的爷爷就是在这些船上长大的。”

“天津市东丽区新立街翟鸿仁,现年八十岁……”翟俊正展开一卷卷轴,一股厚重的年代感扑面而来。“这是我爷爷留下的信,上面介绍了我家的来历,以及这门技艺的历史。我是和爷爷长大的,在我小的时候,爷爷边做船模边给我讲述运河上的故事。九岁那年,我开始和爷爷学习漕运船模制作技艺,漕船是运河特有的文化符号,我也立志要把这门手艺继承好,不能在我这儿断代了。”

翟俊正在制作船模(央广网记者 周思杨 摄)

如今,翟俊正也会在工作之余带着船模走进校园,向孩子们讲述那些爷爷讲过的运河故事,并鼓励孩子们继承优秀传统文化,增强文化自信。“我儿子今年也九岁。我做模型,他就在我旁边跟着做些小手工。”在翟俊正的工作台旁,散落着一些小学生的手工作业。

每逢春暖时,翟俊正会将船模放到河中,让船航行一段,既是用以纪念曾经的漕运生活,也是检验自己的手艺。“爷爷在的时候,每年都在海河里放船模,这在村里是件大事,大家都会来看。我也正在做一艘新船,等今年开春,让它也下水跑跑!”

翟俊正的船模在水中航行(央广网发 受访者供图)

青砖垒垒刻“创新”

悠悠大运河畔,石家大院静静矗立,其精美的砖雕宛如一部无言的史书,诉说着往昔岁月。而这些灵动逼真的作品,皆是“刻砖刘”先辈们匠心独运的杰作。

“刻砖刘”的始祖是清代道光年间的马顺清,其外孙刘凤鸣是天津第一代专业砖雕工匠。作为天津市非物质文化遗产“刻砖刘”砖雕技艺第五代传承人,刘季赟(刘挽云)自出生便与砖雕结下不解之缘。“小时候其他孩子玩玩具、看小人书,我就捏泥巴、钻研爷爷的古建图纸,所以走‘刻砖刘’的传承之路对我而言是必然的。”忆起往昔,她的眼中闪烁着坚定与热爱。

刘季赟在工作中(央广网发 受访者供图)

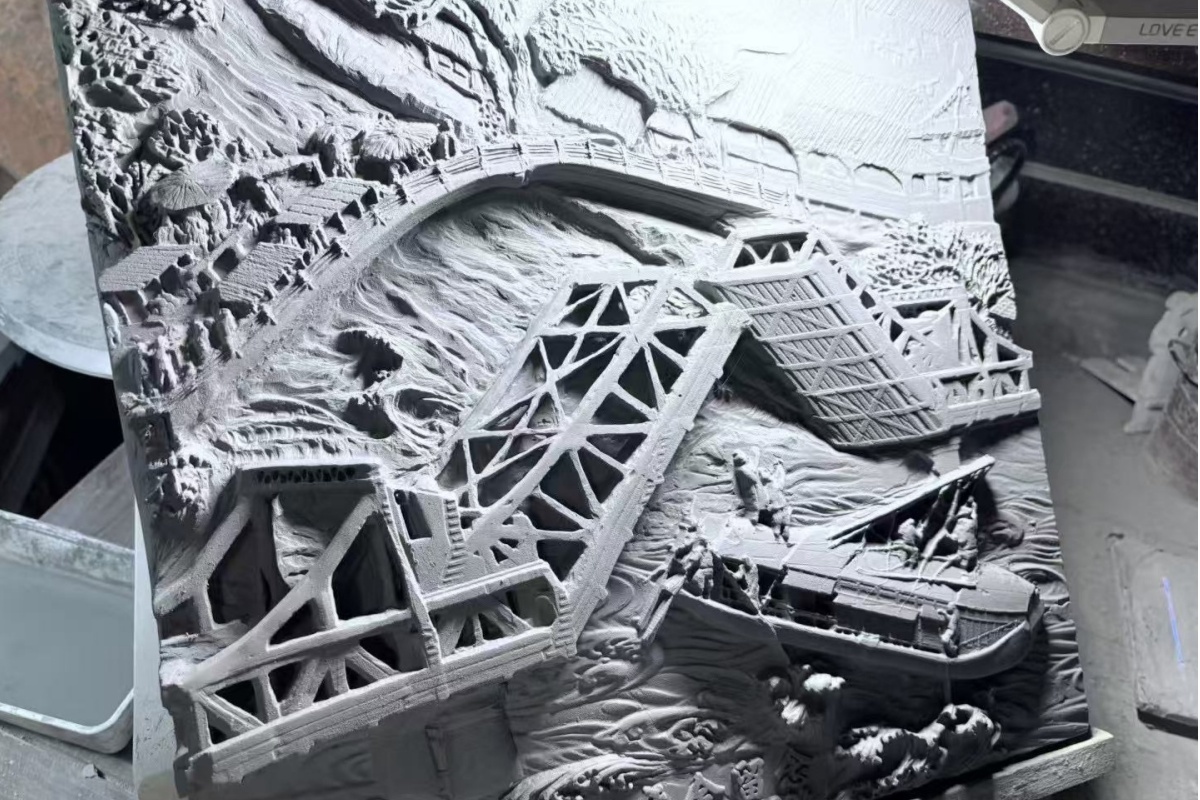

大运河是流动的文化,南北贯通的便利航运带来了众多能工巧匠,也让许多熠熠生辉的非凡技艺在天津诞生,“刻砖刘”就是其中之一。“我们的窑后雕技法就是运河文化的产物,我自己也创作过很多以海河、运河为主题的作品。”刘季赟告诉记者,前不久,她雕刻了一个开桥状态下、全形砖雕镂空的解放桥,虽然挑战重重,但成果令人欣慰,赢得了藏家和观众的高度认可。在她的刻刀之下,海河地标化作砖上艺术,凝固着城市的历史与文化底蕴,成为连接过去与现在的独特纽带。

刘季赟雕刻的解放桥作品(央广网发 受访人供图)

砖雕,是藏在建筑里的文化印记。曾经,北方传统四合院内遍布砖雕艺术,而在建筑不再需要大量手工砖雕的当下,砖雕的传承之路更为曲折。作为青年非遗传承人,刘季赟将砖雕从房檐搬到案头,让砖雕有了活态转化之路。“一方面,我将砖雕艺术化,将砖雕从建筑装饰转型为纯粹的艺术观赏品;另一方面,我将其与生活相结合,将青砖制作成茶盘,同时,砖雕上一些边款铭文都非常好看,我们会将一些有吉祥寓意的纹样制成拓片,开展体验活动,让更多人感受传统文化的独特魅力。”刘季赟说道。

刘季赟向青年学子授课(央广网发 受访人供图)

为了培育新一代传承力量,刘季赟积极投身“产教融合”,与高等院校、职业院校携手构建新型教学模式与系统化课程。“我们研发了气电混动工作台、砖雕材料包和多媒体互动课件,应用于高职院校教学。现在的教学情况超出了我的预期,每个班都能涌现出一两位优秀人才,参与到我们工作室的创作中。如今,我们已与多地高校建立合作,受到大家青睐。”谈及未来传承,刘季赟目光坚定,信心十足,“我坚信,在职业教育的有力推动下,砖雕技艺必将代代相传,重焕生机。”

芦苇荡荡画“门道”

每年金秋时节,天津七里海湿地周边芦苇泛黄,随风摇曳,宛如金色海洋。飞扬的芦苇花丛间,总会映出田宝军的身影。作为七里海芦苇画手工制作代表性传承人,他用“火眼金睛”臻选着适合做画的芦苇。

田宝军展示芦苇画制作技艺(央广网记者 褚夫晴 摄)

“适合做苇画的芦苇需要轻薄且韧性极好,易于裁剪、整理、适合熨烫染色,这种芦苇一般我们叫做‘蔫苇’。”田宝军分享说,七里海的优质芦苇与芦苇画最适配,“七里海的芦苇比较坚韧,象征着一种坚韧不拔的精神,用它制作出来的画栩栩如生。”

“浅水之中潮湿地,婀娜芦苇一丛丛。”七里海是中国四大芦苇产地之一,当地人民自古就用芦苇制作各种生活用具。随着生活水平的提高,人们对艺术的向往和精神的寄托催生了芦苇画这一艺术形式。

以芦苇的叶、杆、花穗为原料,经过剪、烫、贴、润等十几道工序,一幅芦苇画就在田宝军手中诞生了。田宝军表示,芦苇画制作过程中的“绝活”,一是熨烫烙环节,二是“剪毛”环节。

田宝军展示“剪毛”技艺(央广网发 实习记者王婧瑜 摄)

“熨烫时间的长短、力度大小都会影响芦苇画的好坏。像这些栩栩如生的小鸟,都是我们一下一下剪出来的,剪毛时必须要做到心如止水、心无旁骛。”田宝军说,“静”是制作芦苇画的基本功,也是最难的一项,“要想学会这些门道,没有坐冷板凳的功夫可行不通!”

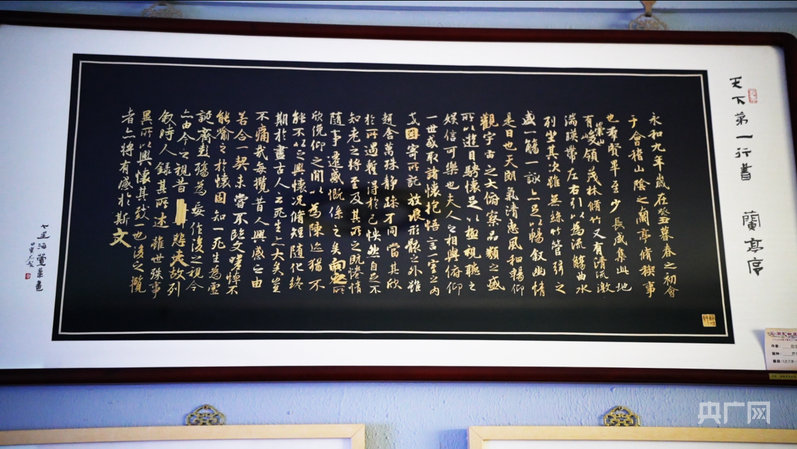

从20年前的懵懂青涩,到如今的游刃有余,田宝军对热爱的芦苇画一直初心未改。在他的工作室里,那幅闪着“金黄”微光的芦苇画作品——《兰亭序》便是见证。

芦苇画作品《兰亭序》(央广网发 实习记者李骏宇 摄)

“这个作品我做了一年半,每次看到它都感觉心里热乎乎的,在感到技艺精进的同时,也感到更要敬畏这项技艺,更好地去传承它。”田宝军表示,传承这项中国传统文化就是传承爱国精神,他也常常勉励自己的学生“三百六十行,行行出状元。要专注于眼前,把一门手艺弄精”。

当下,田宝军正尝试把芦苇与汉简结合,打造独一无二的艺术品,“那是真正的艺术品,可以走出国门、面向世界,让世界更能了解天津宁河,了解中国。”

川流不息的运河,正是一条绵延不止的文化血脉。在祖辈世代生活的河旁,翟俊正不断调整着船模的风帆,等待着今年河开时与孩子一同在水中放船;在清雅古朴的工作室内,刘季赟手持砖料,眉头微颦,寻找着下一件文创作品的艺术灵感;七里海湿地畔的芦苇昂扬挺拔、迎风招展,田宝军正在不远处的家中熨烫着新摘回的苇叶。运河与天津的故事还在延续,未来,运河两岸的“守艺人”,仍将以技为笔墨,以“指尖上的绝活”继续书写文化传承的华美篇章。

总策划:王晔彪

统筹:张强

记者:周思杨 韩雨晨 褚夫晴

实习记者:王婧瑜 李骏宇 王灵鑫

天津市委网信办 央广网天津频道 联合出品

以更开放的姿态为全球发展带来广阔机遇金 轩2026年02月11日06:01 | 来源:人民网-人民日报订阅收..

扫描二维码微信打赏