本报记者 王 浩

《人民日报》(2025年02月13日 第 01 版)

每当看到粮食丰收的新闻,我心里就有个疑问:现在大家生活条件都普遍变好了,主食吃得也比以前少了,咱们中国还需要种这么多粮食吗?

——人民网网友19****5

作为“农口”记者,身边的朋友时不时也会提出类似问题:“少吃主食,能减重降血脂,粮食多点少点,没关系吧?”“饭桌上多是肉蛋奶、果蔬鱼,粮食还有这么重要吗?”……对于这些问题,咱们不妨从3个角度来探讨。

首先,粮食不等于主食。

馒头、米饭、面条等主食是用粮食直接做的,而肉蛋奶则需要粮食转化。比如家禽、家畜吃的饲料里有玉米、豆粕等,据测算,1斤肉需要约2.5斤原粮转化。可见,从一日三餐到日常零食,几乎都离不开粮食。

再看看我们的“饭量”。十几亿人口要吃饭,这是我国最大的国情。全国人民平均一天要消耗70万吨粮、23万吨肉、9.8万吨油以及192万吨蔬菜。如果真缺粮了,谁来帮我们,谁又能帮得了我们?

况且,如今生活条件好了,大家不仅要“吃得饱”更要“吃得好”,消费结构优化趋势更加明显,粮食需求还会“压力山大”。

中央农村工作会议部署2025年“三农”工作,排在第一位的就是持续增强粮食等重要农产品供给保障能力,释放的就是把粮食安全作为头等大事来抓的鲜明信号。

其次,“当年丰收”不等于“年年丰收”。

有朋友开玩笑,新闻上总说粮食丰收,都有“审美疲劳”了,肯定够吃。的确,2024年我国粮食总产量突破1.4万亿斤,意味着人均粮食占有量超500公斤,高于国际公认的400公斤粮食安全线标准。

但真的“高枕无忧”了吗?粮食丰收,“天帮忙”“人努力”缺一不可。旱涝灾害仍是粮食生产的最大风险。从面上看,2024年农业灾情相比前些年较轻,但一些地方遇到“龙舟水”“暴力梅”,农民和一线干部付出了很多努力。天气变化不确定性很大,这就决定了粮食生产不能放松。

居安思危,什么时候都不能轻言粮食过关了。咱们用数据说话,1996年、1998年和1999年全国粮食产量分别三次达到1万亿斤,但中途经历了波折,付出了很多努力,2007年才再次回到1万亿斤。“滑坡容易、爬坡难”,“始终绷紧粮食安全这根弦”准没错。

中央经济工作会议提出,“抓好粮食和重要农产品稳产保供”。看看我们手里的“牌”:全国耕地面积实现连续三年净增加,2024年137个小麦新品种通过国家审定,300马力无级变速拖拉机量产应用,这些都转化为了实实在在的粮食生产力,我们有信心夺丰收。

第三,粮食问题不仅仅是粮食的问题。

从经济“大盘”看,粮价是百价之基,粮价以及受其影响的食品价格牵连着居民消费价格指数涨跌。居民消费价格关系经济大势,更关系千家万户的“小日子”,中国经济大船驶得稳,可少不了“三农”这块“压舱石”。

从国家安全看,我们不能忘记,一旦有了不稳定性、不确定性因素,许多国家和地区立即捂紧“粮袋子”,把粮食当成博弈工具。粮食多一点少一点是战术问题,粮食安全却是战略问题,多了的压力和少了的压力不可同日而语。

手中有粮,心中不慌。粮食,平时不显山露水,一旦风吹草动,就牵动人心。再看看我们的餐桌,粮食安全是“国之大者”,是不是更具象化了?粮食丰收,咱得一茬接着一茬干。

2025-02-13 15:46:50央视网

0:39/5:04自动播放

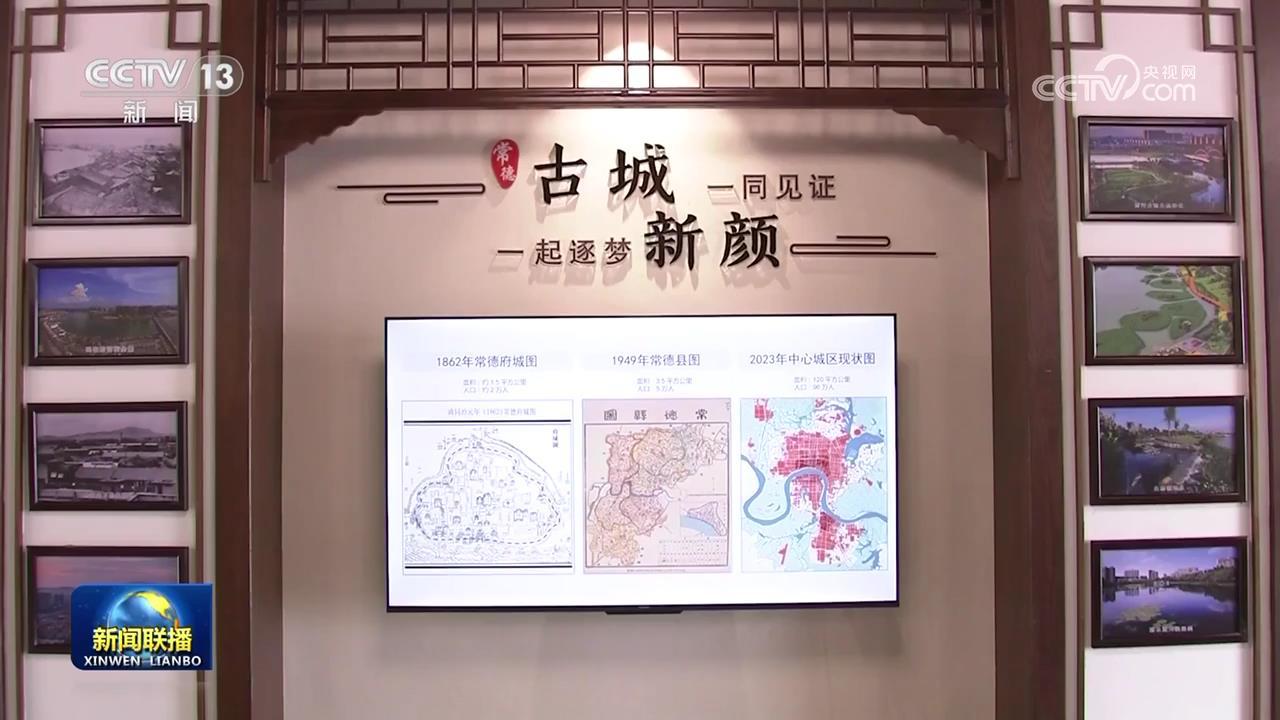

央视网消息(新闻联播):习近平总书记指出,保护好传统街区,保护好古建筑,保护好文物,就是保存了城市的历史和文脉。这个春节,申遗成功后的首个中国年,各地经过修缮改造的历史文化空间、丰富多元的文化消费体验,让历史文化与城乡建设融合发展的新图景,在新时代的神州大地徐徐绘就。

超过5.8亿人次,这个春节去国家级历史文化名城过大年的人数量在激增。13600多场,8天假期,各地城市公园的非遗和民俗活动是轮番上演。228%,一个出行平台的旅行数据当中,“古城酒店”的搜索量同比在成倍增长。这个春节,“博物馆里过大年”“传统村落过大年”成为新年俗,当历史文化完美融合城乡建设酝酿出的是更足的年味。

一个城市的历史遗迹、文化古迹、人文底蕴,是城市生命的一部分。党的十八大以来,习近平总书记多次考察调研全国各地的古城老宅和传统街区,就历史文脉的保护与传承作出重要指示。漫步天津古文化街,指出“要保护和利用好历史文化街区”;走进湖南常德河街详细了解老城街道修复利用、城市规划等情况;深入重庆的老小区,强调“既要保留历史记忆和特色风貌,又要解决居民关切的实际问题”;在安徽,强调加强传统村落、传统建筑保护传承利用。党的二十届三中全会则在要求“建立可持续的城市更新模式和政策法规”的同时,明确指出要“建立文化遗产保护督察制度”。

为了让历史文化保护融入城市更新,各项改革举措正在加快落地。随着《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》印发,14个省份颁布了历史文化名城保护省级法规,110个国家历史文化名城制定出台了保护类法规规章。在构建系统推进保护传承工作格局的同时,保护的覆盖面也不断扩大,143个国家历史文化名城、799个中国历史文化名镇名村、1289片历史文化街区、8155个中国传统村落、6.81万处历史建筑被确定并加以保护起来。

与此同时,以用促保的步伐也在加快。2024年,全国共实施城市更新项目6万余个,活化利用了一大批历史文化街区和历史建筑。目前,中央预算内投资共支持26个项目开展历史文化名城和街区保护提升,同时在8省8市开展了历史建筑保护利用试点,通过活化利用赋能城市发展。在苏州,当地推出“古城保护更新伙伴计划”,帮助古建老宅引入新的产业业态和城市功能。今年,十全街更新改造后迎来首个春节,一下就成了当地文旅消费的新地标。

今年,随着城市更新行动的加快推进,历史文化遗产保护法以及相关条例正在加紧制修订,全国城乡历史文化保护传承体系规划纲要也将尽快出台。

2025-02-13 15:45:08央视网

0:25/6:30自动播放

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央始终关心关怀着中关村的发展。2013年9月30日,中共中央政治局集体学习走出中南海,把“课堂”搬到了中关村。2019年、2021年、2023年,习近平总书记三次向中关村论坛致贺。

历经多年发展,中关村已汇聚1.7万家国家高新技术企业、400余家上市公司,成为中国创新发展的一面旗帜。

从“中国硅谷”到“世界中关村”,中关村的每一步成长,都是北京对科技创新不懈追求的真实写照;中关村的蝶变,不仅是北京建设国际科技创新中心的缩影,也映射了中国奋力实现高水平科技自立自强的历程。中央广播电视总台央视网重磅推出《首善答卷|从“中国硅谷”到“世界中关村”》,看中关村作为我国科技创新、新质生产力的先行实践者和未来引领者,如何助力北京成为国际科技创新中心。

总监制|过彤 骆红秉

监制|魏驱虎 唐晓艳

总制片人|兰军

制片人|时晨

导演 撰稿|戴天禹

执行导演|王瑞

校对|梁雅琴

指导|北京市委网信办

出品|中央广播电视总台央视网 中国互联网发展基金会

拍摄支持|北京市科委中关村管委会 北京航空航天大学 北京煜鼎增材制造研究院

—本片由中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持—

2025-02-13 09:29:25新华社

元宵节也称“上元节”

俗称“灯节”

时间为每年农历正月十五

是农历新年的第一个月圆之夜

自古以来就有放灯和观灯的习俗

人们放灯、观灯、赏灯、猜灯谜

俗称“闹花灯”

热闹欢腾、祥和喜庆的气氛

表达了人们纳吉迎祥、祈祝丰年的心愿

1979年元宵节,人们在福建泉州观赏各式花灯。新华社发(黄必贤 摄)

1981年,上海举办了为期一个月的元宵“灯花展览”,人们观赏各式花灯。新华社记者 徐义根 摄

1998年元宵节前,市民在福州市南后街买花灯。新华社记者 李开远 摄

2000年元宵节前,人们在江苏南京夫子庙广场买花灯。 新华社记者 徐澎 摄

2004年2月1日,兰州市隍庙内白雪掩映下的红灯笼更显喜气。新华社记者 韩传号 摄

2008年2月20日,两名小朋友在呼和浩特市五塔寺花灯走廊里面玩耍。 新华社记者 任军川 摄

2011年2月16日,游客在一组彩灯前赏灯。元宵节前夕,河南省郑州市人民公园内的大型迎春灯会吸引众多市民前来参观。新华社记者 朱祥 摄

2016年2月22日,游客在武汉园博园观赏彩灯。新华社记者 程敏 摄

2021年2月26日,在安徽省黄山市歙县溪头镇汪满田村,游客和村民嬉鱼灯,闹元宵。新华社记者 韩旭 摄

2023年2月5日,市民在湖北省博物馆的“钟鸣楚天元宵夜”灯会游园活动上观赏彩灯。新华社记者 肖艺九 摄

除了赏灯外

北方的元宵、南方的汤圆

也是元宵节的“标配”

不论是“滚”出来的元宵

还是“包”出来的汤圆

形状都是圆的

寓意团团圆圆、圆圆满满

寄托了人们的美好愿望

1986年2月23日,北京市民在街头购买元宵。新华社记者 薛铁军 摄

2011年2月11日,宁夏银川某大型超市的工作人员在摆放元宵。新华社记者 彭昭之 摄

2018年3月1日,市民在西安市回民街一家店铺外排队购买元宵。新华社发 张博文 摄

2019年2月19日,在新疆乌鲁木齐大巴扎步行街,市民和游客品尝元宵。新华社记者 王菲 摄

2013年2月24日,在广西桂林阳朔西街,几名外国游客品尝汤圆。新华社记者 陆波岸 摄

2021年2月24日,在江苏省扬州市杉湾花园社区,小朋友动手包汤圆。新华社发(孟德龙 摄)

春节

始于腊月初八止于正月十五

元宵节过后

人们将从“年盹”中醒来

工作和学习也要进入正轨

年年庆新春

岁岁闹元宵

在农历新年首个月圆之夜

让我们尽情地“闹”一回

为新的一年注入

更多的生机、希望和活力

2025年2月11日,江苏省盱眙县举行元宵节民俗汇演活动。这是展演队伍在道路上巡游。新华社记者 季春鹏 摄

制作:郝建伟

2025-02-13 13:46:44人民日报

2月12日,黑龙江省级非遗代表性传承人施丽华向小朋友展示剪纸技艺。

本报记者 张武军摄

2月12日,亚布力山地媒体中心的舞狮表演。

本报记者 王 亮摄

运动员——

“中国的传统节日很独特,我很喜欢!”

本报记者 张武军

“刚出锅的元宵,热乎的,尝尝呗?有黑芝麻和蔓越莓口味!”“逐梦亚冬会·欢乐中国年”年俗体验活动现场,元宵摊位工作人员李大姐盛起一碗热腾腾的元宵,邀请大家品尝。

红彤彤的灯笼、高悬的灯谜字条、手工泥塑的亚冬会吉祥物“滨滨”“妮妮”……亚冬会和申遗成功后的首个春节美美与共。

非遗文化展示区,来自河南的吴豫琳小朋友两手托腮,认真观看黑龙江省级非遗代表性传承人施丽华制作剪纸。“今年是蛇年,我就剪一条小蛇送给你吧!”施丽华笑着对吴豫琳说。剪刀开合,彩纸在施丽华手中快速翻转,一条栩栩如生的“小蛇”很快出现在眼前。“谢谢奶奶,祝您元宵节快乐!”吴豫琳接过剪纸,甜甜地回应。

亚冬会哈尔滨赛区运动员村,同样热闹非凡。赛事期间,每天都有不重样的非物质文化遗产展示活动,吸引各代表团成员参观体验。金漆镶嵌工艺、麦秆剪贴、青牛葫芦制作技艺……展台前总是围满了人。

在掇绣展台,卡塔尔队冰壶运动员阿尔达娜兴致勃勃地参与体验。“慢慢来,针要扎到底,不要离开布面……”在志愿者的帮助下,阿尔达娜绣出了一朵漂亮的梅花。“这次亚冬会是我第一次来中国,中国的传统节日很独特,我很喜欢!我要把这块亲手制作的绣片带回家珍藏。”阿尔达娜说。

“我们以亚冬会为契机,以具有东北特色的非遗技艺为载体,让人们在互动体验中感受年味,收藏美好。”本届亚冬会年俗活动负责人卢越说。

志愿者——

“这是难忘的‘亚冬记忆’”

本报记者 孙龙飞

元宵佳节,本届亚冬会亚布力山地媒体中心灯笼摇曳,喜气洋洋。“节日快乐,记得吃元宵!”媒体中心运营团队综合事务主任赵朋成挂上中国结,不时向遇到的人问好。

写福字、制福卡、做花灯、猜灯谜等活动人气满满,舞龙舞狮表演更是增添了喜庆氛围。“我们既想让中国记者感受家的温暖,也希望其他国家和地区的记者了解中国春节。”赵朋成说。

亚布力山地媒体中心像一个“新闻集市”,本届亚冬会雪上项目的“新闻大餐”大部分在这里制成,传播海内外。不少工作人员和志愿者从1月初就进驻媒体中心。

严肃紧张的工作之余,怎样让大家过好这个年,是赵朋成关心的问题。他发动年轻人集思广益,来自黑龙江大学的志愿者李明潼和小伙伴们共同策划组织,一场别开生面的晚会在龙年腊月二十三上演。独唱、舞蹈、流行歌曲串烧……各个工作组轮流表演。来自各地的志愿者,用家乡话为彼此送上祝福,度过了一个特殊的春节。“这是难忘的‘亚冬记忆’。”李明潼说,“今年虽然没回家过年,但我们在这里找到了更多‘家人’。”

舒适的工作空间、高速稳定的网络、丰富的赛事信息……亚布力山地媒体中心为中外记者全身心投入报道工作提供了保障。这背后,是百余名志愿者的日夜付出、倾情奉献。

“我们将全力以赴,为本届亚冬会圆满、成功、精彩举办贡献自己的力量!”亚冬会执委会新闻宣传与媒体运行部副部长林辉说。

市民游客——

“亚冬会让‘尔滨’的春节更热闹了”

本报记者 方 圆

这个春节,游客关春晓和闺蜜专程从广东广州来到哈尔滨。第一次打卡“尔滨”,刚出机场,零下20摄氏度的寒风便扑面而来,两人不禁打了个寒颤。

寒冷并未阻挡热情,她们直奔冰雪大世界。园区内,冰雕雪雕在阳光下熠熠生辉,仿佛进入童话世界。“太震撼了!”关春晓兴奋地掏出手机,拍个不停。两人还尝试了哈尔滨的特色美食马迭尔冰棍,“大冷天吃冰棍,这感觉太爽了!”

提前在官方票务小程序上预约购买了门票,第二天一早,她们便前往亚冬会短道速滑比赛现场。“现场看比赛跟在屏幕前看就是不一样,氛围感拉满!太刺激了!我俩刚进来时‘冷得发抖’,现在激动得‘热血沸腾’。”关春晓说。

高明是土生土长的哈尔滨人,今年春节,他和家人看了不少亚冬会比赛。“往年春节,我都会带孩子出去旅游,今年亚冬会在家门口举办,怎么能错过呢?”高明说,他的儿子非常喜欢冰雪项目,全家还到现场观赛。“亚冬会让‘尔滨’的春节更热闹了,也让我们感受到了冰雪运动的魅力。”高明感慨。

哈尔滨街头,亚冬会特许商品零售店内挤满了消费者。亚冬会吉祥物“滨滨”“妮妮”举着红色灯笼造型的冰箱贴颇受欢迎,店员热情介绍:“这款冰箱贴融合了亚冬会和春节元素,用手机扫描还有增强现实景观展示,卖得特别好!刚有两个外国游客买了好几个,说要回去送给家人朋友。”

本期统筹:王 博

《 人民日报 》( 2025年02月13日 13 版)

以更开放的姿态为全球发展带来广阔机遇金 轩2026年02月11日06:01 | 来源:人民网-人民日报订阅收..

扫描二维码微信打赏