2025-04-18 16:03:00新华社

【学习进行时】应柬埔寨国王西哈莫尼邀请,国家主席习近平将对柬埔寨进行国事访问。新华社《学习进行时》推出文章,一起重温习近平主席推动中柬友谊的故事。

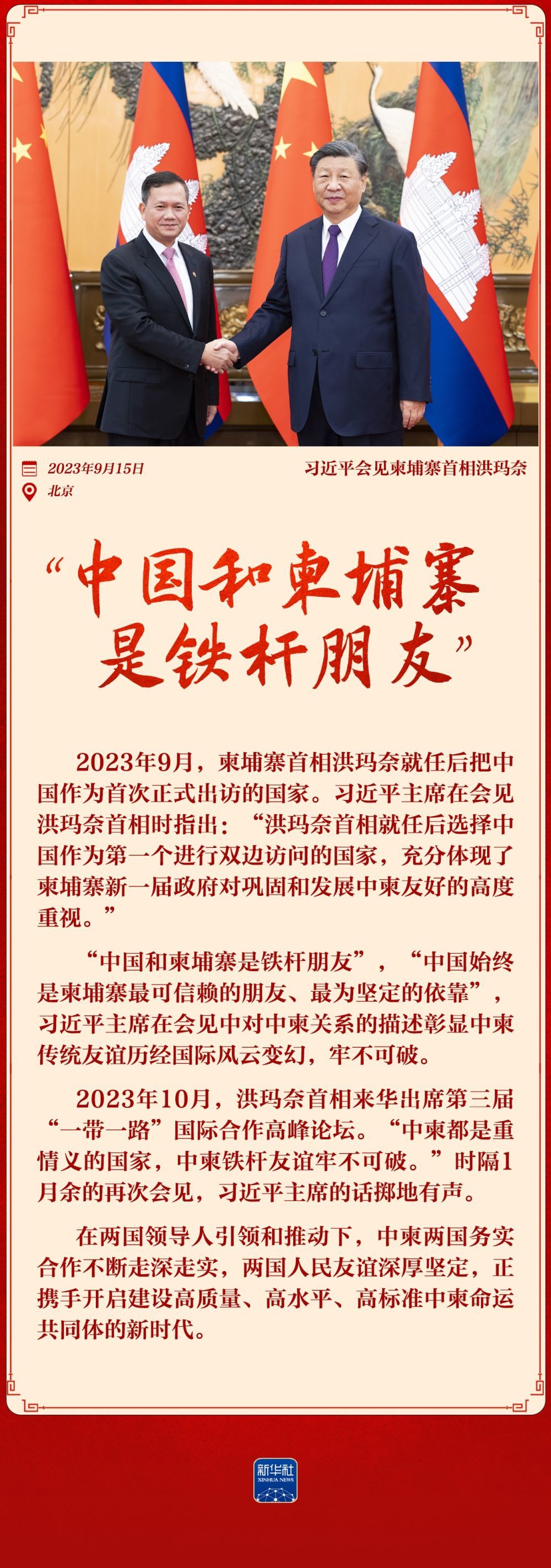

中国同柬埔寨的友谊源远流长、历久弥新。习近平主席曾表示,两国相互尊重、相互信任、相互支持、相互成就,树立了大小国家平等相待、互利双赢的典范。“中柬都是重情义的国家,中柬铁杆友谊牢不可破。”

习近平主席在对中柬关系的重要论述中引用了一些谚语。这些谚语背后,是一段段关于双方友谊的故事。

“信任如树”

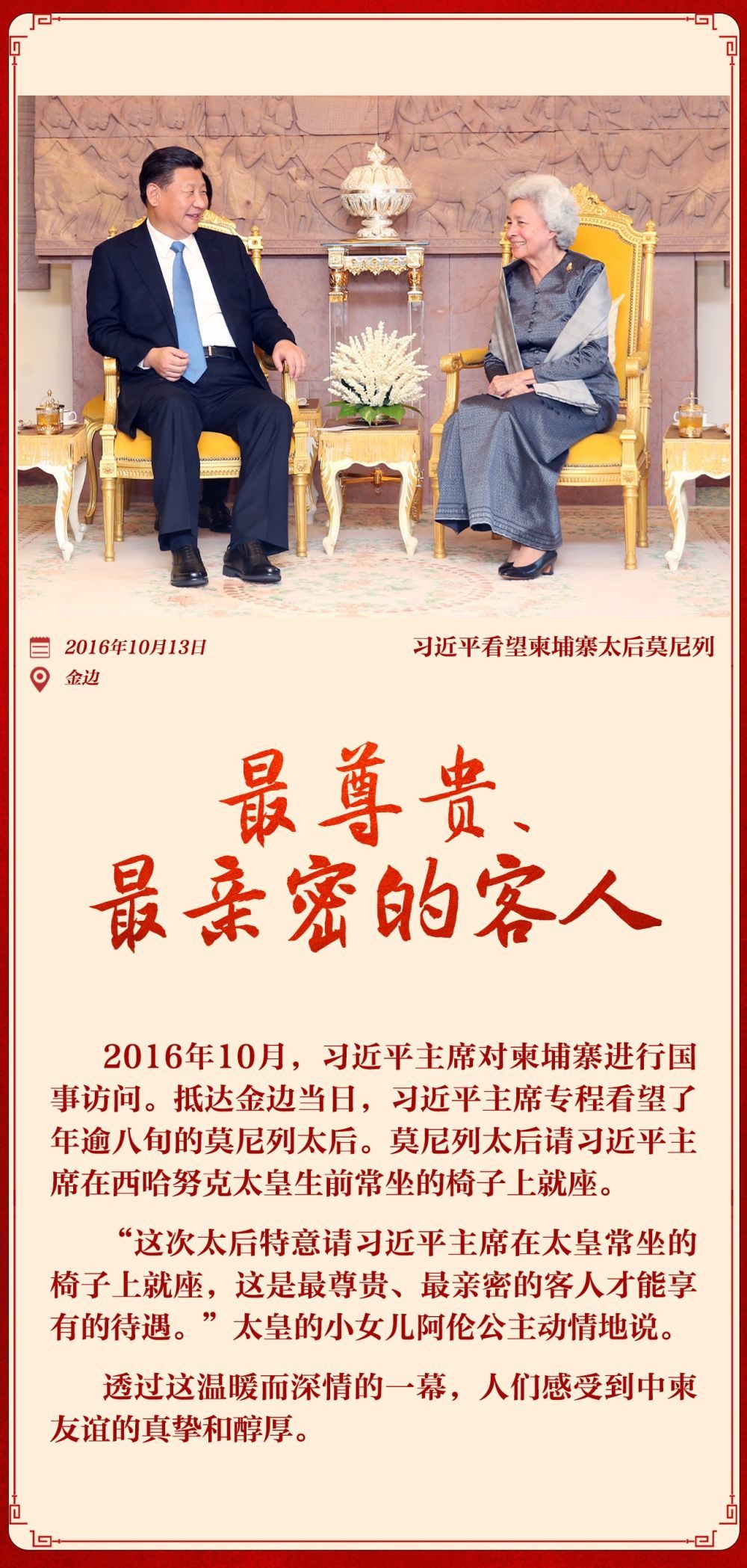

在2016年10月对柬埔寨进行国事访问前夕,习近平主席在柬埔寨媒体上发表的署名文章中提到了一句柬埔寨谚语:信任如树。他在文章中表示,中柬传统友谊历经岁月洗礼和国际风云变幻考验,始终根深叶茂。

柬埔寨太皇西哈努克曾经说过,柬中之间长期牢固的友谊,像一朵永不凋谢的鲜花,永远开放在晴朗的天空下。

无论是根深叶茂的大树,还是永不凋谢的鲜花,都说明了中柬深厚友谊历久弥新,地久天长。

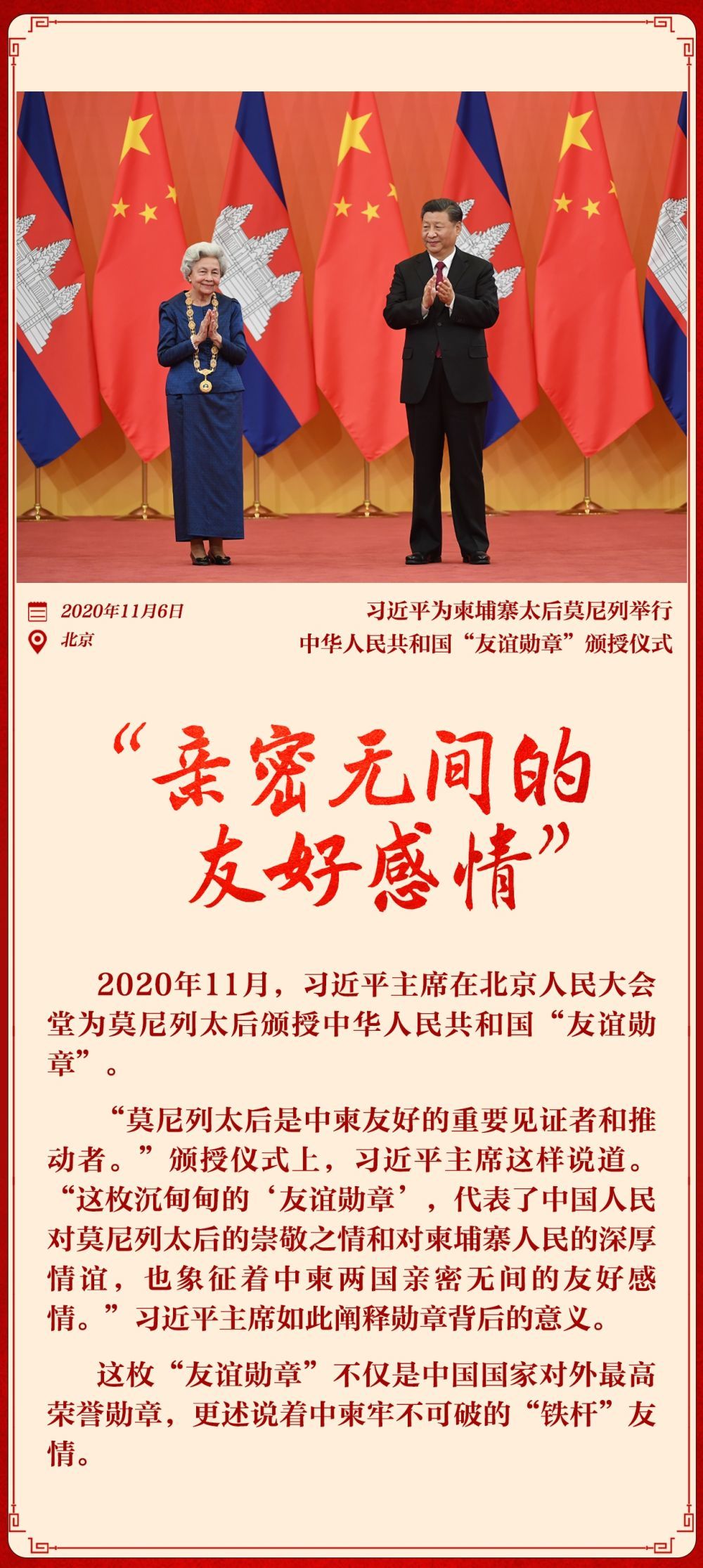

这份深厚的友谊,凝结在一枚沉甸甸的勋章里。

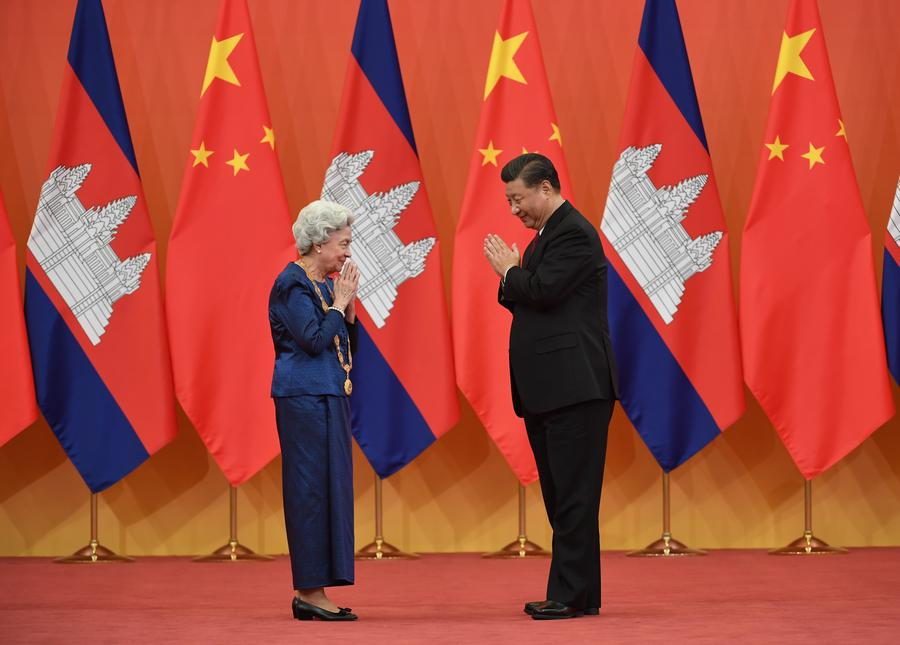

2020年11月,习近平主席在人民大会堂向莫尼列太后颁授中华人民共和国“友谊勋章”。莫尼列太后是中柬友好的重要见证者和推动者。习近平主席强调,这枚沉甸甸的“友谊勋章”,代表了中国人民对莫尼列太后的崇敬之情和对柬埔寨人民的深厚情谊,也象征着中柬两国亲密无间的友好感情。

2020年11月6日,国家主席习近平在北京人民大会堂为柬埔寨太后莫尼列举行中华人民共和国“友谊勋章”颁授仪式。新华社记者 张领 摄

这份深厚的友谊,体现在两国领导人“像走亲戚一样常来常往”。

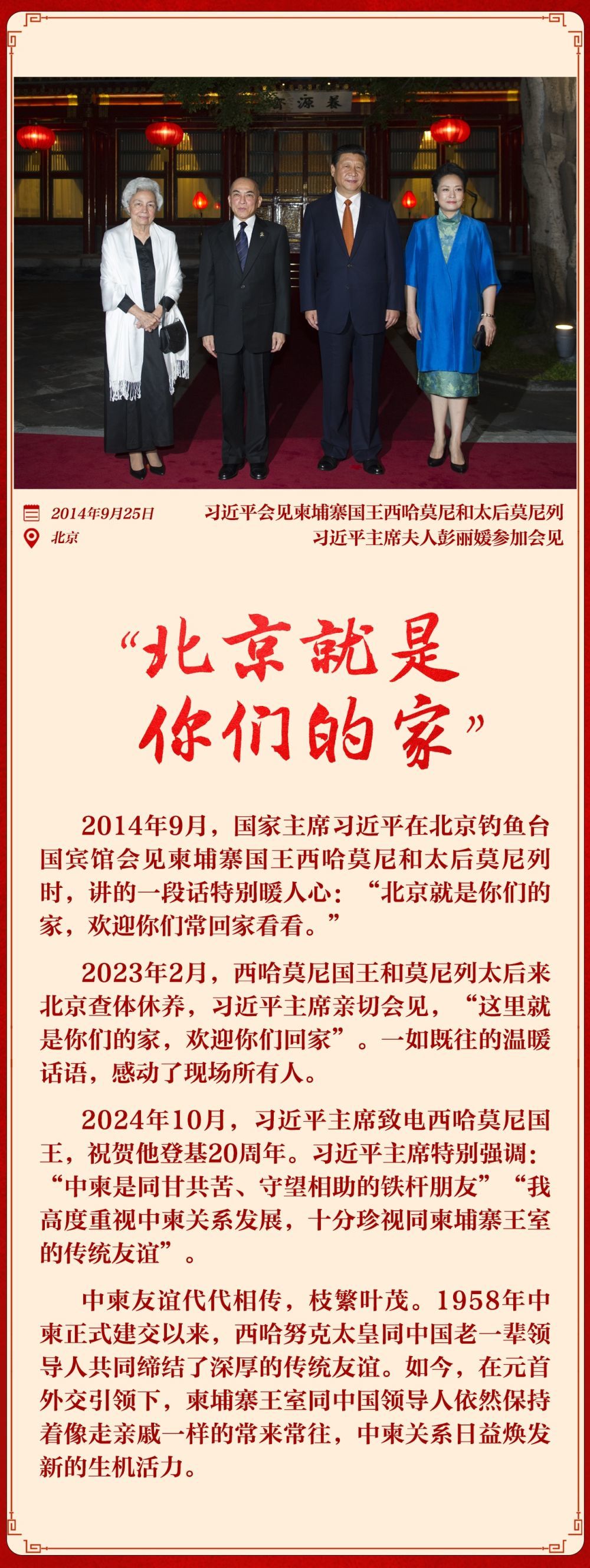

2014年9月,习近平主席在北京钓鱼台国宾馆会见西哈莫尼国王和莫尼列太后时说:“北京就是你们的家,欢迎你们常回家看看。”

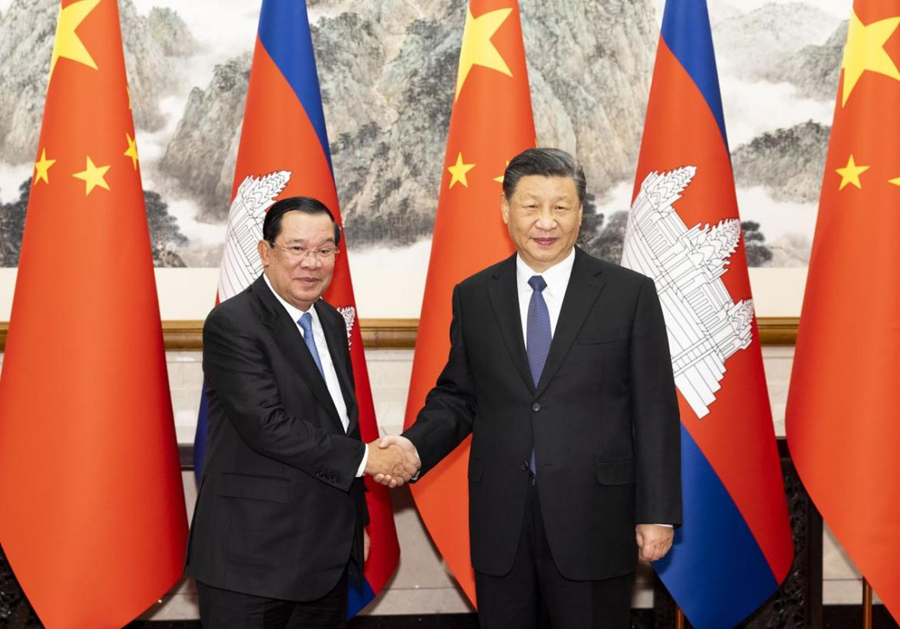

多年来,习近平主席同柬领导人洪森也多次举行会晤。2024年12月,习近平主席同柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森会谈时表示,中柬铁杆友谊成色十足,完全符合两国人民共同利益。

习近平主席指出,当前,国际形势变乱交织,全球性挑战层出不穷,考验着各国的应对和选择。中柬两国都致力于做世界的和平力量、发展力量、进步力量。他说,中方愿同柬方坚定道不改、志不变的决心,增强底线思维,加强协作和配合,共同应对各种风险。

60多年来,中柬友谊代代相传,枝繁叶茂。如今,在元首外交引领下,中柬关系日益焕发新的生机活力。

“患难见真情”

2020年2月5日,时任柬埔寨首相洪森到访中国。洪森说,我临时决定在此特殊时候来华,就是为了“展示柬埔寨政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的大力支持”。

“患难见真情。”在人民大会堂会见洪森时,习近平主席动情地讲了这样一句话。

习近平主席2016年在柬埔寨媒体上发表的署名文章中说,中国人常说,“患难见真情”。柬埔寨谚语说,“只有在患难中,才能识别谁是真朋友,谁是假朋友”。中国人民和柬埔寨人民重情守诺、坦诚相待,中柬友好已经深深扎根于两国人民心中。

近年来,柬埔寨和中国的合作日益走深走实:柬埔寨近三分之二的能源来自中国投资的电力项目;特本克蒙中柬友谊医院、考斯玛中柬友谊医院大楼等促进了柬健康和卫生事业发展;中国援建的国家体育场助力柬埔寨2023年成功举办了第32届东南亚运动会……

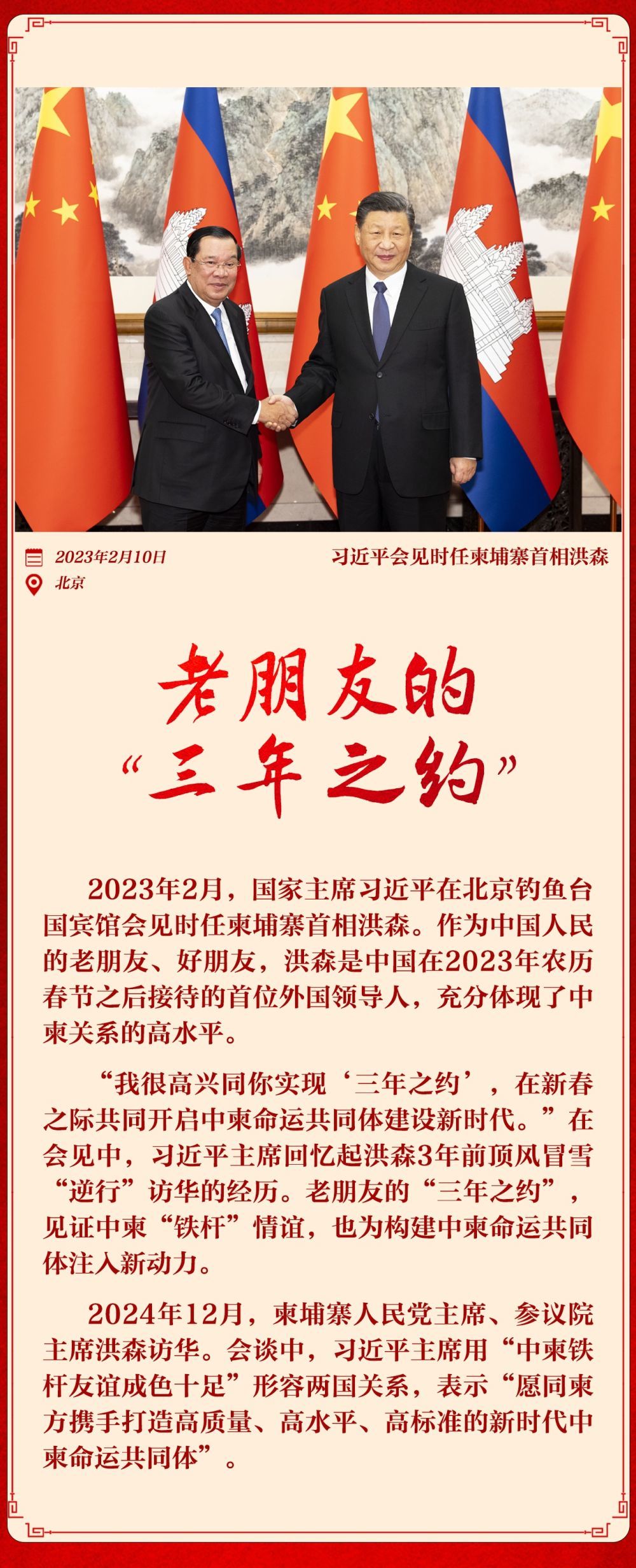

三年后,也就是2023年的2月10日,习近平主席在钓鱼台国宾馆会见来访的时任柬埔寨首相洪森。在会见中,习近平主席又回忆起洪森三年前的访华经历。“我很高兴同你实现‘三年之约’,在新春之际共同开启中柬命运共同体建设新时代。”

2023年2月10日,国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见时任柬埔寨首相洪森。新华社记者 黄敬文 摄

老朋友的“三年之约”,见证中柬“铁杆”情谊,也为构建中柬命运共同体注入新动力。

习近平主席指出,中方愿同柬方“携手构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体”。这一定位,为中柬关系发展标注新高度,也传递出两国人民对中柬友好合作的新期待。

2024年,中柬双边贸易额达151亿美元,同比增长23.8%。中国也连续多年是柬埔寨最大外资来源国和最大贸易伙伴,过去十年,双边贸易额增长近四倍。

“路遥知马力,日久见人心”

2014年11月,习近平主席在人民大会堂会见时任柬埔寨首相洪森时说,路遥知马力,日久见人心。中柬两国坚持做知心朋友和可靠伙伴,风雨同行,携手合作。这种传统友谊弥足珍贵,我们要坚定不移予以坚持和发展,使中柬关系不断向前发展,结成守望相助的命运共同体。

回首过往,柬埔寨百废待兴时,中国全力支持和帮助柬埔寨国家建设:承建柬第一家水泥厂、第一座火电站、最大规模的水电站,援建柬第一条全线四车道国道……

新的历史时期,两国友好事业继续延续和发展。

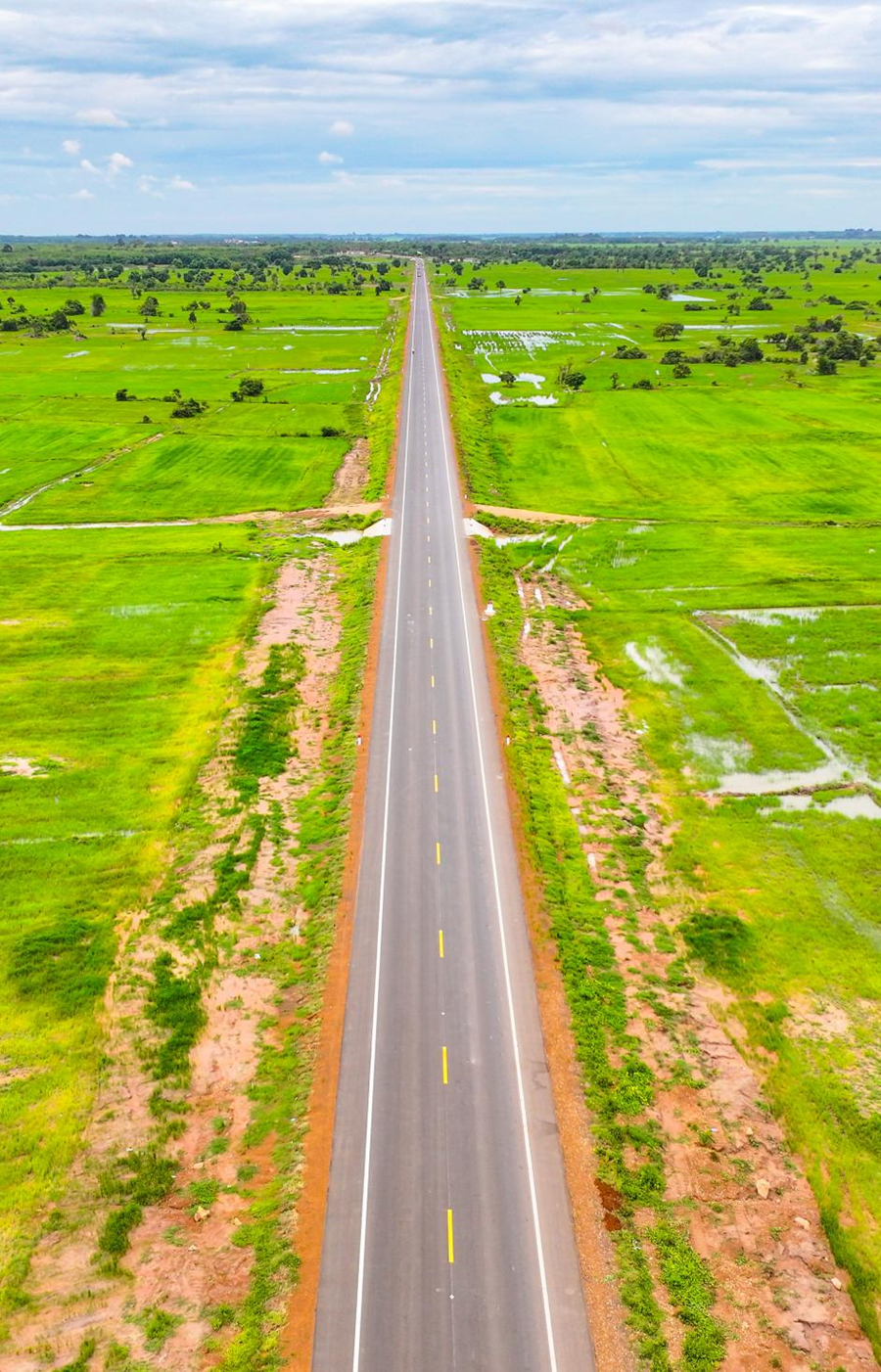

柬埔寨谚语说:“有路就有希望。”金港高速是柬埔寨的第一条高速公路,也是中柬共建“一带一路”标志性项目。

金港高速是柬埔寨第一条高速公路,是中柬共建“一带一路”的标志性工程。这是2024年9月25日在柬埔寨磅士卑省拍摄的金港高速(无人机照片)。新华社发(柬埔寨金港高速公路有限公司供图)

2022年,它在中国建设者的帮助下穿越田野山丘,连接起柬埔寨多个经济特区和众多潜力巨大的旅游胜地,成为许许多多柬埔寨人“出行的最好选择”。当年西哈努克向美国求而不得的快速通道,60多年后通过与中国的合作终于变为现实。

位于中南半岛的柬埔寨曾是古代海上丝绸之路的重要一站,也是最早加入“一带一路”合作的国家之一。

2014年5月,习近平主席会见洪森时表示,“将继续为柬埔寨经济社会发展提供力所能及的帮助”“结合丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设,带动基础设施互联互通”。

这是2024年7月14日在柬埔寨特本克蒙省拍摄的71C号国家公路(无人机照片)。新华社发(尼多拉摄)

如今,共建“一带一路”在柬重点项目成果越来越丰硕:西哈努克港经济特区已吸引200多家国际企业和机构入驻,创造了3.2万个就业岗位;暹粒吴哥国际机场助力旅游业快速增长,截至去年底已开通至8个国家的17条航线;柬埔寨第二条高速公路——由中国企业投资建设的金巴高速公路已开工建设;中企承建的柬埔寨71C号国家公路刚刚举行通车启用仪式……

一条条四通八达的道路,一座座跨越天堑的桥梁,不仅便利了柬埔寨民众的生活,也为其发展注入强劲动力。

2024年5月,柬埔寨首相洪玛奈宣布,柬王国政府将把首都金边一条道路命名为“习近平大道”,以感谢习近平主席对柬埔寨发展做出的历史性贡献。

在当天举行的道路命名仪式上,洪玛奈指出,在习近平主席和柬方领导人关心和推动下,柬中关系进入历史最好时期。

策划:储学军

统筹:车玉明 李志晖

执行:万方 王子晖 翁伟庆

主笔:潘子荻 赵刚

参与报道:吴长伟

新华网制作

新华社第一工作室出品

2025-04-18 16:04:33新华社

策划:黄庆华 周年钧

统筹:吴长伟 唐颢宸 恩浩

设计:赵丹阳

2025-04-18 16:06:26中国新闻网

2025-04-18 16:07:25新华社

新华社北京4月17日电 题:让中马友谊之船驶向新的“黄金50年”

辛识平

“中马友好顺应历史潮流,未来可期。”在马来西亚总理安瓦尔举行的欢迎宴会上,习近平主席鉴往知来,道出对中马友谊光明前景的信心与期许。

时隔12年,习近平主席再次对马来西亚进行国事访问,意义重大。双方发表联合声明,宣布构建高水平战略性中马命运共同体。两国领导人共同见证中马双方交换30多份双边合作文本,涵盖三大全球倡议合作、“儒伊文明对话”、数字经济、服务贸易、“两国双园”升级发展等多个领域,为中马友谊之船携手开启崭新航程打下坚实基础。

中马是隔海相望的友好邻邦,从中国唐代义净法师首次用文字记载下古吉打王国历史、到明代航海家郑和5次到访马六甲,再到马来西亚南侨机工帮助打通滇缅公路生命线……“切水不断”的世代情谊在岁月的打磨中愈发深入人心。建交半个多世纪以来,两国坚持相互尊重、平等相待、合作共赢,树立了国与国关系的典范。在两国领导人战略引领下,中马关系船正舵稳,正在驶向新的“黄金50年”。

厚载务实合作的压舱石,夯实中马共谋发展的底座。“榴莲航班”往返穿梭,“两国双园”花开并蒂,东海岸铁路项目顺利推进……一个个鲜活场景,映照出中马经贸合作的勃勃生机。中国连续16年成为马来西亚第一大贸易伙伴。两国数字经济、绿色发展、产业投资、交通基础设施建设等领域合作潜力持续释放,双方推进高质量共建“一带一路”的蓝图正在成为实景。中马合作的时代内涵不断丰富、提质升级,为两国乃至地区发展创造了更多新机遇。

划好人文交流的船桨,激荡更多文明互鉴的浪花。免签政策促成“说走就走”的旅行,一些马来西亚流行歌手在中国深受喜爱,《哪吒之魔童闹海》成为马来西亚最卖座的中文电影之一……近期马方民调结果显示,马来西亚主流民意看好中国发展,期待马中关系不断向前发展。这种根植于民心的力量,为两国关系持续发展注入不竭动力。

扬起多边协作的风帆,鼓舞破浪前行的勇气。中马两国同为亚太重要发展中国家、新兴市场经济体、全球南方成员,在维护国际公平正义、推动开放包容发展等方面拥有相近立场。面对当前世界复杂多变的局势,中马同地区国家团结一致,共同抵御地缘政治和阵营对抗暗流,将冲破单边主义和保护主义逆流,守护好亚洲家园的美好发展前景。

面向未来,习近平主席就建设高水平战略性中马命运共同体提出“坚持战略自主,开展高水平战略协作”“凝聚发展合力,打造高质量发展合作标杆”“传承世代友好,深化文明交流互鉴”三点意见,旨在为推动中马各领域合作走深走实指引方向,让合作为两国人民创造更多福祉,为地区繁荣稳定作出更大贡献。

千川汇海阔,风好正扬帆。站在新的历史起点,中马双方共同努力,必将让这艘从历史长河中驶来的友谊之船再添动力、行稳致远,驶向更加美好的未来。

2025-04-18 16:08:27新华社

新华社吉隆坡4月16日电 题:安危与共、荣辱与共、患难与共——习近平主席署名文章为高水平战略性中马命运共同体建设提供明确指引

新华社记者陈冬书 王嘉伟 毛鹏飞

4月15日,在赴吉隆坡对马来西亚进行国事访问之际,国家主席习近平在马来西亚《星洲日报》《星报》《阳光日报》发表题为《让中马友谊之船驶向更加美好的未来》的署名文章。

马来西亚各界人士在接受新华社记者采访时表示,习近平主席在署名文章中围绕战略引领、务实合作、人文交流、多边协作等方面展开论述,深刻指出中马是安危与共、荣辱与共、患难与共的命运共同体。他们深刻认同习近平主席的重要主张,愿与中方一道推动两国友谊之船行稳致远,共同开辟发展、壮大、繁荣的美好前景。

友好情谊“切水不断”

“刊登习近平主席署名文章,对我们来说是莫大殊荣。”《星洲日报》总编辑陈汉光说,习近平主席回顾马中世代情谊,指出两国务实合作成果丰硕,期许双方团结合作共应挑战,“全文大气磅礴,内涵深刻,让人读后有所思、有所悟”。

中国唐代义净法师首次用文字记载下古吉打王国历史、明代航海家郑和5次到访马六甲、马来西亚南侨机工帮助打通滇缅公路生命线……习近平主席在署名文章中强调,中马“‘切水不断’的世代情谊随着历史演进愈益深厚”。“习近平主席用马来西亚谚语‘切水不断’形容两国世代情谊,非常贴切。”马来西亚前交通部长廖中莱说,中国始终秉持亲诚惠容周边外交理念,与马来西亚平等交往,这是马中关系能够长足发展、成为地区内国家关系典范的重要原因。

“有福同享、有难同当”,习近平主席这样阐述中马命运共同体的真谛。马来西亚国会议员、区域策略研究所主席李健聪对此深有感触:“面对金融危机、地震、疫情等挑战,马中两国始终同舟共济,在相互驰援中不断增进理解和信任。面对当前变乱交织的世界,两国应继续巩固深化双边关系,共同应对新变化新挑战。”

马来西亚种植及原产业部副部长陈泓缣说,近年来,马中两国高层互访不断,马来西亚最高元首易卜拉欣2024年对中国进行国事访问,总理安瓦尔就任以来三次访华。“相信习近平主席此访将推动两国关系达到新的高度。”陈泓缣指出,习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和安瓦尔总理提出的“昌明大马”执政理念,都强调多元包容和共同发展,期待两国在各领域加强共同探索。

认真研读习近平主席署名文章后,马来西亚汉文化中心主席吴恒灿心情激动,久久不能平静。“中国一直致力于与周边国家和平共处,在相互尊重的基础上开展互利合作,实现文明互鉴。马中共建命运共同体得到马来西亚人民大力支持。我们对马中关系的未来充满信心,一定会一天比一天更好。”

务实合作硕果累累

推进高质量共建“一带一路”,加强产业链供应链合作,重点推动数字经济、绿色经济、蓝色经济、旅游经济合作……习近平主席在署名文章中强调,要厚载务实合作的压舱石。马方人士认为,习近平主席为进一步深化两国互利合作指明方向,必将给两国人民带来更多福祉。

“马来西亚十分珍视同中国的合作。”马来西亚经济部长拉菲齐·拉姆利说:“我认为目前两国经贸关系处于历史最好时期。这些年,中国在马来西亚开展的合作项目越来越多,给马来西亚带来宝贵、广阔的发展机遇。”

习近平主席在署名文章中提及马中关丹产业园区这一合作项目。产业园运营方北部湾控股(马来西亚)有限公司投资发展总监陈卓理认为,这对他们既是荣誉也是责任。马中互利共赢合作体现在人才培养等很多具体层面。“许多马来西亚本地员工进入项目工作后,接触到高标准的管理体系,还有机会和专业团队深度合作,眼界和能力都得到快速提升。”

《阳光日报》总编辑扎姆里·兰布利说,中国企业在马来西亚大力投资,带来了马中关丹产业园、东海岸铁路等合作项目,马来西亚将中国视为重要贸易伙伴。同时,“比亚迪、奇瑞、小鹏等中国电动汽车品牌正在赢得马来西亚民众的信任,越来越多出现在马来西亚的公路上”。

“习近平主席在署名文章中说:‘马来西亚鲜食榴莲一天之内就可以从果园运送到中国超市,深受中国老百姓喜爱。’我们从业者对此十分兴奋,对两国行业跨国合作充满信心。”马来西亚国际榴莲产业发展联合会秘书长张健豪说:“马来西亚榴莲成熟后会自然落果,两到三天内香气更浓郁,口感最佳。我希望,今年马来西亚鲜食榴莲将出现在更多中国消费者的餐桌上。”

马来西亚双威大学经济学教授姚金龙注意到,习近平主席在署名文章中提出加强产业链供应链合作。姚金龙认为,“这正是两国合作的新趋势”,将助力马方现代化进程。他说,近年来中方对马投资增长显著,已扩展至高新技术与现代服务业领域,包括电动汽车、电商、物流和金融服务等。“我们十分欢迎中国企业来马投资兴业,中企为马来西亚产业升级作出卓越贡献。”

习近平主席在署名文章中强调人文交流的重要性,指出“要划好人文交流的船桨”“增进彼此特别是青年一代相知相亲”。马来西亚高等教育部长赞比里·阿卜杜勒·卡迪尔对此深有同感:“越早培养青年一代相互了解和信任,两国未来的合作基础就越牢固。”他说,当前双方正共同推进文明对话等项目,鼓励青年群体交流互访。期待习近平主席此访进一步推动两国在高等教育、技术培训和科研创新等方面的合作,开启马中教育合作新篇章。

“习近平主席在署名文章中提及‘马来西亚,亚洲魅力所在’这句广告语,相信将吸引更多中国朋友来马旅游。作为旅游从业者,我感到非常兴奋!”马中民俗文旅总商会会长廖利女说:“马中互免签证政策让‘说走就走’的旅行成为可能。可以说,人文交流不断升温为马中关系注入更多活力,为两国未来合作打下坚实基础。”

多边协作面向未来

“我们要扬起多边协作的风帆”“要维护多边贸易体制,维护全球产业链供应链稳定,维护开放合作的国际环境”……习近平主席在署名文章中的这些论述,引发马方人士共鸣。

“维护多边贸易体制正是我们一直以来坚持的。当前,全球经济呈现关税壁垒增多、保护主义上升的态势,但我们不能随波逐流。”马来西亚努桑塔拉战略研究院高级研究员阿兹米·哈桑说,马中两国都是经济全球化和多边主义的受益者、贡献者和坚定维护者,“我们始终呼吁区域合作,希望从开放、自由的全球经贸体系中获益”。

习近平主席在署名文章中指出,中国全力支持马来西亚履职2025年东盟轮值主席国,期待马来西亚作为中国东盟关系协调国更好发挥桥梁作用,并强调推动高水平战略性中马命运共同体破浪前行,携手打造更为紧密的中国-东盟命运共同体。

马来西亚科技与创新部长郑立慷对此表示,期待习近平主席此访进一步强化东盟与中国的关系。马来西亚致力于推动建设更具前瞻性的东盟-中国关系,以有效应对全球性挑战。马来西亚支持区域一体化,希望在贸易、投资、科技、可持续发展等关键领域加强对华合作。

“从习近平主席的署名文章中,我感受到中国同国际社会团结协作的开放姿态和强烈意愿。”老挝资深外交官西昆·本伟莱说,随着区域经济合作进一步深化,东盟国家与中国将迎来更广阔合作空间与发展机遇,携手向可持续和包容性发展阔步前进。

印度尼西亚大学经济商业学院院长特古·达尔坦托说,正如习近平主席所指出的,中国东盟合作在区域合作中最务实、最富有成果。双方在各领域合作不断深化,丰硕成果惠及广大民众。未来双方可持续拓展人文等领域合作空间,加深彼此理解,促进民心相通。“我们正在携手成长,向着一个更加包容、繁荣的未来奋斗迈进。”

习近平主席在署名文章中强调,中国“将继续推动高质量发展,扩大高水平对外开放,同各国分享发展机遇”。马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄就此表示,中国式现代化对广大发展中国家具有重要借鉴意义。习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议,与世界分享机遇、共同发展,得到广大发展中国家积极响应,“为充满不确定性的世界注入稳定力量”。(参与记者:林昊、陶方伟、李昂、李奕慧、马淮钊、何梦舒、汤洁峰)

新华社北京4月18日电 十四届全国人大常委会第四十二次委员长会议18日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定,十四届全国人大常委会第十五次会议4月27日至30日在北京举行。

委员长会议建议,十四届全国人大常委会第十五次会议审议民营经济促进法草案、传染病防治法修订草案、原子能法草案、仲裁法修订草案;审议委员长会议关于提请审议生态环境法典草案的议案;审议国务院关于提请审议国家发展规划法草案的议案、关于提请审议监狱法修订草案的议案、关于提请审议关于授权国务院在中国(新疆)自由贸易试验区暂时调整适用种子法有关规定的决定草案的议案;审议国务院关于提请审议批准《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国关于民事和商事司法协助与合作的协定》的议案、关于提请审议批准《中华人民共和国和埃塞俄比亚联邦民主共和国关于移管被判刑人的条约》的议案。

委员长会议建议的常委会第十五次会议议程还有:审议国务院关于2024年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于2023年度国有资产管理情况报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告;审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告;审议有关任免案等。

委员长会议审议通过了全国人大常委会2025年度工作要点和立法、监督、代表、外事工作计划,审议通过了十四届全国人大三次会议重点督办建议选题。

委员长会议上,全国人大常委会秘书长刘奇就常委会第十五次会议议程草案和日程安排等作了汇报。全国人大常委会有关副秘书长,全国人大有关专门委员会、常委会有关工作委员会负责人就有关议题作了汇报。

全国人大常委会副委员长李鸿忠、王东明、肖捷、郑建邦、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、何维、武维华、铁凝、彭清华、张庆伟、洛桑江村、雪克来提·扎克尔出席会议。

2025-04-18 17:55:39人民网

一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑。习近平总书记在参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时强调:“要深化城乡精神文明建设,优化文化产品和服务供给,以文化赋能经济社会发展。”在中国式现代化新征程上担负起新的文化使命,需要大力推动文化与经济交融互动,增强经济社会发展的“文化力量”,蹚出富有人文氤氲的发展“新路”。

以文化赋能经济社会发展,用的不是其他什么文化,而是从中国大地生长出来的中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。从《黑神话:悟空》带火多个旅游目的地,到六尺巷故事凝练为今天基层治理的“六尺巷调解法”,体现了中华优秀传统文化提供的“硬支撑”;从遵义以转折之城为文化IP,带动相关产业协同发展,到湖南“我的韶山行”红色研学品牌实现社会效益与经济效益双赢,体现了革命文化点燃的“强引擎”;从文化体制改革不断深化,社会主义核心价值观深入人心,到涵养新时代廉洁文化,推动中央八项规定精神化风成俗……社会主义先进文化为经济社会发展注入强劲动能。

毋庸讳言,过去也有一些地方动用大量人力物力财力建设“山寨版”海外小镇、文化街区等,有的虽然也曾风靡一时,但不少最终走向荒废沉寂,造成资源浪费。这说明,不坚持文化上的自我,不坚守精神上的独立,抱着崇洋媚外心态搞出来的“文化产品”,不仅不伦不类,而且成为经济社会发展的包袱和累赘。只有坚定文化自信,增强文化自觉,才能汇聚起强大的文化力量,为经济社会高质量发展提供动力与支撑。

习近平同志在《之江新语》里曾写道:“文化的力量,或者我们称之为构成综合竞争力的文化软实力,总是‘润物细无声’地融入经济力量、政治力量、社会力量之中,成为经济发展的‘助推器’、政治文明的‘导航灯’、社会和谐的‘黏合剂’。”比如,浙江省杭州市坚持挖掘传统文化中的经济和商业价值,为经济社会发展注入丰富文化内涵,并在这一过程中不断优化营商环境,提升社会治理水平,有效解放和发展了社会生产力。数据显示,2024年杭州市文化产业实现增加值3448亿元、同比增长6.5%,对经济增长起到了重要推动作用。实践证明,推动文化与经济交融互动,重在处理好文化传承与经济繁荣、社会发展的关系,贯通经济和文化双向赋能的路径,为经济社会高质量发展提供最基本、最深沉、最持久的力量。

当前,文化与经济社会融合发展日益丰富,深刻改变了原有的经济业态,越来越多的地方正在谱写新的人文图景。增强经济社会发展的“文化力量”,需要乘势而上、积极作为,大胆实践、不懈探索,其中,一项重要内容就是充分尊重人民首创精神,注重从人民群众的文化创造中总结新鲜经验、汲取充足养分,提炼出文化赋能经济社会发展的理性认识,取得更多新时代“人文经济学”的理论和实践成果,让推动文化与经济社会融合发展成为全社会的共识和行动。在此基础上,坚持以文弘业、以文培元、以文立心、以文铸魂,把握当前文化与经济社会融合发展的良好势头,深入挖掘各类有益的文化资源,以“文化+”贯通科技、旅游、制造、消费等千行百业,不断延伸人文经济的应用场景和空间载体,持续推动经济社会转型升级,在推动文化与经济共生共荣中实现高质量发展,积极增加经济社会发展的文化底蕴、内在张力和能量储备,拓展经济社会发展的生产空间、组织活力和质量效益,在更高水平、更深层次上以文化赋能经济社会发展。

《 人民日报 》( 2025年04月18日 13 版)

2025-04-18 13:26:07央广网

“共享开放机遇、共创美好生活”。近日在海南海口市举办的第五届中国国际消费品博览会,作为亚太地区规模最大的消费精品展会,吸引了来自全球70多个国家和地区的1700余家企业、4100余个品牌参展。截至4月16日,本届消博会已实现意向交易1500亿元,三场官方供需对接会签约52个项目,达成系列阶段性成果。

值得一提的是,本届消博会八大展馆中有三个馆为国货特色潮品展区。从景泰蓝制作工艺到北京中轴线文创产品,再到传统的非遗服饰,许多民族品牌、百年老字号,在保持原有特色的同时融入创新设计元素,令人眼前一亮,让消费者足不出馆就可“一站式”购齐来自全国各地的国货精品。

新国风惊艳本届消博会,少不了文化元素与现代科技的巧妙碰撞。内置GPS的玄武岩纤维旅行箱既实用又酷炫,人形机器人身着传统服饰与观众互动;珠宝首饰与“只此青绿”IP合作,结合精湛的现代金饰工艺,尽显中华传统美学之魅力……这些兼具文化底蕴与创新精神的消费精品,不仅品质卓越,更以科技赋能、时尚前卫的理念,吸引着消费者和采购商的眼球。

第五届消博会,湖南馆展出的土家织锦特色手工艺品

近年来,从百年老字号的时代传承到新锐潮牌的跨界破圈,为国潮市场不断增添消费新动力。譬如,电影《哪吒2》带动“IP经济”热度飙升,助力各产业链踩上“风火轮”;国家博物馆“凤冠冰箱贴”销量突破百万件,成为现象级文创产品。立足于“潮”,以中华优秀传统文化为根基,“国潮经济”不仅承载着深厚的民族传统与文化认同,更以现代审美情趣的创新表达,响应了当下消费者的消费需求。据《2024年中国国潮经济发展状况及消费行为调查报告》,2023年我国国潮经济市场规模突破两万亿元,预计2028年将突破3万亿元。

游客头戴“三条簪”,漫步在福州上下杭历史文化街区

“国”潮澎湃,政策加力。日前印发的《提振消费专项行动方案》明确提出,“强化消费品牌引领”“支持开发原创知识产权(IP)品牌”“开拓国货‘潮品’国内外增量市场”等要求,为优质国产品牌高质量发展提供了指引。我们有5000多年深厚灿烂的中华优秀传统文化,随着“中国制造”向“中国创造”加速迈进,以创新为引擎,拥抱消费新潮流、新场景,未来国货潮品定将释放出更大市场潜力,中国品牌也将以更加自信的姿态赢得世界认可,为推动中国经济高质量发展提供强劲支撑。(央广网特约评论员 秦川)

以更开放的姿态为全球发展带来广阔机遇金 轩2026年02月11日06:01 | 来源:人民网-人民日报订阅收..

扫描二维码微信打赏