2025-05-23 07:52:42新华社

河出潼关,在一望开阔的平原滔滔东去,伊水洛河蜿蜒汇流,华夏曙光于此初现,“昔三代之居,皆在河洛之间”。

肇兴于斯、灿烂于斯。中原大地,五千多年文明赓续绵延、大开大合的历史舞台。

初夏时节,习近平总书记赴河南考察,来到洛阳。

汽车驶入洛阳轴承集团股份有限公司的厂区,“挺起民族轴承工业的脊梁”一行金色大字,在阳光下格外醒目。

这家企业,前身为“一五”期间建成的洛阳轴承厂,镌刻着民族工业的光荣和梦想。

2014年那次来河南,总书记同样考察了一家大型制造企业——中铁工程装备集团有限公司,兴致勃勃登上一座85米长的盾构机装配平台,语重心长地说:“装备制造业是一个国家制造业的脊梁”。

2019年,在郑州煤矿机械集团总装车间,总书记仔细察看液压支架产品,鲜明强调:“制造业是实体经济的基础,实体经济是我国发展的本钱,是构筑未来发展战略优势的重要支撑。”

“脊梁”“支撑”,关乎立国之本、强国之基。

此次在洛轴,习近平总书记关注的是被称为“工业关节”的轴承。

新华社记者 谢环驰 摄

智能工厂内,从内径几厘米的机器人轴承、新能源汽车轴承,到外径数米的盾构机轴承、风力发电机轴承,转动之妙、承接之顺、不偏不离,致广大而尽精微。

走近生产线察看生产流程,习近平总书记同现场工作的技术工人亲切交谈,宋海涛就在其中。工作16年来,从单机机床到自动化,再到如今的数字化智能工厂,生产技术更新迭代,企业高端轴承产值已占七成,他也从手工操作进阶到编程技术,在劳动技能上一轮轮自我更新。

从一人之变到一企之兴,能照见科技创新和产业变革的一日千里,可体会经济发展和动能转换的充沛之势。

新中国成立之初,一穷二白,毛泽东同志形容彼时国情:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

“一五”时期实施的156个重点建设项目中有7个落户洛阳,洛轴正是其中之一。一大批学生、工人、干部会聚中原,写下中国制造史的崭新一页。

我国第一批汽车变速箱轴承、第一台履带式拖拉机、第一条浮法玻璃生产线……“洛阳制造”创下众多第一。

抚今追昔,习近平总书记感慨万千:“我们坚持发展实业,从过去洋火、洋皂、洋铁等靠买进来,到现在成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国,这条路走对了。”

世上本没有路。这条路的开辟,是亿万人民的奋斗,是几代劳动者的创造。筚路蓝缕,自力更生坚实走来,才有了今天的中国制造,才真切改变了中华民族近代以来的面貌。

新华社记者 燕雁 摄

离开洛轴时,工人们簇拥着总书记,激动地鼓起掌来,机器轰鸣,步履铿锵。

文明著史,时势造城,人是其中的根本力量。

数千年前,二里头王都熔炉里的熊熊火焰,点燃华夏青铜文明的薪火;新中国成立之初,千军万马会中原,制造业重镇洛阳绽放工业光华;乘新时代东风而上,一个日新月异的现代城市,屹立于洛水之滨。

“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。”开元大道、丝路大道、唐韵路、定鼎门街、解放路、建设路……一条条道路纵横,印证着这座十三朝古都由挫折而奋起、经苦难而辉煌的城市史、文明史。

道路,连接过去、现在、未来。

华夏之中,南来北往。新时代河南,建成“米”字形高铁网络,是承东启西、连南贯北的重要交通枢纽,全国“十纵十横”综合运输大通道中有5条途经河南,交通格局与经济版图在刷新重塑,多项国家重大战略在此交叠。

经济大省、人口大省、粮食大省、文化大省,无论在文明版图还是发展蓝图中,中原大地举足轻重。

不可逆转的历史进程里,中原奋进,中部崛起,中流击楫。习近平总书记曾寄予厚望:“中部地区这个‘脊梁’要更硬一点,‘补补钙’,发挥更大的支撑作用。”

此次考察,总书记进一步要求河南认真落实党中央关于中部地区加快崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等战略部署,“奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章”。

纵观全局的宏阔视野,继之以只争朝夕的壮阔实践。“中部地区,怎样崛起?黄河流域,怎样高质量发展?把历史视角、战略思维,都落实到具体行动上来。”

由中原而观中部,居中州而览中华,时空交织,亘古亘今之感尤为强烈。

习近平总书记来到龙门石窟,沿着伊河步行,凝望镌刻在崖壁上的文明瑰宝。

新华社记者 谢环驰 摄

巧夺天工的石刻艺术,穿越千百年时光,仍能令人遥想当年中华气象。而近代以后,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘的屈辱岁月,大小石窟的命运浮沉,也激发出国人励精图治的万丈豪情。

文运同国运相牵,文脉同国脉相连。

沿山势而行,拾级而上,习近平总书记来到宾阳三洞前。伊阙佛龛之碑“字里金生,行间玉润”,笔势平正刚健、雄浑秀逸。

龙门石窟研究院负责人介绍:“此碑洋洋洒洒一千余字,唐初大书法家褚遂良亲自书丹,无论它承载的历史信息、还是书法价值都十分珍贵。”

习近平总书记忆起一段往事。他当年在河北正定工作期间,去隆兴寺调研时看见一块隋碑,因为年代太过久远,很多地方已经风化,他当即要求采取保护措施,后被证明是重要的书法文物。

伊水之畔,习近平总书记凝望历史,也远眺未来:“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。”

杨柳依依,薰风南来,吹向褒衣博带的造像,吹拂游客的汉服衣袂,古韵新潮的文旅热方兴未艾。

人群之中,来看“课本里古迹”的孩子们,笑容天真可爱。习近平总书记殷殷寄语:“多到实地寻溯中华文化,从小树立文化自信。”

新华社记者 谢环驰 摄

寻溯、探源,是从民族漫长的精神河道里找寻不竭源泉,汲取沉淀积蓄的厚重力量。

每当华灯初上,龙门石窟的拱列千龛,就会循序而明。整个石窟群,如一部绵延史诗,披上辉光。沧桑饱览、忧患迭经,华夏山河焕新颜,中原大地一派与古为新、旧邦新命的大气象。

对历史最好的继承,就是创造新的历史。

犹记得党的二十大胜利闭幕,“充满光荣和梦想的远征”开启,习近平总书记首次出京,来到河南安阳考察殷墟,一番话自信而坚定——

“中华文明源远流长,从未中断,塑造了我们伟大的民族,这个民族还会伟大下去的。”(记者:朱基钗、张研)

2025-05-23 07:56:20央视网

0:22/5:01自动播放

央视网消息(新闻联播):人无精神不立,国无精神不强。一个民族的复兴需要强大的物质力量,也需要强大的精神力量。习近平总书记指出,中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化,物质富足、精神富有是社会主义现代化的根本要求。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视社会主义精神文明建设,大力发展社会主义先进文化,加强理想信念教育,传承中华文明,为强国建设、民族复兴伟业注入强大精神动力。

人民有信仰,民族有希望,国家有力量。今天的中国,中华文脉绵延赓续,14亿多中国人的文化自信更加坚定。从城市到乡村,全社会思想觉悟、文明素养持续提升,文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、道德模范不断涌现,当代中国的价值取向、道德规范和精神面貌焕然一新。

党的十八大以来,习近平总书记高度重视物质文明和精神文明协调发展,就精神文明建设作出一系列重要指示和部署,为改进创新精神文明建设工作、丰富人民群众精神文化生活指明了方向、提供了遵循。总书记指出,当今中国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期,国家强盛、民族复兴需要物质文明的积累,更需要精神文明的升华。要持之以恒抓好理想信念教育,培育和弘扬社会主义核心价值观,广泛开展群众性精神文明创建活动,不断提升人民文明素养和社会文明程度。

当高楼大厦在我国大地上遍地林立时,中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。

党的十八大以来,《关于建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度的意见》《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》等政策法规相继出台,《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》相继实施。从宣传时代楷模先进事迹,表彰全国道德模范,到持续评选“中国好人”“最美人物”,全社会崇德向善、见贤思齐的氛围愈加浓厚。“用爱照亮山区女孩人生梦想的教育燃灯者”张桂梅,一诺千金、带领牧区群众脱贫致富的诚实守信道德模范尼玛顿珠,以及无数在日常工作生活中默默奉献、无私付出的平凡英雄,感召和激励着亿万国人。

“中国好人”荣誉称号获得者李培生用平凡奉献守护黄山景区,20多年来在黄山峭壁清洁环境,累计攀爬近1800公里。2022年8月,他和同事收到习近平总书记的回信,勉励他们弘扬社会主义核心价值观,争做社会的好公民、单位的好员工、家庭的好成员,为实现中华民族伟大复兴奉献自己的光和热。

十多年来,新时代文明实践中心建设持续拓展,文明城市、文明家庭等精神文明创建工作,赋能城市更新的同时,也让乡村移风易俗、旧貌换新颜,火爆出圈的“村超”“村BA”展现出新时代中国乡村全新的精神风貌,被誉为观察中国式现代化的窗口。十多年来,网络综合治理体系不断健全,中国人的网络精神家园日益清朗。

放眼神州大地,文明新风劲吹,结出累累硕果。人们从点滴做起,身体力行筑牢文明高地,爱党爱国爱社会主义成为时代最强音,凝聚起奋进新征程的磅礴力量。

2025-05-23 09:14:54新华社

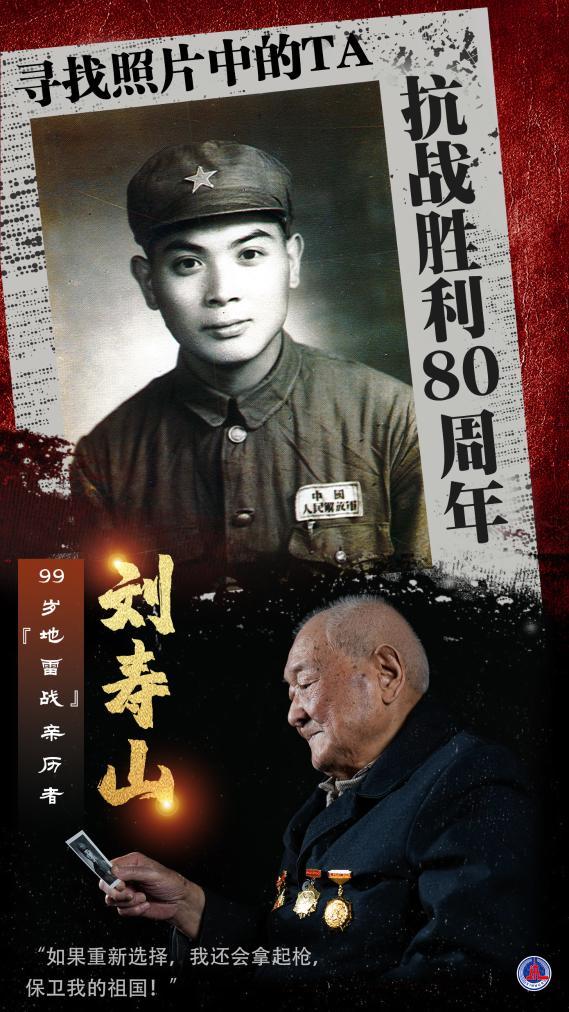

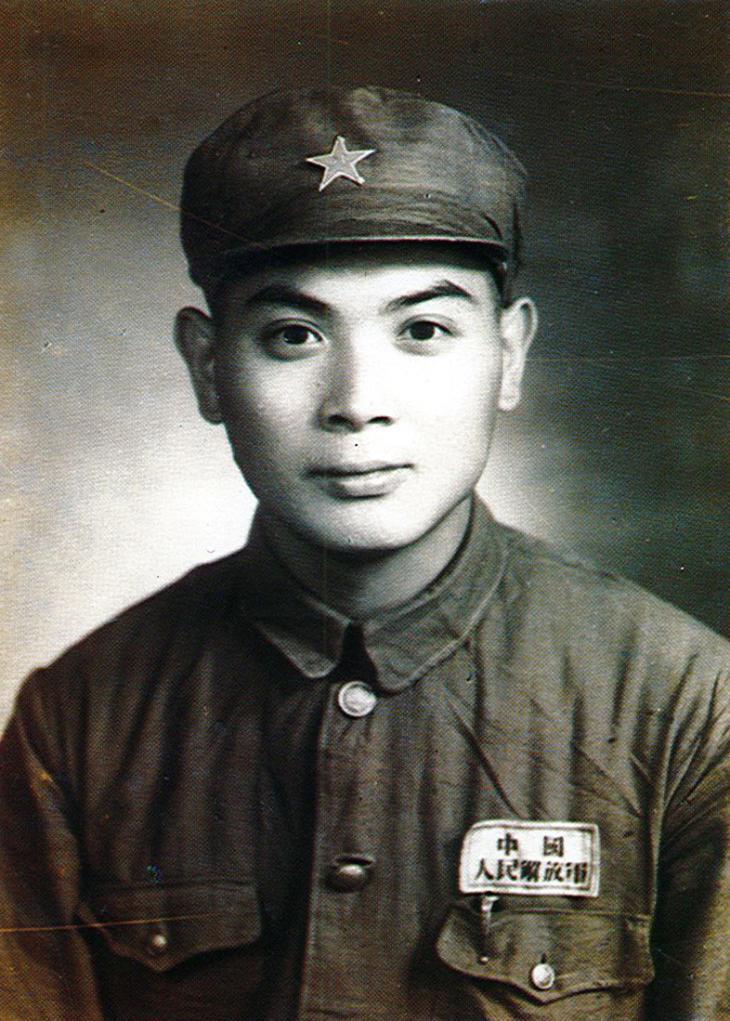

照片中,那位身着军装、目光坚毅的年轻人,是参加过抗日战争的刘寿山,如今这位老战士已经99岁。1926年出生于山东平度的他,12岁加入抗日儿童团,16岁正式参军,在平度大泽山抗日根据地与日寇展开殊死斗争。

↑刘寿山年轻时的照片。

由于战时条件艰苦,刘寿山未能在抗战时期留下一张照片。这张珍贵的军装照,拍摄于抗战胜利后。“我在南京找了家照相馆,拍了这辈子第一张照片。”老人轻轻抚摸着泛黄的照片,回忆起那个战火纷飞的年代。

↑刘寿山端详自己年轻时的军装照(4月9日摄)。

“亲眼目睹沦陷区人民的苦难,才真正懂得‘亡国奴’的耻辱。”刘寿山声音低沉却坚定。年幼时,家乡饱受日寇蹂躏,还在上小学的他毅然加入儿童团,站岗、放哨、传递情报。“大泽山的娃娃们都是‘小八路’,我们不怕!”这份经历,让他早早立下保家卫国的誓言。

大泽山根据地是胶东抗战的重要堡垒,日、伪军为“蚕食”这片土地,在周边设立20多个据点,频繁“扫荡”,实施“三光”政策,妄图摧毁抗日军民的斗争意志。为保卫家园,根据地军民同心协力,自制地雷、炸药,积极进行反“扫荡”战斗。

↑刘寿山用笔写下自己的人生经历(4月9日摄)。

“地雷战”是大泽山抗日根据地的一项创举。据刘寿山回忆,因制雷物资短缺,当地军民巧用各种材料制作地雷,其中“石雷”最为有名——在石头中间凿个圆洞,填进炸药安上引爆装置制成地雷。为了更加隐蔽,女同志还主动剪掉头发,用发丝做引线。“石雷”使日军的金属探雷器毫无用武之地,让敌人闻风丧胆。大泽山地雷战的经验广泛流传,成了远近闻名的“石雷之乡”,这段经历后来被改编成了电影《地雷战》。

“八路军三大宝,钢笔虱子破棉袄。”刘寿山笑着念起当年的顺口溜,“我参加革命时从家里带出的那床薄被,一用就是八年。”物资匮乏、条件艰苦,却从未动摇战士们的信念。

刘寿山至今难忘那段与百姓生死与共的岁月——他曾与战友昼伏夜出,在百姓掩护下坚持战斗月余,最终迎来反攻的胜利曙光。

0:27/0:35自动播放

抗战胜利后,刘寿山又投身解放战争,荣立两次二等功,获得解放济南、淮海战役、渡江战役等多枚纪念章。新中国成立后,他转业到地方工作,1987年离休,现居四川南充。

↑在四川省南充市拍摄的抗战老战士刘寿山(4月9日摄)。

85岁时,刘寿山提笔写下回忆录《风雨冷暖无悔》,记录自己的一生。“人的一生,总会经历顺境逆境,只要意志坚定,终能冲破艰险,走向胜利。”

如今,99岁的他与老伴在南充市五福堂颐养院安享晚年,儿孙绕膝,生活安宁。他常常带领老人们写书法,也会用智能手机关注国家大事。每当忆起牺牲的战友,老人总会凝望远方:“现在的生活有了翻天覆地的变化,要是他们也能看到,该多好……”

↑刘寿山(左)和妻子杨宗菊在四川省南充市五福堂颐养院聊天(4月9日摄)。

↑刘寿山在四川省南充市五福堂颐养院看报纸(4月9日摄)。

↑在四川省南充市五福堂颐养院,刘寿山(前排左二)与老人们一起看电视(4月9日摄)。

↑刘寿山(左)和妻子杨宗菊在四川省南充市五福堂颐养院聊天(4月9日摄)。

↑在四川省南充市五福堂颐养院,刘寿山的儿媳刘革玲陪他去练书法(4月9日摄)。

↑刘寿山在四川省南充市五福堂颐养院练习书法(4月9日摄)。

↑刘寿山(中)在四川省南充市五福堂颐养院练习书法(4月9日摄)。

↑在四川省南充市五福堂颐养院,刘寿山抄录手机上的新闻信息(4月9日摄)。

↑刘寿山在四川省南充市五福堂颐养院散步(4月9日摄)。

夕阳的余晖洒在老人胸前的勋章上,映照出岁月沉淀的光辉。谈到当初的选择,刘寿山毫不犹豫地说:“如果重新选择,我还会拿起枪,保卫我们的祖国!”

↑在四川省南充市拍摄的抗战老战士刘寿山(4月9日摄)。

这不仅是刘寿山个人的誓言,更是一代抗战英雄的集体回声。他们用青春和热血铸就了民族的精神丰碑,而今的盛世,正是对他们最好的告慰。

历史不会忘记,人民不会忘记——那些在黑暗中擎起火把的人,永远值得我们仰望。

统筹:宋为伟

记者:王曦 胥冰洁

编辑:韩芳 杜潇逸

海报:刘琼

鸣谢:南充市退役军人事务局

南充市顺庆区退役军人事务局

新华社摄影部 四川分社

联合制作

2025-05-23 09:20:31人民日报

“考核组不召开会议、不听取汇报、不查看资料,直接深入一线与党员干部群众面对面了解情况,我们都感受到了一股清新之风。”谈起考核工作的变化,陕西省安康市石泉县迎丰镇党委书记鲁飞深有感触。

不仅基层干部卸下了不必要的负担,负责干部考核的部门也感到轻松。江苏省无锡市惠山区委组织部干部邢兢业说:“考核时间压缩、方式简化,我们也能腾出精力多调研、多思考,摸索出更符合实际的考核办法。”

去年8月,中办、国办印发《整治形式主义为基层减负若干规定》,作出“考核应当化繁为简,不搞‘千分制’”的规定。各地严格执行规定,以考准考精考实为出发点,切实优化精简考核体系、指标和方式,把基层干部从繁复考核中解脱出来,把更多精力用到抓落实上。近日,记者赴多地采访,深入了解该项工作的进展成效。

不该考的取消,该考的合并统筹

在湖南省浏阳市大瑶镇国际花炮商贸城二期项目现场,塔吊林立、机器轰鸣。工地简易房里,镇党委书记潘定一与项目负责人、工人围桌而坐,看施工设计,听项目需求。

大瑶镇是烟花生产重镇。过去,优化营商环境、重点项目建设、安全生产,样样都有单项考核。镇村干部还要承担部分政务APP下载推广等任务。“事无巨细都考核,隔三岔五就有上级部门来,我们有时候疲于应对。”潘定一说。

随着湖南省精简优化基层考核的深入开展,情况有了明显改变。当地对考核事项进行严格计划和备案管理,推动计划外考核事项和13项部门对下一级部门备案管理考核事项全部取消,涉农、民生、生态环保、市场监管等领域计划管理考核事项归并整合,避免多头考、重复考。

大刀阔斧,动真碰硬。据潘定一粗算,相比于2023年,2024年浏阳市对乡镇的考核指标减少近2/3。他说:“精简优化基层考核的力度非常大。我们的心里敞亮了,干劲更足了。”

近年来,各地下定决心,拿出力度,不该考的取消,该考的合并统筹。北京市建立1个包括“党的建设、高质量发展、群众满意度”的综合考核,保留平安北京建设等7个专项考核,统筹整合为“1+7”考核体系。

内蒙古自治区构建“1+6”考核体系:1个综合考核和污染防治攻坚战、平安内蒙古、安全生产、推进乡村振兴战略、招商引资、担当作为等6个专项考核,指标总数大幅下降。

在清理规范的基础上,各地坚持因地制宜,持续优化考核指标,推动考核评价客观公正、精准高效。陕西省礼泉县稳步探索差异化考核办法,镇街重点考核乡村振兴、人居环境、居民收入、招商引资等指标,经济建设部门重点考核项目建设、营商环境等经济类指标,执法监督部门重点考核执法监督效能、平安创建等特色亮点工作。

不争“评时”争“平时”

又一家企业要投产,浙江省杭州市萧山区临浦镇的干部跟着忙碌了起来。从设备进场到绿化验收,镇党委书记杨芳和同事们靠前服务、细致服务,赢得企业点赞。

“以前,考核要填表格、理材料、迎检查。现在这些都没了,今年‘新春第一会’表彰完,我们才知道考核结束了。‘无感、无痕、无形’考核,真的给我们减了负。”杨芳说。

近年来,浙江省开展“无感、无痕、无形”考核。一方面,打通相关统计数据平台,实现考核数据一站集成,降低考核对报表、台账的依赖性;另一方面,坚持“重在平时、日常监测”,充分运用民生实事督查等各类日常性专项督查、检查结果,不搞大规模集中性考核、不开展年终实地考核,减轻基层迎考接待负担。

这是各地改进考核方式方法的一个缩影。如今,福建省泉州市提高数据采集的自动化、智能化水平,减少佐证材料;湖北省宜昌市在干部考核中突出基层导向,每年随机听取1300多名群众评价,将群众评价权重增加一倍,达25%,“乡语口碑”与组织评价相互印证。

为破解面向基层的考核过频过繁问题,吉林省所有对下考核在省委统一领导下组织实施、合并开展,实地考核由一支队伍一次完成。

减负担不等于减担当。临浦镇苎萝村党委书记施焕良说:“突击美化‘纸面成绩’没用了,现在是不争‘评时’争‘平时’,时刻在状态才是硬道理。”

让干事者更有干劲更有奔头

走进山西省太原市阳曲县泥屯镇归朝村,映入眼帘的是翻新改造的古民居、干净整洁的街头巷尾。这里还有大棚种植基地、豆制品厂,充满生机活力。

几年前,归朝村却是另一番光景,村集体经济薄弱,邻里矛盾纠纷多。2021年,村两委换届,在外务工多年的党员郑建国返乡,当选村党支部书记。他带领干部群众苦干实干,发展果蔬大棚、搞文旅融合发展。村民腰包鼓了,邻里更加和睦,后进村成了县里的“明星村”。

干得出色,考核优秀,郑建国获得多项表彰,在泥屯镇各村村干部中,他的薪酬待遇也是名列前茅。山西省制定《山西省年度综合考核办法》,指导市县完善考核结果运用措施,推动“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的导向在基层彰显。泥屯镇党委书记李永莲说:“县里强化考核结果运用,面向村干部建立‘基本报酬+绩效报酬’的结构性报酬制度,让干事者更有干劲更有奔头。”

近年来,各地在精简优化基层考核中,强化结果运用,激发干部干事创业热情。

湖北省石首市建立“绩效反馈+岗位适配+能力培养+管理监督+激励约束”的链条机制,依托考核结果分类画像。2024年,当地有50多名表现优秀的干部得到提拔或进一步使用。

江苏省淮安市在全市县处级领导干部中开展“干了什么事、干成什么事”的“两事”信息采集,跟踪了解干部承担的考核指标进退位情况,让干得好的考得好、能力强的选得上。近两年提拔或进一步使用的干部中,来自经济一线和基层一线占比近70%。

化繁为简,考准考实,考核的“指挥棒”和“风向标”的作用得到更好发挥。“形式主义的东西少了,抓落实的时间更多了,为民服务的干劲更足了”“指标少、考得准、方法实,让我们更能抓住工作重点”……如今,广大基层干部鼓足干事创业精气神,锐意进取、干在实处,在高质量发展中不断展现新担当新作为。

2025-05-23 09:24:32新华网

新华网广州5月22日电(王浩明 李俊豪)荔枝,被誉为“果中之王”,而全国每两颗荔枝,就有一颗来自广东。

小满时节,夏风吹拂,万物渐盈,缀满枝头的佳果,岭南大地自西向东渐渐从青绿变成玫红。

荔枝树下,一场变革正悄悄拉开帷幕——手机变农具、直播变农活、流量变农资,在广东,依托人工智能、互联网和低空技术,荔枝的生产、物流、销售方式正在重塑。

手机变农具:大幅提升生产效率 夯实“鲜”品质

以前务农看谁家“锄头硬”,如今比拼谁家“触网快”。

从青绿转红的关键时期,如何把控好质量关?广东茂名高州市根子镇柏桥村种植户张凤仙对着手机AI软件发起提问后,屏幕上弹出的是智能生成的荔枝成熟期管护指南。这份从天气预警、病虫害防治到销售、服务等多维度的定制方案,让这位种了30年荔枝的老果农惊叹不已,手机变农具时代俨然到来。

从过去“看天吃饭”到如今AI把脉,茂名在荔枝生产数字化转型中率先破局。据悉,茂名市农业农村部门联合茂名移动在荔枝大数据平台引大模型,打造的“荔枝AI助手”实现了智能专家全面升级。茂名市农业农村部门工作人员介绍,AI模型接入荔枝病害防治知识库、茂名地区生产气象、病害防治等数据,并且能够根据过往数据提供精准建议,有效降低种植风险,生产效率提升30%。截至目前接入数据超500万条,平均诊断时间从数小时缩短至5秒以内,准确率提升至95%以上。

果农通过荔枝大数据平台对荔枝生长情况进行研判。新华网发 (受访者 供图)

张凤仙坦言,“荔枝AI助手”不仅可以通过语音交互实时问答,还可以视频连线专家解决疑难杂症。

打造“空中快道”,护航荔枝抢“鲜”出发。在茂名平山镇仁耀垌村荔枝园内,果农忙着采摘、分拣、装箱,随后将新鲜荔枝搬运到不远处的无人机装载点。满载荔枝的农用无人机从山头果园腾空而起,在北斗卫星和5G网络的支持下以厘米级精度飞行至1公里外的冷链中心,确保果品以最佳状态发往全国市场。这样的运输无人机每次可运输170斤荔枝,一公里仅需5分钟。

像平山镇丘陵此起彼伏、山路陡峭险峻的这样地形,广东荔枝种植户并不感到陌生,“爬山过岭采荔枝、肩挑手扛运荔枝”是以往的生产常态。如今,广东以科技赋能产业,以创新驱动发展,全力做好“土特产”文章,通过搭建“企业+农户”合作服务桥梁,为当地荔枝运输插上“科技羽翼”,破解荔枝“运输难”“损耗大”“运输成本高”的难题。

直播变农活:跨越山海共享“甜蜜” 打开“云”销路

“荔枝书记”IP、“定制认养计划”、“荔枝直播节”、AI数字果园、“高智荔”AI工具……各大产区花式出招,“荔枝+”花样不断翻新,推动荔枝产业从“枝头”到 “舌尖”的全链条升级。

在茂名电白区旦场镇松山村委会勒竹仔村,一对主播对着手机镜头热情吆喝:“亲朋好友们,一起来品尝下这颗皮薄肉厚的荔枝?咬下去,清甜多汁,还有种淡淡的香味,这份甜蜜承包你的岭南记忆!”

电商达人在镜头前推介广东荔枝。新华网发 (受访者 供图)

在实时的直播画面里,消费者们可以清晰看到红彤彤荔枝挂满枝头,共享汁多肉嫩那份“甜蜜”,感受荔枝果农丰收的场景。

一位果农表示,以前要挑着装满荔枝的果框,跨越山头到城镇里叫卖,现在通过巴掌大的手机便可直播带货,借助电商和物流将荔枝销往全国各地。

当直播摇身“新农活”时,背后离不开软硬件的配套升级。

茂名茂南区羊角镇禄段电商基地约2800平方米,荔枝直播在线人数最多,销量最火。禄段村党支部书记何亚柱说,电商助力荔枝销售开拓新局面。村里超50%的荔枝通过电商“出村进城”,最忙时,两小时一批物流车轮换,一天24小时无间断。

从田头到“云端”,消费场景不断扩容。茂名连续两年举办“网上年货节”、广东(茂名)荔枝电商消费节,各区(县级市)、各电商平台开展“十万电商卖荔枝”全民电商营销大擂台等超30场线上线下主题活动。

依托“百千万工程”及农产品“12221”市场营销体系建设的不断推进,广东荔枝的产业链正在从精深加工向多样化品牌营销、特色主题旅游产品、IP短剧等方向延伸。

流量变农资:撬动消费“注意力杠杆” 念好“融”字诀

近日,第十五届全国运动会首个群众体育赛事活动——定向项目决赛在茂名举行,时逢荔红时节,自带流量密码的广东荔枝从赛事“出圈”。

嫣红艳丽的新鲜荔枝挂满枝头。新华网发 (受访者 供图)

在物理范畴,土地是传统农资,给予农作物赖以生长的沃土。进入“互联网+”时期,流量逐渐成为塑造网络社会空间运行秩序的新生产要素,将推动农业数字经济繁荣发展。通过直播、短视频等内容创作积累粉丝流量,提升农产品文化内涵,使流量直接转化为品牌溢价能力。

荔枝已经成为茂名“舌尖上的名片”,“注意力—流量—价值”的吸引力经济链条加快形成。2025茂名荔枝嘉年华通过文化展演、产业签约、消费惠民等多项活动,化流量为消费增量,吸引游客沉浸感受“日啖荔枝三百颗”南国风情,向世界擦亮“千年荔乡”金字招牌。以产业为基,以文化塑魂,茂名探索荔枝“交农文旅商”深度融合新模式,让城市与乡村在资源共享、优势互补中实现“双向奔赴”。

广东省农业农村厅党组书记、厅长刘棕会表示,加强市场营销体系建设,开展小红书“种草”、“定制+”等营销新模式,支持荔枝产区与抖音、美团、京东、淘宝、小红书、拼多多等合作,发动网红电商力量助力荔枝销售。创新打造多元化消费场景,做好“文化赋能”文章,因地制宜打造荔枝采摘、初加工等农事体验项目,以产业增值带动农民增收。

荔枝,这一颗穿越千年的岭南至味,正在释放出新的甜蜜,成为世界同享的“中国味道”。

地方两会观察之一:让企业在创新赛道加速跑人民网联合报道组2026年02月10日08:09 | 来源:人民网收..

扫描二维码微信打赏