桂从路

2025年09月04日07:11 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

阅兵现场,热血沸腾,红色潮涌。

肃穆庄严的升旗仪式,铁血荣光的战旗方队,观众席上无数国旗在挥舞……透过鲜血染红的旗帜,感念先烈以生命换来的红色江山,感怀今日中国的巍然屹立,胸中如有万顷波涛。

由苦难走向辉煌,旗帜中有密码。

旗帜,方向。

9时44分,空中护旗梯队拉开阅兵分列式帷幕;高擎党旗、国旗、军旗,仪仗方队第一个走过天安门广场。

党旗所指,军旗所向。

从战争年代指挥全党全军的“嘀嗒、嘀嗒”声,到新时代响彻“听党指挥、能打胜仗、作风优良”的口号声,人民军队铁心跟党走,从胜利走向胜利。

回望沉沉暗夜,九原板荡、百载陆沉……中国共产党的成立如开天辟地,马克思主义如壮丽日出,“中华民族开始艰难地但不可逆转地走向伟大复兴”。

始终高举旗帜,在“两个结合”中回答时代课题,中国共产党勇立潮头,亿万人民知所趋赴。

旗帜,信念。

“八一”前夕,4支兵种军旗旗面式样发布。这次阅兵,受阅方队首次擎军兵种军旗和武警部队旗集中亮相。

重兵“围剿”下,战斗异常激烈,南腰界游击队员誓言:“战士可以倒下,但红旗不能倒地!”既无援兵、又少弹药,琼崖纵队孤岛奋战23年,红旗所在,人心不倒。

扎根脱贫攻坚主战场,冲锋抗震抗洪救灾第一线,一名党员就是一面旗。风雨砥砺中,群众有了主心骨。

遭遇打压遏制时挺立脊梁,风高浪急中办好自己的事,团结在党的旗帜下,中国人民腰杆子不会弯。

旗帜,力量。

杀敌英雄连、白刃格斗英雄连……战旗猎猎,一支支赓续血脉的威武之师步履铿锵。此刻,人民英雄纪念碑静静矗立,“人民英雄永垂不朽”金字熠熠生辉。

此情此景令人眼含热泪。默诵那字字入骨的碑文,已可告慰人民英雄:这盛世,如你所愿!

从“甘将热血沃中华”,到以“钢少气多”力克“钢多气少”,再到今天钢多气更多……那是不畏强暴、自立自强的意志,那是创造幸福、捍卫和平的决心。

迢迢复兴路,多少难关险阻等待我们去攻克。向前进,笃定且从容——

高举旗帜、脚踏正道,中国人民的前进步伐不可阻挡。

《 人民日报 》( 2025年09月04日 05 版)

(责编:卫嘉、白宇)

2025年09月04日07:11 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

新华社北京9月3日电 全国人大常委会委员长赵乐际3日下午在北京会见来华出席2025年上海合作组织峰会和纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动的塔吉克斯坦总统拉赫蒙。

赵乐际表示,中塔关系处于历史最好时期。习近平主席昨天同总统先生举行会晤,为中塔新时代全面战略合作伙伴关系发展作出新部署。中方愿同塔方一道,落实好两国元首重要共识,不断充实中塔命运共同体内涵。中国全国人大愿同塔议会加强交流交往,为两国务实合作提供法律保障。

拉赫蒙表示,发展对华关系是塔吉克斯坦外交政策的优先方向。祝贺中国人民抗日战争胜利80周年和中国成功举行盛大阅兵。希进一步推进塔中在共建“一带一路”、经贸、人文、安全等领域合作,深化立法机构交流。

《 人民日报 》( 2025年09月04日 05 版)

(责编:卫嘉、白宇)

2025年09月04日07:12 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

新华社北京9月3日电 9月3日,国家副主席韩正在北京会见来华出席2025年上海合作组织峰会和纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动的亚美尼亚总理帕什尼扬。

韩正表示,习近平主席同总理先生举行了富有成果的会晤,宣布建立中亚战略伙伴关系,开启两国关系发展新篇章,为双边合作注入新动力。中方愿同亚方共同努力,落实好两国领导人重要共识,全面推进各领域合作,推动双边关系不断迈上新台阶。习近平主席提出全球治理倡议,有力回应国际社会关切,中方愿同亚方共同践行。

帕什尼扬祝贺纪念中国人民抗日战争胜利80周年活动取得圆满成功,表示亚方赞赏和支持全球治理倡议,愿以建立战略伙伴关系为契机,同中方加强务实合作,更好惠及两国人民。

《 人民日报 》( 2025年09月04日 05 版)

(责编:卫嘉、白宇)

李龙伊

2025年09月04日07:07 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

9月3日,上百架受阅战机列阵飞过天安门广场上空。眼前这一幕,令人们的思绪倏然穿越到1949年金秋。开国大典上,一句“飞机不够,就飞两遍”,道出创业维艰。

烽火硝烟散去,盛世中华,国泰民安。阅兵盛典上,受阅官兵英姿勃发,武器装备先进强大,精神力量充沛丰盈。人民军队钢多气更盈,骨硬志愈坚。

难以忘怀,受阅将士目光如炬、斗志昂扬,展现出新时代人民军队听党指挥、奋斗强军的磅礴气势。从编组队形到装备配置,从指挥流程到训练标准,每一个细节都向战场对标、向打赢聚焦,彰显着人民军队召之即来、来之能战、战之必胜的信念。

难以忘怀,受阅官兵话语朴实无华却字字千钧:6次参阅的丁辉坚定表示,要跑出奋斗强军加速度;空中梯队歼击机女飞行员康凯说,把壮美航迹书写在祖国蓝天;4次保障阅兵的“铁甲神医”杨玉柱,誓要守护装备周全……涓涓细流,汇成江海。每个人的梦想,终将汇聚成实现强军梦的磅礴伟力。

这次阅兵,是人民军队奋进建军百年的崭新亮相。强大、威武、焕然一新的人民军队,正阔步向建设世界一流军队的宏伟目标进发。

《 人民日报 》( 2025年09月04日 13 版)

(责编:卫嘉、白宇)

本报记者 金正波 李龙伊

2025年09月04日07:07 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

在9月3日的盛大阅兵仪式上,所有受阅武器装备都是国产现役主战装备,是继2019年国庆大阅兵后我军新一代武器装备的集中亮相。

装备方队按照实战化联合编组,编为陆上作战群、海上作战群、防空反导群、信息作战群、无人作战群、后装保障群和战略打击群等,充分展示我军制胜现代战争的强大能力。

这次阅兵,受阅武器装备主要有几个特点:一是,以新型四代装备为主体,比如新型坦克、舰载机、歼击机等,按作战模块进行编组,展示我军体系作战能力。二是,遴选陆上、海上、空中系列无人智能和反无人装备,以及网电作战等新型力量受阅,比如新型无人机、定向能武器、电子干扰系统等,展示我军新域新质战力。三是,集中亮相一批高超声速、防空反导、战略导弹等先进装备,展示我军强大的战略威慑实力。

这次受阅的武器装备信息化、智能化程度都比较高,充分体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。

钢铁洪流,势不可挡。地面突击方队以“箭形”编组动地而来,99B坦克信息赋能、重火打击,100坦克和100支援战车智能化程度高、协同能力强,作为陆军地面突击力量的新一代装甲装备,尽显攻坚突破的强大战力。

海天盾牌,御敌铠甲。舰载防空武器方队4型受阅装备构成远近衔接、立体对空防御体系,其中舰载激光武器具有精准毁伤、持续打击的突出优势,成为打造海战攻防新规则的“光之利刃”。

剑指苍穹,御敌长空。对空抗击方队受阅的红旗—20、红旗—19、红旗—29等6型装备,可实施多段多层反导拦截、远中近程防空抗击,构筑起防空御天的坚固屏障。

电磁利剑,先手制敌。电子对抗方队受阅的5型电子对抗骨干装备,全频侦控、精准压制,是制胜多域联合战场的利器。

人工智能,空天争锋。空中无人作战方队受阅的新型察打一体无人机、无人僚机、无人制空作战飞机、舰载无人直升机,可隐蔽出击、广域覆盖、自主协同,创新未来空战新样式。

向战为战,融合保障。后勤保障方队受阅装备为野战急救车、野战帐篷医院系统、运加油车、基地化热食快餐保障系统,大幅提升联合保障能力。

以快制强,极速打击。高超声速导弹方队受阅的鹰击—21、东风—17、东风—26D导弹,飞行速度快、突防能力强、命中精度高,是具备全天候作战能力的新型杀手锏。

国之重器,压舱基石。核导弹第一方队,受阅的“惊雷—1”空基远程导弹、“巨浪—3”潜射洲际导弹、“东风—61”陆基洲际导弹、“东风—31”新型陆基洲际导弹,首次集中展示我军陆、海、空基“三位一体”战略核力量。

东风浩荡,威震寰宇。核导弹第二方队,“东风—5C”液体洲际战略核导弹打击范围覆盖全球,全时戒备、有效威慑,以武止戈、砥定乾坤!手握战略重器,铸就和平盾牌。

战鹰呼啸,气势如虹。空中梯队这次受阅的预警侦察、远程打击、制空作战、战略投送、支援保障等机型,成体系展示我军快速提升的空中作战能力。

亮剑云端,威风凛凛。歼击机梯队,歼—16D、歼—20、歼—20A、歼—20S、歼—35A编成两个楔队振翅长空,多款新型隐身战斗机列装,我国歼击机家族加速换羽更新,祖国领空不容侵犯!

航母佩剑,刀尖舞者。舰载机梯队歼—15DH、歼—15DT、歼—35和歼—15T编成两个楔队接受检阅。从滑跃起飞到弹射出击,从单一机型到多机协同,中国舰载机跨越发展、搏击海空。

《 人民日报 》( 2025年09月04日 14 版)

(责编:卫嘉、白宇)

本报记者 金正波

2025年09月04日07:07 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

三亚某军港,水天一色。山东舰官兵们正通过电视直播共同见证这一历史时刻。当受阅方阵依次通过天安门,官兵们不由得挺直了身板,脸上洋溢着自豪。

作为我国首艘完全自主设计、自主建造、自主配套的航空母舰,山东舰在这支迈向深蓝的海军力量中担当着重要角色。它的入列,标志着人民海军从近海防御到远海防卫的战略转型。如今,山东舰出远海、战风浪,常态化开展战备巡航和实战化演练,向世界传递了中国维护国家主权和海洋权益的坚定决心。

初秋时节,海军某潜艇支队某艇员队驾驶新型国产潜艇,执行海上战巡任务。近年来,该支队一批新型国产潜艇先后接装入列,在一次次重大演训任务的亮剑淬火中,逐渐成长为人民海军近海保打赢、远海强慑战的深海铁拳。

9月3日,某潜艇支队某艇员队组织收看阅兵仪式直播,铿锵有力的步伐、全新亮相的装备、转型跨越的成就,让他们动容,更让他们振奋。

在指挥舱,艇员们紧盯屏幕,指尖轻触按钮,有条不紊地完成一系列操作,用能打仗、打胜仗的实力与底气于无声处接受党和人民的检阅。

2019年4月23日,庆祝人民海军成立70周年多国海军活动海上阅兵现场,南昌舰作为水面舰艇“排头兵”踏浪而来。从那一刻起,首舰的职责使命伴随着南昌舰一路劈波斩浪、砺剑大洋。

南昌舰的入列,标志着海军驱逐舰实现由第三代向第四代的跨越,首次突破万吨级设计,在航母编队体系作战中发挥重要作用。

今年阅兵,南昌舰组织全体舰员集中收看。看到先进的武器装备,官兵们热血沸腾。军官于子洋说:“先辈用血肉换来和平盛世,我们要倍加珍惜。在未来的战场上,我们要发扬斗争精神,坚决捍卫祖国的海上权益!”

从小艇到巨舰,从近岸到深蓝,从单兵到体系,以第四代装备为引领、第三代装备为主体的现代化人民海军正在形成,大国战舰向着全面建成世界一流海军砥砺奋进、破浪远航。

(上官亚欣、陈泽生、王冠彪参与采写)

《 人民日报 》( 2025年09月04日 14 版)

(责编:卫嘉、白宇)

本报记者

2025年09月04日08:26 | 来源:人民网-人民日报海外版

小字号

小字号

|

图①:9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京隆重举行。图为教练机梯队接受检阅。 |

|

核导弹第二方队通过天安门广场。 |

80响礼炮震彻云霄。

国歌奏响,全场齐唱;五星红旗,迎风飘扬。

“中华民族伟大复兴势不可挡!人类和平与发展的崇高事业必将胜利!”中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话,全场掌声雷动,经久不息。

雄壮的军乐声中,习近平乘车沿长安街检阅部队。受阅部队军容严整、意气风发,铁甲战车整齐列阵、威风凛凛。

阅兵分列式开始,45个受阅方(梯)队依次经过天安门前。雄师列阵,气势如虹;战旗猎猎,铁流滚滚;战鹰呼啸,振翅长空。

当《歌唱祖国》响彻广场,8万羽和平鸽振翅高飞。大江南北、长城内外,14亿多中国人心潮澎湃:“歌唱我们亲爱的祖国,从今走向繁荣富强。”

铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。这是胜利的歌唱,这是胜利日的模样。

歌声壮怀,许多面容在眼前浮现。

那是浴血奋战的英勇战士。是“名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华”的抗日将领左权,是“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华”的巾帼英雄赵一曼,是台儿庄血战,是平型关大捷,是麻雀战、破袭战,是地道战、地雷战……是380余万中国军人抗战中血染疆场,才有了今天的烟火寻常。

那是毁家纾难的父老乡亲。多少母亲送儿上战场,多少妻子送郎打日寇,多少工人舍命生产,多少商人倾尽家财。南洋华侨郑潮炯“义卖抗日”,台湾雾峰林家三代人接续斗争,在香港教书的李淑桓先后把7个孩子送上抗日前线……今天重温这些历史,谁能不为之动容?

那是义无反顾的国际友人。苏联飞行员库里申科来华作战,加拿大医生白求恩救死扶伤,德国商人拉贝保护中国难民,美国记者埃德加·斯诺报道抗战壮举……对支援和帮助过中国人民抵抗侵略的外国政府和国际友人,中国政府和中国人民永远不会忘记!

14年浴血奋战,中国人民以铮铮铁骨战强敌、以血肉之躯筑长城,取得近代以来反抗外敌入侵的第一次完全胜利;以巨大的民族牺牲,为拯救人类文明、保卫世界和平作出了重大贡献。

80年岁月流转,当年历史不可忘;80年勇毅前行,天翻地覆慨而慷。今日之中国,已是全新的模样。

捍卫和平,我们拥有强大力量。受阅的威武之师,也是和平之师。中国人民解放军始终是党和人民完全可以信赖的英雄部队,完全有能力维护国家主权、统一、领土完整,为实现中华民族伟大复兴提供战略支撑,为世界和平与发展作出更大贡献。

鉴往知来,我们满怀必胜信念。中国特色社会主义道路是国家富强之路、民族复兴之路,也是和平发展之路、合作共赢之路。中国式现代化是走和平发展道路的现代化,中国永远是世界的和平力量、稳定力量、进步力量。举行阅兵,就是要再次宣示中国的决心:中国人民坚定站在历史正确一边、站在人类文明进步一边,坚持走和平发展道路,与各国人民携手构建人类命运共同体。

历史承载过去,也启迪未来。战争是一面镜子,能够让人更好认识和平的珍贵;纪念是一记警钟,能够让人重视守护和平的责任。

胜利日阅兵的意义,不仅在于回顾历史,更在于面向未来——人类命运休戚与共,各个国家、各个民族只有平等相待、和睦相处、守望相助,才能维护共同安全,消弭战争根源,不让历史悲剧重演!

正义的信念不可动摇,和平的期盼不可阻遏,人民的力量不可战胜!

当铸剑为犁、永不再战的理念深植人心,当发展繁荣、公平正义的理念践行人间,那便是一个更宏大的“胜利日”的模样!

(责编:白宇、袁勃)

2025年09月04日08:26 | 来源:人民网-人民日报海外版

小字号

小字号

|

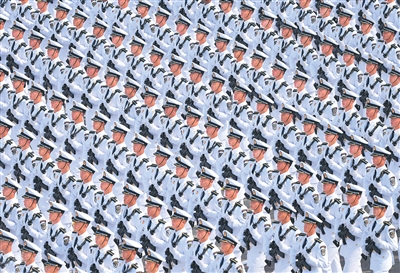

陆军方队。 |

|

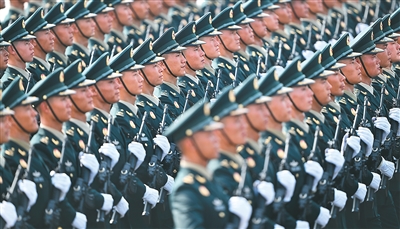

空军方队。 |

|

海军方队。 |

|

火箭军方队。 |

|

军事航天部队方队。 |

|

信息支援部队方队。 |

|

网络空间部队方队。 |

|

联勤保障部队方队。 |

|

维和部队方队。 |

|

战旗方队。 |

上万名受阅官兵、数百台(套)地面装备、百余架战机,编成45个方(梯)队庄严接受祖国和人民检阅。在党旗、国旗、军旗引领下,受阅方队擎军兵种军旗和武警部队旗集中亮相,这是我军力量结构新布局在阅兵中的首次集中展示。

(责编:白宇、袁勃)

六次参加阅兵的解放军军乐团原团长于海

本报记者 陈圆圆

2025年09月04日07:09 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

清晨,天安门广场,70岁的于海一身戎装,身姿笔直。

于海是中国人民解放军军乐团原团长,这一次是他第六次参与阅兵:1984年阅兵,任联合军乐团分指挥;1999年、2009年阅兵,任千人联合军乐团总指挥;2015年阅兵,任解放军千人合唱团团长兼总指挥;2019年及此次阅兵,任广场学生合唱团艺术指导。

9月3日,3000多名大学生组成的合唱团朝向天安门城楼,以青春洋溢的精神面貌亮相。《松花江上》《在太行山上》《保卫黄河》《没有共产党就没有新中国》,一首首诞生于抗战烽火中的经典歌曲连唱,让大家重温中华民族那段艰苦卓绝、气壮山河的峥嵘岁月。

“我的家在东北松花江上……”伴随学生们的歌声,于海也在观礼台上跟唱。正式阅兵前的每次排练,于海都与学生们一起披星戴月、全力以赴。阅兵结束,看着自己指导的学生出色完成任务,于海心潮澎湃,倍感光荣。

近乎执拗的坚持,铸就了阅兵场上的精准。于海15岁考入解放军军乐团,从单簧管演奏员成长为一级指挥,退休后仍奔走各地,宣讲自己亲历的故事。“国家仪式,差一拍都不行。”在他心中,国歌的84个字、37小节、46秒,早已融入生命的旋律。

于海犹记得1999年为阅兵活动训练时,有方队反映军乐团的演奏节拍不准。于海反复研究,发现问题并不出在演奏,而是出在距离上:方队离军乐团远,声音到达得慢;离得近,则到得快。有人提议:“不如放录音。”于海当即反对:“军乐必须现场演奏。”后来,经过技术手段的改进,这一问题得到了妥善解决。

多年的参与,也让于海深切感受到了仪式的变迁。2009年国庆,《红旗颂》首次在天安门广场回响,军乐曲目更加多元化、艺术化。为《红旗颂》作曲的吕其明,激动地给于海打来电话:“这辈子的心愿实现了!”

此次阅兵,出现在2019年阅兵活动上的《钢铁洪流进行曲》再次奏响,15种乐器、11个声部和谐交融,展现新时代中国气派。“有自己的硬实力,也有自己的新风貌。这样一支与时俱进的队伍,一定所向披靡、战无不胜!”于海说。

大会落幕,于海起身。当他走过队伍时,合唱团的年轻人纷纷致意。还有学生笑着围过来:“于老师,能合个影吗?”面对镜头,于海绽放笑容。

“国家强盛,是最动人的交响!”于海说。与军乐相伴大半生,于海仍在用自己的方式,循着时代的节拍,奏响动人的乐章。

《 人民日报 》( 2025年09月04日 07 版)

(责编:卫嘉、白宇)

全国政协委员建言以区域教育医疗资源合理高效配置,推动经济社会高质量发展——

本报记者 易舒冉

2025年09月04日07:07 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

|

湖南怀化通道侗族自治县万佛山镇木脚村,支教大学生在给孩子们上人工智能实验课。 |

|

江苏东台市成立医共体运营发展中心,影像云诊中心的医务人员正在集中读片。 |

|

四川成都双流区永安镇四川师范大学附属生物城学校,新生在操场上奔跑。 |

教育、医疗是关系百姓生活福祉的两件关键民生事。

党的二十届三中全会《决定》提出:“优化区域教育资源配置,建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制”“促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设”。如何进一步优化区域教育资源配置,办好人民满意的教育?如何在医疗资源配置上精准发力,缓解百姓看病难、看病贵的焦虑?相关领域的全国政协委员建言献策,为以区域教育医疗资源合理高效配置推动经济社会高质量发展集智聚力。

加大高质量教育医疗资源供给

近年来,人们对教育、医疗卫生、养老托育等公共服务需求持续升级,尤其对优质公共资源的期待愈发强烈。这一变化既反映了民生福祉的改善,也对资源配置提出了更高要求。

“当前,高质量的资源供给仍存在缺口,如进一步城镇化带来的城市教育资源紧张和乡村医疗服务保障难度加大、老龄化带来的医疗卫生和医养结合服务总需求持续增长等。”全国政协教科卫体委员会副主任、全国社会保障基金理事会原党组书记丁学东表示。

丁学东建议,有针对性地提高优质资源供给占总供给的比重,可综合运用国家规划、财政、金融等杠杆,在政府作为供给主体的基础上,通过市场价格机制和激励机制,积极引入社会力量参与高质量公共资源供给。

优质医疗资源离不开好医生。“让百姓就近找到好医生,需优化医学教育布局。”全国政协委员、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏说。

调研中,张文宏发现只有将优质医疗资源下沉与医学教育改革深度协同,才能从源头保障基层拥有足够且足以让群众信任的好医生。他建议,教育、卫生健康等多部门联手,根据各地人口、疾病情况和规划,定期发布哪里缺什么类型医生、数量缺口多少,画好实时“人才缺口地图”。通过定向扩招、本地培养方式,重点扩大紧缺专业招生,在医疗人才匮乏地区推行“本地招生、本地就业”模式,为基层精准输送人才。

全国政协委员、中国工程院院士许唯临关注到西部地区高等教育资源供需矛盾。“西部高校‘双一流’建设的引领带动作用有待进一步发挥。有的学科点区域贡献度和社会认可度都很高,但一直未被纳入国家‘一流学科’建设名单。”许唯临说。

许唯临建议,加强西部地区特色化“一流学科”建设布局,引导西部高校以特色促发展,增加对服务西部地区经济社会发展贡献度、学科方向与区域经济社会发展契合度的评价,进一步发挥“双一流”建设的引领带动作用,进而优化西部地区高等教育资源。

优化区域资源配置机制,合理调配资源与需求

教育、医疗资源是有限的,“撒胡椒面”式的资源配置不仅难以提高服务质量,更易造成资源与需求的错配现象。

“针对老龄少子、人口达峰的趋势和群众对服务质量、体验感需求的不断升级,建立健全以数据为基础的公共资源配置管理体系,结合对区域人口和教育医疗等资源的数据变化,对资源需求变动开展精准预测,科学指导资源配置。”丁学东说。

全国政协委员、上海新纪元教育集团董事长陈伟志长期关注高中阶段教育资源配置与利用情况。在他看来,应在人口流入量大、普高学位紧张的地区动态调整普通高中、职业高中和综合高中的学位供给,引导部分生源萎缩的中职学校转型为综合高中。同时,加快研究适应职普融合的考试方式,消除中职教育“普高化”倾向。

当前,很多优质的教育、医疗资源集中在大城市和城市的核心区域,没有完善的机制很难合理调配资源。

全国政协委员、民进宁夏回族自治区委会主委王春秀结合闽宁教育协作的实践,为东西部教育协作提出了意见建议。“协作机制还不够系统。东西部教育协作多以短期研修、随机交流等互动形式为主,缺乏系统化的跨区域联合教研、课题共研、人才共育等长效机制。”

王春秀建议,制定“十五五”东西部教育协作专项规划,提升协作刚性,推动教育协作由“活动型”向“机制型”转变,由“点式互动”升级为“链式协同”;优化激励政策,制定专项职称评定倾斜政策,实现帮扶教师在受援地参与职称评审,强化输出地的激励保障;支持东部“双一流”建设高校在西部打造跨区域的科创平台,为西部特色产业高质量发展提供可持续的人才支撑。

科技赋能优质资源惠及更多百姓

运用科技创新成果,提升优质公共资源的使用效能是委员们的共识。一些地方已开始实践探索。

在湖北武汉,“武汉教育云”统筹调动全市优质高中教育教学资源,实现优质课程共享,远城区基础教育教学质量稳步提升。“数字教育实践取得的成果证明,以人工智能技术推动优质教育资源共享可行也必行。”全国政协委员、民进湖北省委会副主委孟晖说。

孟晖建议,实施保障优质资源高效共享的教育数字化环境建设行动,尽快制定并实施统一的数据接口和技术规范,打通底层数据通道;加快建设全国统一的教育大数据中心,构建结构合理、互联互通的核心平台体系,改变当前平台多头建设、系统割裂、数据不互通的局面。

人工智能可以赋能教育公平,同样可以提高基层医疗卫生服务能力建设。

全国政协委员、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩建议,构建“诊前—诊中—诊后”全流程智能化体系,赋能家庭医生。诊前借助智能问诊与可穿戴设备实时监测,预测风险并实现个性化干预;诊中依托人工智能临床决策支持和远程会诊,提升诊疗质量,实现精准分级诊疗;诊后通过智能语音外呼实现居家随访,“让指尖上的优质医疗服务惠及全民”。

吴浩还建议,推进智慧村卫生室建设,通过移动智慧巡诊车等,开展偏远村居的诊疗和公共卫生服务,全力打通偏远村居百姓看病就医的“最后一公里”,提升健康获得公平性、可及性。同时,构建基层医疗卫生大数据预警平台,强化基层“哨点”作用,与疾病预防控制中心实现数据实时共享,完善传染病监测预警体系。

《 人民日报 》( 2025年09月04日 17 版)

(责编:卫嘉、白宇)

——第十二个国家宪法日座谈会发言摘编2025年12月16日06:16 | 来源:人民网-人民日报小字号 深化宪..

扫描二维码微信打赏