【学习进行时】近日,习近平总书记对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出重要指示。新华社《学习进行时》推出文章,讲述习近平总书记推动文化和自然遗产保护的故事。

习近平总书记近日对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出重要指示指出,“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”和“巴丹吉林沙漠-沙山湖泊群”、“中国黄(渤)海候鸟栖息地(第二期)”成功列入《世界遗产名录》,对于建设物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生的中国式现代化具有积极意义,为世界文明百花园增添了绚丽的色彩。

习近平总书记强调,要以此次申遗成功为契机,进一步加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护,切实提高遗产保护能力和水平,守护好中华民族的文化瑰宝和自然珍宝。

习近平总书记高度重视文化和自然遗产保护传承工作,在各个工作时期推动了多个世界遗产的保护工作,留下许多故事。

这是2024年1月22日拍摄的甘肃敦煌莫高窟。新华社记者 马希平 摄

“保护好是第一位的”

735个洞窟、4.5万平方米壁画、2000多身彩塑,始建于公元366年的敦煌莫高窟不仅是中国的千年瑰宝,也是古丝绸之路多元文明交流、多民族文化交融的见证。1987年,莫高窟被列入《世界遗产名录》,是中国首批世界遗产之一。

2019年8月,习近平总书记考察了解莫高窟历史沿革和文物保护研究情况,并走进洞窟察看历史悠久的彩塑、壁画。总书记深情地表示,此行实现了一个夙愿。

1986年,时任厦门市委常委、副市长习近平到甘肃调研交流,因时间紧、路途远而没能到敦煌。直到30多年后说起这段往事,总书记还提到了当时的那份遗憾。

走进莫高窟第323窟,习近平总书记望向北壁上的一幅壁画。

“这是张骞。”总书记说,随即又问,“这是什么时代画的?”

“初唐时期。”负责讲解的敦煌研究院文化弘扬部副部长宋淑霞向总书记介绍。

虽然是第一次走进莫高窟,但是总书记对文物的熟悉程度令工作人员惊讶和感动。

总书记强调,要十分珍惜祖先留给我们的这份珍贵文化遗产,坚持保护优先的理念,加强石窟建筑、彩绘、壁画的保护,运用先进科学技术提高保护水平,将这一世界文化遗产代代相传。

考察期间,习近平总书记还在敦煌研究院主持召开座谈会。“游客目前是否超量了?超负荷情况怎样?”“近年敦煌下雨多了?”……从游客数量到自然灾害影响,习近平总书记问得特别细致。散会的时候,总书记又在门口停住脚步,特意叮嘱大家:“世界文化遗产,保护好是第一位的,旅游是第二位的,不能光盯着门票而追求经济效益,不能过于商业化。”

“努力把研究院建设成为世界文化遗产保护的典范”“运用先进科学技术提高保护水平”……总书记的勉励,一直鼓舞着这里的每一个人。

2020年,敦煌研究院内的国内首个文物保护领域多场耦合实验室正式投运,分为夏季仓、冬季仓和风雨仓,可模拟-30℃到60℃、10%至90%相对湿度的环境。从莫高窟等地取来的土石样品将经受各种气象条件的考验,从而揭示石窟寺风化的奥秘,有针对性地采取保护措施。

2023年,“数字藏经洞”上线,数字孪生技术复原了洞窟实体与所藏文物。动动手指,用户便可扮演不同角色,“穿越”至晚唐、北宋、清末等时期,与洪辩高僧等历史人物进行互动,感受洞窟营造、放置经书等不同场景,沉浸式体验敦煌文化。

“实现敦煌文化艺术资源在全球范围内的数字化共享”——在习近平总书记的勉励下,“数字敦煌”一步一个脚印,正变成现实。

2024年7月4日,游客在杭州良渚古城遗址公园莫角山宫殿遗址参观。新华社记者 江汉 摄

挽救良渚古城遗址

良渚,意为“美丽的水中之洲”,位于浙江省杭州市余杭区河网纵横的平原地带。良渚古城遗址,代表了中国在5000多年前伟大史前稻作文明的成就。很难想象,这一中华文明的重要根脉,曾一度岌岌可危。

2003年,时任浙江省委书记习近平来到良渚遗址调研。此时的良渚,处在保护与发展的矛盾中。当地一带的安山岩硬度、韧性都极佳,难有替代者,因此,这里也就成了绝好的天然矿场。大量开山炸石,严重破坏了良渚遗址的生态环境。

在良渚文化博物馆会议室里,习近平斩钉截铁地说:“良渚遗址是实证中华五千年文明史的圣地,是不可多得的宝贵财富,我们必须把它保护好!”当得知影响遗址安全的湖州德清县6家石矿场关停有困难时,习近平当机立断,“明天,就去湖州。”很快,这几家石矿场彻底关停。

在习近平的关心指导下,良渚遗址保护工作渐入佳境。

2008年9月,良渚博物院向社会开放。1个多月后,习近平再次视察良渚遗址保护工作。在良渚博物院,他嘱咐时任院长:“要把良渚博物院建设成为良渚文化展示普及中心、学术研究中心和爱国主义教育中心”,“要让收藏在博物馆里的文物‘活’起来”。

2019年,在第43届世界遗产大会上,良渚古城遗址申遗成功。良渚古城遗址所代表的中华5000年文明史,得到国际社会广泛认可。

如今,良渚古城、瑶山、老虎岭三大遗址公园相继建成开放,与良渚博物院构成完整展示体系。依托新科技、新创意,文物以更加生动可感的形象走向万千大众,吸引各地游客前来“打卡”。自申遗成功以来,已有900余万人次游客前来参观游览。

2023年,首届“良渚论坛”在浙江省杭州市开幕,习近平总书记向论坛致贺信。总书记指出,良渚遗址是中华五千年文明史的实证,是世界文明的瑰宝。在悠远的历史长河中,中华文明以独树一帜的创新创造、一脉相承的坚持坚守,树立起一座座文明高峰。

晨曦中的杭州西湖景区,雷峰塔沐浴在晨光中。新华社记者 徐昱 摄

关注西湖边椅子、厕所等细节

杭州西湖承载着悠久的历史,积淀着深厚的文化。曾经,由于保护不力,加上人为摧残,西湖水域面积大幅缩小,西湖全景难觅。

2002年,习近平到浙江工作,在杭州考察的第一站就选在了西湖。在杨公堤新西湖景区建设工地现场,习近平仔细看着规划图纸,对大家说,历史文化名城是杭州的“灵魂”,西湖是杭州的“生命线”。西湖综合保护工程是德政善举、得民心之举。这一年,西湖综合保护工程启动。

习近平对西湖保护的关注细致到每个细节。

在西湖的改造中,不少杭州市民发现,湖边的长椅变少了。原来,西湖景区免费开放后,增设了不少椅子供市民、游客休息,但椅子多了,间距也就近了。

“习书记考虑到西湖边恋人很多,如果椅子之间距离太近,恋人们会感到不自在。”西湖景区工作人员回忆当时的场景,对习近平的细致入微深为叹服。

除了对长椅的关注,习近平还就西湖景区里的厕所和游船提过建议。

“厕所晚上开放吗?”习近平提出疑问。西湖边的公园免费开放,但是晚上公共厕所关闭,给市民、游客带来很多不便。后来,西湖边公共厕所全部24小时免费开放。

习近平还注意到,西湖水域拓展后,游船在经过新西湖上的桥洞时,经常会磕碰到,既不安全,也会造成桥洞和船体损坏,建议加以改进。西湖景区经过调研,在船头增设橡胶轮胎进行防护。

在习近平的关心和指导下,西湖综合保护工程共修复、重建180多处人文景点,逐渐恢复明代西湖的西部水域。同时,挖掘和还原许多西湖周边的历史文化景观,将西湖的园、亭、寺、塔与吴越文化、南宋文化、明清文化相结合,丰富了西湖风景区的历史文化内涵。

2011年,西湖申遗成功。多年来,西湖在优化生态环境、保护文化遗产等多方面持续发力,“一湖映双塔,湖中镶三岛,三堤凌碧波”的美景让西湖在长假期间常常位居热门景区榜单前列。

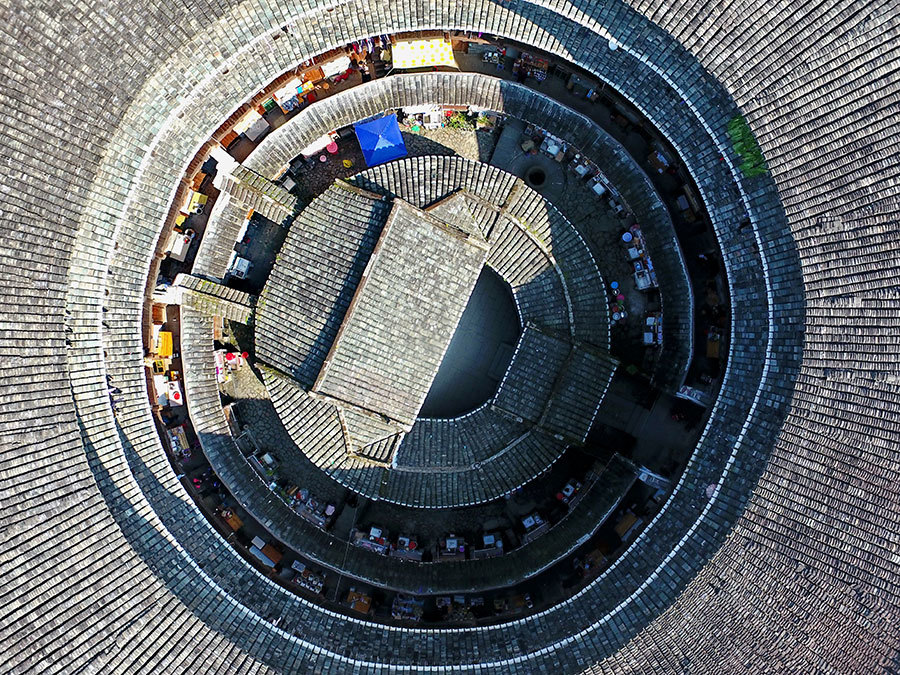

福建省漳州市南靖县梅林镇坎下村的圆形土楼怀远楼(无人机照片)。新华社记者 林善传 摄

定名“福建土楼”

在福建,独具特色的土楼是最能体现传统文化的建筑之一。

1998年起,福建龙岩、漳州的几个县陆续加入到土楼申遗行列。但到底是叫“客家土楼”还是“闽南土楼”,龙岩、漳州两地各执一词,争论不已,谁都不愿作出妥协。

“笔墨官司”打到了时任省长习近平那里。2000年4月30日,习近平主持召开省长办公会议,研究了土楼申遗有关问题。

时任副省长潘心城回忆:“习近平同志说,福建到处都有土楼,现在整个福建的土楼都要申报世界遗产,我们就称为福建土楼,这样八闽大地都有份。大家觉得习近平同志说得有理有据,又顾全大局,纷纷表示同意。”

后来,福建省政府正式确定由永定、南靖、华安三县的“六群四楼”共46座土楼,以“福建土楼”的名义申报世界文化遗产。

在习近平关心下,龙岩、漳州两地齐心协力,加快土楼保护、环境整治提升等工作,福建土楼申遗进入快车道。

2008年7月7日,在加拿大魁北克召开的第32届世界遗产大会上,福建土楼成功列入《世界遗产名录》。

世界遗产委员会评价:“土楼以其建筑传统和功能作为典型范例被列入,它体现了一种特定类型的公共生活和防御组织,并且体现了人类居住与自然环境和谐相处。”

武夷山九曲溪两岸的丹霞景观(无人机照片)。新华社记者 姜克红 摄

关系武夷山前途命运的大问题

福建武夷山,集生态宝库、瑰丽风景、文化名山于一身。在福建工作期间,习近平十分关注武夷山申报世界遗产的进展,积极协调推动有关工作。

朱子理学是武夷山世界文化遗产的重要组成部分。1998年10月,时任福建省委副书记习近平来到南平察看重建中的考亭书院,考亭书院是朱熹晚年居住的讲学之地。习近平询问:书院原来就有这么大的规模吗?考亭书院有没有什么图纸?古籍书中有没有什么记载?

得知南平不仅保存了相关史料,还成立朱子文化研究会,着力传承保护弘扬朱子文化,习近平语重心长地说:“你们有这些文物史料,要加强保护和传承。”

之后,当地加大了保护力度,在重建书院上尽量保持原貌,全力把历史古迹保留下来、把朱子文化弘扬出去。

对武夷山的生态保护,习近平同样十分关心。

1998年11月,习近平在武夷山市调研生态保护,在车上利用空隙时间给随行的同志上了一节生态课。习近平举了一个例子说,美国夏威夷岛当地政府想利用优越自然环境发展农牧渔业繁荣经济,当地议员和专家学者提出反对意见,认为要利用这个自然优势,把生态环境文章做足才是真正出路。最终,政府采纳了这个意见,退耕退渔去牧,由此才使夏威夷岛成为世界著名的旅游胜地。习近平说:“这个例子告诉我们,武夷山应该把自然生态保护好,这是关系武夷山前途命运的大问题。”

1999年12月1日,作为世界文化和自然双遗产,武夷山正式被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

多年来,“双世遗”已经成为武夷山最亮丽的品牌,每年都有数百万中外游客畅游武夷山,在这里感受厚重历史文化,领略世界遗产的奇秀风光。

游人在厦门鼓浪屿沙滩上游玩(无人机照片)。新华社记者 姜克红 摄

八卦楼的新生

鼓浪屿,面积不足2平方公里。19世纪中期开始,岛上先后建起千栋风格各异的建筑,有“万国建筑博物馆”的美誉。

岛上有座八卦楼,是鼓浪屿的地标建筑之一。它兴建于1907年,后来因缺乏保护,破坏严重。到上世纪80年代,楼里被三个单位切割成“盘丝洞”,地下室住着10多户人家,走上几步,楼板还跟着颤抖……

1986年的一天,时任厦门市委常委、副市长习近平在鼓浪屿刚作完一场报告,走出大厅,时任厦门市博物馆馆长、负责八卦楼修复工作的龚洁拉住了他。

“习市长,请您参观一下八卦楼。”龚洁发出邀请。

“好啊!”习近平答应得很干脆。

习近平来到八卦楼,在院落转了一圈。

龚洁说:“还有楼上。”

“我知道你的意思。”习近平马上说。“缺多少?”他边走边问。

“30万元。”龚洁答。

“明天来拿。”习近平说。

那时,厦门到处都要发展,到处都缺钱。习近平批下的30万元,十分珍贵。

整修后的八卦楼,如今成为国内唯一的风琴博物馆。因完整保持了当年的历史风貌,八卦楼和另外52栋历史建筑,成为鼓浪屿文化遗产的核心要素。

2017年7月8日,在第41届世界遗产大会上,“鼓浪屿:历史国际社区”被列入《世界遗产名录》。

欣闻鼓浪屿申遗成功,习近平总书记作出重要指示:把老祖宗留下的文化遗产精心守护好,让历史文脉更好地传承下去。

策划:储学军

监制:车玉明 李志晖

统筹:万 方 王子晖 华 明 董博越

主笔:金佳绪 潘子荻 张芮绮 刘 淼

参与报道:敖春磊 翁 璟 马 江 夏越峤

新华网制作

习言道|找到最大公约数、画出最大同心圆

2024-08-10 20:10:59中国新闻网

统一战线因团结而生,靠团结而兴。党的十八大以来,习近平总书记就统一战线工作发表一系列重要讲话、作出一系列重大部署,强调找到最大公约数、画出最大同心圆。

新华社第一工作室出品

行走丝路 美美与共

2024-08-10 16:10:25西部网

西部网讯(记者 李卓然 杜鹏)大道同行,美美与共。

2000多年前,亚欧大陆上勤劳勇敢的先辈们筚路蓝缕,穿越戈壁沙漠,凿空联通亚欧的陆上古丝绸之路。从此,穿越不同时空、跨越不同文明,东方的茶叶、丝绸、瓷器与西方的玻璃、香料随着阵阵驼铃转运流通。

如今,循着这支万里驼铃的浩浩长歌,“2024丝绸之路万里行·繁荣之路”大型跨国全媒体活动连接古今,在沿途各地的丝路印记中,见证陆上丝绸之路“使者相望于道,商旅不绝于途”的盛况,全景记录中国携手亚欧各国传承友谊、增进互信、提振信心,开辟面向未来的时代新篇。

当地时间8月7日,“2024丝绸之路万里行·繁荣之路”大型跨国全媒体活动祝捷仪式在法国巴黎举行。

人文相通 架起中外友人心灵相通的桥梁

“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。”

在乌兹别克斯坦希瓦古城,一座金色的纪念碑引起了“2024丝绸之路万里行·繁荣之路”大型跨国全媒体采访团记者的关注,它上面记录着古城焕新的中国印记——“中国政府援助乌兹别克斯坦花剌子模州历史文化遗迹修复项目”。

希瓦古城,是中国在中亚开展的首个文化遗产保护项目。这里保存着中亚花剌子模地区最完整的古建筑群和东西方文明交汇的历史印记。但由于年久失修,希瓦古城部分古建状态不断恶化,甚至濒临坍塌。

乌兹别克斯坦希瓦古城。

为期六年的中乌合作修复,中国“文物医生”和当地民众并肩工作,用妙手匠心恢复了古建昔日的容光,最大限度保存希瓦古城的真实完整和珍贵历史信息。

中外考古人通过联合考古,展开跨时空对话,接续文明脉络,续写千年友谊。无独有偶,在罗马尼亚首都布加勒斯特一家由陕西渭南人开办的中医馆,用源远流长的中医药文化,架起了中罗两国人民心灵相通的桥梁。

李洛西(左一)向国际友人介绍中药产品功效。

借着陆上丝绸之路的东风,中医药开始在罗马尼亚逐渐推广起来,越来越多的当地居民开始接受并认可中医药的疗效。中医李洛西的中医馆应运而生,他擅长的针灸和穴位按摩在当地备受好评。近20多年里,他不仅在当地举办了多期推拿按摩培训班,培养了近300名洋学生,还开了中医馆,利用祖传的中医知识和手法,为当地人减轻病痛。

“文化的交流是双向的,我在这里传播中国文化的同时,也会接触到罗马尼亚本地的文化。这种交流有助于打破文化隔阂,增进相互理解和尊重。”李洛西对采访团记者说道。

近年来,为探索“一带一路”文明脉络,推动人类文明进程,陕西积极参与亚洲文化遗产保护行动,深度拓展与“一带一路”共建国家文物交流合作,在联合考古发掘、文物科技保护、学术研究与交流等领域取得显著成效,为中外文明互鉴和文化遗产交流作出表率。

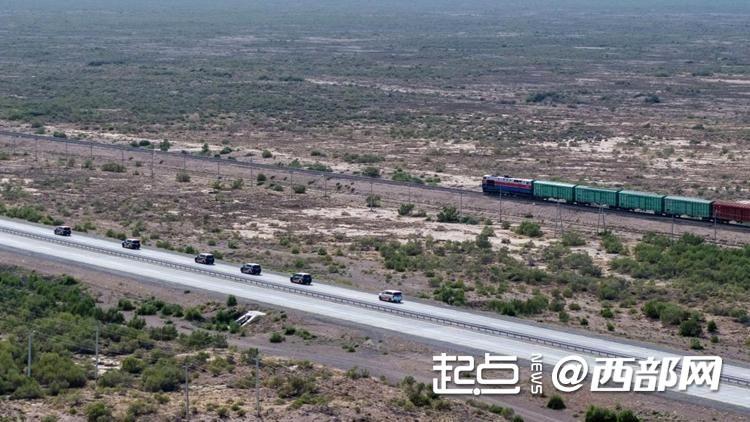

当地时间7月14日上午,中欧跨里海直达快运顺利抵达土耳其伊斯坦布尔,完成中欧跨里海直达快运首票作业,标志着中欧之间“第四物流通道”正式贯通。

贸易互通 为共建“一带一路”高质量发展写下生动注脚

当地时间7月14日上午,中欧跨里海直达快运顺利抵达土耳其伊斯坦布尔,完成中欧跨里海直达快运首票作业。这台快运车辆是中哈两国元首7月3日在哈萨克斯坦以视频方式出席中欧跨里海直达快运开通仪式后出发的首批车队中运输距离最远的车辆,也是中国货运车辆首次实现跨里海运输。“2024丝绸之路万里行•繁荣之路”全媒体采访团的记者,从中国霍尔果斯口岸一路同行至土耳其伊斯坦布尔,全程记录了这一历史性的运输。

此次是中方车辆首次以公路直达运输方式抵达里海沿岸港口,经驳船运输跨越里海,最终抵达欧洲。这标志着中欧之间除航运、海运、铁路外的“第四物流通道”正式贯通。中欧跨里海直达快运开通后,承运车辆持TIR单证只接受始发地和目的地国家的海关检查,途经国海关原则上不再开箱查验,大幅节省了通关时间和运输成本。今后,在国际运输大通道上将看到越来越多的中国人、中国车、中国货。

丝路万里行车队驶入哈萨克斯坦境内,偶遇货运火车。两支“钢铁驼队”齐头并进,鸣笛致敬。

一路走来,丝路沿线的“中国元素”“中国制造”不仅令采访团倍感亲切与骄傲,也让外国友人刮目相看,赞叹不已。在哈萨克斯坦塔镇街头,采访团的“红旗”车让当地青年连连称赞并拍照合影。在格鲁吉亚的商店里,琳琅满目的中国商品成为连接两国人民的友谊纽带。在法国巴黎埃菲尔铁塔下的游客服务中心,支付宝让国内游客轻松享受便捷支付体验,中国金融科技的力量在这里得到了生动展现……

6月20日上午,在西安国际港站中欧班列(西安)始发车站,中欧班列与汽车车队共同鸣笛出发,“2024丝绸之路万里行·繁荣之路”大型跨国全媒体活动正式拉开帷幕。

跨越山河开新途。数据显示,今年上半年,陕西省进出口总额2270.09亿元,同比增长12.5%。其中,出口1537.08亿元,增长17.8%;进口733.01亿元,增长2.6%。对共建“一带一路”国家进出口总额1269.83亿元,增长20.5%;对中亚五国进出口增长77.7%。“互联互通”铺就一条互利共赢、繁荣发展之路,为推动共建“一带一路”高质量发展写下生动注脚。从此,山不再高,路不再长。

用眼睛观察,用心灵感受,用镜头记录。历时47天跨洲际行驶,行经亚欧大陆13个国家,总行程超过17000公里的“2024丝绸之路万里行·繁荣之路”大型跨国全媒体活动完美落幕。而更多精彩的故事还在不断上演,让丝路精神得到了完美的诠释。

“2024丝绸之路万里行·繁荣之路”大型跨国全媒体采访团记者正在采访。

凯歌而行,不以山海为远;乘势而上,不以日月为限。未来,陕西广电融媒体集团(陕西广播电视台)将会继续发挥“丝路起点”主流媒体优势,积极响应共建“一带一路”倡议,以媒体深度融合为动力,通过车轮丈量丝路,通过镜头记录丝路,着力提升国际传播能力,为促进中外文化交流,推动构建人类命运共同体贡献媒体力量。

看准了就坚定不移抓丨让改革味更浓、成色更足!

2024-08-11 08:24:32央视新闻

崇尚实干、狠抓落实是习近平总书记反复强调的。他曾说过:“如果不沉下心来抓落实,再好的目标,再好的蓝图,也只是镜中花、水中月。”

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央以抓铁有痕、踏石留印的决心和力度推进全面深化改革,推动许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构。

今年5月召开的党外人士座谈会上,习近平总书记在谈到如何进一步全面深化改革时强调,要“增强改革的针对性、实效性”“要发扬钉钉子精神,树立和践行正确政绩观,察实情、出实招、求实效”。

党的二十届三中全会《决定》提出了300多项重要改革举措,每一条都有实的内容。《决定》明确要求全党必须求真务实抓落实、敢作善为抓落实,以实绩实效和人民群众满意度检验改革。

“大兴调查研究,走好群众路线,问需、问计于民,尊重基层和群众首创精神”,在党外人士座谈会上,习近平总书记强调,注重从老百姓急难愁盼中找准改革发力点和突破口。

人民群众不仅是浩瀚的力量之海,也是浩瀚的智慧之海。这些年,习近平总书记始终要求把加强顶层设计和坚持问计于民结合起来。

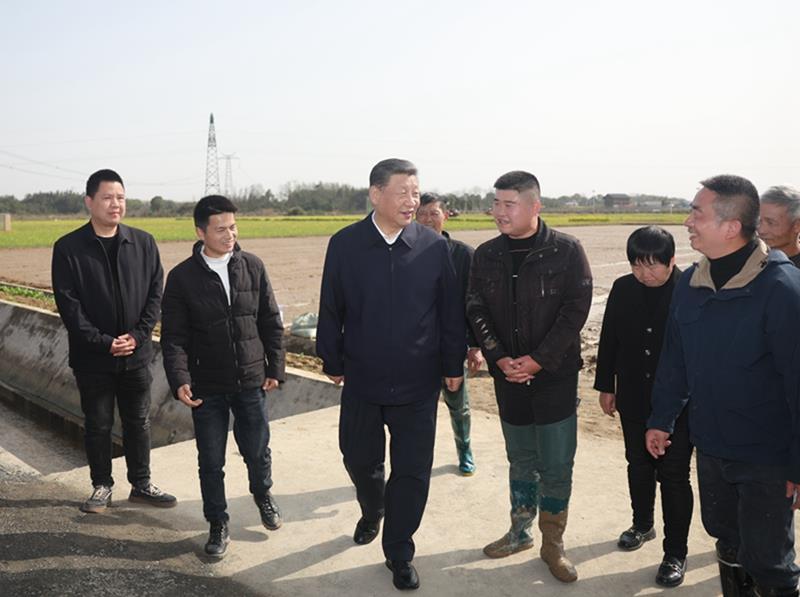

党的二十届三中全会召开前,总书记赴湖南、重庆、山东等地考察,主持召开企业和专家座谈会、党外人士座谈会等,在深入调查研究的基础上,广泛听取各方面意见。

△2024年3月19日,习近平总书记在湖南常德市鼎城区谢家铺镇港中坪村,同种粮大户、农技人员、基层干部亲切交流。

3月,总书记来到湖南常德考察,走进谢家铺镇粮食生产万亩综合示范片区,看秧苗培育、察土地翻耕、问春耕备耕。

“各地区各部门要压实责任,确保春播面积,细化春季田间管理,保障农资充足供应,强化农业社会化服务,在良种良法良机良田深度融合上下大功夫,落实好强农惠农富农政策,保障农民种粮收益,充分调动农民群众种粮积极性,为全年粮食增产和农民增收开好头、起好步。”总书记高度关注强农惠农富农和农村改革问题。

△2024年5月22日,习近平总书记在山东日照市阳光海岸绿道同市民亲切交流。

5月,总书记来到山东日照,沿绿道步行察看海岸线生态保护修复情况。他对市民游客们说:“生态环境好,老百姓就多了一份实实在在的幸福感。绿道建设把自然景色和人工设施很好地结合起来,应市民所需,是得民心之事。”

在第二天召开的企业和专家座谈会上,总书记强调 “要从人民的整体利益、根本利益、长远利益出发谋划和推进改革,走好新时代党的群众路线,注重从就业、增收、入学、就医、住房、办事、托幼养老以及生命财产安全等老百姓急难愁盼中找准改革的发力点和突破口”。

了解民情、掌握实情,老百姓关心什么、期盼什么,进一步全面深化改革就抓住什么、推进什么。《决定》提出的一系列改革举措,是发展所需,更是民心所向——

健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度,全面取消在就业地参保户籍限制,加快构建房地产发展新模式,健全人口发展支持和服务体系,按照自愿、弹性原则稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革等。

回望新时代全面深化改革历程,抓落实是要求,是行动,更是改革制胜之道。

2016年2月23日,农历元宵节刚过,习近平总书记主持召开十八届中央全面深化改革领导小组第二十一次会议。这次会议没有安排审议新的改革方案,而是听取10项改革推进落实情况汇报。

“把抓改革作为一项重大政治责任,坚定改革决心和信心,增强推进改革的思想自觉和行动自觉,既当改革促进派、又当改革实干家,以钉钉子精神抓好改革落实。”总书记斩钉截铁地说。

党政主要负责同志是抓改革的关键。习近平总书记叮嘱他们,要把改革放在更加突出位置来抓,不仅亲自抓、带头干,还要勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头,做到重要改革亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督察,扑下身子,狠抓落实。

△2024年3月25日,北京大兴区,工作人员为群众办理跨省政务事宜。

在2017年新年贺词中,习近平总书记提到“每条河流要有‘河长’了”。此前不久召开的十八届中央全面深化改革领导小组第二十八次会议审议通过《关于全面推行河长制的意见》。

从党政主导到社会共治,从各管一摊到部门协作,从一河一湖到全域建设,我国全面建立了以党政领导负责制为核心的河湖长制工作责任体系,有力破解了一大批长期想解决而没有解决的河湖保护治理难题。这正是压实各级责任、形成各方合力、建立落实机制的生动例证。

△2024年6月5日,志愿者在湖南常宁市洋泉水库清理水面漂浮物。

改革争在朝夕,落实难在方寸。《决定》明确到2029年完成提出的各项改革任务,时间紧、任务重、责任大。其中涉及的重要改革举措,需要逐步形成可操作的具体落实方案。

中国式现代化,民生为大。抓改革、促发展,归根到底就是为了让人民过上更好的日子。

去年11月,正在上海考察的习近平总书记专程来到外来人口占比高的闵行区,看一看新时代城市建设者管理者之家。

△2023年11月29日,习近平总书记在上海闵行区新时代城市建设者管理者之家考察。

曾经,建筑密、人口稠、房屋挤、道路窄、绿化少,“大城市病”一直困扰着上海。当年在上海工作,习近平就放心不下市民的住房困难。周末,他常到老旧小区去走一走,到里弄去转一转,琢磨那些“老大难”问题怎么办。

在新时代城市建设者管理者之家,听了当地加大保障性租赁住房筹措建设力度、构建“一张床、一间房、一套房”多层次租赁住房供应体系的情况介绍,习近平总书记给予充分肯定。他先后走进社区住宅型、宿舍型出租房源租户的住房和公共厨房、公共洗衣房等共享空间,仔细了解在此居住的城市一线工作者的生活状况。

总书记高兴地说:“看到来自五湖四海的建设者在这里安居乐业,感到很高兴。城市不仅要有高度,更要有温度。我们的社会主义就是要走共同富裕的路子。外来务工人员来上海作贡献,同样是城市的主人。”

在推进中国式现代化的进程中,习近平总书记的目光始终望向人民。

重庆九龙坡区谢家湾街道民主村社区是一个老小区,2022年初启动更新改造项目并纳入全国有关试点。如今的民主村社区环境焕然一新。

△重庆九龙坡区谢家湾街道民主村社区

今年4月,习近平总书记来到这里,察看小区改造和便民服务情况。他对社区居民们说,党和政府的一切工作,都是为了老百姓过上更加幸福的生活。希望各级党委和政府都能为解决民生问题投入更多的财力物力,每年办一些民生实事,不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。

人民的获得感是改革的含金量。在企业和专家座谈会上,总书记指出,要多推出一些民生所急、民心所向的改革举措,多办一些惠民生、暖民心、顺民意的实事,使改革能够让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

面对人民群众新期待,党的二十届三中全会部署了更多带着“民生温度”的改革举措。从促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局、推动建设生育友好型社会,到完善发展养老事业和养老产业政策机制、加快建设高质量教育体系,等等。

△青海果洛西宁民族中学的学生在打篮球。

新的起点,新的部署,新的出发。

在进一步全面深化改革、推进中国式现代化的进程中,顺应人民期待、惠及人民群众,奔着问题去、盯着问题改,以钉钉子精神抓好改革落实,才能让改革味更浓、成色更足!

总监制丨闫帅南 王姗姗

监制丨耿志民

制片人丨兴来 宁黎黎

执笔丨张亚楠

视觉丨江雨航

审校丨程昱

39人参与10评论