陕西历史博物馆秦汉馆,游客在体验互动装置。施 觉摄

热闹的景德镇陶溪川陶瓷集市。景德镇市委宣传部供图

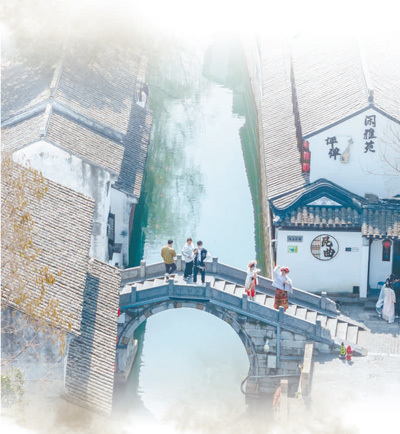

游客漫步在苏州平江历史文化街区。姑苏区委宣传部供图

核心阅读

习近平总书记强调,“进一步加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护”“要持续加强文化和自然遗产传承、利用工作,使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩”。

从苏州对古城进行整体性保护,到景德镇以八方来匠传承创新制瓷技艺,再到西安紧跟市场脉动创新博物馆展陈……在对文化遗产的保护、传承和利用中,文化软实力锤炼出文旅硬功夫,焕发出更持久的魅力。

随着人们的旅游需求从观光游览转向更深度的旅居体验,历史文化游持续升温。文化遗产凝结了岁月印迹与深厚内涵,独一无二。但它与旅游的融合,却并非能一蹴而就的易事。如何让文化遗产散发持久魅力,如何将文化软实力锤炼成发展旅游的硬功夫,是许多历史文化古城面临的问题。记者走进江苏省苏州市、江西省景德镇市、陕西省西安市,看一个古街区、一项老手艺、一场历史展陈怎样吸引游客奔赴一座城。

苏州——

让完整“苏式生活”照进现实

暑假的周末,位于苏州姑苏区的平江历史文化街区熙来攘往。大儒巷38号,一座占地1000多平方米的老宅里,在非遗传承人的讲解下,许多游客正在制作桃花坞木版年画。

石板小路,小桥流水,这里基本延续了南宋《平江图》中的整体布局。漫步平江历史文化街区,评弹声声婉转雅致,苏绣精美匠心独具。世界文化遗产耦园连同20处各级文物保护单位,共同构成一座“没有围墙的江南文化博物馆”。游客来到这里,看到的不是零散的古迹、片段的遗存,而是可以体验“食四时之鲜、居园林之秀、听昆曲之雅、用苏工之美”的完整“苏式生活”。

这里也是苏州古城保护的缩影。作为国家历史文化名城,苏州在日新月异的发展中完整保存了古城的格局肌理和生活风貌,而这,正是古城苏州保持持久吸引力的主要原因之一。

但实现整体性保护并不容易。

这离不开以《苏州国家历史文化名城保护条例》为代表的地方性法规带来的刚性约束。姑苏区人大常委会法制工作委员会主任顾东怀介绍,从2014年开始,苏州总结古城保护的经验,于2018年颁布实施《苏州国家历史文化名城保护条例》,对古城保护的对象、范围、具体做法等予以明确。

实际上,自1993年获得地方立法权以后,苏州先后制定了保护古建筑、园林、古树、昆曲、大运河文化等10多部地方性法规,形成了古城、古镇、古村3部专项立法,体现出对古城进行整体性保护的思路。

“保护是活化利用的前提。在平江路,老房子怎么修、能开什么店、店怎么装修,都有规范的要求,要经过严格的论证。”苏州城市规划学者阮湧三介绍。

以大儒巷38号为例,这座老宅始建于元代,清代进行了重建,2005年进行了保护性修缮。2022年老宅再次进行了全面的保养性维护,修缮尽量按照原有形制、使用原有工艺。在进行了“不改变文物原状”“最小干预”的修缮之后,才有了如今这座古色古香、人来人往的老宅。

据了解,在苏州古城所在的姑苏区,经过修缮保护具备活化利用条件的古建老宅近300处,已活化利用96处。2024年上半年,姑苏区已接待游客3058万人次。

景德镇——

让老手艺吸引有创意的年轻人

今年34岁的李杰,从重庆交通大学艺术设计专业毕业后,就来到景德镇。他融入敦煌壁画九色鹿元素的瓷器设计,已经成为很受欢迎的作品。“受欢迎是因为有创意,我把传统经典元素和当下审美情趣结合起来设计青花瓷,比较新颖。”李杰说。

在景德镇,像李杰这样的年轻巧匠有6万余名。他们来自全国乃至世界各地,以迸发的创意,给景德镇的陶瓷艺术和产业带来新想法和新技法,使陶瓷文化保护传承与文旅产业发展实现良性互动。

八方来匠中,有人创新艺术设计,有人打造新颖场景。

在景德镇陶阳里历史文化街区,世界上现存最大的柴窑徐家窑复建以来第六次复烧。烧窑师傅一声令下,腾腾窑火燃起。热闹壮观的场面,吸引了众多前来学习的年轻手艺人和游客。

在景德镇陶溪川陶瓷集市,形态各异、色彩斑斓的创意陶瓷摆满了一排排摊位。“各具特色的创意陶瓷集市,吸引海内外游客‘上镇赶集’。”景德镇市文化广电新闻出版旅游局局长盛璟晶介绍。

游客不仅想看、想逛,还想动手体验。来自江苏的年轻手艺人杨能吉敏锐地发现了这一市场需求,在景德镇开办了艺术工作室,面向想学习、体验制瓷技艺的人们,提供陶瓷成型、绘画、装饰、烧制等课程。

“来到景德镇的年轻陶瓷从业者们,在传承老手艺的过程中,一边更新设计理念、烧制工艺,一边营造传播陶瓷文化的新场景,让景德镇传统制瓷技艺在传承中‘活’起来、‘潮’起来,从而吸引了更多的年轻人。”景德镇陶瓷大学美术学院副院长赵兰涛说。

西安——

让历史展陈紧跟市场脉动

怎样让更多人爱上博物馆?这是陕西历史博物馆秦汉馆(以下简称“秦汉馆”)在设计展陈时一直在思考的问题。

“进行深入调研后,我们发现,观众参观博物馆不再满足于拍照打卡,而是希望用更沉浸、可互动的方式了解文物背后的历史与文化。这就要求博物馆在深入研究文物特点与价值的基础上合理布展,以深入浅出、观众喜闻乐见的形式讲好文物故事。”陕西历史博物馆陈列展览部主任任雪莉介绍。

了解观众需求,紧跟市场脉动,秦汉馆运用重现技巧与装置设计,大大提升了展馆吸引力。

展柜中的乐舞俑投影上墙,幻化成身着汉服的丽人翩然起舞;而对面圆镜中,现代舞者的身姿悄然浮现,让观众不由沉醉其中。

这是秦汉馆“技与美”展厅中的一幕,将古老的视听盛宴重现在观众面前。博物馆参考文献中的汉代乐舞情景,借助多媒体技术让文物“舞动”起来,观众得以直观感受汉代乐舞魅力。

有些文物背后的历史知识相对枯燥,秦汉馆则运用装置,让历史具象化,让展陈更有意趣。“例如某一互动装置中包括若干窗扇,配以强力的阻尼设计,象征列国变法的艰难和遇到的阻力。唯有代表秦国变法的窗户可以完全推开,象征变法成功。”任雪莉说。

在秦汉馆,有许多这样的多媒体互动装置,与文物相配合,将庞大的主题阐释得可观可感。

瞄准观众需求,感受并紧跟市场脉动,运用多样手段创新展陈设计,今年5月开馆以来,秦汉馆已吸引观众45万人次。

本期统筹:刘静文

版式设计:张芳曼

新华解码·二十届三中全会决定|让科技与产业“双向奔赴”,如何壮大技术经理人队伍?

2024-08-14 17:48:52新华社

新华社北京8月14日电 题:让科技与产业“双向奔赴” 如何壮大技术经理人队伍?

新华社记者温竞华

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》对“深化科技成果转化机制改革”作出部署,其中专门提到“加强技术经理人队伍建设”。

将科研成果转化为现实生产力,中间往往要经历漫长且复杂的对接、试错和迭代过程。为让更多成果加快从实验室走向市场,技术经理人这一职业群体应运而生。

技术经理人是指在科技成果转移、转化和产业化过程中,从事成果挖掘、培育、孵化、熟化、评价、推广、交易并提供金融、法律、知识产权等相关服务的专业人员,因此被形象地称为科技与产业之间的“红娘”。

“技术经理人作为连接创新链与产业链的关键纽带,在高质量推动科技成果转化中发挥着不可替代的作用。”科技部科技评估中心专家表示,加强技术经理人队伍建设,对于促进科技成果资本化产业化、提升国家创新体系整体效能、实现高质量发展具有重要意义。

党的十八大以来,我国加快推进专业化技术转移人才和技术经理人队伍建设,取得了积极成效。2022年,“技术经理人”这一新职业正式纳入国家职业分类大典。

目前,超过10个省份将技术经理人纳入职称序列,许多省市将技术经理人才列入“十四五”紧缺人才开发目录,北京、陕西、成都等省市出台了推动技术经理人队伍建设的行动计划、认定工作指引等专项政策。

与此同时,中国科协联合人力资源社会保障部、科技部推进“科创中国”技术经理人培养体系建设,组织全国学会开展技术转移转化人才高级研修、技术经理人能力评价标准体系构建和试点评价、技术经理人初中高级教材编写等工作。多所高校设立了技术转移硕士学位点或开设技术转移相关硕士培养项目,相关单位开展了不同等级的技术转移人才专业化培训,提升从业人员的专业能力。

业内人士指出,尽管取得了一定成绩,当前我国技术经理人队伍建设仍处于发展初期,其规模、质量尚难满足科技成果转化的现实需要。科技部印发的《“十四五”技术要素市场专项规划》提出,到2025年“技术经理人数量突破3万名”。

记者从有关部门了解到,相关主管部门正在研究制定技术经理人队伍建设顶层指导性文件,加强宏观指导和统筹协调。

“必须建设标准化、规范化、专业化的技术经理人培养体系,并完善评价、使用、激励机制。”中国科协科学技术创新部相关负责人表示,未来将与相关部门着力优化技术转移人才供给结构,完善技术经理人培训教材,研究并建立细分行业技术经理人能力水平评价标准。

科技部科技评估中心专家认为,加强技术经理人队伍建设,还需要拓宽技术经理人职业发展路径,充分发挥行业部门与地方政府的引导作用,以保障技术经理人职业发展、职称评定和薪酬激励等基础条件,增强其职业认同感。同时,还应从加强师资队伍培养、强化数智赋能、深化与科技金融有机结合、提高人才队伍国际化水平等方面进一步完善相关政策,营造良好的技术经理人队伍建设环境。

【何以中国 行走河南】习言道|来到这里,习近平说“我向往已久”

2024-08-15 12:30:41中国新闻网

中新网8月14日电 “殷墟我向往已久”。

2022年10月28日,习近平总书记在河南安阳考察殷墟遗址时如此感慨道。

殷墟是我国历史上第一个文献可考、为考古发掘所证实的商代晚期都城遗址。

在殷墟诸多考古发现中,甲骨文是最重要的发现之一。它是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,把中国信史向上推进了约1000年。

“殷墟甲骨文距离现在3000多年,3000多年来,汉字结构没有变,这种传承是真正的中华基因。”2014年5月,习近平在北京市海淀区民族小学看望少年儿童,并叮嘱“书法课必须坚持”。

2019年11月,习近平致信祝贺甲骨文发现和研究120周年时强调,新形势下,要确保甲骨文等古文字研究有人做、有传承。

“这次来是想更深地学习理解中华文明,古为今用,为更好建设中华民族现代文明提供借鉴”,在殷墟遗址考察时,习近平特地点明此行的深意。

知所从来,思所将往,方明所去。党的十八大以来,习近平总书记高度重视考古工作和中华文明探源,到访百余处历史文化遗产,多次作出重要指示批示,强调要通过文物发掘、研究保护工作,更好地传承优秀传统文化。

在三星堆博物馆新馆,他指出,文物保护修复是一项长期任务,要加大国家支持力度,加强人才队伍建设,发扬严谨细致的工匠精神,一件一件来,久久为功,做出更大成绩。

在西安市博物院,他强调“让历史说话,让文物说话,在传承祖先的成就和光荣、增强民族自尊和自信的同时,谨记历史的挫折和教训,以少走弯路、更好前进”。

来到朱熹园,他谈及文化自信,“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?”

博物馆里的国宝、青铜器上的铭文、沉睡千年的遗迹……它们诉说着中华文明的灿烂过往,激发着人们对“何以中国”答案的探寻。

“中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。”2023年6月,习近平在文化传承发展座谈会上指出。

找到“从哪里来”的根,还要看到“到哪里去”的路。

习近平对此思考深刻,他指出:“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。”

|出品人:陈陆军

|总监制:张明新

|总策划:俞岚

|策划:吴庆才

|统筹:马学玲 阚枫

|执笔:袁秀月

|校对:孙静波

|视觉:倪雯冰

|中国新闻网“习言道”工作室出品

65人参与9评论