开学啦📣📣📣

今天,全国各地学校陆续开学

新学期 新气象

三科教材“上新”、延长至“课间15分钟”

……

这些变化将影响校园生活!

🎒📘📐

中小学教材上“新”

有哪些变化?何时使用?

今年秋季开学起,全国小学和初中启用新修订的道德与法治、语文、历史统编教材。

△学生喜领新课本 迎接新学期第一课

在内容安排上,新修订的统编教材体现了几大变化:

📕全面系统推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材。

📕突出文化育人功能,进一步丰富中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化学习内容。例如:

✍语文教材增加了红色经典篇目,新选入了《雷锋日记二则》《井冈翠竹》等课文。

✍语文教材增选了体现社会主义先进文化的篇目,如反映黄文秀事迹的《青春之光》;反映新时代航天员、戍边英雄、科学家、教育家、一线劳动者事迹和精神的篇目《航天员写给孩子的信》《“蛟龙”探海》等。

📕进一步推进国家安全教育、法治教育、铸牢中华民族共同体意识教育等相关重大主题教育内容进教材。例如:

✍历史教材新增中印边境自卫反击战和对越边境自卫还击战等内容。

新修订三科统编教材何时启用?

✍2024年秋季学期起,首先在全国小学一年级和初中一年级使用;

✍2025年,小学一、二、三年级和初中一、二年级使用;

✍2026年,义务教育阶段所有年级全部完成替换。

🔔点击了解更多:新学期中小学教材上“新” 专家详解改版新变化>>

🎒📘📐

延长至“课间15分钟”

把“户外阳光”还给孩子

近年来,中小学“课间十分钟”消失现象引发社会关注。今年5月,教育部发文整治挤占“课间十分钟”等行为,明确规定严禁违反国家规定的学生睡眠时间安排学生作息,或以各种方式挤占学生“课间十分钟”休息。

△6月11日,北京市门头沟区妙峰山民族学校学生在进行“宝物争夺战”比赛。

8月30日,北京市教委发布消息,从今年秋季学期起,全市义务教育学校将对课间安排做出整体统筹优化,原则上落实15分钟课间时长,引导师生走出教室、走向户外、走进阳光。

除了北京,针对课间时间,天津、青岛李沧区此前已进行过相关优化。

2019年,天津市将小学课间时间从10分钟调整为15分钟。今年4月,天津新修订《提升中小学生体质健康水平十条措施》,进一步要求义务教育阶段和高中阶段学校每天上、下午要各安排不少于30分钟的大课间体育活动,并确保小学生15分钟课间活动时间、中学生10分钟课间活动时间。

△资料图,天津一小学,课间学生齐跳街舞。

2023年11月开始,青岛市李沧区率先开展小课间活动改革,在小学试点推广15分钟小课间,在保障学生基本所需前提下,设计主题明确、健康有趣的文体活动,丰富小课间内容。青岛市李沧区教育和体育局相关负责人表示,试点效果非常不错,后期将在全区中小学广泛开展大课间活动的基础上,“一校一案”,鼓励各校延长课间时间至15分钟。

🎒📘📐

支持教师积极管教

维护教师教育惩戒权

一段时间以来,由于各种原因,出现了教师对学生的管理偏松偏软,甚至不敢管现象。今年8月,《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》发布,明确维护教师教育惩戒权,支持教师积极管教。

《意见》指出,学校和有关部门要依法保障教师履行教育职责。依法惩处对教师的侮辱、诽谤、恶意炒作等言行,构成犯罪的,依法追究刑事责任。学校和教育部门要支持教师维护合法权益。

🔔点击了解更多:加强新时代高素质专业化教师队伍建设 重磅文件发布→

🎒📘📐

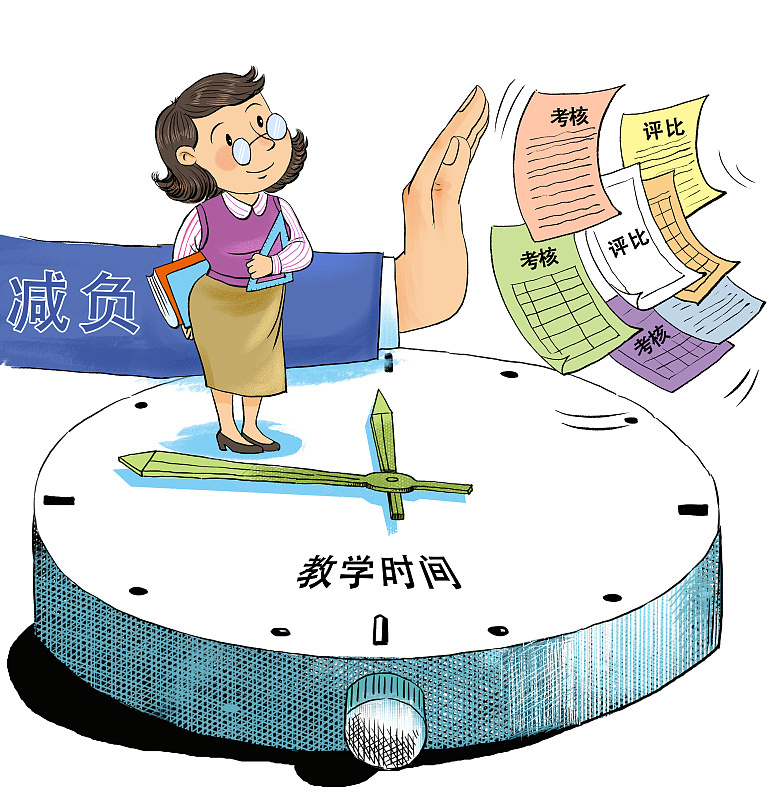

为教师减负松绑

未进白名单事项不得进校园

近年来,一些与教育教学无关的社会事务频繁进入校园,加重了教师负担,影响了正常的教育教学秩序。8月29日,教育部教师工作司司长俞伟跃在国新办新闻发布会上表示,目前全国各省均公布了进校园“白名单”。

教育部负责人表示将常态化规范社会事务进校园工作:

✍通过制定准入标准、建立审批报备制度、规范过程管理规范社会事务进校园,为基层减负。

✍凡是影响学校正常教育教学、宣传不良价值导向以及含有商业行为的活动一律不得进入校园。

✍未列入白名单的事项一律不得进入校园,确需增加的,须严格履行审批报备程序,且不得突破当年计划总量。

近日发布的《意见》提出,大力减轻教师负担,统筹规范社会事务进校园,精简督查检查评比考核事项,为中小学、高校教师和科研人员减负松绑,充分保证教师从事主责主业。

🎒📘📐

保障师生饮食安全

倡导学生餐食减油减盐减糖

8月29日,四部门联合印发通知,部署各地做好2024年秋季学期学校和幼儿园食品安全工作,保障在校师生饮食安全。

《通知》要求:

🍚有条件的地方和学校实行大宗食材公开招标、集中定点采购制度和评价退出机制,定期公示有关情况;

🍚学校食堂要合理布局各环节流程,设置食品贮存、初加工、切配、烹饪、餐用具清洗消毒等场所;

🍚严格落实中小学校(幼儿园)相关负责人陪餐制度;

🍚要开展食源性疾病预防和营养健康宣传教育,倡导学生餐食减油、减盐、减糖。

🎒📘📐

全国首部!

中小学校外实践教育法规出炉

《上海市中小学校外实践教育促进规定》今起实施,这是全国首创针对中小学校外实践教育的一部地方性法规。

校外实践教育指中小学(含中等职业学校)根据培养目标,以提升各类素养为主要内容,组织本校学生在校外通过参观体验、实践探究等多种形式开展的实践教育活动。

《规定》明确:

✍上海的青少年活动中心等本身承担相关职责的单位要发挥校外教育实践的示范作用。

✍同时,上海各场馆应当为学校提供支持和帮助;鼓励社会力量开放或者建设校外实践教育场所。

✍上海还将对校外实践教育场所实行分级管理,推动建立校外实践教育场所资源库。

🎒📘📐

减轻学生课业负担

上海要求开学2周内不得组织纸笔测试

上海市教委近日发布消息称,各中小学不得以学生暑假作业是否完成作为新学期学籍注册依据,对布置的暑期作业要给予反馈,统筹控制好学生的作业量。重申开学2周内不得组织纸笔测试,不得随意加重学生课业负担。

新学期 新气象

快乐学习每一天🎈

本文来源:央视新闻 综合半导都市报、光明网、中国新闻网 制片人丨武慧锋

策划丨王丹妮

编辑丨丰树琪

审校丨郭琪红

来自山西朔州的网民“阿霞”说:

希望政府建立统一救助平台,收录各区域贫困学生家庭收入情况、家庭地址、就读院校年级等基本信息。

教育部回复:

全国学生资助管理中心已于2013年建设了全国学生资助管理信息系统(以下简称资助系统),并于2018年实现全面上线运行。该系统的上线运行,已全面解决网民留言反映的三个问题。

1.资助系统包含了学前、义教、普高、中职、本专科、研究生6个子系统,实现学生信息管理、资助项目管理、资助资金管理、信息查询等核心功能。资助系统以学籍数据为基础,建立全日制在校生库、困难学生数据库、受助学生数据库,实现了对各地各校受助学生的相关家庭经济情况、个人信息和资助信息的收集与管理,实现教育阶段、学校、资助项目、家庭经济困难学生、受助学生、资助资金的全覆盖,便于资助战线工作人员掌握相关学生情况,更好开展资助工作。

2.中心已推动实现资助系统与民政部、国家乡村振兴局、中国残联等三部门相关信息系统的对接,共享了低保对象、特困人员、低保边缘家庭成员、刚性支出困难人口、其他低收入人口、孤儿、事实无人抚养儿童、脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、残疾人(含学生与监护人)等13类特殊人群数据,并将上述数据与全学段在校学生学籍和学生监护人数据进行比对,生成了低保学生、特困救助学生、低保边缘学生、支出型困难家庭学生、其他低收入家庭学生、孤儿学生、事实无人抚养儿童、脱贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、残疾学生、残疾人子女等13类特殊群体学生数据,在每学期初通过资助系统将13类特殊群体学生信息下发至各省、市、区县、校,并且每周比对更新一次特殊群体学生数据,推动精准认定更有依据,让资助工作更有抓手。

3.各地各校已积极开展精准资助工作。一是家庭经济困难学生认定精准,各地各校对中心下发的13类特殊群体学生和其他家庭经济困难学生开展精准认定工作,认定结果分为特别困难、困难、一般困难和不困难。二是资助力度精准,各地各校根据学生困难认定等级,开展分档资助,确保困难学生资助力度精准。三是发放时间精准,入学前有大学新生路费、国家助学贷款等资助,入学时有绿色通道、学费减免等资助,入学后有国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、学业奖学金、生活补助、勤工助学等资助,各类资助资金在学期内及时发放到每个困难学生手中。

下一步,我们将继续优化完善全国学生资助管理信息系统,扩大与相关部委的数据共享范围,加大精准资助力度,确保特殊困难群体学生应助尽助。(教育部 全国学生资助管理中心)

人民网评:赋予精神文明建设“七十二般变化”

温 铭

小字号

小字号今年是我国全功能接入国际互联网30周年。当前,互联网越来越成为精神文明建设的重要载体和重要助力,同时也给精神文明建设带来新的课题。“弘扬时代精神 共建网络文明”,是新时代新征程赋予精神文明建设的光荣使命。2024年中国网络文明大会网络文明建设,进一步凝聚了亿万网民团结奋进的磅礴力量,形成了更多共识。

“中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。”党的十八大以来,习近平总书记高度重视网络文明建设,围绕加强网络文明建设、共建网上美好精神家园等作出一系列重要论述。党的二十届三中全会对改进创新精神文明建设作出重要部署,赋予网络文明建设新的重要任务。举办本次网络文明大会,是贯彻落实习近平总书记重要论述和党的二十届三中全会重要部署的实际举措。

网络文明是新形势下社会文明的重要内容,是建设网络强国的重要领域。如何通过互联网开展精神文明建设,如何在互联网上建设精神文明,如何为精神文明建设营造良好网上氛围?从立足于互联网这个精神文明建设的主阵地、主渠道,到锚定讲文明树新风这个网络文明建设的主题,再到勇于承担持续净化网络空间这个重要任务等,锚定目标,全面推进,每个环节都不可或缺,每个层面都需要精准发力。

小德川流,大德敦化。以讲文明树新风为例,这是精神文明建设的重要任务,也是推进网络文明建设的应有之义。推进网络文明建设,就要在网上聚文明力量、树文明新风,培育积极健康、向上向善的网络文化,用高昂的主旋律、充沛的正能量充盈网络空间。激发大流量、澎湃正能量,不断挖掘互联网优质资源,激励广大网民遵纪守法、明礼崇德,在网络空间里争当中国好网民,增强文明意识,提升网络素养。

文以载道,以文化人。精神文明建设,要以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人。建设网络文明,同样离不开优质产品供给。近年来,短视频专栏《习语》等一大批网络精品力作深受网民喜欢。随着新技术迅猛发展,网络内容建设如虎添翼,人工智能赋能文艺作品创作和互动性场景展示,“幸福运河”大模型项目备受好评。

习近平总书记强调:“网络空间天朗气清、生态良好,符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化,不符合人民利益。”网络文明建设离不了优秀内容提供智力支撑,也离不了依法依规高效治理。新时代青少年被称为“网络原住民”“Z世代”,他们热情拥抱网络,尽享互联网带来的红利,但网上的一些糟粕内容容易污染他们的精神世界。为此,就要持续开展“清朗”“净网”“护苗”系列专项行动,积极整治涉未成年人网络乱象,让互联网更好惠及包括青少年在内的广大网民。

“知之愈明,则行之愈笃。”截至2024年6月,我国网民规模近11亿人(10.9967亿人),较2023年12月增长742万人,互联网普及率达78.0%。建设网络文明,每个人都是重要一员,都需要尽一份力。比如,要规范网络行为,自觉做网络文明的传播者、实践者、守护者,做到文明上网。对于青年人来说,更需积极担当,主动作为,在网络空间弘扬主流价值,传递道德力量,争当文明榜样,为网络文明建设贡献青春正能量。

好风凭借力,扬帆正当时。网络文明建设,我们有成效,有经验,更有信心。在2024年中国网络文明大会主论坛上,2024年网络文明建设优秀案例发布,50个案例入选。每一个案例都可圈可点,给人启迪,建设网络文明需要相向而行,需要携手共进,需要分享经验,以更丰富更显著的文明建设成果温润人心,滋养精神。

“精神文明建设是做人的工作,人民群众聚集在网上,我们的工作就要跟进到网上,把更多的精力、更深的功夫用在网上。”“要善于运用互联网赋能精神文明建设,深化拓展‘文明+互联网’新模式,赋予精神文明建设‘七十二般变化’,内容更丰富,形式更多样,呈现更精彩,为文明培育、文明实践、文明创建的各项工作插上互联网的翅膀,飞得更高更远。”让我们携手共进、凝心聚力,把网络空间打造成为有价值认同、有人文关怀、有情感归属的美好精神家园,推动网络文明建设创造新业绩、展现新气象,为强国建设、民族复兴伟业作出新的贡献。

(责编:尹深、曲源)

0人参与0评论