新华社北京10月10日电 题:勇担时代重任 书写人道事业新篇章——习近平总书记致信激励广大红十字工作者、会员、志愿者矢志奋斗

新华社记者董博婷、范思翔

在中国红十字会第十二次全国会员代表大会召开之际,习近平总书记致信大会,向全国广大红十字工作者、会员、志愿者致以诚挚问候,寄以期待与厚望。

大家表示,一定不负总书记的嘱托牢记初心使命,勇担时代重任,在矢志奋斗中书写中国红十字事业高质量发展新篇章。

“习近平总书记在信中强调‘中国红十字会要坚持党的全面领导’,这为中国红十字事业发展指明了前进方向、提供了根本遵循。”中国红十字会党组成员、副会长兼秘书长李立东表示,“要进一步强化政治引领,把党的建设工作和业务工作同谋划、共部署,坚持政治效果、惠民效果、社会效果相统一,把新征程上党对红十字事业发展的战略部署转化为推进中国特色红十字事业高质量发展的强大力量。”

习近平总书记在信中提出“聚焦高质量发展,进一步深化改革创新”的要求,这让浙江省杭州市红十字会常务副会长周澍深受鼓舞。近年来,杭州通过搭建数智平台,让急救从“偶遇”变成“响应”,驱动构建智慧精准、公众参与广泛的新型应急救护体系。

“我们要认真落实总书记重要指示,继续以数字化改革推动红十字事业系统性重塑,通过大胆探索实践,构建适应新时代发展要求的红十字工作发展体制机制,系统提升红十字会履职能力。”周澍说。

作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带,如今我国红十字会基层组织20.4万个,1700多万名会员、293万名志愿者活跃在城乡社区,服务在群众身边。

“只有不断增强政治性、先进性、群众性,才能发挥好‘群众身边的红十字会’的作用。”重庆市红十字会组织宣传外联部部长秦红梅下一步的工作重点,就是将总书记的嘱托迅速、全面、深入地宣传贯彻到全市各区县的红十字基层组织中去,“要鼓励带动广大红十字工作者、会员、志愿者深入基层,在服务群众‘最后一公里’上走稳走实。”

“公信力是红十字会的生命力和生命线,也是提高人道筹资工作的重要保证和必要条件。”中国红十字会总会筹资与财务部副部长苏焱对习近平总书记信中强调的“加强公信力建设”产生共鸣。她表示,未来工作中将更加严格依法依规开展各项工作,加强内控监督管理,敢于刀刃向内,主动接受监督,让每一份爱心善意都及时得到落实。

弘扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,维护人的尊严,促进人类和平进步事业是中国红十字会的宗旨,应急救援是中国红十字会的核心业务与法定职责。

学习习近平总书记的重要指示,甘肃省临夏市河州综合救援中心的救援队员徐磊回想起去年冬天奋战在积石山地震救援一线的经历,他说:“提高人道服务能力是实现红十字会宗旨和使命的关键。我会把总书记重要指示同使命职责结合起来,提升能力本领,在危难中托举希望、为民服务,用实际行动诠释红十字精神。”

为人民生命健康守岗,为人类进步担当。新时代,中国红十字会在国际人道主义事务中正发挥越来越重要的作用。

“习近平总书记在致信中要求‘积极参与和支持国际人道主义事业’,是对新时代中国特色红十字事业发展的更高要求。”中国红十字基金会理事长贝晓超表示,在应对当前全球日益增长和日趋复杂的人道需求中,将牢记总书记嘱托,在中国红十字会总会的统一部署下,积极开展国际人道主义援助和民生项目建设,“以中国经验助力全球人道主义事业发展,为推动构建人类命运共同体贡献红十字力量。”

首都医科大学附属北京朝阳医院主任护师、中国南丁格尔志愿护理服务总队秘书长刘小娟表示:“我们要把总书记的殷切希望落实到日常的护理志愿服务中,为人民群众带来更多健康福祉,助力以人民为中心的健康事业发展,为进一步筑牢中国式现代化健康根基贡献智慧和力量。”

“各级党委和政府要加强对红十字工作的领导和支持,为红十字会依法履职创造良好环境和条件。”这是习近平总书记在致信中提出的要求。

北京市西城区人民政府副区长宋玫表示:“我们要贯彻落实好习近平总书记致信精神,坚持党对红十字工作的全面领导,把红十字阵地建设融入党群服务中心、新时代文明实践中心,全面提升人道服务能力,创优政策环境,更广泛动员辖区的人道资源,帮助解决红十字组织发展过程中的体制机制问题,为红十字会依法履职创造良好环境。”

凝聚奋斗力量,绘就新的篇章。

习近平总书记的殷殷期许,更加坚定了全国红十字青年网络主席、复旦大学博士生侯东岳继续积极团结青年伙伴,为我国红十字事业砥砺奋进的决心:“将以红十字生命教育为主题组织开展青年主导的应急救护、健康教育、扶危帮困等各类特色志愿服务项目,同广大红十字工作者、会员、志愿者一道,牢记初心使命,弘扬传播人道精神,为中国红十字事业高质量发展贡献青年力量。”

习言道|一个温暖细节,习近平说这叫人伦常情

2024-10-11 14:30:56中国新闻网

中新网10月11日电 题:一个温暖细节,习近平说这叫人伦常情

“你们这么大岁数,身体还不错。你们别站着了,到我边上坐下。”

2017年11月17日,人民大会堂金色大厅,习近平总书记亲切会见参加全国精神文明建设表彰大会的600多名代表,准备合影时,出现了暖心一幕。

习近平看到年事已高的全国道德模范黄旭华和黄大发站在人群中间,连忙拉着他们的手,请两位老人坐到自己身边来。

两位老人执意推辞,习近平一再邀请:“来!挤挤就行了,就这样。”

摄影师记录下这个温暖瞬间,成为总书记尊老敬贤的一段佳话。

会见结束后,习近平还对有关部门同志说:“给老道德模范让座,这是尊老敬老的传统美德,这就叫人伦常情。”

尊老敬老是中华民族的传统美德,也一直都是习近平反复强调、身体力行的一件事。

40年前的1984年,当年12月,时任河北正定县委书记的习近平第一次在《人民日报》发表署名文章,主题就是“尊老”。

这篇题为《中青年干部要“尊老”》的文章中,习近平在论述“尊老”的传统美德时,引用了孟子的“老吾老以及人之老”、郑板桥的诗“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”等。

党的十八大以来,无论是地方考察,还是出席会议,习近平总书记的尊老敬老情怀,依然会流露在一些不经意的小细节里。

在甘肃兰州考察时,他来到一家养老餐厅,详细询问“一餐饭多少钱?”“贵不贵?”看到一位老人面前还没有饭菜,他径直走过去,把一盘热气腾腾的饭菜递到老人手里,亲切地说:“请老人家吃饭。”

到北京的一家敬老院看望老人时,一位老人提出想同总书记合影,习近平欣然同意,合影后,他还特别叮嘱工作人员把照片送到参加合影的每一位老人手上。

主持召开文艺工作座谈会时,当大家发言结束,习近平准备发表讲话时,望了望中国红楼梦学会名誉会长、时年90岁高龄的冯其庸先生,并对大家说,今天出席座谈会的不少老艺术家年事已高,大家如果累了,就到休息室休息或者走动走动。

……

小细节里,尽是关怀之情。

“老年人是党和国家的宝贵财富。”

又逢一年重阳节,习近平近日在给“银龄行动”老年志愿者代表的回信中寄语广大老年朋友,保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神,既要老有所养、老有所乐,又要老有所为,为推进中国式现代化贡献“银发力量”。

习近平说,各级党委和政府要高度重视老龄工作,聚焦老年人的急难愁盼问题,完善政策举措,营造良好社会环境,把老年人生活保障好、作用发挥好、权益维护好。

回信中,有惦念,有厚望,更有嘱托。

|出品人:陈陆军

|总监制:张明新

|总策划:俞岚

|策划:吴庆才

|统筹:马学玲

|执笔:阚枫

|校对:孙静波

|视觉:徐洋

|中国新闻网“习言道”工作室出品

总书记关心的世界文化遗产|武夷文脉耀千年

2024-10-10 11:39:13新华社

武夷山是世界文化与自然遗产之一。在奇秀的山水间,朱子理学如同有源活水,历经800余年依然流转不息。

朱熹园,又名武夷精舍,为朱熹学派开展学术研究和教育活动的重要场所。朱熹在此完成了他重要的代表作《四书章句集注》。《四书章句集注》之后作为科举考试出题的标准答案,影响深远。

文脉之“泉”的汩汩长流离不开对文化遗产的保护。1998年10月,时任福建省委副书记习近平在福建省南平市调研时,特意察看了正在重建的考亭书院。这座书院正是朱熹晚年著述讲学之地。得知南平不仅保存了相关史料,还成立朱子文化研究会,着力传承保护弘扬朱子文化,习近平语重心长地说:“你们有这些文物史料,要加强保护和传承。”

1999年12月1日,武夷山作为世界文化和自然双遗产,正式被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。联合国教科文组织将武夷山定位为后孔子主义(朱子理学)的摇篮。时任福建省代省长习近平致信祝贺。

文化如水,浸润无声,连接着一个民族的过去、现在和未来。2021年3月,武夷山九曲溪畔,正在福建考察的习近平总书记走进朱熹园。品读传承千年的文化精粹,习近平总书记意味深长地说,“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?”

问渠那得清如许,为有源头活水来。灿若星河的文化遗产,恰如有源之水,滋养中华文明绵延不绝。历史文化遗产留存着沧桑辉煌的过往,见证着蒸蒸日上的当下,亦昭示着伟大复兴的未来。

中国经济增量政策“组合拳”逐步展开

2024-10-10 09:52:27三里河

国庆假期结束后首日,一场重要发布会透露关键信息:增量政策要打出一套“组合拳”。

这场在假期间预告就引发全球关注的发布会,出席人员有国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备。“一正四副”的配置,实属罕见。

近期,一连串高层会议频繁释放积极信息:9月26日召开的中央政治局会议提出,要“加力推出增量政策”;3天后,9月29日的国务院常务会议上提到,要“研究部署一揽子增量政策的落实工作”。

国家发展改革委承担着政策执行协调中枢的角色。三里河注意到,这段时间资本市场大幅反弹后,外界都在期待政府告诉市场下一步打算怎么做,以进一步扭转预期。

10月8日的发布会释放了诸多重要政策信息。针对当前经济运行中的新情况新问题,一揽子增量政策的具体举措主要包括五个方面:加力提效实施宏观政策;进一步扩大内需;加大助企帮扶力度;促进房地产市场止跌回稳;努力提振资本市场。

之前政策弹药配方主要是“货币+房地产”,8日发布会则重点阐释了“一揽子增量政策”的全貌,并明确打通政策落实中的堵点卡点,力争年内见到更多实效。

稳经济的关键是稳企业。针对当前一些企业生产经营困难,加大助企帮扶力度,坚决治理乱罚款、乱检查、乱查封等问题,及时对罚没收入增长异常的地方进行提醒,必要时进行督查。

还要扩大有效投资,加快形成更多实物工作量。用于“两重”建设和“两新”工作的1万亿元超长期特别国债已全部下达到项目和地方,并将在年内提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单。

稳企业也是稳就业,而“两重”“两新”不仅是扩大内需的重要抓手,更为就业提供了庞大空间。

政策针对性和精准性的提高,也明显改善了市场预期。

住建部披露,国庆期间多地楼市到客量、看房量、交易量均有不同程度增长,参加促销的大部分房地产项目到访量同比增长50%以上。

文旅部数据显示,国庆假期国内出游7.65亿人次,按可比口径同比增长5.9%;国内游客出游总花费7008.17亿元,按可比口径同比增长6.3%。

准确把握中国经济实际,既要看当下,也要看未来。进入全年承上启下的关键季度,10月可以说开了个好头。未来“组合拳”要打得有力有效,既要讲究策略、节奏、配合,亦要跟踪评估政策传导效果,该优化的优化、该加力的加力。

中国社会科学院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明向三里河表示,如果财政、货币、房地产、地方债等政策火力全开,2025年中国经济增速有望继续保持在5%左右。

(“三里河”工作室)

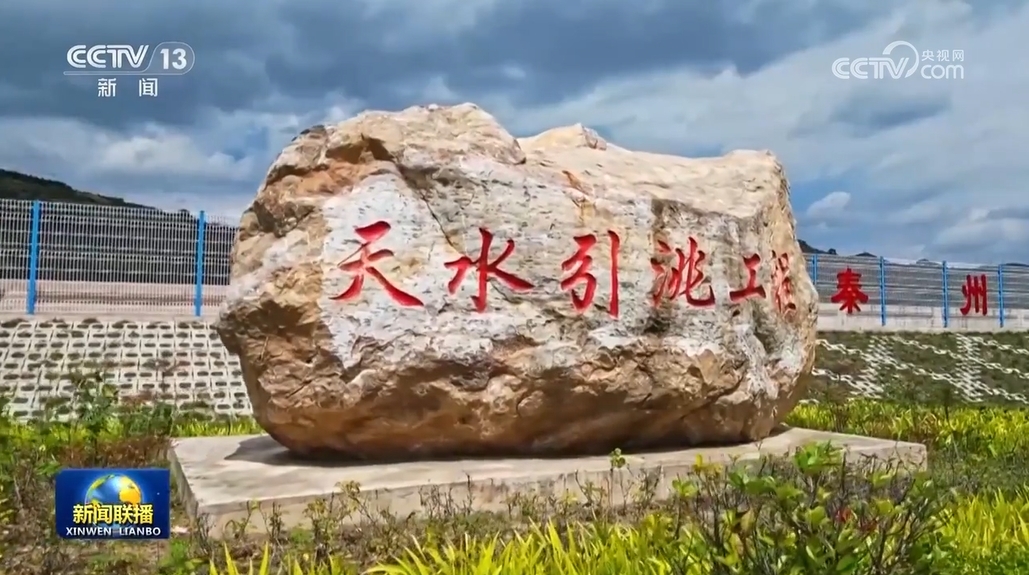

【新思想引领新征程】引洮工程润泽陇中600万百姓

2024-10-10 07:44:54央视网

央视网消息(新闻联播):洮河,从甘肃、青海两省交界处奔流而来,却因崇山阻隔,与“十年九旱”的陇中地区擦肩而过。“引洮河水,解陇中渴”是几代甘肃人的夙愿,也是习近平总书记放心不下的牵挂。在引洮供水工程建设过程中,总书记十分关心,提出要求,推动项目建设。如今,引洮供水工程一座座水库、一道道管网,润泽陇中大地,惠及600万百姓。

金秋十月,甘肃定西渭源县姚集村一派丰收景象。可在十年前,缺水让这里土地贫瘠,村民都是靠水窖存下的雨水和苦咸水生活。

2013年春节前夕,习近平总书记沿着九曲十八弯,来到“苦甲天下”的甘肃定西。在渭源县元古堆村马岗家的土坯房里,总书记特意从水缸里舀起一瓢苦咸水尝了尝。那次考察,习近平总书记专程来到渭源县引洮供水工程工地,要求尊重科学、审慎决策、精心施工,把这项惠及甘肃几百万人民群众的圆梦工程、民生工程切实搞好,让老百姓早日喝上干净甘甜的洮河水。

在总书记的关心推动下,引洮工程建设按下了“快进键”,工程建设者攻克了涌水、涌沙、塌方等一系列工程技术难题。同时,中央和甘肃省又给引洮供水工程追加了资金投入,并加快了二期工程的审批。

2021年9月,引洮二期骨干工程正式通水,甘肃人民渴盼半个多世纪的“圆梦工程”全线建成。2023年,引洮供水二期配套城乡供水工程建成试通水。兰州、定西、白银等5市14县(区)近600万人民群众彻底告别了长期吃水难及吃苦咸水、高氟水、水窖水的历史。

有了洮河水,原本靠天吃饭的地区建起了引水灌溉配套工程,19万亩土地用上了洮河水,发展设施农业上万亩。沿线区域以水定产、以水兴产,稳定发展起了高原夏菜、马铃薯、中药材、青储饲草、林果等产业。白银市会宁县头寨子镇就种上了苹果,现在,这里的苹果种植面积已经达到了900亩,带动当地群众增收致富。

今年9月11日,习近平总书记在甘肃省天水市麦积区南山花牛苹果基地考察,当得知600万群众从此告别苦咸水后,总书记十分高兴。他要求要加强维护和管理,让这项供水工程在沿线群众生产生活中发挥更大效用。

治水为民,久久为功。随着引洮供水工程主线全面通水,各支线灌溉配套工程也在抓紧推进建设。眼下,引洮工程全线实现信息化管理,节水化和智能化大幅提升。沿线干部群众不断加强维护和管理,这项“圆梦工程”、民生工程正在沿线百姓生产生活中发挥着更大效用。

习语品读|“红十字不仅是一种精神,更是一面旗帜”

2024-10-10 07:42:31央视网

编者按:党的十八大以来,习近平总书记发表的一系列重要讲话和重要文章,风格鲜明、思想深邃、内涵深刻,用历史映照现实、远观未来,闪耀着马克思主义的真理光芒。这些重要讲话和文章中充满魅力的语言,是习近平总书记执政理念的真实写照,也是他人格魅力的生动体现。央视网《天天学习》栏目推出“习语品读”系列,以“新闻漫画+文字品读”的形式,带您从不同维度感悟习近平总书记的语言魅力。

10月9日,在中国红十字会第十二次全国会员代表大会召开之际,习近平总书记致信大会,向全国广大红十字工作者、会员、志愿者致以诚挚问候,并对做好红十字工作提出希望。

作为被世界各国政府所承认的国际人道主义保护标志,“红十字”几乎被每个人所熟知。

一个多世纪以来,无论是在硝烟弥漫的战场,还是自然灾害现场,醒目的红十字标志给无数人带来慰藉和希望。

2013年,习近平主席在会见时任红十字国际委员会主席莫雷尔时表示,红十字不仅是一种精神,更是一面旗帜,跨越国界、种族、信仰,引领着世界范围内的人道主义活动。

2023年,习主席在会见红十字国际委员会主席斯波利亚里茨时再次强调,人道主义是能够凝聚不同文明的最大共识。

相隔十年,习近平主席同红十字国际委员会领导人的两次重要谈话,都对红十字运动的人道主义本质作出了高度概括,对构建人类命运共同体、推动中国特色红十字事业高质量发展具有重要指导意义。

习主席将“人道、博爱、奉献”的红十字精神比喻为一面旗帜,借助旗帜具有的引领导向、鼓舞士气、激发斗志、寄托情怀等象征意义,强调红十字精神的凝聚力和向心力作用,指明了红十字精神已成为一种跨越文化、信仰和传统的全球通用“语言”。

在此基础上,习主席又生动阐释了红十字精神所蕴含的价值理念、人文意蕴和道德追求,赞许红十字事业这项誉满全球、造福全人类的伟大事业能够跨越全球文化经纬、彰显天下情怀。

红十字组织是全世界影响范围最广、认同程度最高的国际组织。红十字国际委员会则是全球最早成立的红十字组织,迄今已有160多年的历史,在全球拥有志愿者超过1亿名。

中国是国际人道主义事业的积极拥护者、参与者和贡献者,中国红十字会更是国内历史最悠久的人道组织。自成立以来,在重大灾害救援、保护生命健康、促进人类和平进步等方面,中国红十字会发挥了重要作用,为推动人道主义事业发展作出重要贡献。

自1963年向阿尔及利亚派出首支援外医疗队以来,截至2023年底,我国已累计向76个国家和地区派遣医疗队员近3万人次,诊治患者超过2.9亿人次。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视红十字事业,习近平总书记多次就红十字工作发表重要讲话、作出重要指示批示。

走进新时代,我国秉持构建人类命运共同体理念,积极开展对外援助和全球应急处置等工作,勇于承担国际人道主义责任,受到国际社会广泛好评。

在新冠疫情席卷全球的危难之际,中国红十字会向伊朗、伊拉克、意大利等国派出志愿专家团队,为50多个国家提供各类抗疫物资和疫苗援助。中国红十字会发起的“一带一路”大病患儿人道救助行动,让300多名阿富汗和蒙古国的先天性心脏病患儿重获生机。

2022年,中国红十字会首次荣获红十字会与红新月会国际联合会最高荣誉奖项——亨利·戴维逊奖,这一荣誉是对中国红十字事业乃至国家发展、进步和贡献的充分认可。

仁者爱人。中华优秀传统文化中的“慈悲为怀”“济世利人”“众善奉行”等理念与红十字精神异曲同工、相融相通,这些理念不仅是红十字事业在我国蓬勃发展的文化基础,更是我国进一步丰富和发展红十字精神,促进社会和谐、世界和平,积极推动构建人类命运共同体的深厚道德基础。

总监制丨骆红秉 魏驱虎

监 制丨王敬东

主 编丨李璇

编 辑丨鲁杨

视 觉丨郝凤林

校 对丨刘禛 孙洁 宋春燕 毛长志 闫田田 梁雅琴

出 品丨中央广播电视总台央视网

支 持丨中国互联网发展基金会

生态优先、绿色发展,共抓长江大保护——让母亲河永葆生机活力(新时代画卷)

2024-10-10 07:43:23人民日报

习近平总书记指出:“保护好长江流域生态环境,是推动长江经济带高质量发展的前提,也是守护好中华文明摇篮的必然要求。”

万里长江,浩荡奔涌。青藏高原的涓涓细流,出群山、纳万川,汇聚成波涛滚滚的大江,造就绮丽风光,浇灌延绵良田,滋养城市乡村,孕育中华文明,为中华民族永续发展提供坚实支撑。

近年来,各地区各部门从生态系统整体性和长江流域系统性出发,坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理,共抓大保护、不搞大开发,探索出一条生态优先、绿色发展新路子,长江经济带生态环境保护发生了转折性变化,推动长江经济带绿色低碳高质量发展。

数据来源:水利部等

岸绿景美,水生态环境持续复苏。水清河畅,2023年长江干支流水质评价总体为优,Ⅰ至Ⅲ类水质断面占98.5%。长江干流涉嫌违法违规的2441个岸线利用项目均完成整改,共腾退岸线长度162公里。鱼翔浅底,2023年长江流域监测到土著鱼类227种,比2022年增加34种,长江“十年禁渔”行动对恢复水生生物多样性起到明显效果。节水优先,长江流域万元GDP用水量由2017年的70.0立方米下降至2022年的49.1立方米。

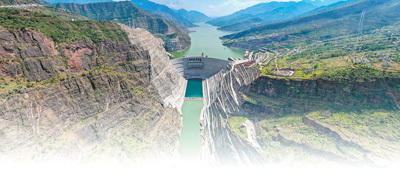

绿色转型,高质量发展动能澎湃。黄金水道畅通低碳,今年前7月长江干线港口完成货物吞吐量超22亿吨,纯电动游轮往来穿梭、绿色港口点缀其间。“绿色引擎”更加强劲,乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6库联调,1滴长江水发6次电,世界最大清洁能源走廊总装机容量达7169.5万千瓦。创新引领绿色发展,现代产业集群快速壮大,新动能新优势积极塑造发展。

在新发展理念指引下,大保护正谱写着古老长江的新篇章。一张蓝图绘到底,一茬接着一茬干,让中华民族母亲河永葆生机活力。

(本报记者 王 浩)

生态优先

地处青藏高原的三江源。近年来,三江源区水源涵养量不断增长,野生动植物种群数量持续增加。新华社记者 张 龙摄

四川宜宾的巡护队员正在长江边的一处鱼类产卵地进行巡护。庄歌尔摄(人民视觉)

长江湖北宜昌西陵峡段,一江清水浩荡奔流。近年来,当地筑牢三峡生态屏障,让生态更美、百姓更富。吴承忠摄(影像中国)

长江湖南岳阳君山区段景色壮美。当地统筹山水林田湖草沙综合治理,扎实推进长江经济带绿色发展示范区建设。李 健摄(人民视觉)

9月8日,长江国家文化公园江西九江城区段景色怡人。朱海鹏摄(人民视觉)

长江安徽芜湖段整治工程施工现场。该工程建成后可进一步提升防洪能力,改善生态环境。肖本祥摄(人民视觉)

江苏南京幕燕滨江风貌区。近年来,当地加强长江水域生态环境保护,不断推进生态岸线恢复。方东旭摄(影像中国)

绿色发展

白鹤滩水电站。白鹤滩水电站位于云南巧家县和四川宁南县交界处金沙江干流,是仅次于三峡工程的世界第二大水电站。新华社记者 陈欣波摄

长江上的第一艘氢燃料电池动力船“三峡氢舟1”号在航行。据测算,“三峡氢舟1”号相比传统燃油动力船舶,每年可减少二氧化碳排放343.67吨。新华社记者 肖艺九摄

小朋友们在长江上游最大的江心岛——重庆广阳岛上放风筝。良好生态吸引众多游客上岛游玩。近年来,广阳岛积极探索以江河文化保护传承为着力点的生态产品价值实现新路径。新华社记者 王全超摄

上海浦东地标建筑群。位于长江入海口的上海,自主创新能力不断增强。王 初摄(影像中国)

14人参与13评论