2024-10-16 20:32:09新华社

新华社厦门10月16日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在福建考察时强调,福建要深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,扭住建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建目标不放松,一张蓝图绘到底,继续在加快建设现代化经济体系上取得更大进步,在服务和融入新发展格局上展现更大作为,在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐,在创造高品质生活上实现更大突破,进一步全面深化改革,全方位推动高质量发展,在中国式现代化建设中奋勇争先。

10月15日至16日,习近平在福建省委书记周祖翼和省长赵龙陪同下,先后来到漳州、厦门等地,深入乡村、红色教育基地、文物保护单位、自由贸易试验区等考察调研。

15日下午,习近平首先来到漳州市东山县考察。该县东南部的陈城镇澳角村三面临海,近年来走出一条以海兴村、以海强村的新路子。习近平步行察看澳角湾海域环境和村容村貌,详细了解海鲜干货和渔获产品交易情况。得知不少海产品购销两旺,村民收入不断增加,习近平很高兴。他对纷纷围拢过来的村民和渔民们说,你们村我23年前来过,至今记忆深刻。这次来看到村里发生了很大变化,很是欣慰、很有感慨。新时代新征程农村一定会有更加光明的前景,农民会有更加火热的生活。村级党组织要发挥火车头作用,带领乡亲们做好“海”的文章,在乡村振兴、共同富裕的道路上一往无前。

随后,习近平来到谷文昌纪念馆,了解谷文昌同志感人事迹,听取当地传承红色基因情况介绍,同谷文昌干部学院教师、学员代表亲切交流。习近平指出,衡量干部业绩好不好,关键要看老百姓口碑好不好。各级领导干部要向谷文昌同志学习,树牢正确政绩观,为官一任、造福一方,真抓实干、久久为功,把丰碑立在人民群众心中。学习谷文昌同志,不仅要高山仰止,还要见贤思齐,像他那样做人、为政。

在关帝文化产业园,习近平听取当地加强文化遗产保护、推进两岸文化交流等情况介绍。他强调,文化遗产是老祖宗留下来的宝贵财富,要保护好、传承好。

16日上午,习近平在厦门考察了中国(福建)自由贸易试验区厦门片区。他参观自由贸易试验区建设成果展,听取当地扩大改革开放、探索海峡两岸融合发展新路等情况介绍,同综合服务大厅窗口工作人员互动交流。习近平指出,厦门特区经过40多年发展,发生了当年难以想象的巨大变化。今天,抓改革开放,无论深度还是广度,都比过去要求更高了。福建和厦门要适应形势发展,稳步推进制度型开放,对接国际高标准深耕细作,多出一些制度性、政策性成果,为扩大高水平对外开放再立新功。

16日下午,习近平在厦门听取福建省委和省政府工作汇报,对福建各项工作取得的成绩给予肯定,并对下一步工作提出明确要求。

习近平指出,要在推动科技创新和产业创新深度融合上闯出新路。加快构建支持全面创新体制机制,统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,加强高能级科创平台建设,实施科技重大攻关行动,强化企业科技创新主体地位,完善金融支持科技创新的政策和机制,营造更加完善的创新环境、更有吸引力的人才环境。牢牢守住实体经济,巩固传统产业优势,大力推动转型升级,培育壮大战略性新兴产业,前瞻布局未来产业,因地制宜发展新质生产力,塑造产业发展新优势。

习近平强调,要在全面深化改革、扩大高水平开放上奋勇争先。聚焦重点领域和关键环节,突出经济体制改革牵引作用,继续大胆试、大胆闯、自主改。坚持“两个毫不动摇”,创新发展“晋江经验”,充分激发全社会投资创业活力。聚焦人民群众所思所想所盼,优先抓好民生领域各项改革。深入实施自由贸易试验区提升战略,主动对接区域重大战略,深度融入高质量共建“一带一路”,打造21世纪海上丝绸之路核心区,巩固拓展国内国际双循环的重要节点、重要通道功能。建设好两岸融合发展示范区。

习近平指出,要在推动区域协调发展和城乡融合发展上作出示范。健全深化山海协作机制,加强山海统筹、强化功能互补。深化国家生态文明试验区建设,构建从山顶到海洋的保护治理大格局,加强重点领域、重点流域、重点海域综合治理,扩大生态环境容量。强化乡村全面振兴与新型城镇化有机结合,加快城乡融合发展步伐。壮大县域经济,加快老区苏区振兴发展,巩固拓展脱贫攻坚成果。严守耕地红线,树立大农业观、大食物观,打造特色农业产业集群。深化集体林权制度改革,发展森林食品、林下经济,不断挖掘培育“森林粮库、钱库”。推动福州、厦门加快建设全国海洋经济发展示范区,做大做强海洋经济。加强对台风、地震等自然灾害防范,提高防灾减灾救灾能力。

习近平强调,要在提升文化影响力、展示福建新形象上久久为功。传承弘扬红色文化,建好长汀、宁化长征国家文化公园,深化革命史料和革命文物研究阐释。加强文化遗产保护传承,坚持不懈做好以文化人工作,积极推进移风易俗。推进文化和旅游深度融合发展,把文化旅游业培育成为支柱产业。促进两岸文化交流,共同弘扬中华文化,增进台湾同胞的民族认同、文化认同、国家认同。依托宗亲乡亲、祖地文化等纽带广泛凝聚侨心。

习近平指出,要教育党员干部继承优良传统、赓续红色血脉,继续发扬敢为人先、爱拼会赢的开拓创新精神,锐意进取、善作善成。树立和践行造福人民的政绩观,不忘初心、担当作为、廉洁奉公,永葆共产党人的政治本色。深化整治形式主义,切实为基层减负。全面落实“四下基层”制度,走好新时代党的群众路线,提升党建引领基层治理效能。

习近平强调,要认真贯彻落实党中央决策部署,全力抓好第四季度经济工作,努力实现全年经济社会发展目标。

何立峰及中央和国家机关有关部门负责同志陪同考察。

闽海之门 英雄之城

厦门岛

古称嘉禾屿 别称鹭岛

这里是“改革之门”

因改革而生 因改革而兴

这里是“开放之门”

向海而生 通达五洲

这里是“创新之门”

动能澎湃 活力涌动

这里是“融合之门”

联通两岸 促进交流

这里是“幸福之门”

生态宜居 文明和谐

勇立潮头 勇毅前行

这就是厦门

统筹:刘佩

编导:龙泠宇

记者:付敏、陈旺

画面来源:厦门广播电视集团

新华社音视频部制作

福建南部的东山岛,素有“东海绿洲”之称,是一座绿意盎然的“生态岛”。很多人难以想象,这里曾是风沙肆虐的荒凉海岛。东山岛还有一个在全国独一无二的习俗:清明节要“先祭谷公,后拜祖宗”。这一切,都和东山县委原书记谷文昌有关。

15日下午,习近平总书记在福建省漳州市东山县,考察了谷文昌纪念馆,了解当地传承红色基因等情况。让我们跟着总书记的脚步,走进这座纪念馆,重温“谷公”当年的故事,探寻“先祭谷公,后拜祖宗”的缘由。

“不治服风沙 就让风沙把我埋掉”

“大风起兮沙飞扬,民生苦兮号凄凉。”上世纪50年代,当谷文昌随部队南下到福建东山时,映入眼帘的,是一个风沙肆虐、民不聊生的荒凉海岛。父老乡亲们在风中挣扎,在沙中刨食。有的人为了活命,只好拖儿带女四处漂泊乞讨。

△谷文昌纪念馆里展示的当年东山人民饱受风沙灾害之苦的情景。(总台央广记者潘毅拍摄)

“挖掉东山穷根,必先治服风沙。”从那时起,谷文昌就与东山人民一道,踏上了与风沙抗争的漫漫征程。

但治理风沙是东山岛的百年难题。面对一次次失败,谷文昌不气馁、不妥协,立下了“不治服风沙,就让风沙把我埋掉”的铿锵誓言。

历经无数次实验和探索,谷文昌带领东山人民制定出筑堤堵沙、种草固沙、造林防沙的方案,找到了适宜东山岛种植的树种木麻黄,并在全县掀起了植树造林的热潮。到1964年,共造林8.2万亩,全县400多座小山丘和3万多亩荒沙滩基本绿化,海岸线上筑起“绿色长城”。

△东山岛海岸线上种植的木麻黄树。(总台国广记者李晋拍摄)

如今的东山岛,像一只“绿色蝴蝶”,展翅飞翔在祖国的东南沿海。

“先祭谷公 后拜祖宗”

除了治服“神仙都难治”的风沙、绿化海岛,谷文昌在东山县工作期间,还带领当地群众修建了20多座水库和700多处永久性水利工程,解决了农田灌溉和人畜用水问题;通过修公路、建海堤,圆了群众“天堑变通途,海岛变半岛”的梦想。

谷文昌对党和人民高度负责,实事求是,敢于担当。解放初期,他建议把“敌伪家属”改为“兵灾家属”,被上级采纳,也深得民心。习近平总书记曾讲到谷文昌的这个故事,称赞他是“县委书记的好榜样”,也是“实事求是的典范”,强调“得民心者,靠实事求是”。

△纪念园里的谷文昌雕像。(总台国广记者李晋拍摄)

为官一任,造福一方。谷文昌去世之后,当地群众遵照他的临终遗言,将其骨灰埋在东山岛上的赤山林场。此后,每年清明时节,东山的父老乡亲都会到谷文昌墓前献花,表达敬仰,寄托哀思,之后再给自家的祖先扫墓。渐渐地,“先祭谷公,后拜祖宗”成为东山的新风俗。

政声人去后 丰碑励今人

“爱人者,人恒爱之。”一位共产党的县委书记,去世后被当地百姓尊称为“公”,足见其在百姓心中的分量。

习近平总书记曾在多个场合提到谷文昌的名字。在《之江新语》一书中,他指出:“谷文昌之所以一直受到广大干部群众的敬仰,是因为他在任时不追求轰轰烈烈的‘显绩’,而是默默无闻地奉献,带领当地干部群众通过十几年的努力,在沿海建成了一道惠及子孙后代的防护林,在老百姓心中树起了一座不朽的丰碑。这种‘潜绩’,是最大的‘显绩’”。

“意莫高于爱民,行莫厚于乐民。”谷文昌为官恪守两条原则:只要对百姓有利的事,哪怕排除万难也要做到;凡是对党的威信有害的事,哪怕再小也不能做。“不带私心搞革命,一心一意为人民”,是他一生的真实写照。

△纪念馆里的谷文昌雕像。(总台央广记者潘毅拍摄)

政声人去后,丰碑励今人。历经岁月洗礼,谷文昌的身影愈加清晰挺拔,激励着广大党员干部见贤思齐,常怀赤子之心,恪守为民之责,在各自岗位上不断书写为民之志。

监制丨申勇 赵雪花

主笔丨刘会民

记者丨潘毅 李晋

播讲丨王娴

音频制作丨刘逸飞

视觉丨陈括

新华社伊斯兰堡10月15日电 通讯|产业园区建设提升中巴经济合作水平

新华社记者蒋超 张敬尧

从巴基斯坦首都伊斯兰堡出发,向西北方向驶入1号高速公路,不到一小时就能抵达位于该国西北部开伯尔-普什图省的拉沙卡伊特别经济区。

这是中巴经济走廊框架下首个落地的具有中国元素的特别经济区,由中国路桥工程有限责任公司牵头组建的项目公司主导建设和运营,总规划面积约406.7公顷。

驶入园区大门,映入眼帘的是现代化办公楼和厂房。中国路桥拉沙卡伊特别经济区项目经理武玉兴拿起一张产业规划图向记者介绍说,拉沙卡伊特别经济区将分三期开发建设,计划引入机械设备、家用电器、食品加工、纺织皮革、家居建材、仓储物流等各类产业。

他说,凭借优越的交通和地理位置,拉沙卡伊特别经济区可助力巴基斯坦西北部产业经济发展。自去年3月竣工以来,园区内已建成较完备的基础设施,还参考了国内成熟的工业园区运营案例和当地优秀雇员的实操经验,以最大化满足入园企业需求。

记者看到,园区内的一座标准厂房已经建成。拉沙卡伊特别经济区公共事业部门主任阿什拉夫·奥勒格宰告诉记者,一些前来投资的企业有中转储存物资等需求。为此,园区特地建设了这座标准化厂房,不仅防热、防水,厂房内水电及消防设施一应俱全,为投资者带来便利。

“目前已有至少25家企业投资者前来接洽,有10家企业已经投资建设,涵盖钢铁冶炼、制药、医疗器械、移动配件加工等产业。”奥勒格宰说,园区特地在入口处设置了一站式投资便利窗口,为投资者办理入园手续提供最大便利。

巴基斯坦大型钢铁生产商协会首席执行官赛义德·瓦吉德·布哈里表示,拉沙卡伊特别经济区的落地是中巴经济走廊传递出的积极信号,不仅对巴基斯坦具有重要意义,对外国投资者而言更是好消息。

产业合作是高质量共建中巴经济走廊的重中之重。据武玉兴介绍,拉沙卡伊特别经济区的定位是优先落实两国政府产业合作规划,进一步完善整体基础设施建设和配套服务。

“在中巴双方运营团队努力下,我们有信心也有能力把拉沙卡伊打造成开伯尔-普什图省最优质的特别经济区,助力中巴产业合作提质增效。”他说。

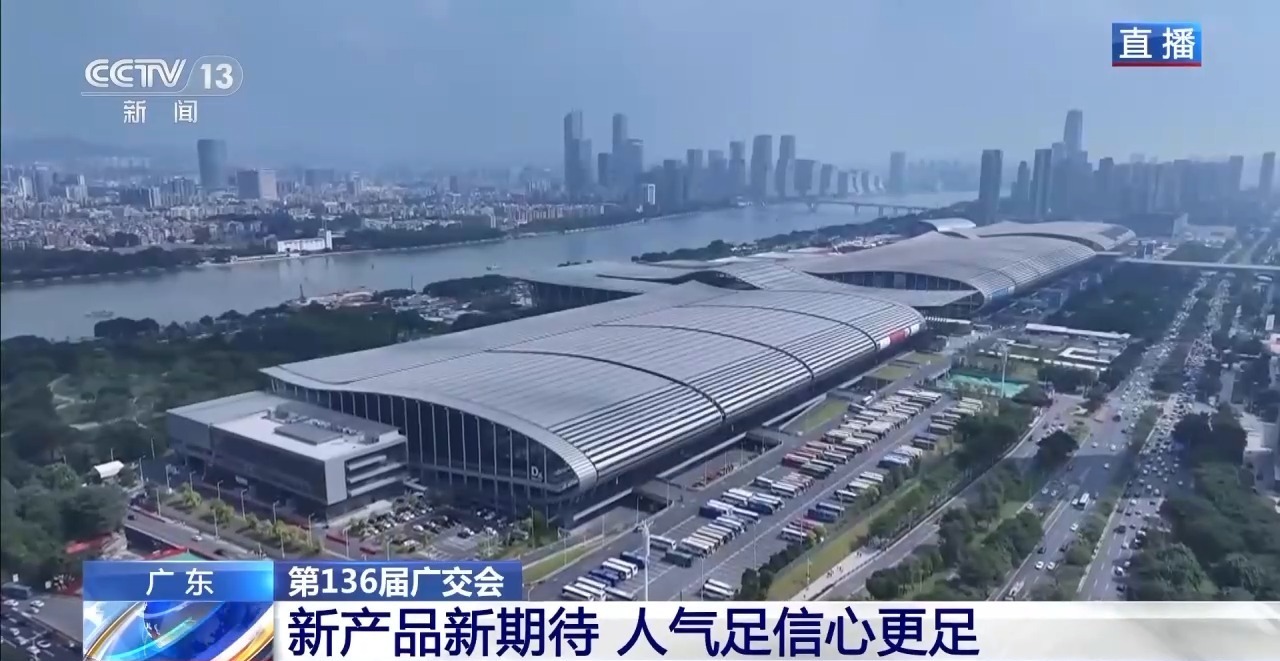

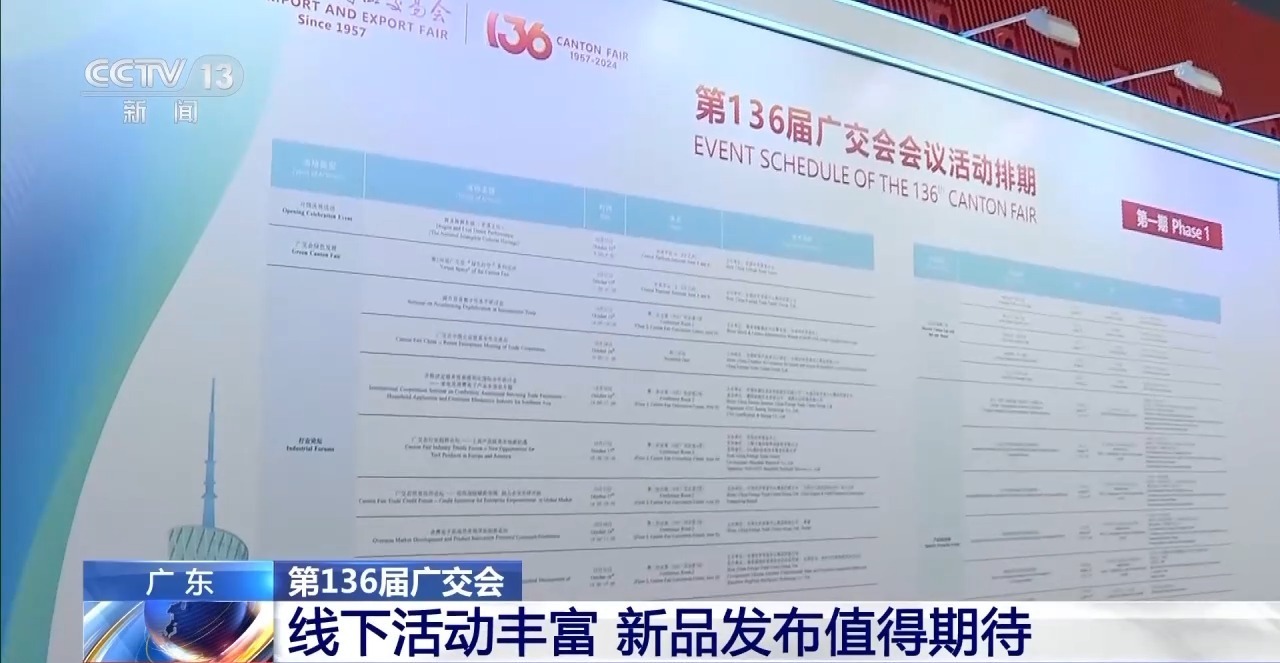

今天(16日)是第136届广交会开展的第二天,目前广交会展馆内采购商入场的情况如何?这一届广交会上,采购商和参展商们都有哪些期待?现场又将举办哪些活动?正在广交会展馆的总台记者张浩为我们介绍相关情况。

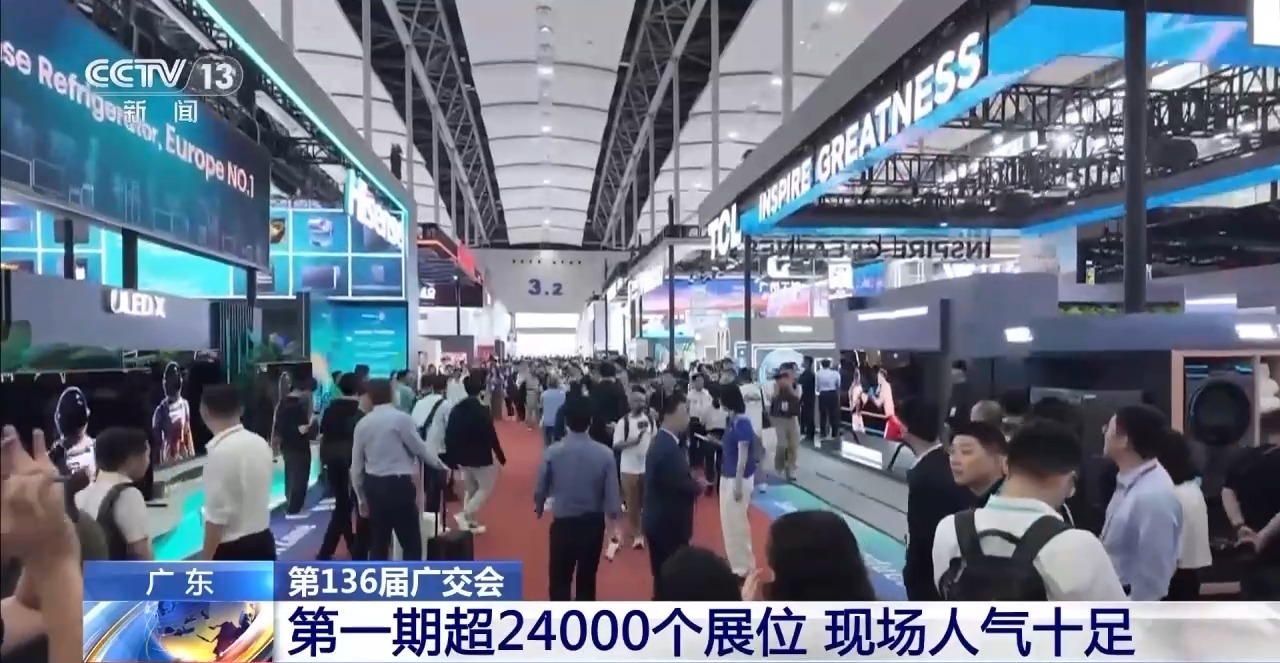

总台记者 张浩:我现在是在广交会A区主通道上。上午十点多,场馆已经开放一个多小时了,通过镜头可以看到,现场非常的热闹,前来的境外采购商的人数比往届有所增加,他们的行走速度也很快。主要是因为广交会的场馆面积比较大,现场的展品也很丰富,要是不抓紧点时间,一天的时间很难将所有展位都逛完,就更别提签合同下订单了。

本届广交会第一期以“先进制造”为主题,总展位数量超过24000个。专精特新“小巨人”、制造业单项冠军以及国家级高新技术企业等优质特色参展企业超4200家,相较上届增加1200多家。

这两天我采访了很多境外的采购商,最大感触就是这次来广交会,他们采购商品的目标更清晰了,同时对来自中国的产品质量,信心也更足了。不少境外采购商告诉我,中国的产品不仅具有性价比,而且很多产品也在不断根据国际市场需求,在做更加智能化的改造升级。尤其是在智慧出行领域的产品,让很多境外采购商感到新奇和震撼,他们十分期待能在广交会上买到高科技、高性价比的产品。

此外,我发现国内的众多参展商也把自家的新产品、新技术,放到广交会上集中亮相或是首发。参展商们告诉我说,参加广交会最大的意义,就是可以让他们及时了解市场变化趋势和新的需求,能够面对面听取国际客商们的建议,从而对产品进行优化升级。本届广交会,许多创新型的产品备受关注,一些国外采购商已现场签下合同跟订单。

再来给大家预告一下,今天将有消费电子产品的专场发布,还将开始举办广交会行业论坛,其中包括多个研讨会、合作交流会和分论坛,紧扣企业和行业关切。这些论坛与活动,也是希望来到广交会现场的采购商们,不仅能买得开心,还能收获更多行业发展新资讯,与中国企业一起携手同行,广交世界、互利天下。

10月15日,第136届中国进出口商品交易会(下称“广交会”)开门迎客!据了解,第136届广交会于10月15日—11月4日分三期在广州举办。作为“中国第一展”的广交会,本届展览总面积155万平方米,展位总数7.4万个,线下展参展企业超3万家,其中出口展企业约2.94万家,比上届增加近800家。现场将展出新品115万件、绿色产品104万件、自主知识产权产品111万件,均比上届明显增长。

广交会的最大亮点即参展的“老朋友”——各大企业,“东道主”广州、东莞、汕头、潮州等城市的参展企业数创历史新高,新质生产力企业占比节节攀升。从制造到“智造”,一起看看广交会“老朋友”的新气象。

广州:参展企业数创新高,新质生产力企业占比超三成

广州交易团作为“东道主”,从参展企业数量、高精尖企业、新产品新设计及产业集群等四个维度全面提升。本届广交会,广州交易团参展企业907家,共获得2587个展位,包括596个品牌展位和1991个一般性展位。参展企业数比上届增加69家,展位总数比上届增加31个,企业参展意愿更强,对开拓多元化国际市场信心更足。

此外,广州新质生产力企业外向度逐步提高,新质生产力企业参展达到336家,比第135届增加了55家,同比增长6.6%,展位数增加了120个,同比增长4.7%。新质生产力企业占广州交易团企业总数的37%、展位总数的47%。其中,有4家国家制造业单项冠军企业、5家国家企业技术中心企业、15家国家级专精特新“小巨人”企业。

值得一提的是,广州相关专业市场、特色企业、传统产业,利用场馆内A区北平台,珠江散步道、中央天桥等人流密集位置,组织开展创意设计、外贸基地等产业集群式展示。白云区设立405平方米的“白云美湾时尚产业基地展示区”,主要展示化妆品、箱包、服装等;黄埔区设置72平方米的“广州生物医药外贸转型升级基地展示区”,主要展示医学检验仪器、体外诊断试剂、药品等;南沙区设立36平方米的“南沙设计展示区”,主要展示服装、工业品机器等。

东莞:史上最大“东莞军团”!420家莞企亮相广交会

本届广交会将有420家莞企参展,展位数达921个,参展规模进一步“扩容”,为历届最大。为加强参展实效,东莞还将在展会期间组织多场招商引资、采购对接以及考察活动。

据统计,本届参展的420家东莞企业中,新参展企业85家,占比超过20%。高新技术、专精特新、单项冠军等先进制造和科创产业企业达198家。为展现东莞制造整体形象,东莞还将统一为东莞绿色特装企业设置“广东优品东莞制造”标识,力求提升东莞企业参展成效。

此外,为吸引广交会客商来莞游玩体验,东莞还积极协调市内住餐企业、A级景区,推出面向广交会展商客商的住餐游优惠价格,同时将加大力度推介10条广交会东莞精品旅游线路,并拟在广交会期间举办东莞·生态露营节等20余场文旅体等促消费活动。

佛山:“有家就有佛山造”,佛企积极拓展国际市场

本次广交会,佛山共有726家企业参展,展位数达到1896个,位居全省第三,参展企业数创历史新高。其中,品牌展位635个,一般性展位1261个,展现出佛山制造业的雄厚底蕴和蓬勃生机。

高新技术、专精特新、单项冠军等先进制造和科创产业企业合计389家,占比高达54%。他们携带最新的科技成果和创新产品,展示在智能制造、绿色节能等领域的最新进展,秀出佛山在先进制造和科技创新方面的雄厚实力。比如,美的将带来多元的绿色产品解决方案,佛山照明推出最新的眼调节训练灯,金意陶着重展出轻石、艺术金属釉瓷砖两款创新产品,创兴精密主推生物质燃烧机、智能立体仓库等创新产品,兴发铝业带来新产品兴发系统ENW65外开窗等。

为了提升“佛山制造”的国际品牌影响力,佛山市商务局设计了“佛山制造”标识,在广交会场馆宣传吊幅、广交会导向手册上,展示“佛山制造”及“有家就有佛山造”标识,吸引客商到佛山展位采购洽谈,整体提升参展效果。

汕头:特装展位创历史新高,首获汽车配件展区展位

本届广交会共有421家汕企参展,展位数达796个,其中特装展位数527个,占总展位数的66.2%,创历史新高。

广交会三期分别聚焦“先进制造”“品质家居”“美好生活”题材,广纳新质生产力。汕头参展企业421家,其中品牌展位企业44家,特装布展企业184家;品牌展位194个,一般性展位602个。新参展企业的占比超8%,高新技术、专精特新、单项冠军等先进制造和科创产业企业的占比超27%。此外,广交会汕头分团结合本地外贸发展情况,优化汕头市展位供给,积极争取新增展位,首次获得汽车配件展区展位。

潮州:参展企业研发新技术,展示新质生产力

本届广交会,潮州共有292家企业参展,包含品牌展位企业87家,一般性展位企业205家。其中,高新技术企业102家,专精特新企业68家,二者占参展企业的58.4%。参展产品涉及照明产品、加工机械设备、日用陶瓷、工艺陶瓷、卫浴设备、园林产品、餐厨用具、食品等24个品类。

目前,参展企业已精心准备一批新品、精品亮相广交会,向国内外客商展现“潮州制造”新风采。展会首期主题为“先进制造”,突出先进产业和科技支撑,展示新质生产力。广东丹青印务有限公司深耕广交会多年,主要生产用于食品、饮料、洗涤用品、化工产品等的印刷复合包装产品,产品出口美国、英国、墨西哥等100多个国家。公司研发的带嘴自立袋、可回收包装袋都是针对此次广交会研发的新产品,该产品质量达到百分之百可回收,符合欧盟可回收标准。

南方网、粤学习记者 刘单燕

图①:孩子们在参加芙蓉主题科普活动。成都市植物园供图图②:杭州满觉陇盛开的桂花。新华社记者 翁忻旸摄图③:秦皇岛角山金秋菊展现场。周红摄制图:张丹峰

寒气生,露水凝。

自10月8日以来,我们进入寒露节气。寒露是秋季的第五个节气,昼夜温差加大,是凉爽到寒冷的转折。寒露有三候:一候鸿雁来宾,二候雀入大水为蛤,三候菊有黄华。一场秋雨一场凉,仍有秋花次第开。登高游览、踏秋赏花,是沿袭下来的传统习俗。让我们从杭州的桂花、成都的芙蓉花、长城下的菊花中,感受它们所承载的文化意象,品味中国人生活中独特的浪漫。

——编者

浙江杭州

桂雨飘新香

人民日报记者 顾春

在浙江杭州,寒露常携桂香而来。每年的桂花季颇具仪式感,看桂花、喝桂茶、吃桂餐,全城赏桂。

赏桂胜地当数满觉陇。满觉陇是杭州南高峰南麓的一条山谷,栽种着7000多株桂花树。风一吹,漫天桂花簌簌地落到肩头,营造出浪漫的“满陇桂雨”。1985年,“满陇桂雨”被评为新西湖十景之一。

桂花树遍布多地,桂花之于杭州,又有不一般的意义。杭州植物园高级工程师陈晓玲介绍:“创建灵隐寺时,当地就种植了桂树,至今已有约1700年历史。杭州把桂花选为市花,全市有184棵百年以上的古桂花树,树龄最大的有1500多年;杭州植物园有70多个桂花品种,全市桂花树超过500万株。”

在杭州,桂花的文化悠久隽永。“桂子月中落,天香云外飘。”这是唐代诗人宋之问《灵隐寺》中的诗句。“江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游?”白居易一首《忆江南》,让杭州桂花的美名持续千年。宋代词人柳永咏叹杭州之美,脱口而出“三秋桂子,十里荷花”。

郁达夫写下了以杭州为背景的《迟桂花》;梁实秋笔下留恋不已的,是杭州一碗秋天的桂花煮栗子。在文人墨客的咏叹下,在杭州访桂,便多了文化的风雅和厚重,不仅有与花香撞个满怀的喜悦,更是一桩由古及今的秋日雅事。

“这几天游客太多,做糖桂花都忙不过来!”沈荣燕祖辈就住在满觉陇,她传承了家里的糖桂花制作技艺,2011年成为第五批杭州市非遗项目代表性传承人。

沈荣燕做的糖桂花,除了甜,还有点儿咸和酸。据说,这点咸酸才是独特之处。制作糖桂花,要经过打桂花、腌渍、漂洗、搓桂花等流程。秋日清晨,选花苞未全开的花树,在树下铺好纱帐,用长竹竿敲打树枝,金灿灿的花朵似雨点般掉落。沈荣燕将打下来的桂花细细择去花梗,倒进半年前做好的青梅卤里腌制半月。然后将腌桂花放进白砂糖里,用双手不停搓,最后晒干,制成的糖桂花无论冲茶、做菜,桂香四溢。

千年陪伴下,桂花已经成为杭州人生活的一部分:既有诗情画意,也含人间烟火。

四川成都

芙蓉点秋光

人民日报记者 李凯旋

前几日,四川成都迎来一场秋雨。成都市植物园,三五成群的游客,顶着风雨入园,多是为了一赏芙蓉花。近前观瞧,雨中芙蓉花分外惊艳。桃红色的花瓣展开,犹如风中舞动的罗裙。成都市植物园园林工程师石小庆说:“芙蓉花是秋之花,进入寒露节气,正是赏芙蓉花的好时机。”

苗圃里,除了传统的单瓣红芙蓉花,还有各色新品种:“锦绣紫”重瓣开成绣球状,白芙蓉花淡雅脱俗;有一种花瓣粉白色、基部紫红色的,像古代女子眉间的花钿,便唤作“粉钿”;还有色泽浓郁胜过红玫瑰的“红玉”,花瓣紧裹着花柱的“醉云”……形色缤纷,叫人目不暇接。

芙蓉花原名木芙蓉,是我国的乡土花卉,在湖南、四川、云南等地均有分布。“其花或白或粉或红,皎若芙蓉出水,艳似菡萏展瓣;因其生于陆地,为木本植物,故又名‘木芙蓉’。”石小庆介绍。

芙蓉花晚秋始开,霜侵露凌却丰姿艳丽,因而又名“拒霜花”。花所寄寓的清新脱俗、孤傲坚韧,可见一斑。

经过培育,如今芙蓉花在成都每年自6月起便陆续开放,直到12月。“10月芙蓉迎来盛花期,我们策划了鲜花市集、芙蓉自然课堂等活动。”石小庆说,近年来成都市植物园持续开展芙蓉主题活动,吸引青少年走进芙蓉科研中心体验,组织工作人员到乡村科普芙蓉知识。

1983年,芙蓉花被确定为成都市市花。在蓉城,一座城与一朵花的情缘绵长。唐代才女薛涛以芙蓉汁制笺,有了“薛涛笺”的典故。石小庆和同事们将典故融入科普中,把芙蓉的故事讲给更多人听。

多年来,芙蓉已成为城市绿化中的亮色,居民阳台花圃里的“常客”。目前成都市范围内已种植芙蓉花35万余株。天府芙蓉园内,5万株各色芙蓉花齐绽放。去年天府芙蓉花节期间,全城设置40余个赏花点位,赏花总面积总计12万平方米,吸引了超过100万人次参与。

不只一场花节。近年来,成都持续发掘延伸芙蓉文化。芙蓉元素登上成都大运会、成都世园会,成为成都的文化名片;芙蓉种子“飞”上太空,科研结出累累硕果。

“二十四城芙蓉花,锦官自昔称繁华。”芙蓉正次第绽放,它所代表的“福”和“容”,也融入成都的城市品格,装点着秋日的风光。

河北秦皇岛

赏菊长城下

人民日报记者 邵玉姿

秋风起,菊花香。

走进河北秦皇岛山海关区角山景区,菊花海映入眼帘。

红的热烈、黄的灿烂、白的纯洁、紫的优雅……角山脚下,五彩斑斓的菊花一路延伸,与秋色渐浓的长城融为一体,吸引了不少游客。

古往今来,淡雅清瘦、凌寒而开的菊花受到人们喜爱,赏菊也成了秋日的重要文化活动。“寒露节气,菊花开得更艳了。”第一关旅游发展有限公司园林绿化部负责人侯铁军介绍,正在举办的角山金秋菊展涵盖了独头菊、大菊、小菊、球菊等100多个品种,眼下正进入盛开期。

“五颜六色,千姿百态,真是太美了!”漫步菊花丛中,来自浙江的游客王倩频频拍照留念,“在山脚下欣赏菊花,仿佛也有了‘采菊东篱下,悠然见南山’的意境。”“角山连绵起伏,长城巍峨雄浑,菊花绚丽多彩,好不壮观!”来自北戴河区的游客刘莉莉陶醉其中。重阳节时,不少人还带着家里的老人一起来登高赏菊。

“寒露惊秋晚,朝看菊渐黄。”菊花是秋天的一张名片,是坚韧、高洁、超然、逸致等品格的象征,被赋予了丰富的寓意。“很多诗人喜欢以菊花作为题材来吟诗作赋,表达对秋天的感怀,寄托自己的情感和理想。”秦皇岛市诗词学会副会长王红利说,不仅菊花诗,菊花词、菊花画也不胜枚举。

漫步角山脚下,欣赏菊花的绚烂多姿;登顶角山之峰,领略长城的雄伟壮观。“依托金秋菊展,角山景区还举办了百菊赛、民乐表演、长城采风等丰富多彩的活动。游客们在欣赏菊花的同时,还能了解到古城山海关的历史文化。”第一关旅游发展有限公司副总经理邱薪阳介绍。

《 人民日报 》( 2024年10月16日 第 12 版)

在文艺工作座谈会召开10周年之际,10月16日出版的第20期《求是》杂志重新发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2014年10月15日《在文艺工作座谈会上的讲话》,明确提出“坚持以人民为中心的创作导向”,深刻阐述了“人民需要文艺”“文艺需要人民”的辩证统一关系,科学回答了繁荣发展社会主义文艺的一系列重大问题,为新时代中国特色社会主义文化发展指路领航。

人民作品为人民,人民作品人民创。为人民大众服务,始终是中国共产党人发展文化的价值取向。源于人民、为了人民、属于人民,是社会主义文艺的根本立场,也是社会主义文艺繁荣发展的动力所在。文艺要反映好人民心声,就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向。新时代,中国人民为美好生活不懈奋斗的伟大实践,为文艺创作提供了取之不尽、用之不竭的素材。从脱贫攻坚的壮丽画卷到乡村全面振兴的生动实践,从科技创新的迅猛发展到生态文明建设的扎实推进……我国文艺园地百花竞放、硕果累累,呈现出繁荣发展的生动景象。如电视剧《繁花》、电影《第二十条》、话剧《情系贺兰》、舞剧《草原英雄小姐妹》等一批反映时代变迁、深刻描摹现实、书写普通人奋斗的精品力作竞相涌现。这些文艺作品立足中国时代变革、聚焦人民生活发展、为人民鼓与呼的同时,也赢得人民的叫好声。

“文者,贯道之器也。”党的二十届三中全会提出深化文化体制机制改革重大任务,对文艺工作高质量发展提出新的要求。近年来,文艺作品的表现形式千差万别,互联网、大数据、人工智能等推进了文艺创新,拓宽了文艺空间,但也出现了不少“唯市场”式的庸俗、低俗、媚俗“三俗”作品。新时代的文艺工作者当始终坚持与时代同频,坚持以人民为中心,扎根基层,为人民抒写、为人民抒情,创造出更多接地气、有生气、扬正气的文艺作品。要积极顺应群众的新期待,不断开辟多样的文艺服务渠道以及更为有效的文艺载体,始终坚持为人民服务、为社会主义服务的根本方向,坚持百家齐放、百家争鸣方针,从人民呼声、社会发展和时代变迁中提炼出传承发展中华优秀传统文化的主题,满足人民群众的精神文化需求,使我们的文艺作品在守正创新中聚民心、暖人心、筑同心。

十年探索奋进。新时代中国文艺百花园气象万千、硕果累累,展现出昂扬自信的时代风貌。《永不消逝的电波》等舞剧、《觉醒年代》《问苍茫》等电视剧广受好评,描绘新时代的精神图谱;电影《长安三万里》、舞蹈诗剧《只此青绿》、电视节目《唐宫夜宴》“圈粉”无数,“诗词热”“文博热”“国潮风”引领潮流,彰显中国特色、中国风格、中国气派。舞剧《咏春》走出国门、昆剧《临川四梦》巡演欧洲、电视剧《欢迎来到麦乐村》海外热播、“感知中国”“欢乐春节”等中国文化品牌活动点亮“中国红”……如今,中华文化更好走向世界,“文艺为人民”的旗帜愈发鲜艳夺目,展现开放包容的博大胸襟。时代在发展、社会在进步,我们党以文艺方式昭示光明、凝聚力量的初心没有变,用文艺作品观照百姓生活、表达群众心声、不断满足人民精神文化需要的使命任务没有变。

“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”立足新时代实践,文艺战线和广大文艺工作者当不辜负时代召唤、不辜负人民期待,创作出更多无愧于伟大时代、伟大国家、伟大民族的文艺精品,让社会主义文艺“百花园”开出更鲜艳的花朵、结出更丰硕的果实,为推动文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国作出新的更大的贡献。(作者:唐代远)

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调:“健全吸纳民意、汇集民智工作机制。”人民代表大会制度根植于人民,具有践行全过程人民民主、保障人民当家作主的显著优势,是体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力的有力保障。

制度机制“落下去”,民意民智才能“汇上来”。近年来,我国各级人大在吸纳民意、汇集民智方面积极探索,不断丰富形式和内容,取得了良好成效。当前,地方各级人大建成的代表联络站已基本实现了乡镇、街道全覆盖,建立了“居民议事会”“民情观察点”等各种平台,既有“小院议事厅”,也有“板凳民主”;既有线下“圆桌会”,也有线上“议事群”。通过丰富多样的民主实践形式,有效保障人民群众的意愿和呼声依法上升为国家意志、融入国家治理。但也要看到,目前民意表达的渠道还不够顺畅,群众参与率还不够高,民意民智的收集、分析、研判、吸纳的科学性精准性还有所欠缺,流程还不够规范,评估体系尚未健全,吸纳民意、汇集民智机制还存在着一些困难和问题,应有针对性地加以探索,不断完善此项工作的方法、步骤和路径。

健全信息公开机制,做到便捷化高效化。获取人大工作信息是人民群众参与人大工作的前提条件,是吸纳民意、汇集民智的基础保障。信息公开不仅包括国家机关的主动公开,即实施机关自行决定公开内容,而且包括公众主动要求获取某些信息,实现自身知情权。在实践中,各级人大应从以下方面健全公开机制。一是及时发布需要向群众征集意见的工作内容,如在立法工作方面要向社会公开法律法规草案文本和立法背景,在监督工作方面要公布监督的对象、监督议题选择的理由和需要解决的问题,在重大事项决定工作方面要公布相关的项目名称、项目内容、完成时间等。二是细化发布的对象,主要包括各级人大代表、“一府一委两院”、社会各界群众和专家学者、群团组织等,努力做到发布对象全覆盖无盲区。三是丰富发布的载体,可以通过报刊、门户网站、微信公众号等向社会公开发布,也可以通过各地人大代表联络站、立法联系点让各界群众知晓。四是构建便捷的发布方式,注重通俗易懂、简洁明了,让群众看得懂、弄明白。如重要法规草案不仅应全文公布,还要把群众最关注的痛点难点条款内容单独列出清单征求意见。

健全民意民智的收集机制,实现全方位广覆盖。群众诉求如何收集起来,是吸纳民意、汇集民智工作机制的重要环节,关键是具备丰富且通达的表达渠道。一是通过实地调研、上门走访、召开座谈会等方式,直接联系群众收集民意民智,与群众开展面对面交流,拉家常、察实情、谋良策。同时,通过充分运用各地探索形成的“民情直通车”“民主听证会”等载体,及时问政于民、问需于民、问计于民。二是充分利用线上载体。线下工作存在的区域和时间限制,可能影响民意收集质量。当前,有的地方人大深化数字化改革,通过建立代表履职综合应用、“立法民意通”等数字化应用场景,常态化开展民意征集、立法调研、问卷调查等工作,做到联系群众全天候、收集民意全方位。在及时总结提炼这些有益实践探索的基础上,要继续强化平台、载体的多元性,并持续、充分激活其民意传输的功能。

健全民意民智的采纳吸收机制,力求更精准更管用。群众的利益诉求海量、多元、复杂,必须有一套科学有效的筛选吸纳机制,进行科学的分层分类,提高民意民智吸收采纳的质量和实效。对于海量的诉求内容加强科学研判分析,需要去粗取精、去伪存真,辨别哪些是最重要的、哪些是次要的、哪些是不必要的。一是充分利用人工智能、大数据和云计算,进行有效的分类筛选,提高精准化有效化水平。二是完善人大听证论证评估评议等制度,充分发挥研究院、专家咨询库智囊作用,将有效的民意民智转化为提高立法质量、增强监督实效的坚强支撑。三是人大内部部门积极履行职能,把民意民智依法合理吸收到法规草案、调研报告、专项课题,审议意见的起草和议案建议办理等工作中。同时,对于不属于人大职权范围内的合理建议,可通过召开见面会、内部通报等形式,及时抄送党委、政府及相关部门,促进党委政府决策更加科学化民主化,在更大范围、更深层次吸纳民意,充分拓展群众参与的民主效能。

健全民意民智的反馈回应机制,提升获得感参与率。及时对民意民智的吸纳情况作出反馈,提高从意见建议“提交”到事项“办结”的速度,既体现了人大对人民负责、受人民监督的法治精神,也有利于进一步激发群众民主参与的热情,吸引更多代表群众提出高质量的意见建议,形成良性循环。一方面,积极拓宽反馈回应的渠道,利用多种形式及时答复,做到渠道畅通、快速便捷。对征集到的群众意见建议,是否采纳了,采纳了多少作出及时回应;对于没有采纳的,作出说明解释,以清晰的立场回应社会关切,体现对群众的尊重。另一方面,探索建立民意民智吸收反馈指标体系,通过智能化手段对群众的参与率和采纳率加以计算、分析,有针对性地引导鼓励更多的群众参与到人大立法、监督工作中来。

健全评估机制,推动联系群众常态化持久化。只有建立客观真实权威的评估机制,不断总结完善提高,及时补短板强弱项,吸纳民意、汇集民智工作才有生命力。吸纳民意、汇集民智工作机制是否科学合理、行之有效,人民群众最有发言权。人大应及时对这套工作机制是否符合工作实际,是否贴近基层群众需求,是否操作简便易行,以及群众意见的采纳率、实际问题的解决率、群众的满意率等进行评估,不断检验工作机制的实际效能。同时,及时对评估中发现的问题、短板、弱项进行全面分析研究,提出改进完善的对策措施,促进这项工作不断优化。

以更开放的姿态为全球发展带来广阔机遇金 轩2026年02月11日06:01 | 来源:人民网-人民日报订阅收..

扫描二维码微信打赏

26人参与18评论