2024-11-02 18:52:53央视新闻

中国式现代化民生为大,就业则是最基本的民生。

11月1日出版的《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《促进高质量充分就业》。文章中,总书记深刻总结新时代就业工作成就和经验,分析当前就业形势和面临的突出问题,就促进高质量充分就业提出要求。

“就业是家事,更是国事。”情牵百姓、心系民生,习近平总书记高度重视就业工作。如何依靠发展促进就业?如何抓好重点群体就业?如何培养更多专业技术人才?如何构建和谐劳动关系?这些问题,总书记念兹在兹。

△2024年10月17日,习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城考察时,同现场科研人员和企业负责人亲切交流。

在地方考察中,就业问题是习近平总书记调研的重点之一。

2019年2月1日,习近平总书记在看望北京市前门石头胡同服务点的“快递小哥”时指出:“要坚持就业优先战略,把解决人民群众就业问题放在更加突出的位置,努力创造更多就业岗位。”

今年10月,总书记在安徽考察时再次强调:“解决好重点人群就业,完善农村低收入人口常态化帮扶政策,确保不发生规模性返贫致贫。”

就业是民生之本,与亿万人切身利益紧密相关。今年9月26日,习近平总书记主持中央政治局会议。会议就下一步经济工作作出部署,其中就要求“重点做好应届高校毕业生、农民工、脱贫人口、零就业家庭等重点人群就业工作”。

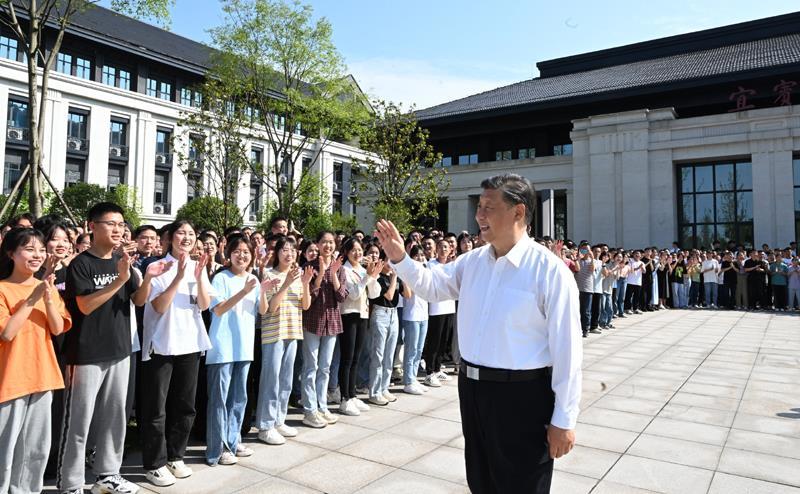

△2022年6月8日,习近平总书记在四川宜宾学院考察。

“党中央十分关心民生工作,民生首先是就业,我们对高校毕业生就业问题特别关心。”2022年6月8日,正值高校毕业生就业的关键当口,在四川考察的习近平总书记来到宜宾学院,实地了解高校毕业生就业情况。

学院的电子屏幕上,展示了该校毕业生去向落实率的柱状图,总书记仔细察看,反复询问具体数据。

“就业数据要扎扎实实,反映真实情况。”习近平总书记指出,“现在有些学校为了追求高就业率,弄虚作假,搞‘拉郎配’,签了再说。这样不行,不能糊弄上级部门,更不能糊弄学生。”

面对即将走出校门、走进社会的青年学子,总书记话语谆谆:“幸福生活是靠劳动创造的,大家要保持平实之心,客观看待个人条件和社会需求,从实际出发选择职业和工作岗位,热爱劳动,脚踏实地,在实践中一步步成长起来。”

△2023年9月20日,习近平总书记在浙江金华市义乌市后宅街道李祖村考察。

在《促进高质量充分就业》一文中,习近平总书记强调,结合推进新型城镇化和乡村全面振兴,坚持外出就业和就地就近就业并重,多措并举促进农民工就业,着重引导外出人才返乡、城市人才下乡创业。

乡村振兴为年轻人提供了展现才华的舞台。

去年9月20日,习近平总书记浙江考察第一站来到义乌市后宅街道李祖村。在村里的“共富市集”,“90后”返乡大学生方天宁告诉总书记,自己两年前回到村里,发动30多名村民编织竹篮,可以为他们每人每月增收2000元左右。

李祖村实施“千万工程”以来,村里的环境和氛围变好了,吸引了很多原乡人、返乡人、新农人在此创业、就业。

习近平总书记对乡亲们说:“乡村振兴潜力无限、大有可为”。他寄语更多的年轻人为乡村振兴发挥积极作用。

△浙江义乌市李祖村一景

让大家过上更好生活,我们不能满足于眼前的成绩,还有很长的路要走。要看到,就业工作仍面临不少突出矛盾和问题——

我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期,稳增长、稳就业的压力始终存在;人口发展少子化、老龄化、区域人口增减分化以及经济数字化转型等趋势对就业的影响逐步加深,结构性就业矛盾不断凸显;人民群众对高品质生活的需要日益增长,提升就业质量已经成为劳动者的迫切愿望。

老百姓关心什么、期盼什么,改革就要抓住什么、推进什么。

党的二十大科学把握就业形势新变化,顺应人民群众新期待,着眼扎实推进高质量发展和全体人民共同富裕,作出了促进高质量充分就业的重大部署。党的二十届三中全会《决定》强调“健全高质量充分就业促进机制”,“健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度”等。随着这些举措的落实见效,人民群众的获得感、幸福感、安全感必将进一步增强。

就业事关人民群众切身利益,事关经济社会健康发展,事关国家长治久安。习近平总书记强调,“促进高质量充分就业,是新时代新征程就业工作的新定位、新使命”。

我们坚持以人民为中心的发展思想,把就业当作民生头等大事来抓,充分调动人民群众的积极性主动性创造性,为民生改善和经济发展提供重要支撑。

总监制丨闫帅南 王姗姗

监制丨耿志民

制片人丨兴来 宁黎黎

执笔丨张亚楠

视觉丨江雨航

审校丨杨彩云

2024-11-02 17:58:06新华社

新华社北京11月1日电 题:坚定信心,把进一步全面深化改革推向前进——习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上的重要讲话激发实干斗志、凝聚改革合力

新华社记者

省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班10月29日至11月1日在京举行。习近平总书记在开班式上发表重要讲话,深刻阐明进一步全面深化改革的一系列重大理论和实践问题,对于全党全面准确理解全会精神,推动各项改革举措精准落地见效,具有十分重要的意义。

连日来,广大党员、干部认真学习领会习近平总书记重要讲话精神。大家表示,要在学深悟透的基础上,坚定改革信心、汇聚改革合力,奋发有为、实干担当,以一往无前的胆魄和勇气把进一步全面深化改革推向前进。

坚守改革的方向和原则

习近平总书记强调,守正创新是进一步全面深化改革必须牢牢把握、始终坚守的重大原则。

“我们党坚守改革的方向、立场、原则,在守正中把稳舵盘、保持航向,在创新中寻求突破、扬帆远航,推动新时代全面深化改革取得了重大实践成果、制度成果、理论成果,将发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。”学习了总书记重要讲话,中国人民大学国家发展与战略研究院副院长陶文昭深有感悟。

人民立场是我们党的根本政治立场。抓改革、促发展,归根到底就是为了让人民过上更好的日子。

四川成都市金牛区工人村社区内,公共环境干净整洁、出行通道秩序井然、儿童乐园设施齐全。伴随着老旧小区改造,社区硬件设施焕然一新,居民生活品质进一步提升。

“习近平总书记强调以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点,指明了改革遵循的价值取向。作为基层干部,我们要对标总书记要求,办好民生‘微实事’,增强居民幸福感。”社区书记杨健勇说,将以老旧小区改造为抓手,把改革部署和基层实际相结合,努力把“民生清单”变为老百姓的“幸福账单”。

进一步全面深化改革,统筹推进各领域改革,需要有管总的目标。

“总书记重申要坚持继续完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的改革总目标,再次亮明我们党领导改革的目标导向,再度宣示一张蓝图绘到底的坚强决心。”陕西省委党校(陕西行政学院)副校(院)长薛小毛说,只有始终朝着总目标指引的方向前进,该改的坚决改,不该改的不改,才能确保改革沿着正确方向行稳致远。

进一步全面深化改革涉及的领域众多,必须突出重点,注重发挥经济体制改革牵引作用。

作为浙江实体经济重镇,绍兴以改革为动力,制定绍兴市改革抓落实任务清单,确定了“创新打造现代化产业体系”“文商旅促融合改革,建设现代文旅强市”等一系列具体举措。

“突出经济体制改革这个重点,是总书记提出的明确要求。我们要把准主攻方向,聚焦本地发展实际,以经济领域改革引领撬动各领域改革向纵深推进。”绍兴市委改革办常务副主任傅青春说。

以科学方法推进改革

改革是一项系统工程,需要讲求科学方法,处理好方方面面的关系。

“习近平总书记指出‘要坚持改革和法治相统一’‘善于运用法治思维和法治方式推进改革’,为我们积极发挥法治对改革的保障和推动作用,提供了重要指引。”山西太原市司法局局长张彤说。

为破解涉企行政检查“多头执法”“重复检查”等问题,太原市近来由司法局牵头探索实行“企业安静期”机制,助力企业减轻迎检负担。张彤表示,下一步将持续完善太原服务民营经济法治改革机制,联动相关部门以法治合力排除改革阻力,推动政府更有为、企业更有感、社会更有序。

在“科创之城”合肥,创新热潮持续涌动。安徽合肥市科技局局长范进对总书记“要坚持破和立的辩证统一,破立并举、先立后破”的改革方法论深有体会。

“科技创新重在人才,我们要将总书记此次重要讲话精神和在安徽考察时的重要讲话精神贯通起来学习领会,在人才评价中坚持‘破四唯’和‘立新标’并举,既向束缚创新的藩篱动真格,又加快建立健全分类评价体系,持续激发人才创新活力。”范进说。

南海之滨,海南自贸港建设火热开展。

结合对总书记“要坚持改革和开放相统一”这句话的理解,海南省委深改办(自贸港工委办)常务副主任关继荣有了更加明晰的工作方向:“我们要发挥海南自贸港优势,积极对接国际高标准经贸规则,努力在产权保护、产业补贴、环境标准等领域实现规则、规制、管理、标准相通相容,以高水平开放促进深层次改革。”

推动改革落地见效,抓落实至关重要,同时也要坚持系统观念,提高改革整体效能。

辽宁省岫岩满族自治县委书记吴振宇表示,将在学习领会总书记重要讲话精神基础上,根据县级部门、乡镇(街道)、村(社区)特点,完善实绩考核和激励体系,着力构建责任明晰、链条完整、环环相扣的工作机制,推动县域各项改革任务条条落实、件件落地、事事见效。

争做改革的促进派和实干家

将改革部署落实到位,需要广大党员、干部增强政治自觉、思想自觉、行动自觉,既当改革促进派,又当改革实干家。

“‘直面矛盾问题不回避,铲除顽瘴痼疾不含糊,应对风险挑战不退缩’。总书记的谆谆嘱托,我们要时刻牢记在心,切实践行。”广西壮族自治区发改委主任白松涛表示,将坚决扛起抓改革的重大政治责任,会同自治区各市各部门推动国内国际双循环市场经营便利地建设系列改革措施落地,扎实推进“向海产业壮大”“向海通道建设”等专项行动,在改革实践中挑重担、勇担当。

引导广大党员、干部、群众将思想和行动统一到全会精神上来,宣传思想文化战线使命重大。

习近平总书记要求,加强对全会《决定》提出的一些重大理论观点的研究和阐释,特别是加强面向基层和群众的宣传、解读,及时解疑释惑,回应社会关切,广泛凝聚共识。

甘肃庆阳市委宣传部常务副部长唐海云说:“筑牢共抓改革的思想基础、群众基础,宣传思想文化战线义不容辞。我们不仅要宣介好全会精神和总书记此次重要讲话精神,也要反映好干部群众改革攻坚的实际成效,同时发挥好市、县宣讲团和新时代文明实践中心等作用,不断唱响主旋律、传递正能量。”

以只争朝夕的姿态推进改革,领导干部应当既着眼长远,又干在当下。

习近平总书记“切实抓好后两个月的各项工作,努力实现全年经济社会发展目标任务”的要求,让云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市市长张波充分感受到做好改革工作的紧迫性。

张波表示,今年最后两个月,我们将铆足干劲、再接再厉,坚持把抓招商、干项目作为全市经济发展的重中之重,紧盯高原特色现代农业、有色金属及新材料、现代物流等产业,继续在项目落地服务和优化营商环境上下功夫,力争高质量完成全年目标任务。

新华社北京11月2日电 11月2日,国家主席习近平就西班牙严重暴雨洪涝灾害向西班牙国王费利佩六世致慰问电。

习近平表示,惊悉西班牙多地发生严重暴雨洪涝灾害,造成重大人员伤亡和财产损失。我谨代表中国政府和中国人民,对遇难者表示深切哀悼,向遇难者家属和伤者表示诚挚慰问。相信在费利佩国王和贵国政府领导下,灾区人民一定能够早日战胜灾害、重建家园。

山东海洋资源丰富,海岸线长3505公里,约占全国1/6,毗邻海域面积15.86万平方千米,与全省陆地面积基本相当。近年来,山东将海洋作为高质量发展的战略要地,海洋经济新动能不断积蓄,海洋生产总值位居全国第二位。记者近日走进生产一线,探寻“蓝色引擎”的澎湃动力。

“蓝色粮仓”挺进深远海

乘船从山东烟台市蓬莱区入海,行至山东半岛与辽东半岛之间时,一座深远海智能网箱矗立海面。烟台经海海洋渔业有限公司总经理郭福元说,这是三文鱼养殖基地“经海002号”,面积相当于一座学校操场。

这是雨中的“经海002号”深远海智能网箱。新华社记者 李志浩 摄

“今年夏天之前,我的心情一直很忐忑,担心我们大规模养殖的三文鱼能否成活?能长多大?能否被市场接受?”郭福元告诉记者。2019年12月,“经海002号”所处海域被批准设立为国家级海洋牧场示范区,一座座大型网箱自此开始建设。“这里远离大陆架,海洋水质非常好,适合开展机械化、智能化的深远海养殖。”郭福元说。

通过不断尝试,烟台经海海洋渔业有限公司探索出三文鱼“陆海接力”养殖模式。今年7月,公司养殖的600吨三文鱼全部捕捞完毕,郭福元“悬在风浪上的心”终于放下。

“每条鱼的个头有3-4斤,成活率超过96%。”郭福元说,眼下,工人正在投放新一季三文鱼苗,50万尾的规模是去年的3倍多。

随着近海养殖逐渐趋于饱和,深远海养殖已成为我国海洋渔业发展的重要方向。围绕打造“蓝色粮仓”,山东积极拓展耕海牧渔空间和深远海资源开发能力,累计建成国家级海洋牧场示范区72家。

记者从山东省海洋局获悉,“十四五”以来,山东将深远海养殖作为海洋渔业发展的主攻方向,累计建成重力式深水网箱2600余个,大型深远海养殖装备28台(套),养殖水体达280万立方米。一批产量大、自动化程度高的现代化养殖装备投入使用,为全国发展深远海养殖积累了经验。

“大船重器”加速造

深秋,“00后”工人刘鸿毅的工作步入了正轨。今年春天,他进入威海芜船船舶制造有限公司,成为一名焊接工。如今,刘鸿毅能与多台世界先进的焊接机器人熟练配合,为大型船舶进行精密焊接。

新工作感受如何?22岁的他回答:“我看中企业的发展前景。”

记者了解到,刘鸿毅所在的这家公司,其总部是位于安徽省的芜湖造船厂有限公司。技术底蕴厚重的芜湖造船厂已有百余年造船经验,位居国内造船企业第一梯队。

百年造船厂为何“由江向海”,选择在山东再造新产能?

威海芜船船舶制造有限公司相关负责人介绍,山东地理条件优越,有良好的船舶制造产业基础。此外,“海边造”比“江边造”更能减少试航及交船扫尾租用码头成本。

这位负责人告诉记者,自今年5月投产以来,许多客商实地考察后敲定了订单,目前订单已经排到了2028年。

这两年,山东重点引导修造船企业转型升级,客滚船、重吊船建造分别占全国市场份额的70%、80%。今年前三季度,山东船舶出口同比增长135.4%。目前,山东已形成以青岛、烟台、威海为主的船舶和海洋装备制造产业聚集区,大型散货船、豪华客滚船建造优势持续巩固。

科技创新攀高峰

医用敷料、面膜、宠物粮……走进青岛明月海藻集团有限公司的科技馆,记者被琳琅满目的产品吸引,而它们都由小小的海藻“变身”而来。

公司副总裁张德蒙介绍,海藻中的海藻酸钠是上述产品的关键成分。近年来,企业持续与科研院所合作,获批建设了2个国家级重点实验室,不断攻克“卡脖子”技术难题,海藻酸钠纯度逐渐提升,实现国产化替代。

一名工作人员在青岛明月海藻集团的实验室内工作。新华社记者 徐速绘 摄

近年来,山东充分发挥国家深海基地等50家“国字号”海洋科研机构和创新平台的引领作用,持续增强海洋科技创新能力,激活海洋经济发展“核心动力”。“十三五”以来,16项海洋领域成果获国家科技奖,占全国四成以上。

山东省海洋局局长张建东介绍,2023年,山东海洋生产总值突破1.7万亿元;2024年上半年,山东海洋生产总值8344亿元,占全省地区生产总值的17.9%,对国民经济增长贡献率达20%。(记者李志浩、高天)

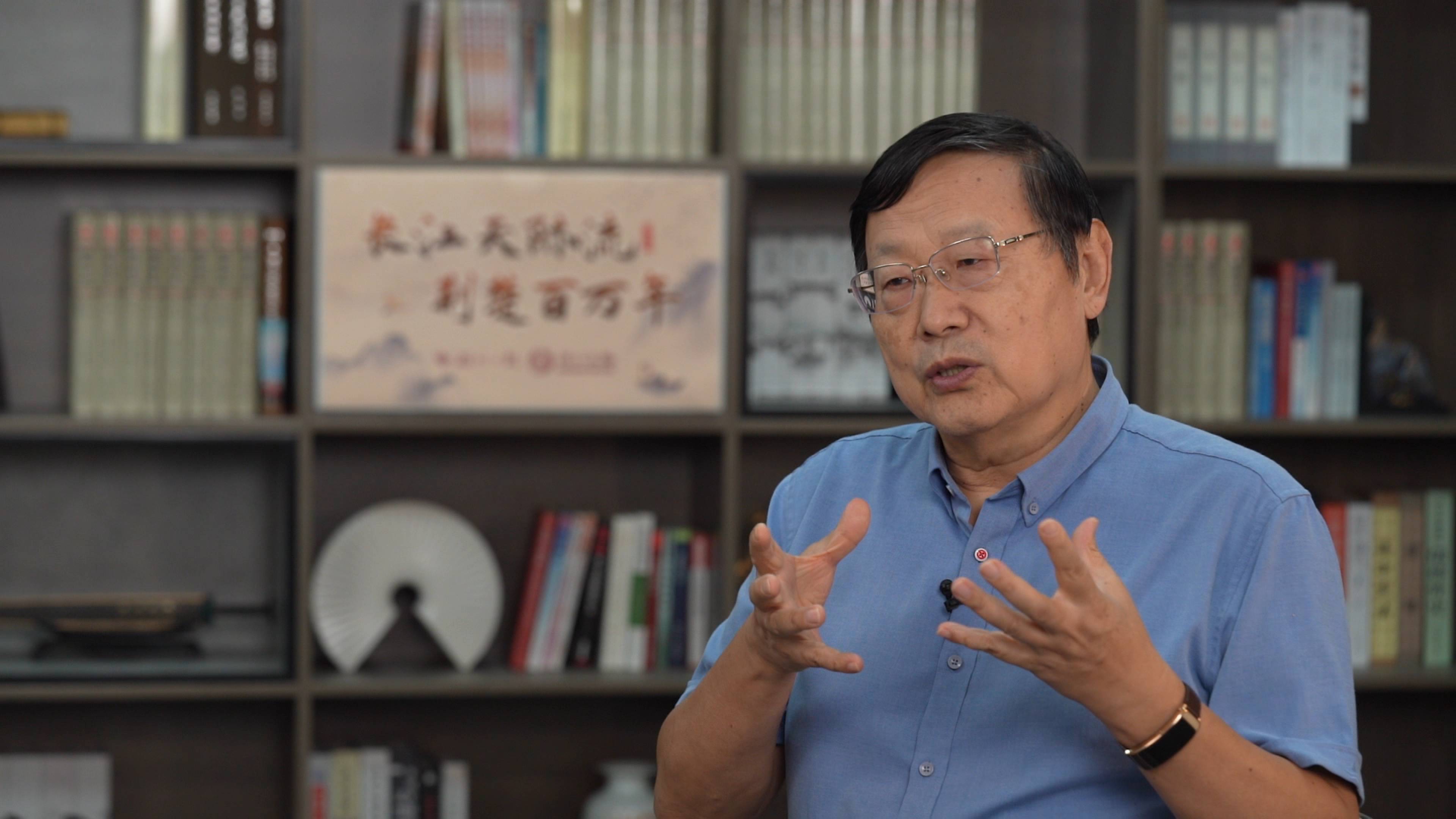

王巍接受采访,畅谈长江文化。(湖北日报通讯员 文新 摄)

湖北日报全媒记者 韩晓玲

9月以来,长江文化艺术季潮涌荆楚大地。

其间,中华文明探源工程首席专家、中国社会科学院荣休学部委员、考古研究所原所长王巍专门赶赴武汉,参加长江文化艺术季系列活动。在此期间,王巍接受湖北日报全媒记者专访。

王巍是湖北的老朋友。作为探索中华文明起源和发展的重要区域之一,荆楚大地多次留下他的足迹。2021年,他受聘为湖北大学文化遗产学院名誉院长和特聘教授,助力湖北乃至全国的考古事业和人才培养。

“长江文化艺术季系列活动的举办,包括长江文化研究院揭牌成立,令我深感振奋,也充满期待。”王巍说。

长江中游是中华文明探源的重要区域

中华文明探源工程全称是“中华文明起源与早期发展综合研究”,是继国家“九五”重点科技攻关项目——“夏商周断代工程”之后,又一项由国家支持的多学科结合、研究中国历史与古代文化的重大科研项目。

工程一提出便在世界引发巨大关注,自2002年启动以来,工程实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。

习近平总书记对此项工程高度重视,2023年6月2日,他在中国历史研究院考察时强调:“认识中华文明的悠久历史、感知中华文化的博大精深,离不开考古学。要实施好‘中华文明起源与早期发展综合研究’‘考古中国’等重大项目,做好中华文明起源的研究和阐释。”

作为工程的首席专家,王巍足迹遍布全国各地。长江文明、长江文化也是他关注的重点之一,长江中游是这一工程非常关注的重要区域。他说,长江中游是古人类生存繁衍的重要区域之一,是稻作重要的起源地之一,是最早的陶器发现区域之一,也是最早步入早期文明阶段的区域。

“中华文明探源工程在各地开展,包括黄河、长江及辽河流域,并不是所有的区域都能够体现百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史,但长江中游确实是能够体现的。”王巍举例说明,2022年湖北又出土了“郧县人”3号头骨化石,距今约100万年。从一万年的文化史来说,主要是农业的出现,玉蟾岩遗址、彭头山文化、陶器最早的出现都是在长江中游。从五千多年的文明史来说,屈家岭中晚期已经达到了区域文明的程度。

王巍说,百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史,长江中游都是有充足考古资料可以实证的区域。

荆楚文化是中华文明重要组成部分

习近平总书记指出,荆楚文化是悠久的中华文明的重要组成部分,在中华文明发展史上地位举足轻重。

“这是有大量考古事实可以证明的。”王巍说,荆楚文化的渊源是中国万年以来的新石器时代的文化,陶器的发明、稻作的发明、漆器的制作、技术的繁荣、凤鸟的传统等,很多都是在长江中游产生的,然后在楚文化中发扬光大,思想、文化方面也相当丰富。所以荆楚文化是中华文明的重要组成部分,它让中华文明的内容更加丰富。

长江中游已发现和确认的史前城址达20余座,绝大多数分布在湖北。石家河古城作为这一区域的中心,已具有都邑性质。

王巍对湖北的一些遗址如数家珍。他说,在距今约5500年,长江中游地区的政治经济文化中心转移到了江汉平原。那么多的城址绝大多数都是在湖北境内,说明这些城址所在的区域,应该是当时长江中游政治经济文化最发达的一个地区。像石家河这样的大型都邑性城址,也需要周围有中小型城址来支撑,如粮食、各种手工业的供给等。

长江文化研究有广阔空间

此次来到武汉参加长江文化艺术季系列活动,王巍表示,以前自己长期在北方、在黄河流域开展工作,近年来通过和其他专家学者的深入交流,对长江文化有了更全面的认识。

长江文化、黄河文化有着相同和不同。他介绍,两者都是历史悠久,万年左右,长江流域中下游的水稻、黄河流域华北地区的粟黍基本是同时的,陶器的制作也基本上是同步的。因为这两个区域都是史前农业最发达的地区,农业发展促进了手工业发展,促进了人口的增加和集中,出现了城市,从而出现了社会分工分化并不断演进。

两者基本同步,各有特色,又相互影响和联系。长江文化和黄河文化共同构成了中华文明的主体。

王巍认为,长江文化内涵非常丰富,其下有楚文化、巴蜀文化、吴越文化、湖湘文化、滇文化、黔文化等多个亚文化,随着新的史料与史迹发现,其研究有着广阔的发展空间。它在中华文明的起源和发展过程中的地位、特色与贡献,还需要进行非常系统的研究。他认为,楚文化在长江文化中地位格外突出,不久前,湖北成立长江文化研究院令人振奋,有助于加强楚文化系统研究,把长江文化保护好、传承好、弘扬好。

山西,是“华北水塔”,是拱卫京津冀和黄河生态安全的重要屏障。

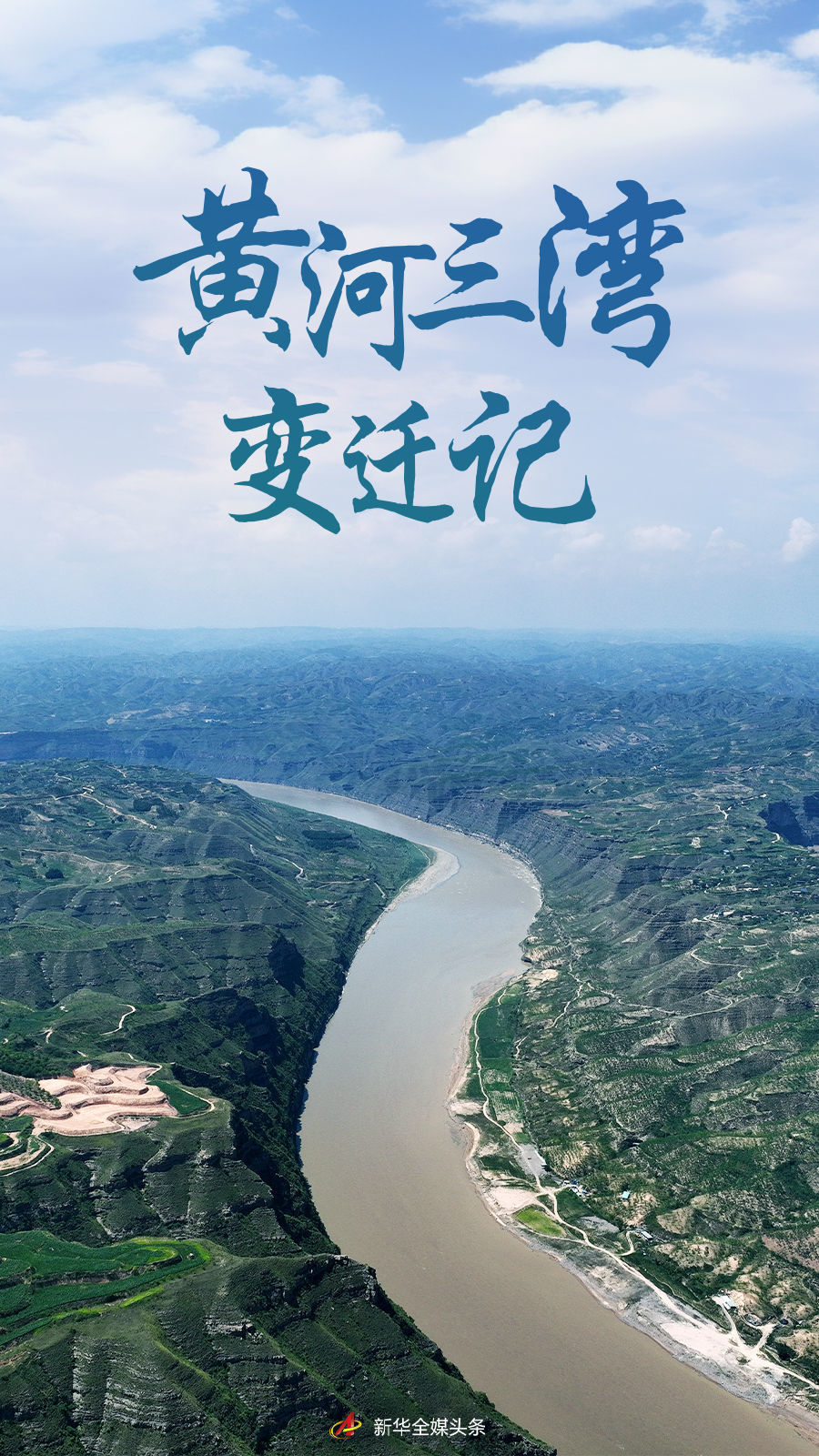

万里黄河,九曲回环。在这里,黄河犹如一条蜿蜒的巨龙,在晋陕大峡谷间奔腾舞动,孕育出老牛湾、奇湾、乾坤湾等独具魅力的自然景观。但曾经,这些地方因交通闭塞而成为“贫中之贫”。

近年来,山西深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略。“黄河三湾”正迎来翻天覆地的变化,焕发出新的生机和活力。

老牛湾人的“牛劲”

黄河流过内蒙古高原,折而向南,画出“几字弯”的最后一笔,自偏关县老牛湾村始,进入山西。在这里,因万家寨水利工程形成的高峡平湖,与苍山、古堡一起,共同诠释着人与自然的相处之道。

不同于黄土高原贫瘠粗粝的刻板印象,如今的老牛湾,黄的底色正在褪去,绿的霓裳不断绵延。漫山青翠的乔灌混交林,日益清澈的入黄支流,四处清新的空气,都成为当地新的发展底气。

然而在三四十年前,“荒边无树鸟无窝”“眼前无地不吹沙”还是这里的真实写照。从“黄”到“绿”的蜕变何以发生?记者从三位造林人的“牛劲”中找到了部分答案。

“黄河边,植树难。全县没有成林地,风吹黄土山。飞沙走石能蔽日,白天把灯点。”在偏关县从事造林事业的王志敏诉说着当地曾经的造林之难。

当地林业人没有被困难吓倒,不断在这脚下的黄土地上作出各种尝试。“干不成也要干,但不是蛮干,只要找到对应的解决办法,总能成功。”王志敏说,他从毕业起就认准了,一辈子只干造林一件事。

功夫不负有心人。数十年来,“灌木用柠条好”“杨树只能栽沟底”“不同树种混交种植防病害”“乔灌结合,一个挡风、一个固沙”等一大批适用于当地的实用绿化经验,从一次次失败中总结出来。

这是在山西省忻州市偏关县拍摄的老牛湾景色(无人机照片,2023年7月26日摄)。新华社记者 杨晨光 摄

老牛湾村的魏永富从当地林业系统退休不久,用他自己的话说,“植了四十年树,牛劲没少使,牛罪也没少受。”他指着村外黄河岸边一片油松林说,“看,这就是我当年栽下的。”

现在,魏永富在老牛湾村开起了民宿,他家有70张床位,可同时接待100人以上用餐。仅这一项,一年增收超过10万元。

“现在老牛湾成了知名的旅游目的地,村内民宿达到29家,村民从脱贫走向致富,不仅是老天爷赏饭吃,更是一代又一代人努力改善生态的结果。我这大半生,自己种树,自己也乘上了‘凉’。”他说。

根据偏关县林业局提供的数据,偏关县绿化率从2012年的17.25%提升到2023年的40%,还在持续增长中。

如今,绿已经成为偏关的生态色、幸福色。根据规划,当地将通过绿色有机农业、绿色新能源、绿色文旅“三绿”发展战略,持续推进生态保护和高质量发展的有机融合,密切协同,让绿色发展之路越走越宽广。

奇湾多“奇事”

从老牛湾沿着黄河一号旅游公路一路向南,至石楼县辛关镇马家畔村,只见黄河陡然回旋,环抱一个面积2800亩的“黄土峁丘”,流出了近360度的圆形大湾,被誉为“黄河奇湾”。

“对坝坝那个圪梁梁上,那是一个谁……”黄河岸边传来了悠扬婉转的民歌旋律,61岁的高虎应用他独特的方式给游客们介绍着美丽的奇湾。

在山西省石楼县辛关镇拍摄的黄河奇湾(无人机照片,2023年8月3日摄)。新华社记者 詹彦 摄

自小在黄河边长大,后来在外面打工,现在又回到奇湾,高虎应爱带着游客领略黄河之美,也愿意给人们讲讲这些年当地的变化。“奇湾多了不少‘奇事’,老百姓的光景可和以前不一样了……”

奇湾所在的石楼县历史悠久,山西博物院镇院之宝“龙形觥”“鸮卣”等国宝级文物都出自这里。然而,千百年来,山大沟深、交通不便,人们生活贫困。近年来,在脱贫攻坚和乡村振兴战略引领下,这个以农业为主的县在特优农业上做“精细”文章,闯出了一番新天地。

山峦间,层层梯田铺展开来。

这是位于马儿山的2500亩鞑谷小米种植基地。“这鞑谷米可是‘老种子’,生命力旺盛,种出来的小米颗粒饱满,镁含量比普通的小米高21%。”石楼县粮食和物资储备中心副主任霍光伟兴奋地说。

石楼县从2023年开始试种鞑谷米,1亩地尽管只产了300多斤,但品质高,价格是普通小米的2倍。今年扩大种植范围,目前有70多户农民与县里签了订单合同,1亩地能够增收1500元左右。

种植基地的土地已经通过了有机认证,小米有机认证也正在申请中。“我们还进一步深加工,开发了小米饮料、小米酒……下一步还要试种小玉米的老种子。”霍光伟说,“从无到有,奇湾就是要出‘奇’招,才能找准乡村振兴的产业。”

除了鞑谷米,石楼的沟沟坳坳里,还种着有机小米、高品质红枣和高粱等,这里逐渐成为一个以绿色农产品为特色的生产基地。

在石楼县域版图上,和合乡、辛关镇、曹家垣乡、小蒜镇4个沿黄河乡镇因地制宜,培育起一个个万亩连翘基地。

“以前老品种的红枣树因为气候原因,到秋天会裂果,外加枣树会出现病虫害,造成枣树地收入不高。”石楼县和合乡党委书记陈彦林说,当地利用地理位置、气候环境等条件,把地域变成特色,在特色上寻求突破。

村民王侯平早早看中了种植连翘的经济价值,成了和合乡葛家畔村最先“吃螃蟹”的人。“一开始种了7亩连翘。经过4年生长期,连翘开始结果,第一年就挣下钱了。”王侯平说,村里人看见挣钱,便都开始种了。“现在种的亩数比我都多!”

收获了真金白银,王侯平种植连翘更精心。农历二月,连翘一开花,他就忙着在地里除草、打药,之后又是施肥、打顶、疏枝,让连翘的坐果率更高。

“去年7亩地的连翘收成就卖了2.8万元,于是今年我又多种了8亩地。”王侯平说,去年以来,连翘市场行情比较好,最贵卖到35元一斤。

王侯平还笑着说,每次科技特派员到村里,他会向对方请教连翘种植技术,平常还会在手机上学习,“人不糊弄地,地才不会糊弄人”。

3年可挂果、5年进入盛产期……和合乡发展连翘产业,是石楼县打造综合性中药材产业链条的一个缩影。目前,该县连翘栽种面积近8.4万亩,苦连翘成为富民增收“甜产业”。

乾坤湾里藏“乾坤”

清晨的乾坤湾,温柔沉静。黄河蜿蜒流淌,形成了68公里的曲折河道,7个“S”形大湾犹如巨龙在大地上游动。

在不远处的永和县东征村,伴随着一声声鸟鸣鸡啼,张兰平起床了。走过太空舱酒店、星空酒店,张兰平来到了村民冯成俊家。“老冯啊,今天有两个客人要入住,床铺卫生一定要做好……”

东征村因红军东征路经此地而得名。近年来,村子依托自然资源和红色文化,发展旅游与培训产业,村集体办起了综合服务公司,农民将闲置窑洞作为资产集体入股,实现“资产”变“股权”。

今年50岁的张兰平是这个小山村的民宿主理人,2021年接管了全村经过统一改造的100多孔窑洞,打造成民宿。

“山是土瓢瓢,路是窄条条,光景过得摇脑脑。”69岁的冯成俊回想起过去的生活还直摇脑袋。如今,他家的两孔窑洞由张兰平所在的公司统一管理,每年仅两孔窑洞收入就有近7000元。有的村民在公司打工,再加上出租民宿,一年能增收3万多元。

“90后”刘晓辉返乡当起了村支部副书记,他给记者算了一笔账:“2023年度村集体经济收入达到110.83万元,首次突破100万元,比上一年增长了61%。”

依托乾坤湾区域黄河、黄土高原、乡村、古迹等资源,永和县挖掘黄河文化、红色文化、绿色生态文化等,推动乾坤湾集黄河观光、度假康养、休闲旅游、水陆户外探险等功能于一体的自然观光体验旅游目的地建设。

除了大自然馈赠的乾坤湾、老祖宗留下的珍贵文化遗产,这里还有当地老百姓亲手打造的万亩梯田,也成为当地一大景观。

2024年6月19日,游客在山西省永和县拍摄乾坤湾美景。新华社记者 柴婷 摄

站在高标准梯田的观景台上,放眼望去,层层叠叠的梯田如同金色的波浪。“我们用了10多年时间,改造了10万亩梯田,蓄养了水分,改善了当地的生态环境,将昔日的荒滩烂沟变成了高产田、生态沟、风景区。”永和县现代农业发展中心主任田华说,借助梯田,当地发展“农事体验+旅游”“农业研学+旅游”“农业观光+旅游”,推动农文旅融合。

当地居民武艳艳带着孩子来看梯田。她说,自从梯田修好以后,风景可美了,周末休息的时候,周边的人都会来这里转一转。

大河之畔,一幅生态宜居、产业兴旺的青绿水墨画卷正徐徐展开。

文字记者:柴海亮、柴婷、许雄

视频记者:王菲菲、邓浩然、柴婷、许雄

海报设计:姜子涵

统筹:刘心惠、王化娟、曹江涛、邱世杰

在今天举行的国务院新闻办公室新闻发布会上,商务部有关负责人介绍,商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心城市,将在11月举办“中国国际精品消费月”,活动11月3日在上海启动。首个“中国国际精品消费月”活动,将采用“1+4+N”形式,即聚焦1个精品首发季、4大消费领域,举办N场消费促进活动。

本次活动将组织重点步行街、商圈、商场等,设立国际精品和国货“潮品”专区、专柜,推出优惠促销活动,助力消费者惠购全球好物;

举办环球美食节、精品美食周、中华特色美食节等活动;

组织五个城市发布城市漫步、入境游、康养游、邮轮旅游等精品路线,组织“跟着赛事去旅行、跟着演出去旅行”等系列活动;

集中举办一批传统文化、潮流艺术、家居博览等精品展览展出,推出系列优秀文艺演出、体育赛事活动,丰富百姓文体娱乐生活。

商务部副部长盛秋平介绍,精品不等于奢侈品、高端消费品,而是面向大众的、范围更广的,契合绿色、智能、健康、时尚发展趋势,能提升百姓生活品质、满足人民美好生活需要的产品和服务。(总台央视记者 刘颖 陈茜)

2019年11月2日,习近平总书记在上海杨浦滨江考察时,提出了“人民城市人民建、人民城市为人民”的重要理念。2022年10月,“人民城市”重要理念写进党的二十大报告,成为指导新时代我国城市建设发展的行动指南。

当前,我国城镇化水平不断提高、城市规模逐步扩大、综合实力显著增强。据统计,截至2023年末,我国常住人口城镇化率为66.16%,城镇常住人口已达9.3亿人。可以说,新中国成立75年来,我们经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程。

北京:孩子们在胡同里的“口袋公园”内玩耍

“城市,让生活更美好”。生活在城市,推窗见绿、出门即景、移步进园,越来越多的口袋公园扮靓城市“角落”;健康检查、理发、磨刀、配钥匙、小修小补等便民服务,在家门口就能享受到……如此种种,都会让人们感受到城市越来越宜居。

舒适,看得见;踏实,感受得到。近年来,我国很多城市致力于推进“海绵城市”建设,实施雨污分流、透水铺装等生态化改造,让城市会“呼吸”。从适老化改造越来越深入,到健身休闲区越来越常见,再到城市基础设施越来越完善,我们正努力让每个生活在城市的居民都能感受到城市的变化,体会到变化带来的便利。

甘肃兰州:社区智慧食堂方便老人用餐

人民是城市建设的主体,也是城市建设成果的共享者。就在不久前,国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,明确提出“充分尊重人的意愿,调动和发挥好人的积极性主动性创造性,促进人的全面发展和社会公平正义,使全体居民共享现代化发展成果。”

生活在城市里,无论“老市民”还是新市民,都是城市发展的主体,他们对城市变化最有感触,对城市的点点滴滴最有感情,对城市发展最有发言权,与城市同心同向同行。因此,厘清城市发展“为了谁、依靠谁”这个根本问题,关键在于问需于民、问计于民,让聆听和落实群众心声成为各个城市不断完善城市治理的制度性安排和行动自觉。

河北邯郸:工作人员宣传异地就医便民政策

让更多新市民共享城市发展成果,是推动新型城镇化必须面对的重要课题。深入实施以人为本的新型城镇化战略,体现在方方面面。譬如,健全常住地提供基本公共服务制度,促进农业转移人口在城镇稳定就业,保障随迁子女在流入地受教育权利等。很多地方以完善城乡融合发展体制机制为动力,不断满足人民日益增长的美好生活需要,让以人民为中心的发展思想落到实处。

坚持以人为本,新市民将更有归属感,城市发展将更有动力。我们要因地制宜找准出发点,把准着力点,将“人民城市”重要理念具体落实到不断瞄准群众“刚需”,把惠民生的事办实、暖民生的事办细、顺民意的事办好,更好回应人民对美好生活的向往,实现城市高质量发展,让广大人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。(央广网特约评论员 秦川)

图为雁石坪镇一隅。记者 德吉央宗 摄

在结束“天下第一道班”的采访工作后,报道组继续向前,朝青藏线入藏第一重镇、被誉为“西藏北大门”的雁石坪镇进发。

雁石坪镇位于唐古拉山北麓,东依多玛、玛荣,南连岗尼,西隔玛曲,北邻青海沱沱河。在2002年之前,雁石坪镇称为多玛区(多玛,意为“红色岩石”),2002年正式改为雁石坪镇。

从当初通信闭塞的“多玛黑帐篷”到如今如火如荼建设的“特色小镇”,青藏公路呵护、哺育着雁石坪这个“西藏北大门”重镇,迈向更辉煌的明天。

变化:从简陋帐篷到温暖安居

其实早在2007年,记者就曾来过雁石坪镇,当时的雁石坪镇还只是109国道旁有几处土房的小镇。

镇上最多的是汽车维修店和家庭旅馆,虽有小卖铺但商品种类单一。夜幕降临时,商铺门口便摆上一台台柴油发电机。发电机的轰鸣声是记者对于17年前雁石坪镇夜晚的唯一印象。

而如今的雁石坪镇已经是一座建立在河谷平原的狭长小镇,109国道贯穿全镇,青藏铁路与小镇隔着布曲河相望。

这里海拔高、年平均气温在零下4摄氏度。镇上不少群众调侃道:“雁石坪镇全年只有漫长的冬季和短暂的春秋,夏天早就被唐古拉山的风吹跑了。”

今年61岁的雁石坪镇一村党支部书记曲培告诉记者,以前多玛区只有查木山下的几处传统游牧黑帐篷。帐篷内甚至没有像样的家具,只有土垒起的床基。由于降水少,牧民用水极不方便,冬季甚至要跑到山里找干净的冻泉。

那时青藏公路还只是一条沙土路,每隔几天才能看到一两辆汽车。到了1985年后,沙土路升级为沥青路,路况得到改善。随着交通的便利,多玛区的外地人也逐渐增多。

“不知道是哪户人家先开的头,在1990年,区上出现了第一户由砖土木材建成的土屋。”曲培说。

有了开先河的人,加上公路畅通木材运输方便,不到两年,多玛区就完全没有了帐篷的踪迹。

繁华:从信息闭塞到物交畅通

有了土屋,镇上的各类旅店、商铺也多了起来,1991年雁石坪镇上有了第一家餐馆。此后,日用品店、餐馆、百货铺,以及汽车维修店、果蔬店……各类商铺如雨后春笋涌现。

到了1996年在多玛区经营商铺的已经达到十几户,选择在这里休憩的游客也渐渐多了起来。1998年多玛区通上了广播电视,农牧民群众通过电视了解外面的世界。

2002年4月16日,多玛区正式改为雁石坪镇。那天,雁石坪镇举行了一场盛大的庆祝典礼,曲培有幸作为舞蹈演员上台表演。“时至今日,我仍然清晰地记得当时内心的喜悦。”曲培说。

辞别曲培后,记者漫步在雁石坪镇上,街区繁华热闹,商铺齐全,走进任意一家商店,货架上的商品琳琅满目。

在雁石坪镇政府门口,有一家名为百姓综合超市的商铺,据雁石坪镇党委书记达瓦介绍,这家超市已经开了21年。

那是一处占地大约130平方米的小型超市,麻雀虽小五脏俱全,从日用百货到果蔬零食一应俱全。2005年,超市老板赵国宏辞别老家甘肃天水的家人,从格尔木坐上一辆开往拉萨的货车来到了雁石坪镇。

那时的雁石坪镇刚成立不久,但镇上已经有30多家商户。看着这座车流如水的小镇,赵国宏决定留下来。于是,同年便在雁石坪镇政府门口开了百货店,生意越做越好。

希望:从闭塞之地到特色小镇

“当时镇上还没通电,照明设施通常就是煤油灯和太阳能光板,取暖就只能烧牛粪。”提起取暖设施,赵国宏脸上闪过一丝欣慰。

刚来那年的冬天,赵国宏由于经验不足,没有做好充足的牛粪储备,无法取暖,还是经常光顾超市的当地群众发现他家的牛粪已经烧完,主动送给他两大袋牛粪烧火取暖。

此后,陆陆续续有不少群众会在光顾店面的同时,带来一些牛粪、煤炭和刚煮过的牛羊肉送给赵国宏,让他感动不已。所以即便条件再恶劣、即便亲朋好友都劝他到更宜居的安多县谋生,他也不曾动摇。

“事实证明,我的选择没有错。”

正如赵国宏所说,2015年5月8日,西藏自治区特色小镇政策颁布,那曲市安多县雁石坪镇赫然在列。2016年6月1日,西藏自治区政府规划投资7.39亿元,打造集自然、人文、观光、度假、商业、产业为一体的雁石坪特色小城镇。

现在,雁石坪镇的发展状况越来越好,交通日益便捷,生意也随之兴旺。赵国宏以前一年只需进两次货,而现在一个月就需要进几次货。更令人欣喜的是,2022年初,大电网进入雁石坪镇,彻底结束了雁石坪镇不通电的历史。

“现在即使没有牛粪和煤炭,也能实现取暖自由。雁石坪的‘夏天’,再也不会轻易被寒风吹跑了!”赵国宏笑着说道。

如今,雁石坪镇已然发生了翻天覆地的变化。整洁的马路边屹立着一排排两层的水泥楼房,餐馆、小卖铺、超市、合作社、宾馆、维修铺……样样俱全。

高大整齐的电线杆沉默地代替喧闹的柴油发电机,守护着静谧的夜色,于是人们终于听见了布曲河水在夜色中流动的声响。

雁石坪镇的变化之大不禁让人感慨万千,但正如一位作家所说,没有什么是一成不变的,如果有那就是变化。

(西藏日报青海日报青藏线联合报道组 记者 德吉央宗 彭婧 张多钧 张晓明 黄志武 薛莹 吴占云 索朗多拉)

以更开放的姿态为全球发展带来广阔机遇金 轩2026年02月11日06:01 | 来源:人民网-人民日报订阅收..

扫描二维码微信打赏

64人参与21评论