西周“师载”铜鼎、秦朝铠甲武士俑、鎏金铁芯铜龙、唐三彩骆驼……百余件中华文化瑰宝串联起中华文明历史长河。

当地时间2016年11月21日,习近平主席和夫人彭丽媛在利马同秘鲁时任总统库琴斯基和夫人兰格共同出席2016中拉文化交流年闭幕式并参观“天涯若比邻—华夏瑰宝展”。

当地时间2016年11月21日,国家主席习近平和夫人彭丽媛在利马同秘鲁时任总统库琴斯基和夫人兰格共同出席中拉文化交流年闭幕式并参观“天涯若比邻—华夏瑰宝展”。新华社记者 兰红光摄

“近年来,中拉文化交流蓬勃发展。中拉人民虽然相隔万里,但心灵相通,情谊深长。”在闭幕式致辞中,习近平主席指出。

在秘鲁国家考古人类学历史博物馆,两国元首夫妇参观《文明的长河-中拉文明互鉴》图片展,并欣赏中国中央民族乐团和秘鲁民族乐队一起演奏的中国民歌《沂蒙山歌》和秘鲁民歌《山鹰之歌》。中国的琵琶柔美婉转,秘鲁的排箫悠远空灵,共同演奏相得益彰。

秘鲁马丘比丘古城遗址。本报记者 张朋辉 摄

“天涯若比邻—华夏瑰宝展”展出121件展品,包括纹饰精美的新石器时代玉器、展现大唐盛世的唐三彩、重现丝绸之路中西交流的瓷器等。

“这件文物来自中华文明的发源地,陕西。”习近平主席指着秦朝兵马俑向库琴斯基介绍说:“也是我的老家。”

习近平主席还讲述了甲骨文“目”的来历。

这一刻,交相辉映的中华文明、印加文明具象化地呈现在世人面前。

“他介绍时充满自豪。”秘鲁国家考古人类学历史博物馆时任馆长伊万·盖齐·索利斯对当时的情景记忆犹新,“习近平主席的介绍中,包含了一些特别的细节。可以看出,习近平主席对中国历史有着深入研究。”

近年来,中秘践行全球文明倡议,加强文明交流互鉴。去年以来,“何以文明”全球巡展走进秘鲁,印加“天路”南美大陆安第斯文化展等展览来到中国,受到两国民众热烈欢迎。

2024年11月,在秘鲁库斯科印加博物馆举行的“太阳之光:古蜀与印加文明互鉴展”。本报记者 张朋辉 摄

今年11月,“太阳之光:古蜀与印加文明互鉴展”在秘鲁库斯科印加博物馆举办。展览以“对话·互鉴”为主题,三星堆和金沙出土的代表性器物,与印加文明的珍贵文物跨时空“对话”,展现中华文明和秘鲁文明“各美其美”的独特魅力,展现人类文明“美美与共”的精彩交融。

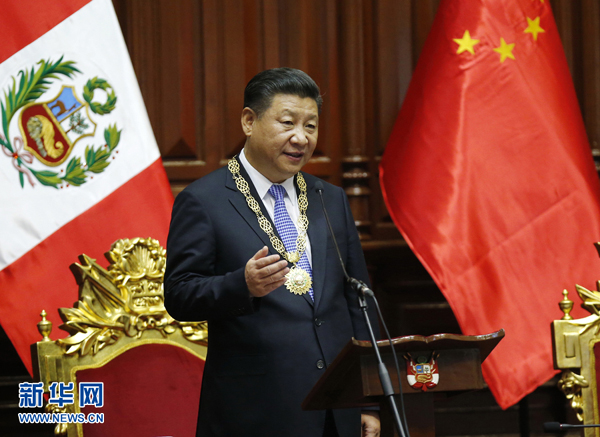

2016年,习近平主席访问秘鲁期间,接受“秘鲁国会大十字勋章”,并在秘鲁国会发表题为《同舟共济、扬帆远航,共创中拉关系美好未来》的重要演讲。马丘比丘宏伟建筑、纳斯卡地画……习近平主席提到印加文明遗迹,迅速拉近了同秘鲁听众的距离。

当地时间2016年11月21日,国家主席习近平在秘鲁国会发表题为《同舟共济、扬帆远航,共创中拉关系美好未来》的重要演讲。新华社记者 鞠鹏 摄

秘鲁是世界文明古国、印加文明发源地。由于中国和秘鲁相距遥远,英语中有一个词汇:From China to Peru(从中国到秘鲁),其意思被引申为“走遍天下”。

志合者,不以山海为远。心灵相通、情谊深长,让相隔万里的国家变得亲近。习近平主席指出,秘鲁是中国在太平洋对岸的“邻居”。

中秘友好交往源远流长。早在400多年前,中国人就不畏惊涛骇浪,开辟出跨越太平洋的海上丝绸之路,自此两国往来络绎不绝。近一个多世纪以来,许多中国人远赴秘鲁,在这片土地上生活。今天,秘鲁拥有中国血统的华裔超过300万。

身着传统服饰的秘鲁艺人。本报记者 张朋辉 摄

秘鲁是拉美重要国家。中秘建交以来,两国政治互信不断巩固,务实合作成果丰硕,人文交流日益深入,给两国人民带来了实实在在的好处。习近平主席和秘鲁领导人保持密切沟通和交往,引领两国关系不断迈上新台阶。

时隔8年,习近平主席再次带着对太平洋对岸“邻居”的友好情谊访问秘鲁,将把中秘、中拉文化交流、文明互鉴、务实合作推向新高度。

策划:田俊荣、马小宁、刘晓鹏

统筹:杨学博、姜赟、裴广江、王恬

协调:李翔、王新萍、梁昌杰、刘慧

文字:张朋辉

编辑:宋静思、余秋雨、江润楠

校对:朱利

二十届三中全会提出重大制度创新,如何推动科技成果转化机制深层次改革?

2024-11-14 14:38:08上观新闻

知识产权制度是与近现代科学技术伴生发展的关键基础性制度。习近平总书记强调:“创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。”知识是人类科技文明不断延续发展的基本要素,产权是人类物质文明持续走向繁荣的关键制度,科技成果转化的核心是将知识产权转变为物质商品,是以科技创新为核心的知识产权“权—益”转换,是新一轮科技革命和产业变革下,催生和发展新质生产力的重要途径。

党的十八大以来,创新驱动发展战略和国家知识产权战略同步推进,关于科技评价、技转人才、技术市场、转化中介、教师创业、科技金融等新举措、新机制不断涌现,科技成果转化机制正在全面重塑。但随着改革深入,也出现一些问题。党的二十届三中全会《决定》提出深化职务科技成果赋权改革、建立职务科技成果单列管理制度、赋予科研人员更大的转化收益分配自主权等涉及知识产权“权、责、利”的重大基础性制度创新,要求建立高效的知识产权综合管理体制,为下一阶段科技成果转化机制的深层次改革指明了方向。

厘定科技成果转化的知识产权制度逻辑

知识产权制度是科技成果转化的制度基础。无论是满足国家要求还是对接社会需求,科技成果转化的基本原理是将高校、科研院所等创新主体的科技成果从“实验室”搬向“生产线”的过程。通过知识产权制度,一方面明确了科技成果的内容和界限,其外在表现不再“模糊不清”“模棱两可”,而是一个个边界清晰且可转移交易的独立技术客体,智力创造的劳动价值与唾手可得的知识共用之间有了界限;另一方面界定了创新者个人、所属单位、国家社会之间的权利关系,以法律形式平衡且规范着科技成果转化链上所有主体的权利义务关系。

知识产权资源贯穿科技成果转化的全流程。影响新质生产力的要素有很多,但科技创新是第一位的,知识产权是科技创新活动的实际经济客体,转化科技创新成果实质就是将知识产权资源不断向现实生产力汇聚。从成果转化源头看,知识产权是高校、科研机构智力劳动形成的价值资源,是最主要的“源头活水”;从过程看,成果转化是知识产权资源在其他资源加持下,不断流动、交融、迭代和创造的过程;从结果看,知识产权资源通过转化得以凝聚,并在国家需求和社会经济的实际应用中,实现价值充分提升,最终推动生产力持续向“新”而动、以“新”提质。

知识产权经济促进科技成果转化持续活跃。解构科技成果转化纷繁复杂的方式方法和行为模式,最终展现出来的底层架构就是一次次的知识产权许可、转让、作价投资,以及对于知识产权所滋生的利益关系进行调整的基本经济行为。根据《中国科技成果转化2022年度报告(高等院校与科研院所篇)》显示,2021年高校院所以知识产权转让、许可、作价投资方式达成成果转化合同数23333项,金额227.4亿元,平均合同金额97.5万元,个人获得现金和股权奖励达80.7亿元,相关数据均实现增长,以知识产权经济活动为主要特征的科技成果转化正展现出旺盛的生命活力。

把握科技成果转化机制改革的深层需求

产权权属差异配置是成果转化改革的必然。产权制度是关系到社会生产资料权利归属的根本性问题,人类科技文明经历了三次工业革命,知识产权制度应运而生,规范了科技成果的“谁生产”“谁占有”“谁来管”“谁能用”“谁收益”的基本框架。改革开放以来,以“三权下放”为主线的权属改革对成果转化起到了积极作用,但随着“大科学时代”的到来,科学范式加速变革、经济主体更加多元、创新体系全面重构,科研人员、高校院所等主体也不断在知识商品的生产者、管理者、经营者等角色间并行或切换,因时、因地、因企、因人、因事优化权属配置,已经成为对新时代知识产权深化改革的迫切需求。

知识价值分配导向是激发首创精神的保障。在科技变革、社会发展的关键时期,人的首创精神意义重大,尊重人民主体地位和首创精神,是推进中国式现代化的重要特质。知识产权虽然脱胎于西方私权法律框架,但其通过调整利益分配方式来激励创造、保护创新、促进转化的制度原理,并不与中国特色社会主义现代化建设相悖。科技创新必须依靠人民、为了人民,其成果理当由人民共享,科技成果转化改革要深化实行以增加知识价值为导向的分配政策,通过知识产权制度来赋予科研人员更多的决策参与权和分配自主权,使创新者的贡献得到尊重和认可,进一步挖掘人民创新活力和转化动力。

形成知识产权创新驱动的成果转化路径

社会主义市场经济条件下的新型举国体制注重政府、市场、社会的有机整合,知识产权作为不可缺少的基础资源和创新产出,需要平衡各方权益。2020年以来,国家开展职务科技成果赋权改革,率先在高校院所进行试点,不断丰富科技成果转化模式和应用场景。

下一阶段,一方面要深化赋权试点,逐步探索研究前预赋权、完全赋权等新模式,支持对现行政策开展“小切口”的可控突破;另一方面要建立权利分置机制,对个人、单位、国家三者之间的转化决策、收益分配、权益承转等重要权利进行差异化分解重置,构建“放管”相称的知识产权权属制度框架。

2021年来,国家开展职务科技成果单列管理试点,针对高校院所科技类知识产权探索有别于现行国资的管理制度,虽有部分成效,但仍处于摸索阶段。要深入推进单列管理,应赋予各类主体更充分自主的处置权,同时按转化、自用等不同目的,对知识产权资产差异化标记,并采取不同性质的管理模式。此外,对科技知识产权资产的处置流程、成本核算、决策规制、会计准则等关键环节进行系统性设计和构建。

传统产业的加速升级和未来产业的蓄力爆发,对高价值知识产权提出了无限的需求,知识产权只有通过市场的检验,才能展现出真实价值。党的二十届三中全会提出要完善主要由市场供求关系决定要素价格机制,健全生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制,为科技成果转化中知识产权价值的评价与分配指明了路径。在知识产权评估议价方面,要建立以转化成效和实际运用为导向的评价标准,鼓励和引导先使用后付费的科技成果转化议价模式,加快以国家要求、市场寻求、临床需求为导向的知识产权供给侧改革;在知识产权价值分配方面,要充分考虑并按照科研人员、科研单位、企业、投资人等各类主体在知识产权价值创造和实现中的实际贡献进行分配,形成公平合理、有利于创新的分配机制。

(作者为上海交通大学医学院副研究员)

广东省委书记到珠海督导推进驾车冲撞行人案件处置工作

编辑丨余晖

据“南方+”消息,11月14日,广东省委书记黄坤明来到珠海市,实地督导推进驾车冲撞行人案件的处置和调查工作,看望慰问受伤群众和奋战在救治一线的医护人员,并对当地维护安全稳定工作进行检查,强调要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,按照中央及省部署要求,以高度的政治责任感抓好伤员救治、安抚善后、案件侦办等工作,以更有力措施推动平安建设各项工作落到实处、取得实效。

黄坤明首先来到中山大学附属第五医院,详细了解收治伤员情况和诊疗救治进展,走到伤员病床前,关切询问他们的伤情和身体恢复情况。

他说,这次突如其来的不幸遭遇,给大家的身心带来了巨大创伤,我们感同身受、深感痛心,一定依法严惩凶手,还大家以公道,还社会以安定。请大家安心养伤、积极治疗,保持乐观向上的精神状态,早日恢复身体健康。黄坤明还看望慰问奋战在应急救治一线的国家及省市专家团队,听取诊疗工作进展介绍,感谢大家星夜兼程赶来珠海支援,全身心投入抢救工作,忠诚践行“白衣天使”生命至上、救死扶伤的理念。希望医护人员再接再厉,全力以赴开展救治服务,周到细心做好护理,竭尽所能让每一位受伤者都得到最佳治疗,帮助他们脱离险境、减少伤痛、顺利康复、早日出院。

随后,黄坤明来到珠海航展展区,走进指挥中心,听取办展工作应急预案和各项安全措施落实情况介绍,通过视频系统察看各场馆一线安保工作,他向坚守岗位的公安干警和安保人员致以亲切慰问,指出珠海航展系列活动多、人流客流密集,全社会广泛关注,要切实扛起沉甸甸的责任,聚焦发现隐患、堵住漏洞,对办展各项工作进行全链条排查、滚动排查,有针对性优化调整防范部署,确保各类活动安全顺利举办。要持续优化改进安保工作,统筹调度周边区域警力,加大对活动现场的巡逻力度,全面落实票证实名核验、安全检查、秩序维护、应急处突等各项措施,进一步提高见警率、管事率,切实维护场馆及周边治安秩序。要周到精细做好服务保障,加强场馆进出精准指引,根据人流车流变化及时做好分流和疏导工作,快速引导观众有序出入场馆,致力提供更多人性化服务和便利化措施,为海内外宾客创造一个安心舒心的观展环境。

其间,黄坤明主持召开有关专题工作会议,对珠海进一步做好案件后续处置工作提出明确要求,强调要坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,在中央工作组的指导支持下,以对党和人民高度负责的态度推进处置调查各项工作,从严从实从细抓好平安建设,以坚定决心、有力举措维护公共安全,切实保障人民群众生命安全和社会稳定。要全力以赴救治伤员,进一步强化力量统筹,调集最好最优资源,想尽一切办法抢救危重伤员,最大限度减少因伤致死致残,千方百计帮助轻伤员稳定病情、加快恢复,实现最好愈后效果;同时加强对受伤群众及遇害群众家属的心理疏导,帮助他们调整情绪、走出阴影、渡过难关。要用心用情做好安抚善后工作,耐心细致倾听受伤群众及遇害群众家属诉求,尽力帮助解决实际困难。要集中力量推进案件侦办工作,尽快查明案件真相,依法严惩凶手,及时回应社会关切。要深刻汲取教训,强化风险源头治理,紧盯公共安全领域风险隐患,举一反三全面排查整治,积极运用多种调解手段提前做好介入调处工作,形成从排查、发现到化解的工作闭环和责任链条,及时消除治安隐患,严防发生恶性案件和个人极端案事件,有力保障公共场所安全、社会面安全。要依法严打突出犯罪,重拳出击惩治恶性刑事犯罪,形成震慑犯罪的高压态势,确保社会安定、人民安宁。

黄坤明强调,全省各级党委政府要坚持以人民为中心的发展思想,强化底线思维、极限思维,以“时时放心不下”的责任感抓紧抓实维护安全稳定各项工作,进一步强化社会面整体防控,加快补齐短板弱项,有效提升风险防范、精准打防、应急处突能力,以尽心尽责的态度、扎实有力的工作守护好父老乡亲,守护好万家幸福。

省领导张虎、冯忠华、袁古洁、刘国周参加督导检查。

255人参与21评论