搜索

登录

2025-02-02 15:21:34中国新闻网

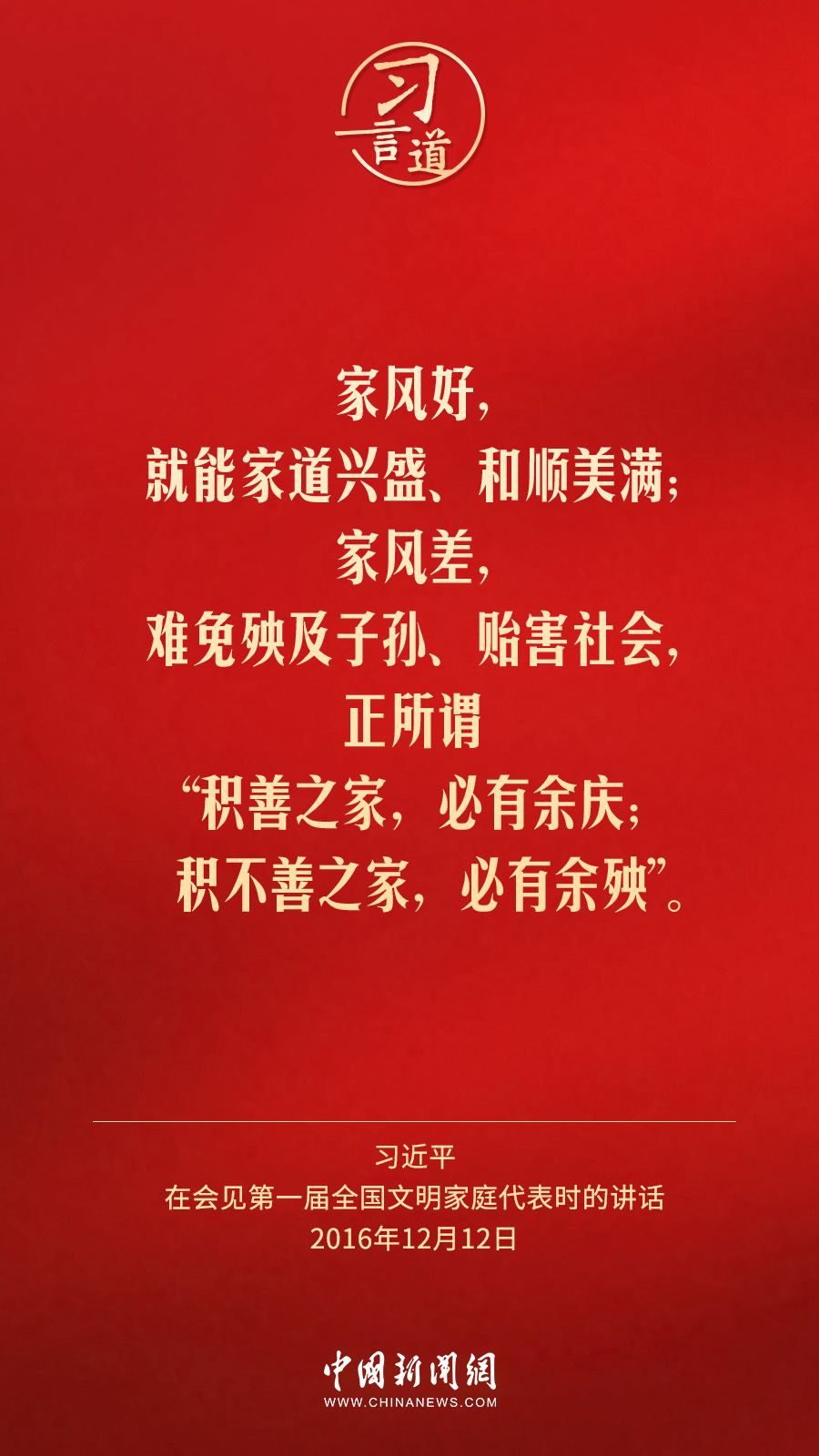

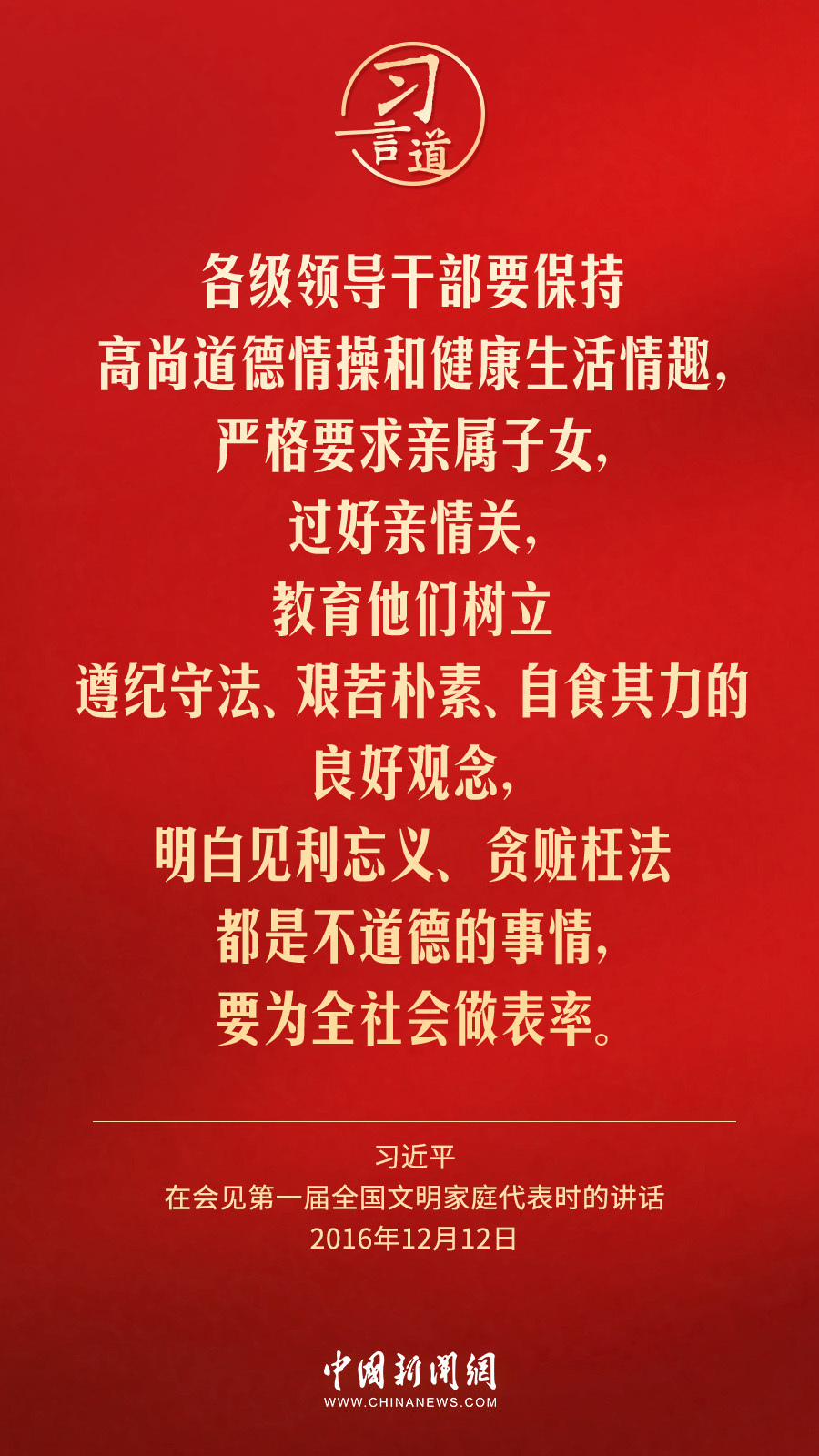

2月1日出版的《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2016年12月12日在会见第一届全国文明家庭代表时讲话的一部分《注重家庭,注重家教,注重家风》。

2025-02-02 15:16:57央视新闻

舞龙又称“龙舞”“耍龙灯”,是春节期间最具特色的民俗活动之一,距今有2000多年的历史。春节之际,很多地方都会通过舞龙表演,来表达对新年的美好祝愿和对美好生活的热爱。

龙舞庆新春,成了中华民族独特的文化符号。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞,一起来感受龙舞飘逸壮美的魅力。

中国龙舞之美:走云连风 行气如虹

0:33/4:57自动播放

早在汉代就有舞龙的相关记载,“鱼龙曼延”就是有代表性的舞龙表演,旨在祈福新的一年人畜兴旺、五谷丰登。汉代董仲舒在《春秋繁露》中写,四季祈雨都要舞龙,而且颇有讲究,春舞青龙,夏舞赤龙和黄龙,秋舞白龙,冬舞黑龙。

中国社会科学院民族文学研究所研究员 北京民间文艺家协会副主席 毛巧晖:黄颜色和赤色,对应的是夏天。黄颜色是中,赤就是南方,最有名的当然就是苍龙也就是青龙,它对应的是东方,也就是春天。当时是五龙相应出现,穿着不同颜色的衣服的人舞着不同颜色的龙,主要就是和当时中国的五行、金木水火土的观念相关。

隋唐时期,龙舞进一步发展,开始在龙体内装有蜡烛和油灯,至此产生了“龙灯”的形式和概念。宋代,龙舞完全进入民间。社火形式与勾栏瓦舍的出现,使龙舞得到了极大普及。每逢正月初一与十五,观灯和耍龙灯都是老百姓最喜闻乐见的活动。

明清时期,龙舞已有专门的组织来承担,出现了训练有素、具有专业水准的舞队。

纱龙火龙布龙草龙板凳龙

不拘一格的龙舞

龙舞之美,美在材质多元,不拘一格。各地有风格迥异的龙舞流派,“纱龙”以轻盈飘逸见长,“火龙”以粗犷豪放闻名,“布龙”色彩艳丽,“草龙”有浓郁的乡土气息。

浙江省浦江县的“板凳龙”,顾名思义,它的龙身是用板凳串联而成。村民们日常使用的长条板凳稍加改动,安上纸扎彩绘的盏子灯,能形成长达百米的巨龙,穿梭村中,壮观非常。

中国社会科学院民族文学研究所研究员 北京民间文艺家协会副主席 毛巧晖:根据地域,一般笼统分为北派和南派。北方的龙,它的功能性很强,祈福、祈求平安、祈求风调雨顺,所以它的龙比较威严。南方的龙舞相对来说比较精巧,在龙身上有大量的彩绘,集绘画书法等等于一体,可以说是艺术的结晶。

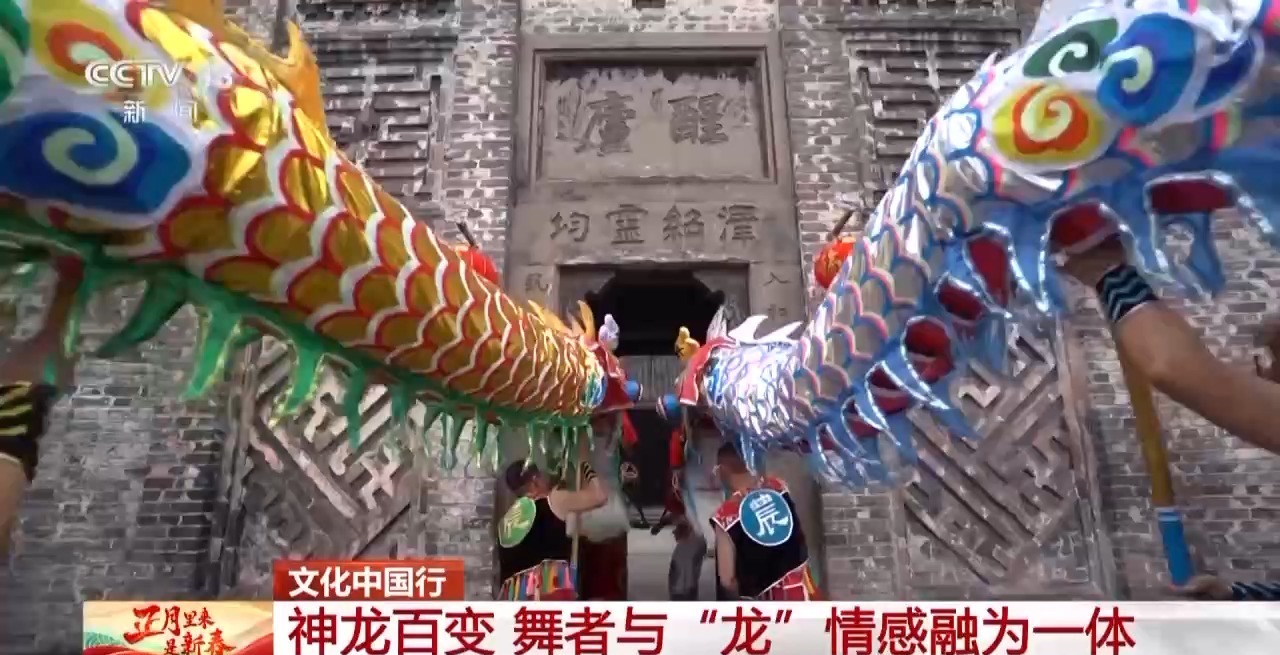

神龙百变

舞者与“龙”情感融为一体

龙舞之美,美在心有性情,矫健磅礴,走云连风,展示出神龙百变的气势与威严。

浙江长兴的百叶龙,演员们先是手持荷花、荷叶形的道具分开站立,展示蝴蝶飞舞于荷花丛中,随后荷叶、荷花连结,一条荷花龙腾空而起,气势磅礴。

四川的泸州雨坛彩龙,讲究一个“活”字,舞龙者需要做到“动于中而形于外”,在连贯变化的太极图形中,龙脱衣、翻滚、叹气,性情毕露,而舞者与“龙”的情感融为一体。

中国社会科学院民族文学研究所研究员 北京民间文艺家协会副主席 毛巧晖:在舞龙的过程中,就变成了“龙”的一部分,审美体现上有人物合一的表现。看龙舞的时候,我们就能深切感受到中国传统文化中的天人合一,这就是龙舞的精妙之处。

湖南岳阳“九龙舞”

精美图案变幻不断

龙舞之美,美在齐心合力,精诚协作,舞出行云流水的节奏。

在湖南岳阳平江县伍市镇白杨村的姚氏宗祠,村里的人们正在准备新年的第一场祭祀仪式。当地传说洞庭龙王的九个儿子,曾将屈原的遗体送回人间,于是创造出了独特的“九龙舞”。

九龙出水、龙归大海……上百名舞龙人高擎九条色彩斑斓的长龙,来回穿梭,队形丝毫不乱。

中国社会科学院民族文学研究所研究员 北京民间文艺家协会副主席 毛巧晖:舞龙一般来说至少有十几个人,所以特别要求团队、团结、协作精神。在舞龙的时候,一节龙和一节龙之间不能出现错位感,步伐都要一致。

43项龙舞列入国家级非物质文化遗产

截至2021年,共有43项龙舞列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

龙舞的相关历史资料,得以系统整理与归档,为舞龙文化的保护与发展提供了坚实基础;多地建立舞龙训练基地,将舞龙文化引入景点,龙舞与商业表演、旅游产业结合,形成了多元化发展模式;在许多以龙舞闻名的地方,自编的龙舞和龙文化乡土教材已走进当地中小学校。

作为最具中国特色的民俗活动之一,龙舞更是走出国门,登上国际舞台。各地唐人街举办华人节日巡游活动上,龙舞都是必不可少的节目。迎祥纳福,巨龙起舞,这是自古相传的习俗,更是中国人对美好生活的不懈追求。

铜梁龙舞:千年传承 火龙飞扬

截至2021年,共有43项龙舞列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。作为首批入选的“龙舞”,重庆铜梁的龙舞声名远扬,以套路丰富、道具巧妙、民众参与性强而闻名。

其中的“火龙”更是独具特色,火树银花中,金龙舞动,点燃龙舞的“高光时刻”。今年春晚,铜梁龙舞就在重庆分会场精彩亮相了。

0:00/3:18自动播放

在2025年春节联欢晚会的重庆分会场,铜梁龙舞的表演者们在千厮门大桥上排练。熔化的铁水高高抛向天空,一千多摄氏度高温的铁水炸裂,如花雨缤纷洒落,矫健的彩龙闪转腾挪,“人在龙中舞,龙在火中飞”的绝美画卷铺展开来。

被誉为“中国龙灯艺术之乡”的重庆铜梁,拥有铜梁龙舞和铜梁龙灯彩扎技艺两大国家级非物质文化遗产名片。蛇年春节,各式各样的龙舞展演,从大年初一延续到正月十五,市民和游客在这里沉浸式体验不一样的“非遗”年味。

铜梁龙舞:大场面 大道具 大气势

铜梁龙舞萌芽于唐代,发展于明清,繁荣于当代,主要分为龙灯舞和彩灯舞两大系列,是集舞蹈、音乐、美术为一体的民间综合艺术。以舞龙的形式来祈求平安和丰收,自古以来就成了铜梁的习俗。

铜梁龙舞非遗代表性传承人 周可吉:铜梁龙主要是大场面、大道具、大气势。铜梁龙长度是50米、直径50公分。24洞代表24个节气,舞动起来面积很宽。不停地游动,不停地跑动,气场很大。它有很高的技巧性,比如八字舞龙、螺旋跳龙、滚地舞龙、直躺舞龙等等。

龙灯彩扎独具特色

八个步骤上百道工序

除了龙舞表演,当地的龙灯彩扎也独具特色,龙灯扎制材料选用竹丝编成龙骨,用麻线串成龙脊,丝绸绢带裱面,浓墨重彩描绘,有扎架、裱糊、彩绘、整理等八个步骤、上百道工序,用料、工具和技法都相当考究。

铜梁龙灯彩扎非遗代表性传承人 逯德军:我们的龙头集成了所有动物的元素,采用了狮子的头、马的嘴、虾的眼、鸡的冠、鹿的角,以及鱼的鳃,由这几种不同的动物元素组合,给人的感觉很祥和、不是那么凶。

传承上千年

铜梁龙发展为20多个种类

如今,铜梁龙有火龙、水龙、竞技龙、荷花龙等20多个种类,表演程式丰富、律动谐趣、刚健威武、勇猛无畏,体现了中华民族自强不息、奋斗进取的精神。

铜梁龙灯龙舞参加过新中国成立35周年、50周年、60周年、70周年国庆庆典,不断磨砺成长、创新求变。如今,当地的彩灯工艺从舞龙者的角度不断改革创新龙具,使之舞起来更轻巧流畅。

铜梁龙舞已远赴美国、英国等30多个国家和地区开展文化交流。从2005年起,铜梁区每个学校都设立了龙舞队。目前,当地从事龙舞表演的团体和企业共有17家,产业从业人员多达1000人,年产值高达5000万。

(总台央视记者 卞晓妍 王延均 重庆台 湖州台 泸州台)

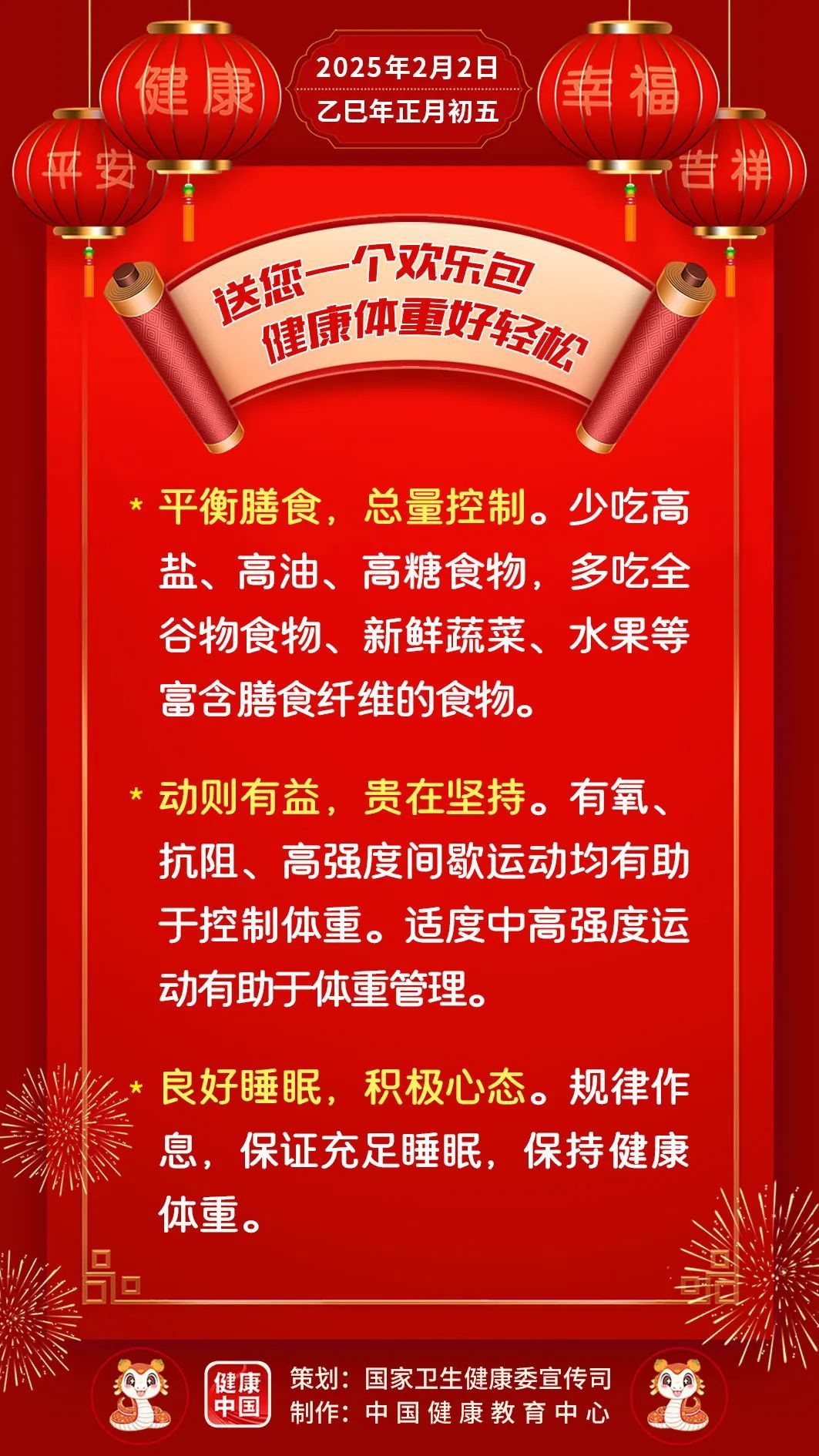

2025-02-02 15:52:23健康中国

来源:国家卫生健康委宣传司

2025-02-02 09:54:09光明网

作者:杨爱君(天津师范大学音乐与影视学院院长、教授)

2025年总台春晚以“巳巳如意,生生不息”为主题,舞台设计也将“巳巳如意”中两个“巳”字对称摆放,一如中国传统的如意纹路,直观传达出“事事如意”的美好寓意。这既展现了中华文化的博大精深,也符合当下的审美趋势,浓缩了对全球华人的热烈召唤和真诚祝福。

在春晚的舞台上,中华优秀传统文化成为重要的创作灵感,这场文化大餐,让人们领略到中华优秀传统文化之美,深切感受到中华优秀传统文化千年传承的强大生命力和无穷魅力。

开场视觉秀《迎福》通过丰富的视觉元素和表演,集齐16种非遗,将“金木水火土”五行元素与中国人对“生生不息又一年”的美好祈愿贯穿在一起,开启“春回四野呈瑞景”的多元奇趣之旅。歌曲《登高》融入传统舞狮元素,展现了中国传统文化中“登高望远”的意境,传递“登高望胜景,祈福迎新年”的美好祝愿。中国传统建筑创演秀《栋梁》以榫卯结构、祈年殿和北京中轴线等为灵感,在无限延展的虚拟舞台空间中,展现了中国古建筑的美轮美奂,让观众领略了蕴藏其中的丰沛的生命力和凝固的诗意。舞蹈《伊人》用优美的舞姿,营造出“所谓伊人,在水一方”的缱绻意境;戏曲《声动梨园》百花齐放,文戏武戏交相辉映,名家新秀携手登台;武术《笔走龙蛇》以刚劲洒脱的动作,配以激动人心的鼓点,将武术与书法结合,精彩演绎了“生生不息”的蛇年主题。

剪纸、皮影、中国结、风车……2025年总台春晚中,在歌词、表演和服装设计等方面都创新融入了丰富的非遗和春节民俗元素。每一个文化元素都饱含着浓厚的人文情怀和艺术价值,它们是中华民族精神的象征,也是我们文化自信的源泉。它们汇聚一堂,让优秀传统文化大放异彩,这场视觉和心灵的双重“盛宴”,让每个人在欢乐中感受到了传统文化的温度和力量,抒写了我们的文化自信,彰显无限生机与活力。

《光明日报》(2025年02月02日 02版)

2025-02-02 12:48:04中国经济网

临近春节,内蒙古乌兰察布市集宁区气温已降至零下十几摄氏度,各大商场却是热气腾腾,人头攒动。各类特色餐厅新春“不打烊”,人们品美食、唠家常、话新年,欢度温馨祥和中国年。在寒冷的北疆,新年氛围感直接拉满。

记者一行来到乌兰察布采访时,当地文、商、旅、体等领域火热的消费场景令人振奋。

供需两旺生意火

在有着70余年历史的联营菜市场,众多摊位上摆满了瓜果蔬菜、米面粮油、肉类生鲜。蔬菜摊主孙再芳告诉记者,她在这个市场经营了23年,最大的变化就是物流越来越快,蔬菜种类越来越多。

顾客董雪华一大早就来到市场,采购年货。“市场里的商品种类越来越丰富。马上过节了,我特意多买些菜,等待孩子们回家团聚。”董雪华笑着对记者说。

“新春消费季”启动以来,一场场暖身又暖心的室内“年货节”在乌兰察布热闹开市。

“肘子、熏鸡、麻花、糖枣、奶豆腐”“新出锅酱牛肉,肥嫩多汁,优惠八折”……记者来到集宁区工商联惠民年货节现场,只见红毯铺地、灯笼高挂,熙熙攘攘的人群中,商家的吆喝声此起彼伏。40余家本土企业准备了品类齐全的年货商品,一大早进场采购的顾客便络绎不绝。

“这个年货节办得用心嘞,想买的年货差不多都齐了,重点是价格还很实惠。”市民范红艳拎着大包小包的年货给出了扎实的“数据分析”,这款麻酱鸡蛋平时1颗差不多一元,这里一盒20个才卖十几元。

一旁的干果铺老板郑艳花也分享了喜悦心情:“这次活动真不赖,不仅给我们提供免费摊位,还请来了当地网红帮忙促销,客流量很大。年前冲个销量,给新一年的生意迎个开门红。”

政府搭台、企业让利、百姓受益的年货节,在乌兰察布各地轮番上演,为广大市民提供了温暖、便捷、实惠的年货采购平台,也为企业搭建了展示产品、拓展市场的舞台。

赏冰戏雪玩法多

抬头是星空点点,脚下是皑皑白雪。记者来到集宁区白海子镇的大河湾滑雪场时,夜幕已经降临。站在雪场制高点的火山咖啡屋旁俯瞰,华灯映射下的雪道宛如一条银龙。在呼啸的寒风中,滑雪爱好者不畏寒冷,脚踏雪板一冲而下,感受着速度与激情。

“不少游客打算滑雪过大年,滑雪场接待压力不小。我被公司总部抽调过来帮忙,和游客们在滑雪场度过一个特别的新年。”大河湾滑雪场工作人员马天璐来自北京市朝阳区,今年她在乌兰察布过年。

大河湾滑雪场坐落在火山带,距离乌兰哈达火山群仅1小时车程。雪场内有一座休眠火山,顶部的火山口清晰可见,专门开发出的10余条火山系列雪道颇具特色。

结束一天工作的马天璐略显倦意,但当讲起滑雪场的“发家史”又来了精神。她告诉记者,滑雪场运营初期,当地滑雪市场尚未成熟,对外地游客吸引力十分有限。为此,滑雪场专门开发了冰川漂浮、超级雪圈、冰上垂钓等多种玩法,还策划了“冰雪过大年”“滑雪训练营”等项目,目前已颇有成效。这个雪季,大河湾滑雪场客流量已近4万人次,不少外地游客慕名而来。

同样要在“冰雪”中过大年的,还有第二届冰雪那达慕大会冰上自行车项目的工作人员乌其日勒。“过年期间将是客流高峰期。”寒风中,乌其日勒的脸颊被吹得发红,但仍掩不住眉眼间的自豪感。不久前,乌兰察布市四子王旗举办了第二届冰雪那达慕大会。人们用篝火、烟花、歌舞“点燃”寒冷的草原。开幕式当天,接待游客数量便达到4.5万人次。

乌兰察布冬季漫长而寒冷,冰雪旅游资源十分丰富。近年来,响应“带动三亿人参与冰雪运动”的号召,当地努力打造冰雪新地标,不断挖掘冰雪消费增长点,促进“吃住行游购娱”全链条发展。2024年,全市接待游客突破2200万人次,游客花费突破250亿元,其中冰雪经济正是主要增长动力之一。今年春节期间,乌兰察布将举办雪地草原音乐节、察尔湖冬钓冬捕、林胡古塞绕九曲等百余场系列冰雪游活动。

文化传承年味浓

赶在北方小年前一天,记者来到察哈尔右翼中旗巴音乡八犋牛村,当地正在开展“新春暖意走基层 非遗小年话北疆”活动。在非物质文化遗产代表性传承人指导下,当地村民伴着悠扬婉转的马头琴曲,一起搓麻花、炸油糕、写春联,在传统技艺的传承与体验中,感受浓浓的年味。

当圆润的糕团放入滚烫的油锅中,瞬间发出“滋啦”声响,伴随着升腾的热气,一股香甜的气息弥漫开来。大家围在油锅旁,适时将其翻面,直至两面焦脆金黄。一位当地村民告诉记者,这里一直都有逢年过节吃炸油糕的传统习俗,寓意着来年“步步高”。

在距八犋牛村120多公里外,灯光璀璨、美食飘香的乌兰察布“冬”之夜街区,也在用传统文化迎接新年的到来。

作为当地重点打造的夜间文化区和旅游消费集散区,乌兰察布“冬”之夜将传统文化与现代商业相结合。横贯整个街区的大小舞台,上演着“敦煌鼓舞”“昭君出塞”等经典节目,展现着竹雕、抖空竹等多项传统民俗。四周叫卖的挑担小贩、手持纸扇的风流才子、身着特色服饰的艺人等,让游人沉浸式感受过年的仪式感。

街区内专门设置了“非遗”商品展区,栩栩如生的剪纸画、惟妙惟肖的动物毛绣画,吸引了大量游客。乌兰察布市凉城县的布偶非物质文化遗产代表性传承人刘俊花,一开始接受采访时还有些放不开,但当讲到自己的作品时便立刻打开了话匣子,“缝制布艺要经过描样、选料、裁剪、缝制等多道工序。结合春节喜庆元素,我用传统工艺缝制了大红灯笼、吉祥鸟、‘年年有鱼’等特色产品,希望未来能把产品推广出去”。

乌兰察布曾见证了草原丝路、万里茶道的昔日盛况,也留下了丰富多样的“非遗”和传统习俗。临近春节,行走在乌兰察布,浓厚的年味扑面而来。年货节上剪成“福”字的乌拉特剪纸、四子王旗哈撒儿文化广场上的祭火仪式、表达吉祥含义的传统面塑体验展……在千百年传承下来的风俗中,感受节日魅力和文化传承,这个年更有滋味!(经济日报记者 杨啸林 张 晓 吴 浩)

编辑丨董鑫

据《黑龙江日报》消息,2月1日,省委书记、省人大常委会主任许勤看望慰问在春节假期值班值守的工作人员,现场视频连线调度应急指挥体系运行情况、亚冬会比赛场馆场地和总指挥部,并向全省坚守岗位的干部职工致以节日问候和祝福。

许勤强调,要认真贯彻习近平总书记重要指示精神,坚决落实中办国办和省委省政府关于做好春节期间及亚冬会筹办的各项工作部署,以“时时放心不下”的责任感,加强值班值守,强化指挥调度,把各项工作做实做细做到位,确保全省人民和游客度过一个欢乐平安祥和的新春佳节,为亚冬会举办营造良好环境氛围。

许勤来到省委总值班室,了解各级值班制度落实和节日运行情况,强调要严格执行领导带班、24小时在岗值班等制度,加强信息报送和调度处理工作,确保各地各部门各单位联动协调、快速反应、有效应对。

在省委机要局,许勤现场连线应急管理厅应急指挥中心,检查了解全省春节暨亚冬会期间省市县三级联合调度应急指挥机制运行情况,并通过视频察看了中央大街、高速出口、哈尔滨火车站等现场人流车流情况。许勤强调,要坚持安全第一、强化防范,做足方案预案,加强值班值守,落实岗位责任,健全快速处置机制,全力保障春节期间社会安定。

许勤通过视频检查亚冬会冰上比赛场馆和雪上比赛场地后,连线亚冬会总指挥部。许勤强调,亚冬会开幕在即,各方面准备工作已进入临战状态,全省各地各部门务必要提高政治站位,履行岗位职责,提高工作质效,以昂扬状态冲刺亚冬会,举全省之力支持保障亚冬会筹办举办顺畅有序、圆满成功,为国家争光、为龙江添彩。

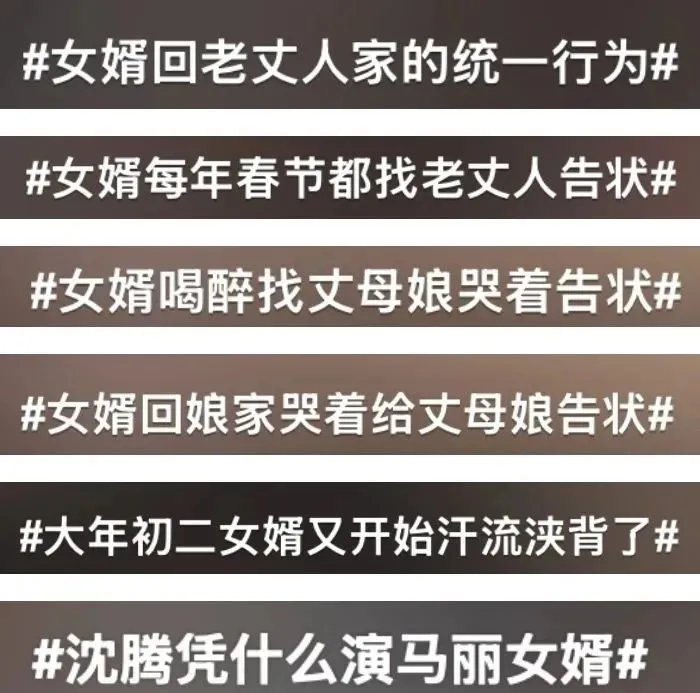

连日来,“女婿”成了热搜榜的常客。从“女婿每年春节都找老丈人告状”,到“女婿回娘家哭着给丈母娘告状”,从“大年初二女婿又开始汗流浃背了”,到“女婿回老丈人家的统一行为”……一些自媒体似乎嫌热度还不够滚烫,甚至拉上了演员沈腾助攻,“沈腾凭什么演马丽女婿?”

一条条主打“女婿”的热搜,让人不知所云、不明所以。乍一看,还以为谁家女婿遭遇了骇人的虐待,一把鼻涕一把泪的,比窦娥还冤;细一瞅,原来又是玩以偏概全的把戏,哗众取宠,通过标签化某个群体来博取流量。

图片来源:网络截图

大年初二“回娘家”是传统习俗,出嫁的女儿带着丈夫和孩子回到娘家,又称“归宁”。在一些地方,大年初二也被称为“姑爷节”“迎婿日”。无论归宁还是迎婿,一家人团聚,有说有笑,热热闹闹,这是常态。

而在一些自媒体眼里,不炒出一些事来不够“热闹”,这次“倒霉”的是女婿。“初二看似是媳妇回娘家,实则是女婿申冤诉苦日”,给人的感觉是中国的女婿都是被虐者,媳妇都是施虐者。由此延伸家庭,两口子过日子都是刀里来、枪里往的,而女婿被虐后,只能在大年初二陪妻子回娘家时才有机会诉苦,才能一浇胸中之块垒。

如果“女婿年年告状”只是一种调侃倒还罢了,而一些自媒体意不在此,而是翻来覆去地炒作此事,甚至把往年的个别案例配上佐料再炒,令人厌恶。与此同时,一些平台也跟着“起哄”,甚至有意无意地推波助澜,把话题炒热,把舆论场变得乌烟瘴气。

正如不能刻板化媳妇一样,也不能刻板化女婿。不是女婿哭着告状,就是女婿汗流浃背,动辄奚落女婿,不仅有失分寸,还对女婿这个群体构成了伤害。应该说,有没有向岳父或丈母娘告状的女婿?有,但从常理看,不可能很多。而一些“标题党”制造的效果,却是一竿子撂倒一船人,让人抬不起头来。

不久前,中央网信办启动“清朗·2025年春节网络环境整治”专项行动,其中明确提出重点整治“炮制不实信息问题”,比如包括“虚构摆拍家庭伦理、情感纠纷等矛盾冲突剧情,传递不良价值观”。

一定程度上说,炒作“女婿告状”这类话题,也是一种虚假“摆拍”,把个例“摆”到舆论场中,以偏概全,添油加醋,通过制造“家庭伦理、情感纠纷等矛盾冲突”,赚取眼球,博取流量。这种做法,既传递了不良价值观,更破坏了春节祥和氛围,该被谴责。

近年来,春节期间炒作“地域黑”的少了,利用年终盘点、返乡见闻等形式炮制不实信息的少了。但是,要警惕一些平台和自媒体在议题设置上出现“变通”,警惕一些话题以“变脸”方式出现,从而导致健康价值观被“变异”。

“好像全国的女婿都是一样的”“摆拍的一年发不了财”……一味炒作女婿话题,已经激起了不少网友的反感。诚然,低俗而恶劣的炒作,终究不会讨喜,也许可以换来一些流量,但终被厌弃。为广大网民营造更加积极向上、文明健康的春节网络氛围,这是各平台和媒体、自媒体的分内事,莫再为了些许流量而失去内容质量,为了利益而抛弃公义。

以更开放的姿态为全球发展带来广阔机遇金 轩2026年02月11日06:01 | 来源:人民网-人民日报订阅收..

扫描二维码微信打赏