2025-02-02 20:25:28央视新闻

乙巳蛇年春节,华夏大地处处洋溢着浓浓的年味。人们在走亲访友中表达情感,在多彩旅途中领略风光,在默默坚守中无私奉献,用中国人特有的浪漫欢庆新春。

春节不仅是中华民族最重要的传统节日,也是全人类共同的文化遗产。

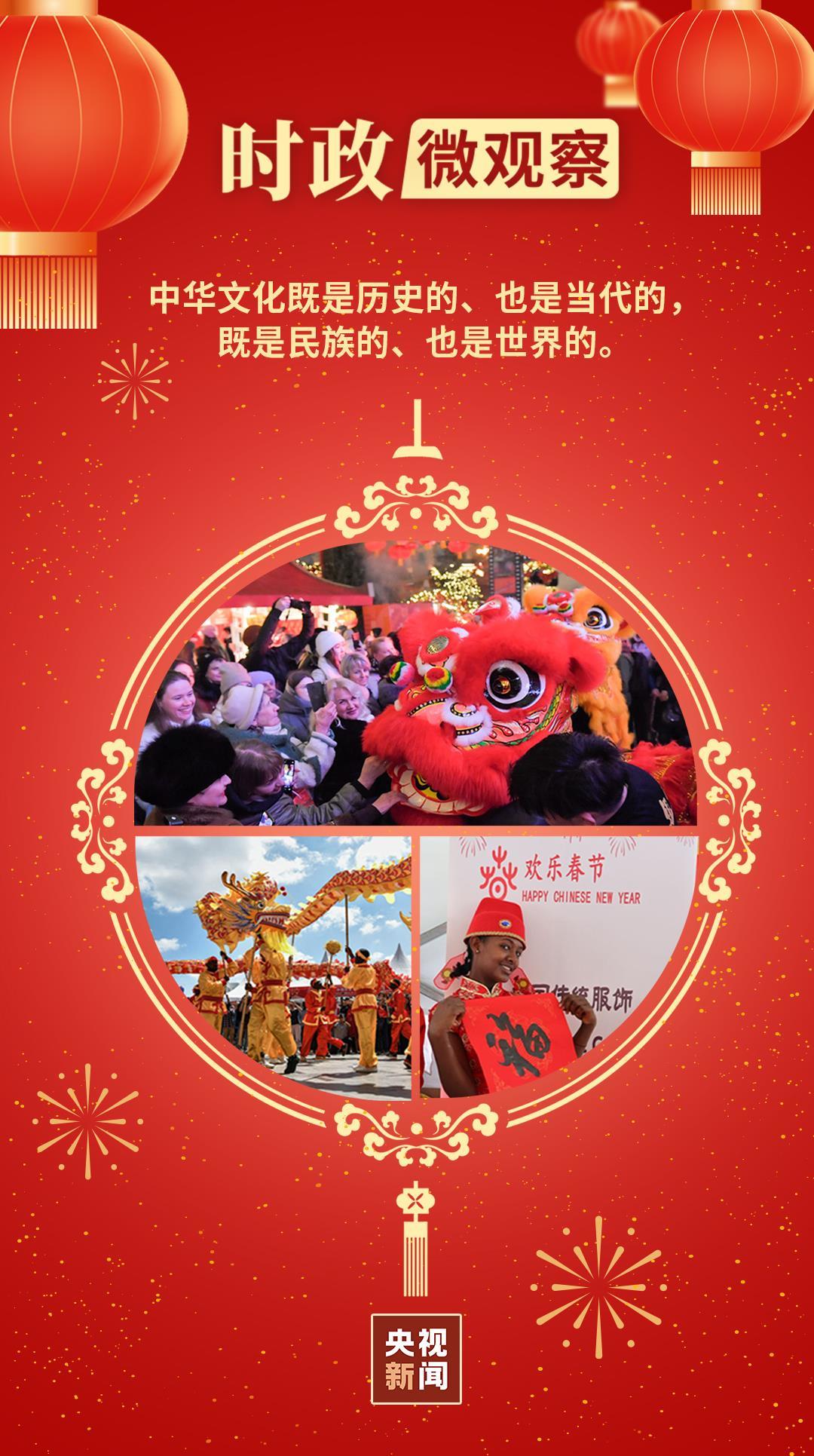

习近平总书记指出:“中华文化既是历史的、也是当代的,既是民族的、也是世界的。”他多次欢迎各国人士,到中国各地走一走、看一看,更多地了解当今中国和中国的历史文化。

申遗成功后的首个春节,不少国家和国际机构举办非遗展览、表演和体验活动,外国游客纷纷来华打卡。春节,成为向海外传播中华文化的重要符号,也是世界观察中国经济、深入了解中国的一个生动窗口。

△1月29日,在湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县文化广场,群众舞龙欢庆新年。

——春节“中国红”,闪耀世界文化舞台。

春节前夕,习近平总书记来到辽宁看望慰问基层干部群众,向全国各族人民致以美好的新春祝福。

沈阳大东区长安街道长安小区社区党群服务中心里,一片喜庆的“中国红”。一些社区居民在写春联,孩子们编着中国结。习近平总书记来到他们中间,勉励他们更好传承弘扬中华优秀传统文化。

总书记说:“几千年形成的过节的文化传统,是凝聚中华民族、中国人、全体中华儿女的精神纽带。过好节,四海同春。”

△1月23日,习近平总书记在辽宁沈阳大东区长安街道长安小区社区党群服务中心考察。

春节是我们最盛大的节日,具有深厚的文化内涵。舞龙、扭秧歌、踩高跷、逛灯会、写春联,众多年俗活动生动展现了中国人乐观向上、积极进取的精神风貌,也让兴趣和爱好各不相同的各国人民,增进互相的理解、拉近彼此的距离。

在荷兰海牙,一辆车头写有“你好中国”字样的彩绘电车,拉开荷兰今年春节庆祝活动的序幕;在塞尔维亚贝尔格莱德的庙会上,当地民众欣赏舞龙舞狮表演,品尝中国传统小吃,观赏精美的灯展,感受浓浓的中国年味……据不完全统计,近20个国家将春节作为法定节假日,“欢乐春节”等春节民俗活动走进近200个国家和地区。人们以各式各样的方式喜迎佳节,辞旧迎新、祈福纳祥。

△当地时间1月25日,在贝宁科托努的贝宁中国文化中心,演员在表演舞狮庆祝春节。

作为全球华人一道重要的文化“年夜饭”,中央广播电视总台春晚为海外观众打开一扇了解中国文化的窗口。今年,总台通过82种语言对外传播平台向全球直播和报道春晚,比2024年新增14种语言。外国观众纷纷表示:“炫酷的舞蹈、悠扬的歌曲传递出浓浓节日氛围。”“看春晚,喜欢上了中国。”“通过春晚更加了解了中国和中国文化。”

春节,如同岁月长河中的灯塔,既照亮中华儿女的精神家园,也在世界文化舞台闪耀着璀璨光芒。

——春节“中国热”,为全球经济注入更多暖意。

“衣锦还乡不如年货满筐。”备年货是很多中国家庭迎接春节的重头戏。红红火火的“年货经济”,不仅增添了喜庆、热闹的年味,更活跃了城乡经济,激发了消费市场活力。

近期,全国多地紧扣节日需求,打出政策“组合拳”,进一步拉动内需。比如:一些地区面向文化旅游、百货餐饮、汽车家电等领域发放消费券,以直接注入购买力的形式,激活消费市场的微循环;一些地区举办“惠民年货节”“新年购物节”等,带动形式多样的消费。

中国人的“春节消费”也不再局限于传统的物质满足,更多地向体验式、个性化、品质化方向迈进。

从万里冰封的北国到千脉水乡的江南,人潮如织。春节申遗成功带火“非遗过大年”,2025年春节旅游平台发布的“十大非遗热门玩法”中,涵盖了去敦煌画壁画、到喀什做土陶、在大理学扎染等独特体验项目。当非遗遇上旅行,新年更添新意。

△1月29日,游客在江苏南京夫子庙花灯市场挑选花灯。

中国“春节消费”火热升温,也给全球经济注入更多暖意。

在跨境电商与跨境物流的助力下,来自全球各地的“洋年货”加速涌入中国市场,不仅使各国企业获得可观利润,也促进了全球产业链的深度融合。同时,中国消费者对高品质、多样化商品的追求,也将促进全球企业不断创新和提升产品质量,进而带动全球产业链升级。

随着中国全面放宽并优化过境免签政策,将54个国家的过境免签外国人境内停留时间延长至240小时,不少外国人远渡重洋,来到中国过春节,体验热闹的节日氛围。据预测,今年春节假期全国口岸迎来新一轮出入境客流高峰,日均出入境人员将达185万人次,较去年春节假期增长9.5%。

从“中国年”到“世界节”,春节出国更“出圈”,推动了文化的传播,激活了全球消费市场。

△1月29日,外国游客在北京天坛公园感受中国年味。

习近平总书记在春节团拜会上指出:“在中华文化里,蛇是灵性、智慧和生命力的象征,寓意着丰收、吉祥和福瑞。乙巳蛇年,希望全国各族人民以蛇行千里的劲头,坚定信心、满怀希望,开拓进取、顽强奋斗,共同书写中国式现代化新篇章。”

祥龙龘龘辞旧岁,蛇行千里谱新篇。

透过春节这个窗口,传统文化与开放包容相融合,让全世界看到了一个活力满满、热气腾腾的中国。

总监制丨闫帅南 王姗姗

监制丨马丽君

制片人丨兴来 宁黎黎

执笔丨宁黎黎

2025-02-02 20:27:53央视新闻

一句“回家过年”,牵动着亿万中国人最温馨的情愫。

习近平总书记曾说:“我最大的心愿,就是大家都能欢欢喜喜过好年。”在这辞旧迎新、万家团圆之际,让我们聆听总书记的暖心话语,一起学习↓

总监制丨闫帅南

监制丨李浙

主编丨柴婧

编辑&制图丨谭瑶 潘杨 高少卓

2025-02-02 21:02:32新华网

新华社北京2月1日电(记者潘洁)记者从国家统计局了解到,2024年我国服务业对国民经济增长的贡献率为56.2%,服务业增加值占国内生产总值的比重为56.7%,比上年上升0.4个百分点,服务业继续发挥我国经济增长的主动力作用。

近年来,我国现代服务业引领作用持续增强,为新质生产力加速发展和更好服务实体经济提供有力支撑。2024年,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,金融业增加值比上年分别增长10.9%、10.4%和5.6%,共拉动服务业增加值增长2.3个百分点。同时,现代服务业与先进制造业深度融合,推动产业链延链增值、智能化数字化水平不断提升。

服务消费的需求也在持续释放。2024年,我国服务零售额比上年增长6.2%,比同期商品零售额增速高3.0个百分点。全国居民人均服务性消费支出比上年增长7.4%,占居民人均消费支出比重为46.1%,比上年上升0.9个百分点。直播电商、即时零售等新业态新模式蓬勃发展,优质文化体育娱乐产品供给丰富,相关产业活力涌动。2024年,体育服务类电子商务交易额比上年增长32.1%。

“2024年我国服务业实现较快增长,转型升级成效明显,市场预期持续改善,向好态势持续显现。”国家统计局服务业调查中心主任彭永涛说,要进一步扩大有效需求,稳定预期、激发活力,塑造服务业发展新动能新优势。

2025-02-02 09:54:46中国经济网

2025年春运首日,北京南站候车大厅旅客众多。(中国经济网记者 郭文培摄)

寄托着乡愁,承载着梦想,为期40天的2025年春运已到半场,一些人开始踏上返程。今年是实行春节8天长假、过境免签政策全面放宽、春节申遗成功后的首个春运,期间全国跨区域人员流动量预计达90亿人次,同比增长约7%,规模将创历史新高。春运旺盛的出行需求,诠释着人们对美好生活的向往和追求,展现了一个生机勃勃、热气腾腾的“流动中国”。

中国式现代化是人口规模巨大的现代化,“流动”则是当代中国繁荣发展的重要因素。改革开放以来,我国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程,伴随返乡“民工潮”和“学生潮”而生的春运,也走过了40多个年头。春运不仅是一年一度的“人类最大规模的周期性迁徙”,还是一场对于社会治理能力的“大考”。优异的答卷,离不开我国交通基础设施网络的日益完善,也反映出我国经济社会发展的伟大成就。

春运之初,我国交通基础设施短缺,交通工具落后,运能有限。绝大部分出行都依靠营业性客运,火车是最主要的出行工具。随着经济的发展和改革的深入,公路、水运、民航和铁路一起持续发力,逐渐构成多层次出行体系。近年来,我国建成了世界最大的高速铁路网、高速公路网,以及世界级港口群、机场群,综合交通运输网总里程已超过600万公里,为民众出行提供了坚强支撑。

今年春运,铁路、民航客运量有望分别突破5.1亿人次和9000万人次,都将创历史新高;而自驾出行稳居主体地位,预计达到72亿人次,约占全社会跨区域人员流动量的八成,高速公路车流量中约五分之一是新能源车。从绿皮车到动车“陆地舰队”,从“摩托大军”到自驾新能源汽车,从持介绍信购机票到国产大飞机C919“上新”……几十年来春运的巨大变迁,映照着时代的前进步伐。

团圆,是春节永恒的主题。“有钱没钱,回家过年”的观念,曾经长期支撑起春运的客流量。随着社会的发展,人们的生活方式以及生活观念都发生了重大改变。如今,春运早已不再只是返乡过年的代名词,反向团圆、旅游春运等成为新的潮流。今年春运,不少长辈来到孩子们工作的城市过年,冰雪游、避寒游、年俗游、文化游成为旅游热点。团圆的形式在斗转星移间悄然变化。只要家人在一起,哪里都是团圆。

如同一辆时光列车,春运见证着国家发展的日新月异,也记录下无数家庭通过奋斗过上幸福生活的故事。经济社会的发展、交通条件的改善、科技水平的进步,不断改变着春运的形式和过节的方式,但团圆这一主题和精神内核一直在延续,不断强化着中国人的身份认同、家庭认同、民族认同、文化认同,也激励着我们去追逐共同的梦想,在新征程上担当主角。(中国经济网评论员 邓浩)

新华社吉隆坡2月2日电 通讯|双向奔赴心连心——记中马互访旅游热潮

新华社记者王嘉伟 程一恒 谭耀明

早在乙巳蛇年春节到来前,马来西亚吉隆坡国际机场就已进入“春运”时刻。抵达大厅内,来自湖南长沙的中学教师朱美珍期待着马上开启的海岛度假之旅。

“看过《小娘惹》这部关于马来西亚的电视剧后,我对这里非常感兴趣。再加上两国互相免签政策的实施,我们就过来玩了。”她告诉记者,忙碌一学期后,她和同事趁着春节假期来此散心。

记者观察到,身着花衫短裤、花裙凉拖的中国游客在候机厅随处可见。他们或扶老携幼、或组团同行,抵达吉隆坡后前往马六甲、兰卡威、槟城等热门旅游目的地,享受这个热带国家的独特风光。

马来西亚浓厚的春节氛围让不少中国游客倍感亲切。来自江西南昌的刘文抵达吉隆坡后便前往马六甲。“红火的春节装饰随处可见,让我感受到浓厚的春节氛围。亲眼见证春节文化在海外的传播与传承,真的特别暖心。”他说。

自2023年12月中马两国实施签证互免政策以来,两国交流互动日益频繁,跨境旅游变成如今的“说走就走”。2024年前十个月,到访马来西亚的中国游客超250万人次,马方赴华游客达108万人次。双向旅游蓬勃发展,展现出两国民众日益紧密的联系。

人来人往,吉隆坡国际机场不仅记录着中国游客对“南洋风情”和“热浪沙滩”的期待,也见证着不少马来西亚游客“全副武装”启程前往中国,对体验冬日风光的憧憬。

“穿东北大花袄一起打卡‘冰雪大世界’雪雕冰雕、登长白山看天池、去东北饭馆品尝锅包肉……”即将带团前往哈尔滨的马来西亚苹果旅游集团领队周景郎向记者详述接下来的行程计划。

他表示,两国互免签证政策让跨境旅游更加便捷,越来越多曾游览过北京、上海等大城市的马来西亚游客纷纷计划再游中国,并将目光投向其他地区的深度游、特色游,比如“冬季到东北体验与马来西亚截然不同的气候与景致”。

“东北的冬天就像一个天然大冰箱,我很好奇这种像在冰箱里的感觉。另外,雪那么柔软,怎么能雕出图案呢?我要和团员一起去亲眼见证。”周景郎说。

据介绍,春节期间,两国不少旅行社与航空公司联合推出“组团包机”服务,将中国游客迎到马来西亚旅游的同时,也将马来西亚游客送往中国游览。“我想亲身体验一下在东北过春节。”来自吉隆坡的团员陈新全对记者说,这不仅是一次观光之旅,更是一次文化之旅。

这种文化的交流与传递,正是中马游客双向奔赴的魅力所在。苹果旅游集团董事经理许育兴说:“签证互免政策让两国人民的联系更紧密,特别是在春节和中秋等重要节庆期间,文化与旅游的结合不仅让游客感受到异国的节日氛围,也促进了两国民众的文化交流与相互理解。”

2025-01-31 13:59:21人民网

0:09/2:48自动播放

灵动的舞龙舞狮、璀璨的灯舞灯戏、刺激的杂技表演……夜幕降临,以“年味之旅”为主题的国家级非物质文化遗产自贡灯会正在进行着。精彩的非遗展演融合AI等现代科技,吸引了大量市民和游客沉浸视觉盛宴、感受文化传承。

乙巳新春,多地推出精彩纷呈的夜间特色活动,让消费者纵享万千“夜”态间的全新年味。

夜间经济,是一种基于时段性划分的经济形态,一般包括从当日下午6点到次日早上6点发生的经济文化活动,如购物、餐饮、旅游、娱乐、学习、影视、休闲等。根据商务部发布的《城市居民消费习惯调查报告》,我国60%的消费发生在夜间。

从传统的餐饮、购物到赏民俗、看电影、逛展览、听音乐,夜经济不断融合多种业态,满足了消费者的个性化需求。

据网络平台数据,截至1月31日8时46分,2025春节档电影总票房(含预售)破38亿,再创新高。为了满足文博爱好者的“夜游”需求,河南、浙江等多地博物馆“春节不打烊”,还推出夜间延长开放服务。

夜经济一头连着居民生活,一头连着经济发展。中国旅游研究院发布的《2024中国夜间经济发展报告》预测,2024年国内夜间旅游总花费或将达到1.91万亿元,同比增长21.7%。

1月上旬,国务院办公厅发文明确“发展夜间文旅经济”,并提出了“支持夜间文化和旅游消费集聚区丰富文旅业态”“优化停车场、公共交通等配套服务设施”等具体内容。

人民网《财米油盐》经梳理发现,目前已有多地打出“特色牌”,力求“点夜成金”:上海、陕西、湖南等地将发展夜间经济写入2025年政府工作报告,江苏发布了省内首个关于繁荣夜经济的系统性政策文件,设定了“打造50个夜间消费集聚商圈”在内的多项具体目标。

消费业态不断丰富、公共设施日趋完善、现代技术赋能应用……进入2025年,融合多种场景与业态的夜经济必将更好地满足居民品质化、多元化、便利化的消费需求,进一步推动我国消费市场繁荣壮大、向好发展。

总策划:孙海峰

制片人:章斐然 谢婷

监制:吕骞

策划:申佳平 李佳

文字:方经纶

摄像:马天翼

剪辑:张力洋

设计:林珊珊

包装:赵晨

2025-01-31 14:06:04新华网

0:48/1:12自动播放

新华网北京1月31日电 题:“新春战袍”秀出文化自信

新华网记者尹思源

今年春节期间,中国年味以不同的面貌“吹”向世界各地。

近期,在海外社交媒体上,“新中式”穿搭正成为新的“流量密码”。不少海外博主晒出自己的“新春战袍”,展示各类中国传统风格服饰“变装秀”。

从古典与时尚交织的“马面裙”,到充满东方韵味的旗袍,再到唐装丝绒马甲与宋锦禅意提花裙……每一处细节,无论是精致的盘扣、华丽的刺绣,还是典雅的立领、飘逸的宽袍大袖,都散发着东方美学的独特魅力。

“新春战袍”以一种直观且富有感染力的方式,让世界感受到中国春节的独特氛围和文化内涵。

海外博主们穿上“新中式”,超越了单纯的模仿或跟风,更深层次体现了文化上的认同和欣赏。

当然,中国年味的全球化传播并不仅限于服饰文化。春节习俗的普及、中式美食的走红以及中国电影在海外市场的热映……这些共同推动了中国文化的“出海”大潮。

据不完全统计,全球已有近20个国家将春节设为法定节假日,春节民俗活动已走进近200个国家和地区,成为一项全球性的文化盛事。

“新春战袍”海外圈粉,秀出的不仅是传统技艺,还有我们的文化自信,它让中国年味以更多元的姿态走向世界。

2025-01-31 08:48:48人民日报

傍晚,西藏日喀则市定日县曲洛乡热木青村。安置点的空地上,一群孩子奔跑嬉戏,脸上洋溢着笑容。

“有党和政府关心,现在生活格外暖心!”看着孩子们,村民嘎桑很是欣慰。地震后,他和家人很快就住进了安置点的板房,“亮堂、暖和,该有的设施都有。”截至1月28日,定日地震灾区已搭建板房约1.58万套。其中,定日县长所、措果、曲洛3个受灾严重乡的板房搭建工作已全部完成,1.2万余名群众全部入住。

长所乡古荣村,是受灾最严重的区域之一。为让村民们住得舒适,当地按照一间板房不超过5人居住的标准进行安置。村民边巴顿珠一家7口,住进了两间温暖的板房。

“这是村干部给我们送来的慰问礼包,有茶、有水果……”边巴顿珠和家人正喝着热茶,聊着天。

西藏自治区、日喀则市,向定日县调配了足量的物资,同时还为受灾群众准备了1万多份慰问礼包,礼包连同物资已全部发放到户。

把工作做得更细,让群众心里更暖。

定日县曲当乡,民警吴彪正在各个牲畜棚圈查看情况。吴彪完成每天的巡逻后,就到各个棚圈走一遍,“看到牲畜没问题,告诉大家一声,这样更放心。”

诸如此类的事情,还有不少。但在吴彪看来,每一件都是有意义的。“民生无小事。群众的事,都是大事。让灾区群众安心过节,也是我们的心愿!”

夜幕降临,嘎桑家的板房里也开始热闹起来,一家人围坐在炉子前聊天,等待美食出锅。“将来我们会住在什么房子里?”嘎桑的侄女旦增央宗好奇地问。“一起加把劲儿,新房子条件差不了。”嘎桑回答。

正当嘎桑憧憬着未来时,新家园重建工作正在紧锣密鼓推进。相关部门、专家团队正和当地干部群众一道,积极开展重建规划设计等工作,充分开展前期准备,确保新家园能够及时开工建设。

美食出锅,香气弥漫。嘎桑给家人们都盛上了一大碗——有“古突”(藏式面食),还有萝卜丝、牦牛肉块。一家人吃得津津有味,聊得热气腾腾。

“党和政府给了那么大的帮助,咱们自己也要努力,把日子过得更好!”一大碗热汤下肚,嘎桑额头微微出汗,信心满满。

屋里炉火正旺,人们心里更暖。

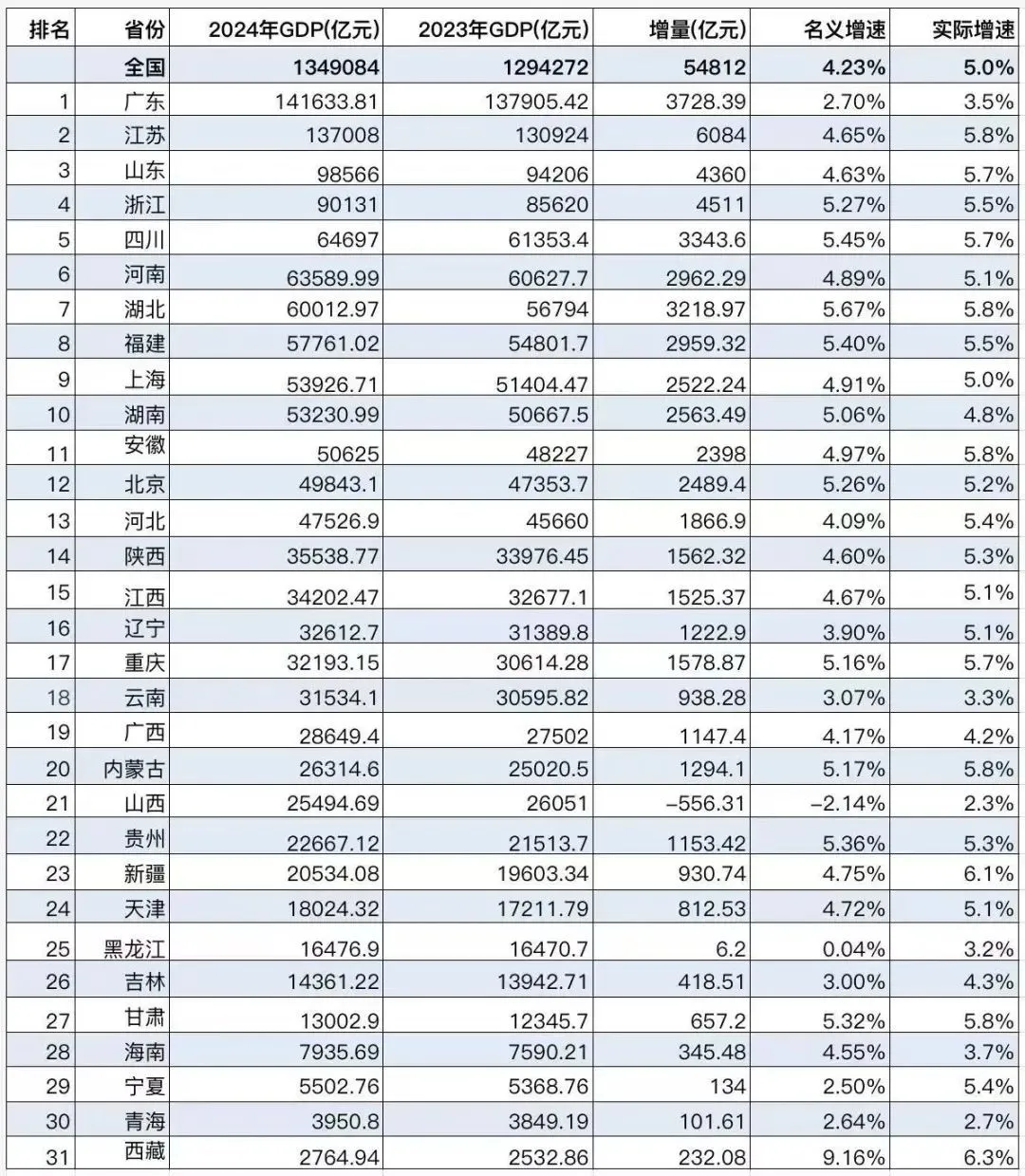

导读:有21个省份的GDP名义增速快于全国,10个省份慢于全国。

作者 | 第一财经 何涛

比较地方经济的发展速度,按现价计算的名义GDP增速,比按不变价计算的实际GDP增速更有参考价值。目前,全国31个省份(不含港澳台)均已公布2024年GDP数据,各省份的GDP名义增速排名如何?

第一财经记者计算、梳理发现,去年,中西部省份的GDP名义增速整体快于东部省份;东北地区的增速低于全国平均水平;湖北、四川、福建的增速领跑GDP5万亿元以上的经济大省;山西成为全国唯一GDP名义增速为负数的省份。

各省份GDP规模及增速情况

数据来源:第一财经根据国家统计局及各地方统计局公开数据计算整理

中西部整体快于东部

记者根据各地公布的2024年GDP和经统一核算修订的2023年GDP计算发现,去年,有21个省份的GDP名义增速快于全国(4.23%),另10个省份慢于全国。

在快于全国的21个省份中,东部地区占8个,分别为福建5.4%、浙江5.27%、北京5.26%、上海4.91%、天津4.72%、江苏4.65%、山东4.63%和海南4.55%;剩下13个均属于中部和西部地区。

在GDP名义增速超过5%的11个省份中,有8个属于中西部地区,分别为西藏9.16%、湖北5.67%、四川5.45%、贵州5.36%、甘肃5.32%、内蒙古5.17%、重庆5.16%和湖南5.06%。

可见,过去一年,中西部地区的整体发展速度要快于东部,对后者形成了追赶之势。

不过,发展速度慢于全国的10个省份,也有多达一半位于中西部,包括广西4.17%、云南3.07%、青海2.64%、宁夏2.5%和山西-2.14%等5省区。这些省份的经济总量也相对靠后,对全国大局影响有限。

另5个增速较慢的省份为:位于东部的河北和广东,GDP名义增速分别为4.09%和2.7%;以及正在奋力振兴的东北三省,其中增速最快的为辽宁3.9%,其次是吉林3.0%,黑龙江为0.04%。

经济大省“挑大梁”

从单个省份来看,经济体量较小的西藏去年实现GDP2764.94亿元,名义增速达9.16%,在全国遥遥领先。

2024年GDP在5万亿元以上的经济大省有11个,包括广东、江苏、山东、浙江、四川、河南、湖北、福建、上海、湖南和安徽。其中,10个省份的GDP名义增速快于全国,显示经济大省承担起了为全国经济“挑大梁”的任务。

经济大省中仅有广东省的增速低于全国。作为全国首个GDP迈上14万亿台阶的省份,广东去年实现GDP141633.81亿元,连续36年居全国第一。但当前广东经济面临的困难和挑战也不小。

比如,广东省省长王伟中在2025年省政府工作报告中提到,“外部环境变化带来的不利影响加深”“有效需求不足,部分企业经营困难”“房地产市场还处于调整过程中”“新旧动能转换存在阵痛”“粤东粤西粤北产业基础依然薄弱”。

以在广东经济中举足轻重的工业为例,去年,尽管广东省内有深圳这一全国工业增加值、总产值“双料冠军”,但另两大工业大市广州、佛山的工业经济发展均不尽如人意,最终导致全省规模以上工业增加值仅增长4.2%,低于全国1.6个百分点。

不过,统计数据显示,去年广东的先进制造业、高技术制造业增加值占规上工业比重分别提高到57.1%、32%;工业投资超1.5万亿元、增长6.7%,占全部投资比重37.2%,创2007年以来新高。一位接受记者采访的区域经济专家称,这些数据意味着,广东工业正在强身健体,有望进一步提高可持续发展能力。

鄂川闽何以领跑

2024年,江苏、浙江、山东分别实现GDP137008亿元、90100亿元、98566亿元,经济增量分别达6084亿元、4511亿元、4360亿元,增量位居全国前三,都比GDP冠军广东的增量(3728.39亿元)高出不少。但论增长速度,更快的则是湖北、四川和福建三省。

去年,湖北省GDP迈上6万亿新台阶,达60012.97亿元;比2023年增加3218.97亿元,名义增速5.67%,领跑全部经济大省。去年湖北旧动能加快更新,工业技改投资增长10.2%,连续10个月保持两位数增长。汽车、钢铁、化工转型三大攻坚战成效明显,新能源汽车产量达50.7万辆,增长29.3%。高技术制造业增加值增长22.7%。此外,2024年,湖北的社会消费品零售总额25276.70亿元,比上年增长5.1%,增速高于全国1.6个百分点。

去年,四川省实现GDP64697亿元,巩固了全国第五的位置;GDP比2023年增加3343.6亿元,名义增速5.45%,在经济大省中仅次于湖北。去年四川工业生产回升向好,规模以上工业增加值比上年增长6.6%,高于全国0.8个百分点,41个大类行业中有34个行业增加值实现增长。服务业增加值比上年增长6.3%,高于全国1.3个百分点。

2024年,福建实现GDP57761.02亿元,比上年增加2959.32亿元,名义增速5.4%。根据福建省统计局发布的数据,去年福建全省规模以上工业增加值同比增长6.7%,高于全国0.9个百分点;服务业增加值增长5.5%,高于全国0.5个百分点。作为外贸大省,去年福建进出口也走出了前一年的下降阴霾,同比增长0.8%。

以更开放的姿态为全球发展带来广阔机遇金 轩2026年02月11日06:01 | 来源:人民网-人民日报订阅收..

扫描二维码微信打赏