2025-08-11 20:44:52新华社

新华每日电讯记者翟伟 郎秋红 孙逸轩 邵美琦

立秋时节,天高地阔。从吉林一号卫星俯瞰,长白山巍峨壮丽,在我国东北筑起一道绿色屏障;松花江蜿蜒流淌,滋养沃野千里,哺育大国粮仓。

白山松水,既是吉林的地理标识,亦是历史标识和文化标识。

绚丽多彩的高句丽壁画,展示着长白山地区悠久的历史文化;青砖斗拱的乌拉三府,诉说着松花江寻鳇捕鱼的繁华过往……

遥望历史长河,擘画新时代发展图景。

完整准确全面贯彻新发展理念,吉林守山脉、兴水脉、承文脉,牢牢把握在维护国家“五大安全”中的重要使命,以高品质生态环境支撑高质量发展;以文化铸魂,凝聚起全面振兴的精神力量。

山水形胜,“三脉”交响,绿美吉林与文化吉林双向奔赴,掀开强基固本、聚势蓄能、提质焕新的新篇章。

守山脉 筑牢生态屏障

青山叠翠,鸟鸣啁啾。长白山头西保护站站长李圣文一早就进山巡山了。守护好长白山的一草一木,已是他深入骨髓的职责。

长白山地区有植物2500多种、动物1500多种,是东北亚重要生态屏障、区域气候调节中心;也是“东北水塔”,松花江、鸭绿江、图们江三江之源;拥有“世界生物圈保护区”“世界最佳自然保护地”“世界地质公园”三项桂冠。

坐拥“绿水青山”和“冰天雪地”两座“金山银山”,森林、粉雪、黑土地——特殊的地理位置和丰饶的资源禀赋,造就吉林独特的生态优势。

生态是吉林最宝贵的资源,绿色是吉林最亮丽的底色。

维护生态安全,是党中央赋予吉林的重大职责使命。

1999年,吉林成为全国生态建设试点省。

2021年,吉林省提出加快建设生态强省。

2024年,《美丽吉林建设规划纲要(2024-2035年)》出台,提出“打造人与自然和谐共生的美丽中国先行区”。

2025年,吉林省委常委会强调,要厚植生态底色,坚持扩绿、兴绿、护绿并举,深入推进绿美吉林行动,实施好重大生态工程,坚决守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的刚性底线。

相机、背包时刻放在身边,电话24小时开机……自2024年11月长白山自然保护区出现野生东北虎踪迹,史国强等长白山科学研究院动物研究所的科研人员枕戈待旦,一有东北虎的消息立刻直奔现场。“东北虎是旗舰物种。野生东北虎时隔30年重回长白山保护区,意味着保护区建设取得丰硕成果。”史国强说。

自1960年建立长白山自然保护区,吉林省自然保护区从无到有、从小到大,成为生态建设的核心载体。2021年东北虎豹国家公园正式成立后,吉林省基本形成了以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系。“分级分层管理,使保护目标更明确,管理更聚焦,更切合保护和发展的实际。”吉林省林业和草原局自然保护地管理处副处长徐涛说。

山水有天赐之灵,亦赖人护之勤。近年来,以国家公园建设为引领,吉林全领域推进生态系统治理,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全力推进“三北”工程等重大生态工程建设,加大长白山森林生态系统保护修复力度,持续推进万里绿水长廊建设……全省90%的重点保护野生动植物得到妥善保护,白鹤迁徙停歇数量达4500余只,东北虎豹国家公园东北虎、豹数量分别增至70只、80只左右……

处理好人与自然的关系,是生物多样性保护的关键。让当地居民参与生态管护和建设,是吉林省国家公园建设的亮点。

走进汪清县东光镇长荣村,几乎每位农户家里都有“虎豹公园生态管护员”的标识。为了增加当地居民收入,东北虎豹国家公园生态管护员“一户一岗”政策正在持续推进。村民张永俊说:“我们的具体职责就是管护森林资源,也对进山人员进行劝导,一年能增收一万元!”

保护栖息地,意味着此地居民要告别林下种植、放牧等“靠山吃山”的传统生产生活方式。东北虎豹国家公园积极探索生态产品价值实现机制,引导当地居民发展替代产业。目前,当地已经初步形成以黑木耳、蓝莓、桑黄等为代表的种植业,以黄牛圈养为代表的养殖业,以绿色生态游、红色文化游、乡村民俗游为代表的旅游服务业,有力推动了当地居民生产生活方式转型。

人不负青山,青山定不负人。吉林统筹生态保护和绿色低碳发展,不断探索“两山”理念转化新路径,从单纯保护到保护发展并重,保护生态和发展生态旅游相得益彰,让绿水青山充分释放生态红利,推动生态优势转化为竞争优势——去年,吉林人参产业综合产值突破800亿元,梅花鹿产业规模保持全国第一;2024至2025雪季,全省接待国内游客1.7亿人次、游客出游总花费2950亿元,同比分别增长35%、21%;今年上半年,全省林草产业总产值达到647亿元,同比增长45%……一幅粮香果鲜、山清水秀的生态画卷正在徐徐展开。

兴水脉 激活发展活力

清晨,当中石油吉化分公司上万名职工穿上蓝色工装走出家门,吉林市松花江沿岸25公里的吉化厂区便涌动成蓝色的海洋。这里,曾诞生新中国第一袋化肥、第一桶染料、第一炉电石……

发源于长白山天池的松花江,一泻千里,横贯吉林全境,也串起山林文化、农耕文化和渔猎文化,哺育两岸无数人和城市。

早在2000多年前,古夫余人逐水而居,在松花江畔建立王城。今天,松花江流域仍是吉林省人口和城市最密集的地区。中国一汽当年选址在长春,松花江丰满水电站能就近提供能源支撑,亦是原因之一。

“松花江是吉林的水脉、人脉,亦是命脉。”吉林省地方志编纂委员会原副主任李云鹤说。

作为吉林第一大江,松花江串起万千支流,在黑土地上织就密集的水网,孕育出闻名世界的黄金水稻带和黄金玉米带。全国每十斤商品粮,就有一斤来自吉林。

粮食生产,“耕地是根本,命脉在水利”。吉林省委、省政府提出,以对国家大局负责、对千秋万代负责的态度,坚定不移做好治水兴水大文章。

打孔、放炮、铲车除渣……骄阳之下,梅河口市水道镇吉林水网骨干工程地下泵站施工现场热火朝天。

吉林水资源丰富,但时空分布不均,资源性缺水与工程性缺水叠加。为了破解这一难题,吉林正在全省编织一张“大水网”。

“今年246公里干线全线开工。全省44个工区、54个工作面同时推进。”吉林省水网发展集团有限公司副总经理袁木林说,水网骨干工程可为12个县市区820万人口提供生产生活用水,同时为220万亩农田提供灌溉用水,增产粮食13.6亿斤。

“一网、两湖、四江、百河”、八大专项……一个个相继开工的水利工程,一条条互联互通的河湖,衔接起千亿斤粮食产能建设工程、长春现代化都市圈建设等重大战略,为吉林大地提供奔流不息的绿色动能。

漾漾清流润民生。

松花江碧波荡漾,伊通河鸟语花香,查干湖水美鱼肥……与水利工程建设同步的是河流湖泊的生态治理和“颜值”提升。近年来,吉林聚焦发挥水脉的文化价值、安全价值、经济价值、生态价值及民生价值,坚持“治城先治水”,组织编制《长春现代化都市圈水脉水系保护利用中长期规划》,保护好城市山脉水脉文脉;扎实推进幸福河湖、绿水长廊建设,持续改善水生态、水环境;谋划建设松花江百里黄金水带,打造百年条带水脉保护公园,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁,书写“因水而美”的民生画卷。

大江奔涌,滋养千里沃野,也见证精神品格。以“冰湖腾鱼”的冬捕景观闻名于世的查干湖,20世纪70年代曾因水源断流几乎干涸。前郭县组织8万多人的水利大军,锹挖肩扛,历时8年,引松花江水入查干湖。查干湖“起死回生”,“引松精神”也成为一个时代的精神财富……

今年上半年,吉林省地区生产总值同比增长5.7%。全省八大重点行业增加值全部实现正增长,其中装备、医药和电子制造业实现两位数增长。高技术产业增加值和战略性新兴产业产值占规上工业比重较上年同期分别提高1.6和1.9个百分点。吉林以水的坚韧、水的灵动,统筹推动传统产业转型、优势产业壮大和新质生产力培育,构建体现吉林特色的现代化产业体系,老工业基地的“含新量”正在强势提升。

从现代农业的“黑土粮仓”到装备制造的创新突破,从生态保护的坚实步伐到民生改善的幸福篇章,吉林的每一步跨越都如松花江水,在时代浪潮中奔涌不息,动能澎湃。

承文脉 凝聚振兴力量

“晋高句骊归义侯”金印回归、《吉林全书》系列丛书出版、长春市新民大街历史文化街区开街……最近一段时间,从世界文化遗产地集安到中国历史文化名城吉林市,从边境小城珲春到省会长春,白山松水间,历史文化亮点纷呈,文化盛景气象更新。

“吉林历史文化源远流长、根脉深厚。”吉林省社科院历史研究所所长于凌说,“在吉林振兴发展的关键当下,汲取历史文化自信,赋能经济社会高质量发展,意义十分重要。”

2024年12月,吉林省委宣传思想文化工作领导小组出台《关于以改革创新精神加强吉林文化遗产保护利用进一步增强文化自信的实施意见》,对系统推进吉林文化遗产保护传承、扎实做好吉林文化遗产阐释、全面提升吉林文化遗产展示水平等作出九方面部署和30项具体要求。

在有90多年历史的长春市丰乐剧场修缮现场,设计师郑宁正仔细辨别楼体夹层材料。“寻常几周便可完成的拆卸工作,我们花了几个月时间,就是为了完整保持建筑原貌。”郑宁说。

去年以来,吉林扎实开展第四次全国文物普查,建立全省文化遗产数据库,新公布不可移动文物2544处;深度挖掘丰富多彩的历史文化元素,按照保护第一原则,推动文物古迹、古老建筑、古树名木、历史街区等文化遗产系统性保护;重新规划全省博物馆布局,筹建特色博物馆,推动建设中国一汽汽车博物馆、中国航空博物馆,形成实物博物馆矩阵。同时,做好不同历史时期文化遗存的宣传解读和推广,“理直气壮把历史讲清楚”。

“吉林文脉”公众号主编曹淑杰说,自公众号上线一年多来,已发表了几百篇原创文章。从“寻迹中东铁路”到吉林历史建筑,从吉林水师营设立到吴大澂勘界守土,从“三地三摇篮”到“先生北上”,内容涵盖历史、建筑、人物、文博等,吸引了省内外大批读者。一些读者留言说,了解了不同历史阶段吉林为全国政治经济文化作出的突出贡献,“很提气”。

1445米的长街拆围透绿,13个口袋公园点缀其间,AR技术唤醒历史建筑的前世今生……不久前,修缮一新的长春新民大街正式开街,8天吸引86万人次打卡,带动消费4.38亿元。以新民大街历史文化街区保护利用为突破口,吉林正在探索历史建筑保护和活化利用新路径,让文化遗产更好融入百姓的生产生活。

“这一轮新民大街改造的精髓,就是百姓至上。一切从百姓的愿望和需求出发。”75岁的吉林作家李发锁说。作为《热血:东北抗联》的作者,他对吉林历史文化有很深入的研究。李发锁说,吉林真正的魅力,在于它总能将历史的厚重转化为向前的动力,无论经历多少坎坷波折,始终保持向上的姿态。

2025-08-11 20:44:52新华社

新华每日电讯记者翟伟 郎秋红 孙逸轩 邵美琦

立秋时节,天高地阔。从吉林一号卫星俯瞰,长白山巍峨壮丽,在我国东北筑起一道绿色屏障;松花江蜿蜒流淌,滋养沃野千里,哺育大国粮仓。

白山松水,既是吉林的地理标识,亦是历史标识和文化标识。

绚丽多彩的高句丽壁画,展示着长白山地区悠久的历史文化;青砖斗拱的乌拉三府,诉说着松花江寻鳇捕鱼的繁华过往……

遥望历史长河,擘画新时代发展图景。

完整准确全面贯彻新发展理念,吉林守山脉、兴水脉、承文脉,牢牢把握在维护国家“五大安全”中的重要使命,以高品质生态环境支撑高质量发展;以文化铸魂,凝聚起全面振兴的精神力量。

山水形胜,“三脉”交响,绿美吉林与文化吉林双向奔赴,掀开强基固本、聚势蓄能、提质焕新的新篇章。

守山脉 筑牢生态屏障

青山叠翠,鸟鸣啁啾。长白山头西保护站站长李圣文一早就进山巡山了。守护好长白山的一草一木,已是他深入骨髓的职责。

长白山地区有植物2500多种、动物1500多种,是东北亚重要生态屏障、区域气候调节中心;也是“东北水塔”,松花江、鸭绿江、图们江三江之源;拥有“世界生物圈保护区”“世界最佳自然保护地”“世界地质公园”三项桂冠。

坐拥“绿水青山”和“冰天雪地”两座“金山银山”,森林、粉雪、黑土地——特殊的地理位置和丰饶的资源禀赋,造就吉林独特的生态优势。

生态是吉林最宝贵的资源,绿色是吉林最亮丽的底色。

维护生态安全,是党中央赋予吉林的重大职责使命。

1999年,吉林成为全国生态建设试点省。

2021年,吉林省提出加快建设生态强省。

2024年,《美丽吉林建设规划纲要(2024-2035年)》出台,提出“打造人与自然和谐共生的美丽中国先行区”。

2025年,吉林省委常委会强调,要厚植生态底色,坚持扩绿、兴绿、护绿并举,深入推进绿美吉林行动,实施好重大生态工程,坚决守住生态环境质量“只能更好、不能变坏”的刚性底线。

相机、背包时刻放在身边,电话24小时开机……自2024年11月长白山自然保护区出现野生东北虎踪迹,史国强等长白山科学研究院动物研究所的科研人员枕戈待旦,一有东北虎的消息立刻直奔现场。“东北虎是旗舰物种。野生东北虎时隔30年重回长白山保护区,意味着保护区建设取得丰硕成果。”史国强说。

自1960年建立长白山自然保护区,吉林省自然保护区从无到有、从小到大,成为生态建设的核心载体。2021年东北虎豹国家公园正式成立后,吉林省基本形成了以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系。“分级分层管理,使保护目标更明确,管理更聚焦,更切合保护和发展的实际。”吉林省林业和草原局自然保护地管理处副处长徐涛说。

山水有天赐之灵,亦赖人护之勤。近年来,以国家公园建设为引领,吉林全领域推进生态系统治理,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全力推进“三北”工程等重大生态工程建设,加大长白山森林生态系统保护修复力度,持续推进万里绿水长廊建设……全省90%的重点保护野生动植物得到妥善保护,白鹤迁徙停歇数量达4500余只,东北虎豹国家公园东北虎、豹数量分别增至70只、80只左右……

处理好人与自然的关系,是生物多样性保护的关键。让当地居民参与生态管护和建设,是吉林省国家公园建设的亮点。

走进汪清县东光镇长荣村,几乎每位农户家里都有“虎豹公园生态管护员”的标识。为了增加当地居民收入,东北虎豹国家公园生态管护员“一户一岗”政策正在持续推进。村民张永俊说:“我们的具体职责就是管护森林资源,也对进山人员进行劝导,一年能增收一万元!”

保护栖息地,意味着此地居民要告别林下种植、放牧等“靠山吃山”的传统生产生活方式。东北虎豹国家公园积极探索生态产品价值实现机制,引导当地居民发展替代产业。目前,当地已经初步形成以黑木耳、蓝莓、桑黄等为代表的种植业,以黄牛圈养为代表的养殖业,以绿色生态游、红色文化游、乡村民俗游为代表的旅游服务业,有力推动了当地居民生产生活方式转型。

人不负青山,青山定不负人。吉林统筹生态保护和绿色低碳发展,不断探索“两山”理念转化新路径,从单纯保护到保护发展并重,保护生态和发展生态旅游相得益彰,让绿水青山充分释放生态红利,推动生态优势转化为竞争优势——去年,吉林人参产业综合产值突破800亿元,梅花鹿产业规模保持全国第一;2024至2025雪季,全省接待国内游客1.7亿人次、游客出游总花费2950亿元,同比分别增长35%、21%;今年上半年,全省林草产业总产值达到647亿元,同比增长45%……一幅粮香果鲜、山清水秀的生态画卷正在徐徐展开。

兴水脉 激活发展活力

清晨,当中石油吉化分公司上万名职工穿上蓝色工装走出家门,吉林市松花江沿岸25公里的吉化厂区便涌动成蓝色的海洋。这里,曾诞生新中国第一袋化肥、第一桶染料、第一炉电石……

发源于长白山天池的松花江,一泻千里,横贯吉林全境,也串起山林文化、农耕文化和渔猎文化,哺育两岸无数人和城市。

早在2000多年前,古夫余人逐水而居,在松花江畔建立王城。今天,松花江流域仍是吉林省人口和城市最密集的地区。中国一汽当年选址在长春,松花江丰满水电站能就近提供能源支撑,亦是原因之一。

“松花江是吉林的水脉、人脉,亦是命脉。”吉林省地方志编纂委员会原副主任李云鹤说。

作为吉林第一大江,松花江串起万千支流,在黑土地上织就密集的水网,孕育出闻名世界的黄金水稻带和黄金玉米带。全国每十斤商品粮,就有一斤来自吉林。

粮食生产,“耕地是根本,命脉在水利”。吉林省委、省政府提出,以对国家大局负责、对千秋万代负责的态度,坚定不移做好治水兴水大文章。

打孔、放炮、铲车除渣……骄阳之下,梅河口市水道镇吉林水网骨干工程地下泵站施工现场热火朝天。

吉林水资源丰富,但时空分布不均,资源性缺水与工程性缺水叠加。为了破解这一难题,吉林正在全省编织一张“大水网”。

“今年246公里干线全线开工。全省44个工区、54个工作面同时推进。”吉林省水网发展集团有限公司副总经理袁木林说,水网骨干工程可为12个县市区820万人口提供生产生活用水,同时为220万亩农田提供灌溉用水,增产粮食13.6亿斤。

“一网、两湖、四江、百河”、八大专项……一个个相继开工的水利工程,一条条互联互通的河湖,衔接起千亿斤粮食产能建设工程、长春现代化都市圈建设等重大战略,为吉林大地提供奔流不息的绿色动能。

漾漾清流润民生。

松花江碧波荡漾,伊通河鸟语花香,查干湖水美鱼肥……与水利工程建设同步的是河流湖泊的生态治理和“颜值”提升。近年来,吉林聚焦发挥水脉的文化价值、安全价值、经济价值、生态价值及民生价值,坚持“治城先治水”,组织编制《长春现代化都市圈水脉水系保护利用中长期规划》,保护好城市山脉水脉文脉;扎实推进幸福河湖、绿水长廊建设,持续改善水生态、水环境;谋划建设松花江百里黄金水带,打造百年条带水脉保护公园,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁,书写“因水而美”的民生画卷。

大江奔涌,滋养千里沃野,也见证精神品格。以“冰湖腾鱼”的冬捕景观闻名于世的查干湖,20世纪70年代曾因水源断流几乎干涸。前郭县组织8万多人的水利大军,锹挖肩扛,历时8年,引松花江水入查干湖。查干湖“起死回生”,“引松精神”也成为一个时代的精神财富……

今年上半年,吉林省地区生产总值同比增长5.7%。全省八大重点行业增加值全部实现正增长,其中装备、医药和电子制造业实现两位数增长。高技术产业增加值和战略性新兴产业产值占规上工业比重较上年同期分别提高1.6和1.9个百分点。吉林以水的坚韧、水的灵动,统筹推动传统产业转型、优势产业壮大和新质生产力培育,构建体现吉林特色的现代化产业体系,老工业基地的“含新量”正在强势提升。

从现代农业的“黑土粮仓”到装备制造的创新突破,从生态保护的坚实步伐到民生改善的幸福篇章,吉林的每一步跨越都如松花江水,在时代浪潮中奔涌不息,动能澎湃。

承文脉 凝聚振兴力量

“晋高句骊归义侯”金印回归、《吉林全书》系列丛书出版、长春市新民大街历史文化街区开街……最近一段时间,从世界文化遗产地集安到中国历史文化名城吉林市,从边境小城珲春到省会长春,白山松水间,历史文化亮点纷呈,文化盛景气象更新。

“吉林历史文化源远流长、根脉深厚。”吉林省社科院历史研究所所长于凌说,“在吉林振兴发展的关键当下,汲取历史文化自信,赋能经济社会高质量发展,意义十分重要。”

2024年12月,吉林省委宣传思想文化工作领导小组出台《关于以改革创新精神加强吉林文化遗产保护利用进一步增强文化自信的实施意见》,对系统推进吉林文化遗产保护传承、扎实做好吉林文化遗产阐释、全面提升吉林文化遗产展示水平等作出九方面部署和30项具体要求。

在有90多年历史的长春市丰乐剧场修缮现场,设计师郑宁正仔细辨别楼体夹层材料。“寻常几周便可完成的拆卸工作,我们花了几个月时间,就是为了完整保持建筑原貌。”郑宁说。

去年以来,吉林扎实开展第四次全国文物普查,建立全省文化遗产数据库,新公布不可移动文物2544处;深度挖掘丰富多彩的历史文化元素,按照保护第一原则,推动文物古迹、古老建筑、古树名木、历史街区等文化遗产系统性保护;重新规划全省博物馆布局,筹建特色博物馆,推动建设中国一汽汽车博物馆、中国航空博物馆,形成实物博物馆矩阵。同时,做好不同历史时期文化遗存的宣传解读和推广,“理直气壮把历史讲清楚”。

“吉林文脉”公众号主编曹淑杰说,自公众号上线一年多来,已发表了几百篇原创文章。从“寻迹中东铁路”到吉林历史建筑,从吉林水师营设立到吴大澂勘界守土,从“三地三摇篮”到“先生北上”,内容涵盖历史、建筑、人物、文博等,吸引了省内外大批读者。一些读者留言说,了解了不同历史阶段吉林为全国政治经济文化作出的突出贡献,“很提气”。

1445米的长街拆围透绿,13个口袋公园点缀其间,AR技术唤醒历史建筑的前世今生……不久前,修缮一新的长春新民大街正式开街,8天吸引86万人次打卡,带动消费4.38亿元。以新民大街历史文化街区保护利用为突破口,吉林正在探索历史建筑保护和活化利用新路径,让文化遗产更好融入百姓的生产生活。

“这一轮新民大街改造的精髓,就是百姓至上。一切从百姓的愿望和需求出发。”75岁的吉林作家李发锁说。作为《热血:东北抗联》的作者,他对吉林历史文化有很深入的研究。李发锁说,吉林真正的魅力,在于它总能将历史的厚重转化为向前的动力,无论经历多少坎坷波折,始终保持向上的姿态。

2025-08-12 15:03:30央视新闻

0:22/3:31自动播放

长江、黄河是中华民族的母亲河,孕育了源远流长的华夏文明。习近平总书记强调“长江、黄河流域是生态文明建设的主战场”。党的十八大以来,通过实施一系列重要举措,长江、黄河的生态保护治理取得显著成效,母亲河重现生机、活力。

长江干流连续5年全线水质保持Ⅱ类

长江流域湖北鄂州梁子湖畔,夜幕降临,上百万只萤火虫,吸引着络绎不绝的游人。

付新华带领的团队已经连续20年监测萤火虫的迁徙与生存状况。

华中农业大学教授 付新华:近五年来珍稀的水栖萤火虫,种群规模每年以15%到20%的速度在扩大。因为这些水栖萤火虫只能生活在Ⅰ类水里面,所以这也能直接地反映出来我们的水环境在变好。

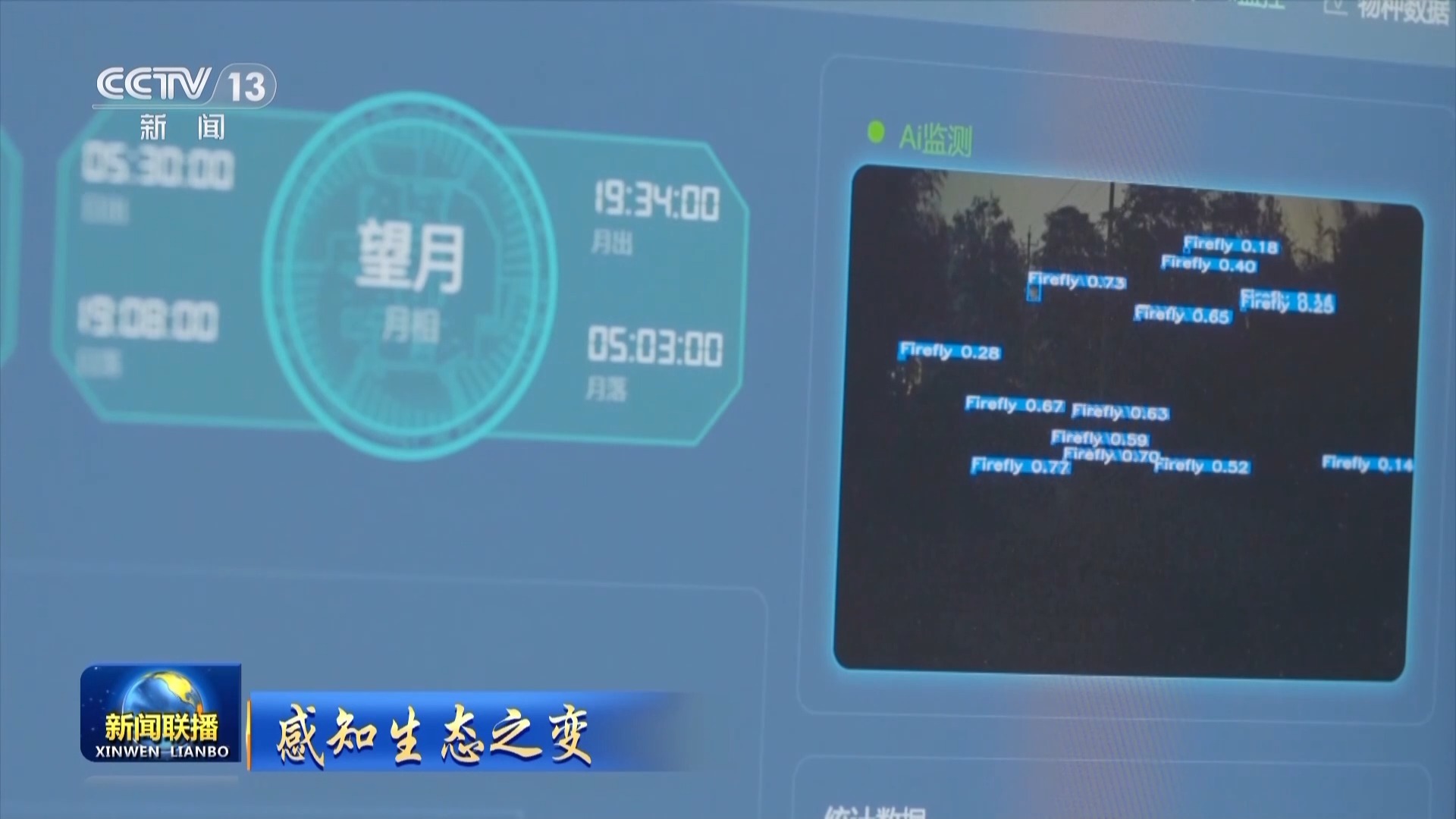

研究团队的高感光监测仪和AI追踪识别技术,记录下了长江中下游十多个水栖萤火虫种群的“足迹”:自2016年起,对水环境最为敏感的一类水栖萤火虫,种群规模持续扩大,十年间,数量增长了10倍以上。

而在万米高空中,遥感卫星也感知着萤火虫周边长江水质十年间的变化。

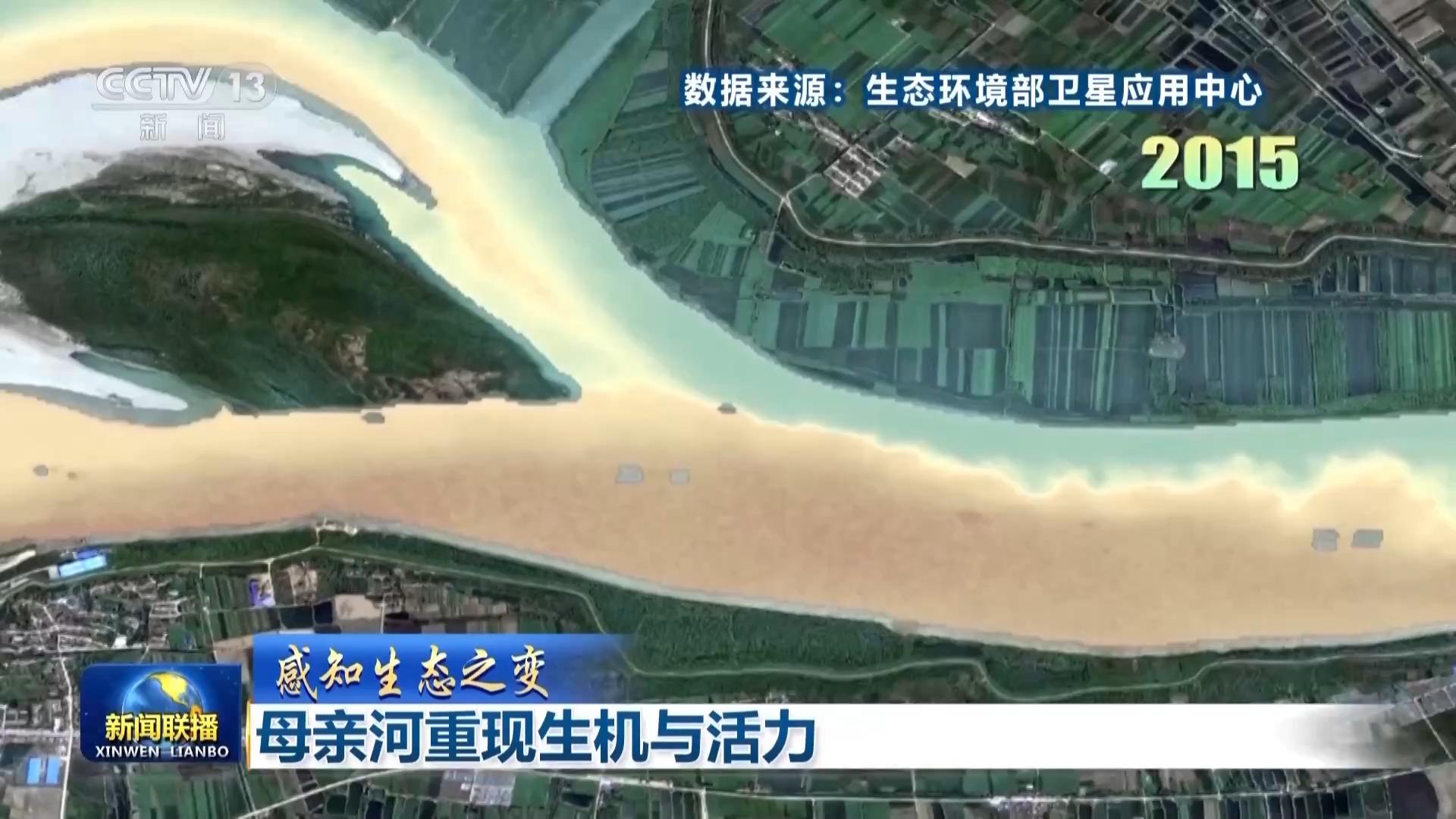

这是2015年4月拍摄于湖北咸宁段长江干支流的遥感卫星影像,黄色越深表示主要污染物总磷的浓度越高;

而这是今年4月同一江段的影像,颜色已由黄转青,表明总磷浓度大幅下降。

十年间,长江流域近万家化工企业关改搬转。污染源减少的同时,监管排污口的“天网”越织越密。

截至2024年底,长江经济带累计排查了14万公里河湖岸线,查出入河排污口18万余个,整治完成率约90%。

最新数据显示,长江干流连续5年全线水质保持Ⅱ类。

黄河2024年输沙量较此前多年均值减少超八成

从水系密布的长江流域往北,与长江同源共生的黄河,十年间也经历着生态的蜕变。

今年夏天,黄河中游的万家寨、三门峡、小浪底水利枢纽联合进行了第30次调水调沙作业。

在小浪底水库上游的潼关水文站,在线光电测沙仪用光线穿透黄河水,感知着其中泥沙含量的变化。我们发现:这里流过的每立方米黄河水中,泥沙含量从多年平均值27.5公斤(1952年—2020年)减少到2024年的5.76公斤。

而黄河泥沙逐年减少的关键,就在黄土高原。

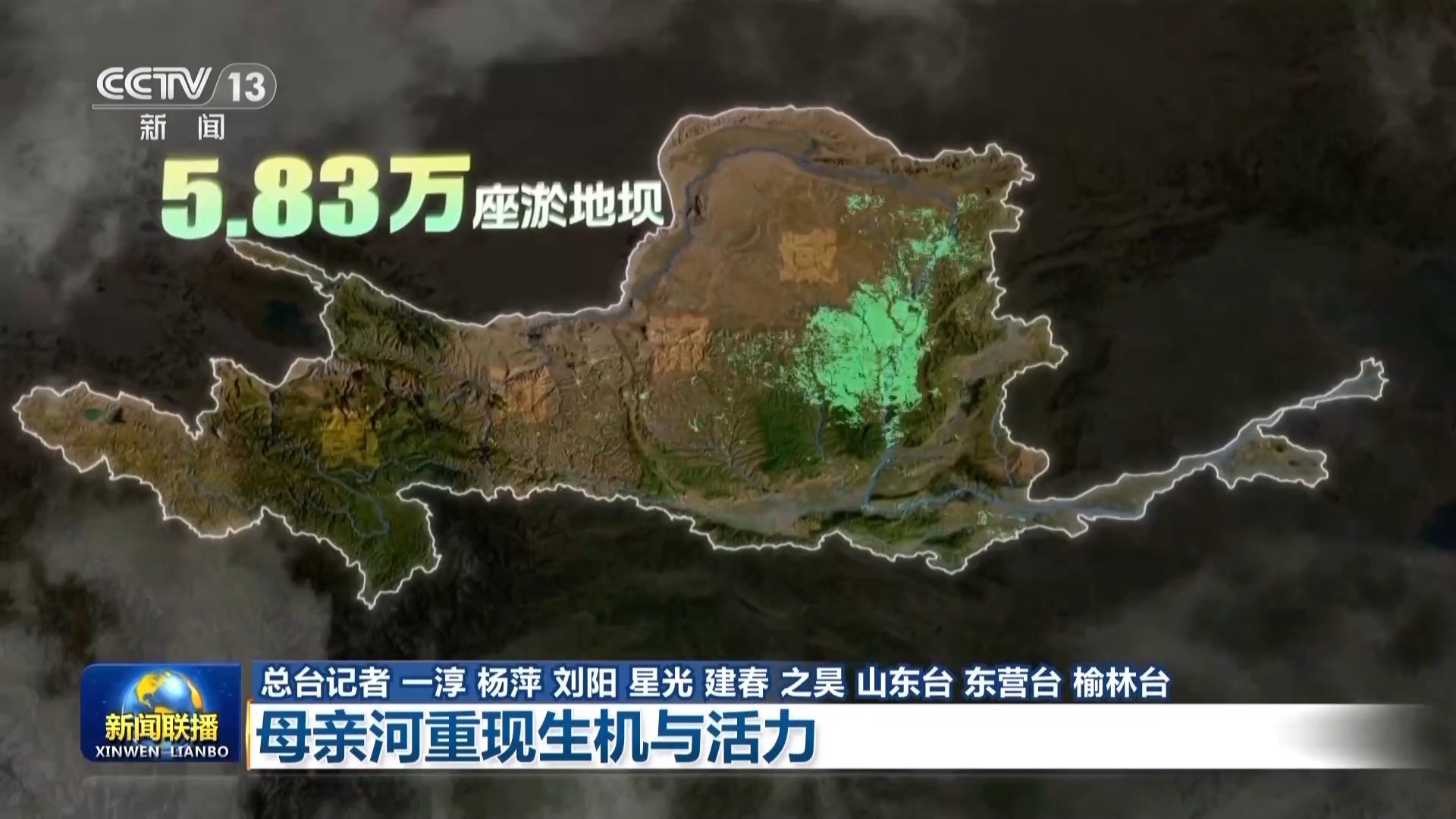

从高空俯瞰黄土高原沟壑,我们看到了为拦截洪水、泥沙而建的淤地坝。如今,黄河流域已有5.83万座淤地坝,累计拦沙74亿吨。2024年,黄河输沙量较此前多年均值减少超八成。

当长江入海口的卫星影像褪去昔日的浑浊;当黄河三角洲蜕变成群鸟翔集的生态乐园——母亲河的焕新重生,不仅让流域居民共享生态福祉,更铸就了中华民族永续发展的“绿色脊梁”!

2025-08-12 10:32:42群众新闻

靖边县长城路翻新项目施工现场(8月1日摄)。 通讯员 白凌燕摄

民生项目建设“热”力全开,智慧停车项目现场,机械轰鸣;老旧小区提升改造现场,工人忙碌;新建校园项目现场,施工队冲刺收尾……

这个夏天,靖边县以民生工程为笔,勾勒幸福图景,加速推进关乎群众切身利益的项目,让老城焕发新生。

老街刷出新“颜值”

“丹霞红与礁岩青的陶砖拼起来真好看。”8月1日,路过长城路施工段的市民罗玉香忍不住驻足,看工人将破损的路面修平整。

这段路是靖边县为破解“停车难、充电难”,推进建设智慧停车充电一体化项目的其中一段。该路段全长约2.42公里,将完成68971平方米人行道的铺装更新,覆盖长城路、统万路等6条核心干道及3处停车场,总投资1.55亿元,规划设计5656个车位。

“我们不仅要划停车位,还要给老街道‘换筋骨’。”靖边县亿夏建设工程有限公司董事长闫磊介绍,项目所涉及的人行道铺装采用“陶砖+砂浆+混凝土”3层结构,耐磨、抗压、透水,设计使用年限15年。建成后,这里将增加8个充电站、124把快慢充电枪。

今年,靖边县统筹重大项目建设125个,其中,涉及民生工程50多个,占比超40%。

“我们以城市更新为重要抓手,瞄准人民群众最关心的现实问题,积极回应关切,着力补齐基础设施和公共服务设施短板,让人民群众生活得更方便、更舒心。”靖边县政府常务副县长牛昊表示。

老旧小区改出“新模样”

今年,靖边县计划对9个老旧小区进行改造,惠及422户居民,目前6个小区已开工,其余项目也将按计划陆续启动。

“改造老旧小区首先得知道群众最盼什么、最愁什么。”靖边县住房保障中心主任王玺说,为让改造项目“能批准、改得动”,工作人员提前半年就联合各社区,通过逐户走访、发放问卷等方式,对2005年前建成的老旧小区进行“全面问诊”。

最终确定的9个小区是群众呼声最高、改造需求最迫切的“民生痛点区”,涉及16栋住宅楼,计划总投资1040万元,其中上级补助约840万元。

“县财政不宽裕,要让有限的资金改出最大效益,必须在方式上想办法。”靖边县住房保障中心副主任李晨平坦言,过去改造老旧小区全靠政府补助和业主自筹资金进行整体招标,扣除税费后实际用于改造的钱“缩水不少”,群众总觉得“改得少、不解渴”。

对此,靖边县创新推出“1+1”改造模式,即业主自筹资金自主实施外墙保温砂浆等部分工程,政府利用上级补助和配套资金,通过招标实施屋面防水、楼梯间改造等核心内容。“以户均算,业主自筹从原来的2万多元降到5000元左右,政府投入的844万元中标资金能覆盖更多关键环节。”李晨平说,这样既减轻了群众负担,又让资金“花在刀刃上”。

“以前愁掏钱,现在盼开工。”该县蜂蜜加工厂小区75岁的裴建忠,每天都要到改造现场转两圈。

看着漏水的屋面正在做防水,他算了一笔账:“自家5000元自筹款,换来了外墙保温、屋面防水和楼梯间翻新,这钱花得值。”

“新地标”由蓝图变现实

“很快,这里就能响起读书声了。”站在靖边县第一中学崭新的教学楼前,中建四局项目安全总监康新鹏的话语里满是干劲。项目现场,外墙粉刷收尾、室内地砖铺贴、室外管网铺设冲刺,600余名工人分区域攻坚,让这座总投资6.28亿元的新校园从图纸逐渐变为现实。

作为可容纳4800名学生的全日制高中,靖边县第一中学项目从规划起就瞄准“省级示范”标准——智能教室、数字化实验室、体育馆、图书馆一应俱全。项目建成后,96个教学班的规模将有效缓解城区高中学位紧张情况。

“一期工程160天完工,创造了靖边教育项目的建设速度。”康新鹏指着进度表说,目前,项目室内装修完成70%,室外管网铺设完成80%,预计于8月10日交付。

“孩子志愿就填了一中。”家住东新社区的学生家长张玉忠难掩期待。从一片空地到现代化校园,160天的攻坚刷新了建设速度,更承载着靖边群众对优质教育的渴望。这所拥有“领军人才+学科骨干”教师梯队的新学校已成为靖边家长和学生眼中的“香饽饽”。

“教育是最大的民生工程,靖边一中建设承载着众多家庭的期盼。全县上下将全力以赴、做细做实开学各项准备,确保校园按时交付,将家门口的优质学校办好,让教育发展成果更多更公平惠及人民群众。”靖边县相关负责人说。(群众新闻记者 王晨曦 通讯员 白凌燕 米裕)

携手构建亚太共同体 促进亚太地区增长和繁荣(APEC中国年:开放 创新 合作)本报记者 陈尚文2026年02月0..

扫描二维码微信打赏