2025年10月12日05:40 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

本报北京10月11日电 (记者丁怡婷)记者从住房城乡建设部获悉:“十四五”时期,全国累计改造城镇老旧小区24万多个,惠及4000多万户、1.1亿人;加装电梯12.9万部,增设停车位340多万个、养老托育等社区服务设施6.4万个;更新改造供水、燃气、供热等地下管网84万公里;打造“口袋公园”1.8万多个、城市绿道2.5万公里。

同时,实施适老化、无障碍改造小区达5.6万个,新增文化休闲、体育健身场地2800多万平方米。

(相关报道见第三版)

《 人民日报 》( 2025年10月12日 01 版)

相关报道:

新房子建成好房子,老房子改成好房子(权威发布·高质量完成“十四五”规划)

(责编:牛镛、岳弘彬)

“十四五”时期气象高质量发展成效显著

本报记者 李红梅

2025年10月12日05:42 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

|

制图:蔡华伟 |

10月11日,国务院新闻办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期气象高质量发展情况。

中国气象局局长陈振林介绍,“十四五”时期,气象部门加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化,努力构建科技领先、监测精密、预报精准、服务精细、人民满意的现代气象体系,“十四五”气象发展规划的各项任务圆满完成,2024年全国气象高质量发展指数较2020年提升18.35%,气象高质量发展取得显著成效。

气象科技自立自强迈出坚实步伐

气象事业是科技型、基础性、先导性社会公益事业。

陈振林介绍,“十四五”时期,气象科技自立自强迈出坚实步伐。风云卫星、北斗探空、天气雷达等探测装备、技术实现高水平自立自强,数值预报模式实现自主可控,“风雷”“风清”“风顺”“风宇”气象预报模型达到国际先进水平,远洋气象导航、全球碳源汇监测核校等一批创新技术成果涌现。我国气象科技实力实现从跟跑、并跑到部分领跑的飞跃。

气象现代化水平快速提升。我国建成了由9颗风云卫星、842部天气雷达、9万多个地面气象观测站组成的陆海空天一体化综合气象观测系统,灾害性天气监测率提升到83%,强对流天气预警时间提前13%。

中国气象局副局长毕宝贵介绍,“十四五”时期,我国不断织密气象观测网络,同时,积极发展高精度观测手段,自主研发的北斗探空系统达到全球领先水平,建成全球最大规模的地基遥感垂直观测网络。

“无缝隙、全覆盖”的智能数字气象预报业务体系能够提前3至7天预报区域性暴雨、高温、寒潮过程,提前15天预测全国性重大天气过程,提前6个月预测全球气候异常事件,提前1年发布气候年景预测产品,更好地满足了经济社会发展的需求。“比如,从大家熟悉的常规气象预报,我们可以获知,从临近分钟到小时的‘出门要不要拿伞’,一周内‘有没有暴雨、高温、寒潮天气’,到‘这个秋季来得早还是来得晚,这个冬季是暖还是冷’,甚至‘明年气候年景到底如何’等。”国家气象中心主任金荣花介绍,“十四五”时期预报准确率达到了历史最好水平。

气象数据潜能加速释放。建成新一代气象超算系统和气象大数据云平台,全球气象数据获取、分发能力持续提升,数字孪生大气建设初具规模。

中国气象局新闻发言人、减灾服务司司长王亚伟介绍,气象部门先后向全社会共享包括精细化智能网格预报产品在内的12类100余种气象数据产品,服务全球153个国家和地区、全国21个行业。

防灾减灾气象防线进一步筑牢

气象是防灾减灾第一道防线。

陈振林介绍,气象部门探索将科技创新成果有效转化为防灾避险、赋能发展的实际成效,同时强化主动、互动、联动,与各地区、各部门协同配合,探索形成了两方面经验做法。

一方面,深化以气象预警为先导的应急响应联动机制,让气象预警更快速通畅地转化为防御行动。全国各省(区、市)均制定了相关政策,将气象灾害预警作为应急启动的关键条件。气象部门不断推进气象实况业务、精准预报业务和快速部署响应机制的有效衔接。建立了28个部门成员组成的气象灾害预警服务部际联络员会议制度,建成了新一代国家突发事件预警信息发布系统,实现17个行业82种预警信息汇聚共享与快速发布。

另一方面,细化递进式气象服务模式,实化直达基层的临灾预警“叫应”机制。

“我们探索建立了递进式气象服务模式。打个比方,像剥洋葱一样,层层递进,在时间维度上不断细化,预报时效从季度到月、周、天,进而不断精准到小时、分钟;在空间维度上不断聚焦,从大的天气系统影响范围,不断聚焦到灾害具体影响的乡镇、村和重点人群;在响应维度上不断咬合,为各级党委政府分时段、分区域启动应急响应措施、实施精准防控,提供决策支撑,从而将极端天气影响‘最小化’,尽最大努力降低人员伤亡的风险。”陈振林说。

目前,全国各省、市、县气象部门都已建立高级别预警“叫应”机制。

以气象预警为先导的应急响应联动机制和递进式气象服务模式,有力支撑地方政府防灾减灾行动,防灾减灾气象防线进一步筑牢。今年5月底6月初,云南省怒江傈僳族自治州出现持续强降雨,多地发生滑坡、泥石流,怒江气象部门强化递进式气象服务,及时果断“叫应”相关责任人,支持成功转移避险3904人。

气象服务覆盖国民经济70余个行业大类

气象关系生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好。

陈振林介绍,“十四五”时期,气象服务国计民生成效更加显著。

在守护生命安全方面,各地政府均建立了以气象预警为先导的应急响应联动机制。“十四五”时期,因气象灾害造成的经济损失占GDP比例平均下降0.12个百分点。

在助力生产发展方面,气象服务覆盖国民经济70余个行业大类,数字气象融入城市运行“一网统管”平台。“十四五”时期,全国人工增雨、雪作业累计增加降水约1677亿吨,人工防雹作业减少经济损失约603亿元;“十四五”以来,冬小麦干热风预警提示农业农村部门及时采取“一喷三防”等措施,助力粮食增收83亿斤。

在保障百姓生活方面,精细化气象服务涵盖人们衣食住行游购娱等多个生活场景,覆盖全国5万多个景点,云海、彩虹、雾凇、极光等景观气象预报让公众出游赏景从“碰运气”变为“早预见”。高温、花粉过敏等17类健康气象预警产品受到欢迎。

在支撑良好生态方面,气象融入山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,保障荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程建设。

在气候变化背景下,全球极端天气呈现群发、频发态势。气象部门加强国际合作和援助,深化气象基础设施“硬联通”、工作经验机制“软联通”和共建国家人民“心联通”,助力各国应对气候变化。

“我国自主研发的气象早期预警系统,具备‘云+端部署、智能开放的预警工具箱、人工智能技术集成’三大特色,能够为各类灾害和风险的早期预警提供解决方案。目前这一系统已落地巴基斯坦、埃塞俄比亚、所罗门群岛、蒙古国、吉布提等国,已经有超过40个国家在‘云’上使用。”陈振林说。

今年7月,在上海举行的2025世界人工智能大会上,中国气象局发布了全民早期预警中国方案“妈祖(MAZU)”。方案将为发展中国家提供定制式的预警系统,以及经过实践检验的中国防灾减灾智慧和经验。

中国气象局还承担着27个世界气象组织全球或者区域气象中心的职责。持续加强全球监测、全球预报、全球服务,不断扩大国际“朋友圈”。

毕宝贵介绍,作为服务全球的“中国星”,目前,风云气象卫星为全球133个国家和地区提供服务。“十四五”时期,访问风云气象卫星应用服务平台的国家和地区增长了107%。

“今后我们将帮助广大发展中国家加强气象能力建设,提升气候韧性。”陈振林说,未来,还将进一步探索利用人工智能等新技术,让全民早期预警中国方案“妈祖(MAZU)”为推动全球气候治理、应对防灾减灾注入更大动能,为构建人类命运共同体贡献更多中国智慧、中国方案和中国力量。

《 人民日报 》( 2025年10月12日 04 版)

(责编:牛镛、岳弘彬)

常 晋

2025年10月12日05:40 | 来源:人民网-人民日报

小字号

小字号

一支火炬,彰显绿色转型步伐,见证发展理念变革。

日前,第十五届全运会利用太阳能引燃南海深处可燃冰,“源火”近乎零排放。往前看,2023年,杭州亚运会用废碳再生甲醇作主火炬燃料;2022年,北京冬奥会以“不点火”代替“点燃”,首创“微火”主火炬……透过体育盛会的火炬之变,可以更好读懂绿色发展密码。

今日中国,建成全球最大可再生能源体系,绿色低碳生活方式蔚然成风,在“两山”理念引领下,绿色发展基础、生态文化底蕴更为坚实。智慧工厂,大数据算法优化用能质效;街头巷尾,新能源汽车引领环保出行……新质生产力持续发展,高水平保护与高质量发展互促共进。

“到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%—10%,力争做得更好。”在联合国气候变化峰会上,习近平主席宣布中国新一轮国家自主贡献。坚定不移走生态优先、绿色发展之路,必将谱写新时代生态文明建设新篇章。

《 人民日报 》( 2025年10月12日 01 版)

(责编:牛镛、岳弘彬)

2025年10月12日05:41 | 来源:人民网-人民日报

![]() 小字号

小字号

中方愿与各国一道,以平等尊重的态度更好共商、以团结协作的行动更好共建、以相互成就的胸怀更好共享,推动构建更加公正合理的全球治理体系,携手迈向人类命运共同体

2015年10月12日,习近平总书记在主持十八届中共中央政治局第二十七次集体学习时,明确提出“弘扬共商共建共享的全球治理理念”,为全球治理体系变革指明前进方向。10年后的今天,世界百年变局加速演进,全球治理走到新的十字路口。在变乱交织的国际形势下,共商共建共享的全球治理观更加彰显其时代价值和现实意义,在国际关系实践中日益深入人心,为各国携手应对挑战、共建美好世界凝聚起广泛共识。

10年来,中国秉持共商共建共享的全球治理观,推进一系列重大外交理念和实践创新,为改革完善全球治理贡献智慧和力量。从中共十九大、二十大报告明确宣示中国将积极参与全球治理,到2023年中央外事工作会议将“推动共商共建共享的全球治理”确立为构建人类命运共同体的实现路径,再到在“上海合作组织+”会议上提出全球治理倡议,中国积极为改革完善全球治理贡献新理念、新方案、新举措,展现出大国应有的战略远见与历史担当。

共商共建共享,意味着世界命运由各国共同掌握,国际规则由各国共同书写,全球事务由各国共同治理,发展成果由各国共同分享,推动各国权利平等、机会平等、规则平等。这既是顺应时代发展潮流的必然要求,也是践行多边主义的应有之义。当今世界,各国相互联系、相互依存不断加深,面对日趋复杂多元的问题挑战,没有哪个国家能够独善其身。随着全球南方群体性崛起,现行全球治理体系不适应、不匹配的问题愈发突出,亟须完善全球治理,使之顺应世界多极化、经济全球化、国际关系民主化大势。践行共商共建共享的全球治理观,才能更好走出“一国独霸”或“几方共治”的历史窠臼,在全球治理体系变革中凝聚各方共识、形成一致行动,推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

改革完善全球治理,不是对现有国际秩序的推倒重来,也不是在现行国际体系之外另起炉灶,而是增强现行国际体系和国际机制的执行力、有效性,使之更符合变化的形势,更及时有效应对各种全球性挑战。作为负责任大国,中国始终是全球治理的积极参与者、贡献者和建设者。提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议,中国引领全球治理体系变革的理念不断丰富发展。推动实现金砖国家历史性扩员,引领“大金砖合作”高质量发展,支持非盟加入二十国集团,将上海合作组织打造为幅员最广、人口最多的区域性国际组织,中国积极提升全球南方的代表性和发言权,推动全球治理架构更为均衡有效。从会同32个国家建立国际调解院推进国际法治领域创新,到倡议成立世界人工智能合作组织推动完善人工智能全球治理,再到在联合国气候变化峰会上宣布中国新一轮国家自主贡献目标……在全球治理的各个关键领域,中国倡议、中国行动不断促成合作、收获成果。国际社会积极评价,中国提出的一系列重大倡议,在国际事务中日益发挥更加积极和重要的作用。

全球治理中共商共建共享的理念多一些,零和博弈、赢者通吃的逻辑少一些,国际秩序的稳定性、确定性、和平性就会强一些。中方愿与各国一道,以平等尊重的态度更好共商、以团结协作的行动更好共建、以相互成就的胸怀更好共享,推动构建更加公正合理的全球治理体系,携手迈向人类命运共同体。

《 人民日报 》( 2025年10月12日 02 版)

(责编:牛镛、岳弘彬)

2025年10月12日05:43 | 来源:人民网-人民日报

![]() 小字号

小字号

|

掐丝珐琅太平有象 |

|

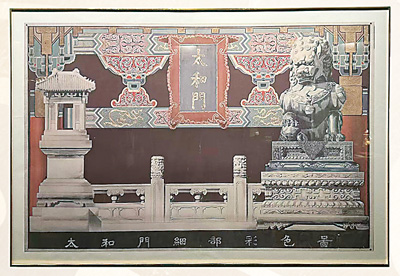

太和门细部彩色图 |

|

明宣德青花蓝查体梵文出戟盖罐 |

|

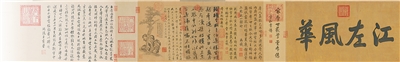

《伯远帖》 |

|

“大圣遗音”琴 |

|

太和殿琉璃脊兽 |

|

青玉描金云龙纹特磬 |

|

百年风雨,百年守护。1925年,紫禁城森严五百余载的大门缓缓开启,皇家宫殿转变为面向大众的博物馆,“故宫博物院”闻名于世。抗日战争爆发之际,故宫博物院组织文物南迁,有效保护文化瑰宝免遭战火损毁。中华人民共和国成立后,在党和政府关心支持下,故宫博物院事业发展翻开新的一页,逐步建立起科学完整的文物收藏、保护、研究、展示及传播体系。

党的十八大以来,习近平总书记高度重视故宫文化遗产保护传承工作,多次作出重要指示批示,为故宫博物院发展提供了根本遵循。新时代,故宫博物院守正不守旧、尊古不复古,一体推进平安故宫、学术故宫、数字故宫、活力故宫建设,各项事业发展蒸蒸日上,故宫作为公众了解中国历史和文化的重要窗口作用凸显。一个古老而年轻、充满生机活力的故宫焕发出新的光彩。

本版为读者撷取“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”大展中的数件文物,力求串联起立体、生动的故宫百年史;邀请几位在文物修复、开放管理、展示传播等领域默默耕耘的新时代故宫人,通过他们的讲述,带领读者感受一代代文博工作者如何以身许国,以志守文,如何于旧藏中觅传承,如何在尘封的历史中启迪思考,在沉静的器物中唤起共鸣……这不仅是故宫的百年行旅,更是中华文明一脉相承、守望相传的百年答卷。

——编 者

守护人们的美好期待

故宫博物院开放管理处 王 岩

2008年,我大学毕业后来到故宫开放管理处工作,至今已经17个年头了。

先跟大家说说咱们开放管理处的具体职责吧!每天清晨,我们按规程开启故宫各道大门,保证开馆前一切就绪;白天,大家分片巡查展区;闭馆后逐区清查,确认最后一位游客已经离开、所有展柜和设施没有任何异常,才算完成一天的基础工作。整个部门,就是围着“开放有序、安全无虞”转。

这次故宫百年院庆大展,开展前我们做了不少细致准备。提前半个月,我和同事们就逐一勘察各个展区,从展柜边角到台阶高度,把所有容易被忽视的隐患排查了一遍;针对展览可能迎来的大客流,反复规划引导路线,在热门展品旁增配了专门的引导岗;我们还提前补充了急救箱里的物资,加设了临时指引牌,甚至对出现拥堵等场景进行了模拟演练,就是想确保开展后每一个环节都稳妥。

这些工作,没什么轰轰烈烈的内容,全是一些具体到不能再具体的日常琐事。然而,工作看似简单,实则不易。故宫每天接待游客数以万计,对每个人、每件事都必须放在心上,不能出现纰漏。因为,故宫安全没有“小事”,只要跟文物沾边,再小的隐患都得及时处理。

展厅里最得盯紧。前几天上午巡视陶瓷馆,突然看到一个五六岁的小朋友,蹦跳着从各色釉彩大瓶的展柜旁跑过,我连忙快步走过去,半蹲下来笑着喊他:“小朋友慢点儿跑呀!”又转头提醒跟在后面的家长:“您看这通道窄,孩子跑快了容易绊倒,万一碰到旁边展柜里的‘瓷母’可就不安全了。”家长赶紧拉住孩子,不好意思地说:“光顾着看展品了,多亏你提醒。”

帮观众解决“小麻烦”也是常有的事。前阵子,有位老奶奶在展厅里急得转圈,我过去一问才知道,她跟孙女走散了,手机还忘在孙女的包里。我把老奶奶扶到休息区,用对讲机联系各个岗位,大概过了20分钟,同事带着小姑娘找过来了,老奶奶拉着我的手直道谢。其实,这种事经常遇到——观众找丢失的背包、问卫生间位置、想找个地方歇脚……还有观众意外受伤的突发情况。帮他们解决问题,就能让他们在故宫待得更安心。

这17年来,我没经手过什么“大事”,全是这样的琐事。有时候忙得连饭都顾不上吃,也有过被观众误解“管得太多”的时候,但每天看到观众带着笑容离开,看到展柜里的文物安安稳稳,就觉得所有付出都值了。在我看来,守着这些宝贝,不只是守护文物,更是守护每一个人对故宫的美好期待。

把古韵传向未来

故宫博物院文保修复部 闵俊嵘

在“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”的展览中,有一张传世1269年的唐代古琴“大圣遗音”。远看琴体秀美灵动,近观造型厚重雄浑,琴面漆层中朱红与深栗色渐变温润生辉,蛇腹状断纹和流水状断纹混合如波光泛起,把大唐的雍容典雅弥漫至整个展厅。

过去20年,我的主要工作之一,正是古琴修复。2004年,我入职故宫博物院,跟随张克学师父学习漆器文物修复,当时正值郑珉中先生主持修复院藏的中和韶乐古琴,记得师父刚刚修复完成的4张仲尼式琴静静躺在工作台上,郑先生给予了充分的肯定。从2005年开始,我在两位前辈的教导下参与古琴修复项目,按照由易到难的顺序,从清代文人古琴开始,逐渐延伸至明代、宋代、唐代古琴。

面对传承千年的古琴,我一直怀着敬畏之心打磨技艺。读书时我学的就是漆艺专业,4年时间打下了比较坚实的造型基础;工作以后又跟随师父学习漆器修复技术,经过一段时间的研究、训练之后,就能修复常见的漆器文物了。但古琴很特殊,既是漆器也是乐器,所承载的历史信息极为厚重,修复时必须兼顾其多重属性。因此,古琴修复必须有斫琴和抚琴两项基础技艺。我在工作之余,师从董春起老师学习弹琴,同时拜访求教全国各地的斫琴名家。多年来,我查阅大量琴书典籍,研斫新器,参加古琴相关的学术活动,不断提高综合素养与能力。

岁月为证,修复古琴时间越久,我越热爱这流传千年的珍品。去年,“大圣遗音”琴来文保修复部做养护,我终于有机会近距离接触它。尽管养护仅需简单操作,但每次开始前,我都要先给自己除尘、净手,平复心情,以最好的状态投入工作。

我不是一个人在战斗,在故宫博物院,古琴修复是“多学科会诊”。文保修复部漆器、木器、织绣、镶嵌、金石等修复专业的同事们,以及文保科技部、文保标准部的同事们,把传统修复工艺和CT成像、热裂解气相色谱质谱分析等现代科技检测手段相结合,研究琴器制作工艺和病害伤况的成因与保护修复方法。我们以大团队协同配合,发挥成员各自的专业特长,有序开展院藏古琴的保护修复,使琴器能健康稳定地与观众见面。

除了88张古琴以外,故宫博物院还收藏有两万余件漆器文物,涉及宫廷生活的方方面面。如此浩瀚的漆文化遗产,在经历岁月沧桑之后,保护修复的任务异常艰巨,每一种装饰工艺对修复人员的技艺水平都有明确的门槛要求。为此,我还专攻了金漆和雕漆工艺,按照明代漆工艺专著《髹饰录》“可巧手以继拙作,不可庸工以当精制”的要求,达标以后才开始修复这一类文物。多年来,我参与了太和殿金漆宝座的保护修复实验、乾隆花园漆饰工艺修复、养心殿漆饰工艺保护修复等项目,参与修复了200余件漆器文物。

我们不但要修文物,还要传承传统技艺,让它们焕发新生。我希望通过漆器文物的修复,获得灵感,创作生产出符合当代审美的生活器用,把8000年的漆工艺文化重新带回大众生活。同时,也希望传承了“舜与文王孔子之遗音”的“大圣遗音”琴等故宫藏琴,不仅能与观众见面,更有机会得到活化利用,抚奏出“中正平和”的新乐章,把古韵传向未来。

镜头里的陪伴

故宫博物院数字与信息部 朱 楷

我是故宫的文物摄影师,今年,是我来到故宫工作的第九年。于600多岁的紫禁城而言,这只是它漫长岁月中的短暂一瞬,我更像是一个普通的过客。然而,正是在文物摄影的谨小慎微中、在古建摄影的寒来暑往间,我深深感受到这座宫城延续至今的生命力。

故宫是一座博物馆。入职之前,我以为“故宫摄影师”就是每天背着相机,惬意游走在各个宫墙院落,随手拍下风花雪月。真正开始工作后我发现,文物摄影、新闻摄影、展厅摄影以及各类影像数字化研究才是这份工作的日常。摄影棚里的拍摄没有想象中的浪漫,每一次面对文物都必须小心翼翼,唯恐一丝疏忽而伤及文物;必须在有限的时间中完成布光,因为还有太多文物等待拍摄;必须尽可能拍到最好,因为这可能是它未来几年唯一一次被影像定格的机会。文物摄影所附加的条条框框,不只是“记录”,更是用影像在“守护”。这份谨慎与敬畏让我明白,镜头所承载的,远不止个人的审美。

走出影棚,故宫也是国家5A级旅游景区。每天,数以万计的游客自各地涌来。故宫的承载力有限,并不是所有人都能亲临现场,于是我们推出了“全景故宫”项目:将紫禁城的古建筑外景制作成360度的实景影像,让大家能够随时随地沉浸式游览故宫。我有幸作为项目负责人,用了5年时间,拍下故宫重要区域的四季全景,希望能弥补观众无法在心仪的季节欣赏故宫美景的遗憾,同时也为全世界的观众提供认识故宫的窗口。或许某一天,远方的某个陌生人会因为某张影像认识故宫、想要进一步了解故宫,从而领略中华优秀传统文化之美。

故宫,更是一处世界文化遗产地。这里的一角一隅都藏着故事。在完成主要工作后,我常会在故宫里走走,细细感受一砖一瓦、一草一木,记录生活在这里的鸟兽虫鱼。慢慢地,我发现故宫是一座有生命的、鲜活的宫城。它会在春天苏醒,催促百花绽放,聆听群鸟争鸣竞相歌唱;它会在夏天生长,滋润草木苍翠,静候骤雨初歇彩虹高悬;它会在秋天沉淀,辞别晴云朗月,坐看满城金黄撒落朱墙;它会在冬天蛰伏,迎来大雪纷飞,轻掩一片素白静待春归。

600年的紫禁城,会继续在四季的轮回中呼吸,在历史的长河里延续。这长久的生命力,离不开一代代“故宫人”的典守珍护。

今年是故宫博物院建院100周年。100年前,前辈摄影师用黑白影像定格下当时的模样,如今,薪火传到了我的手中。我能做的,就是在有限的时间里,将最深沉的爱融进故宫的影像之中,用影像陪伴它走向更遥远的未来。

《 人民日报 》( 2025年10月12日 05 版)

(责编:牛镛、岳弘彬)

携手构建亚太共同体 促进亚太地区增长和繁荣(APEC中国年:开放 创新 合作)本报记者 陈尚文2026年02月0..

扫描二维码微信打赏