在福建考察后,习近平总书记一路北上,来到安徽继续考察行程。这是党的十八大以来总书记第三次赴安徽考察。

10月17日至18日,总书记先后来到安庆、合肥,深入历史文化街区、科技创新园区等考察调研。这次赴安徽,总书记重点关注了什么,强调了什么?《时政新闻眼》为你解读。

Δ视频:习近平在安徽考察

01

观古巷:“弘扬好中华民族传统美德”

习近平总书记此次安徽之行,以文化开篇。

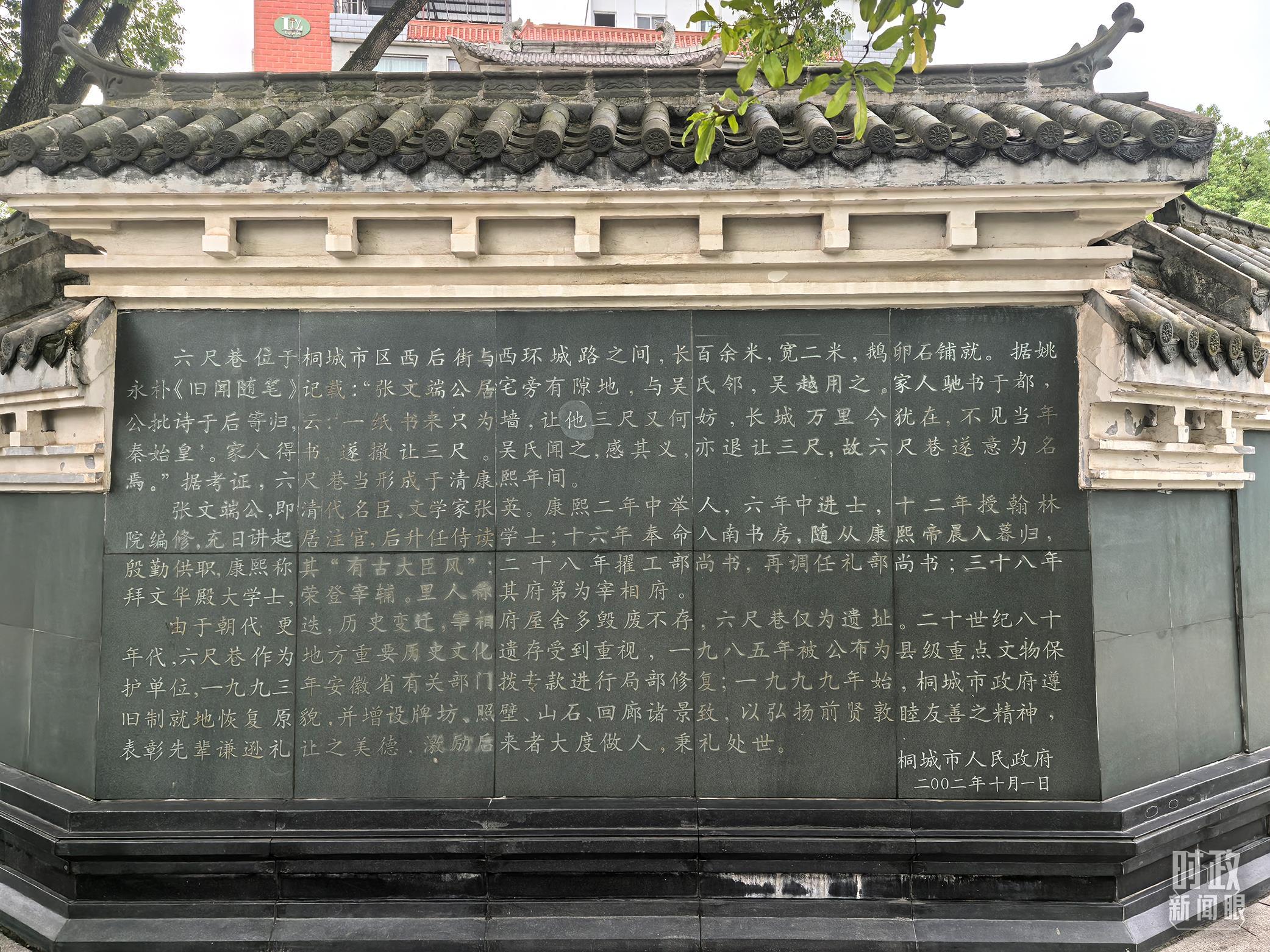

坐落在安庆桐城市城中的六尺巷,宽不过两米,长不过百米,却因为一段“礼让”故事和其中蕴含的“和为贵”理念而闻名于世。

△六尺巷。(总台央视记者赵化、彭汉明拍摄)

史料记载,清朝康熙年间,文华殿大学士兼礼部尚书张英在京为官,桐城老宅旁有一块空地,邻居吴氏扩建宅院,欲挤占两家间的空地。家人修书一封送到京城请张英定夺。

张英复信:“一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。”家人看信后,主动将院墙退让三尺。吴家人深受感动,亦让三尺,让出了这条六尺巷。

一条窄巷,因一个“让”字而天地宽,成为中国邻里和谐礼让的典范。

△六尺巷口刻有张英“让墙诗”的太湖石。(总台央视记者范学禹拍摄)

△刻有六尺巷介绍的乌石照壁。(总台央视记者钟锐拍摄)

近年来,桐城市弘扬六尺巷“和为贵”优秀传统文化,融入符合时代发展要求的基层治理理念,提炼出“听、辨、劝、借、让、和”六步法。

2023年11月,总书记在北京会见全国“枫桥式工作法”入选单位代表,其中就有“新时代六尺巷工作法”相关单位代表。

10月17日,总书记在六尺巷考察时说,六尺巷承载着中国古人的历史智慧,要弘扬好中华民族传统美德,相互礼让、以和为贵,解决好民生问题,化解好社会矛盾,使我们的社会更加和谐。

△六尺巷的“懿德流芳”和“礼让”石牌坊。(总台央视记者郭鸿、总台央广记者马喆拍摄)

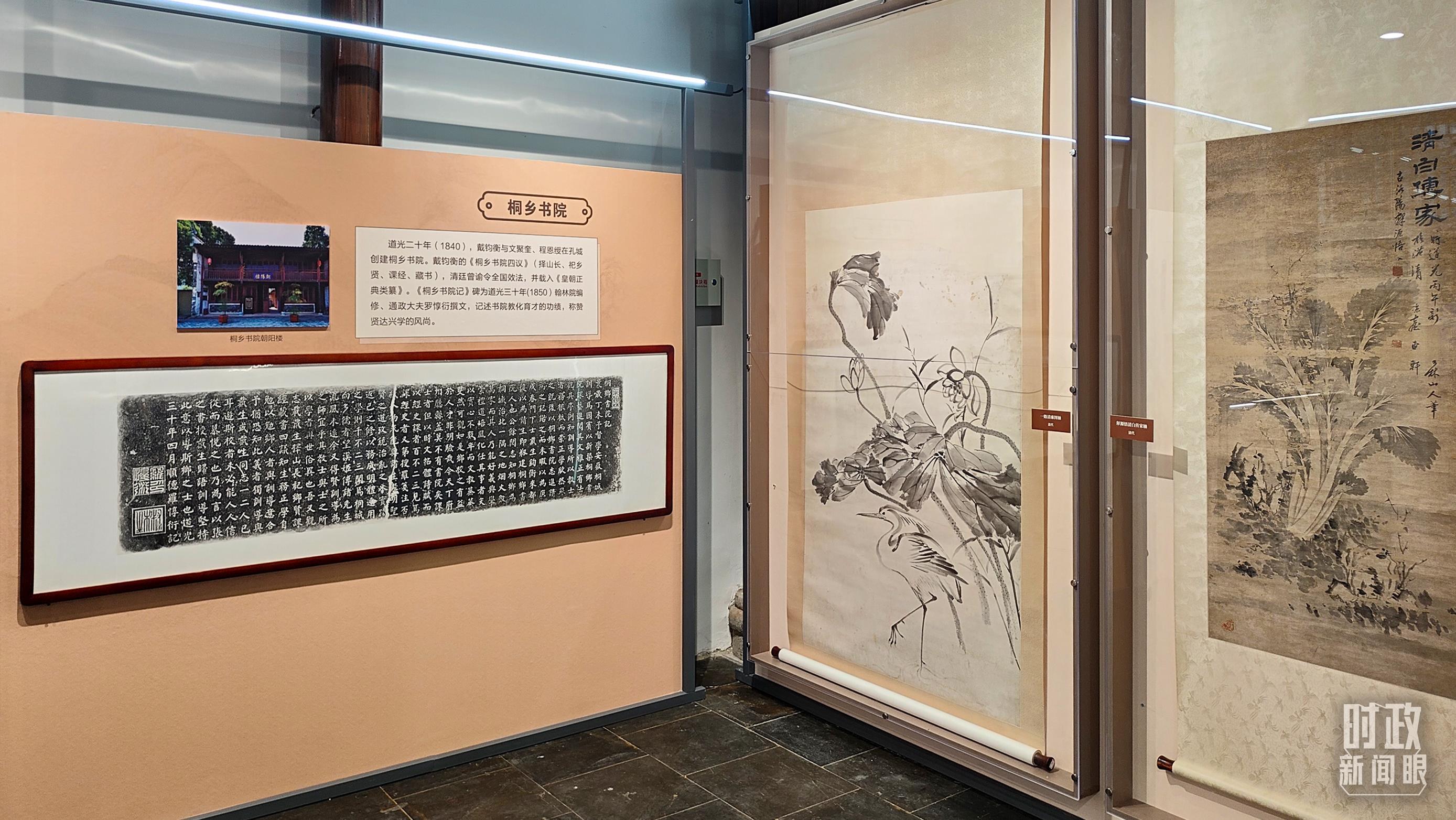

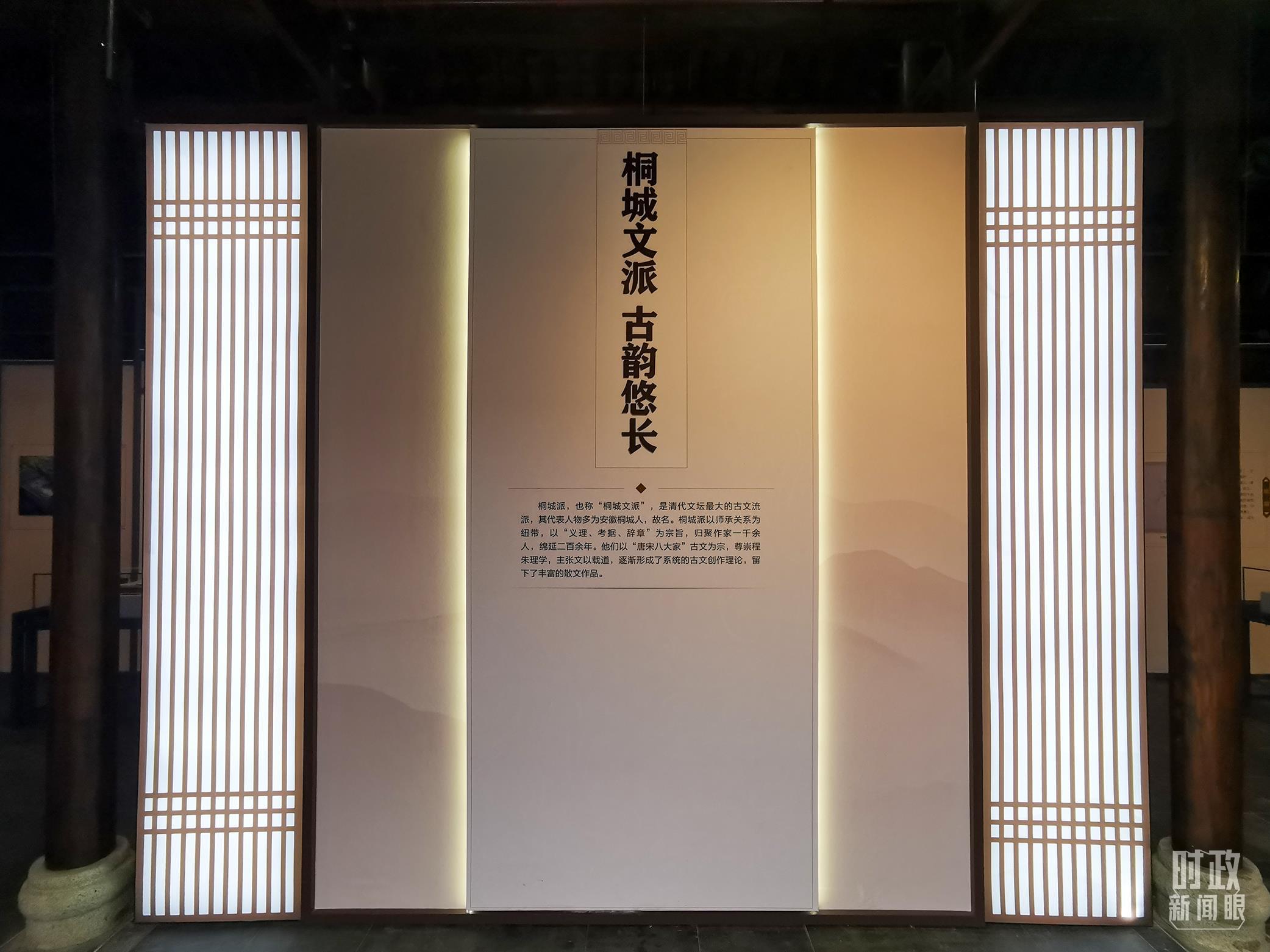

桐城是国家历史文化名城,自古就有崇文重教的传统,孕育出清代文坛著名的古文流派“桐城派”,享有“文都”之誉。“五里三进士,隔河两状元”,从古至今,桐城名家辈出。

在六尺巷,总书记除了重温张吴礼让典故,还察看桐城历史文化展陈,其中包括“桐城派”相关文物资料。他听取当地传承弘扬中华优秀传统文化、加强精神文明建设等情况介绍。

文化与治理,息息相关。总书记在这次考察时强调,要“在发展社会主义先进文化、弘扬革命文化、传承中华优秀传统文化上协同发力,打牢社会治理的文化根基”。

△桐城历史文化展陈。(总台央视记者杨立峰、范一鸣拍摄)

02

看新城:“推进中国式现代化,科技要打头阵”

17日下午,习近平总书记第二站来到合肥滨湖科学城。

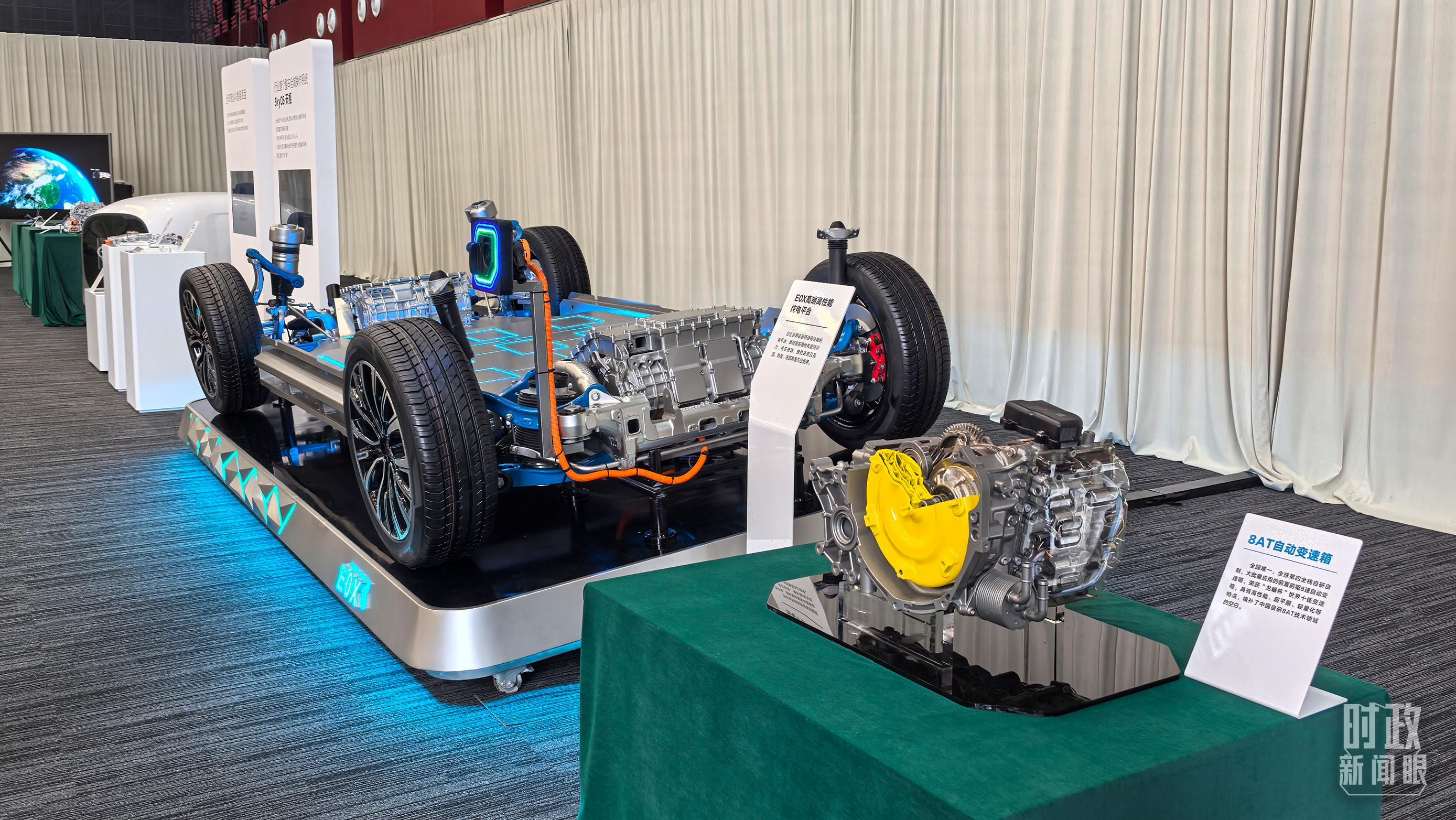

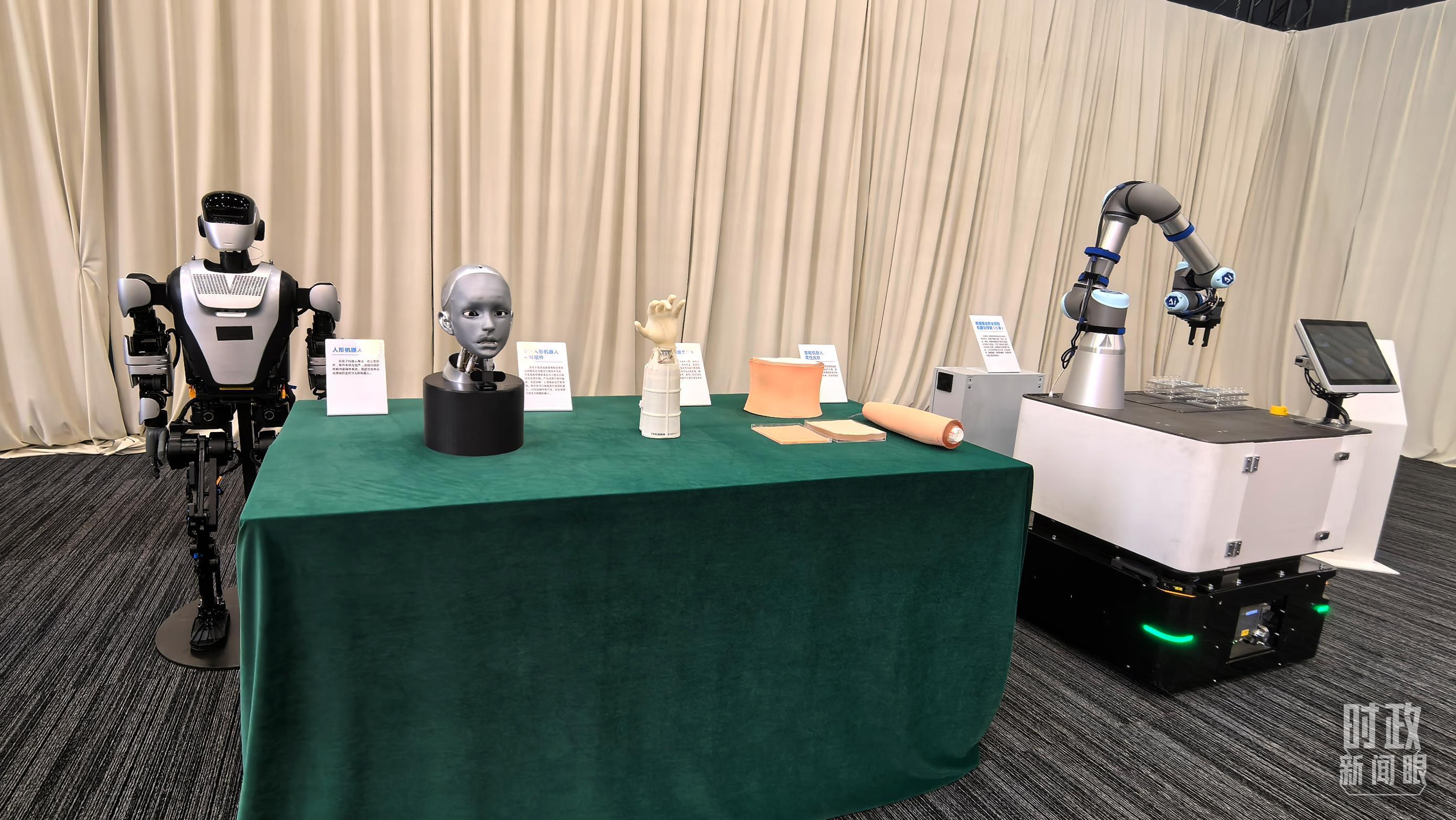

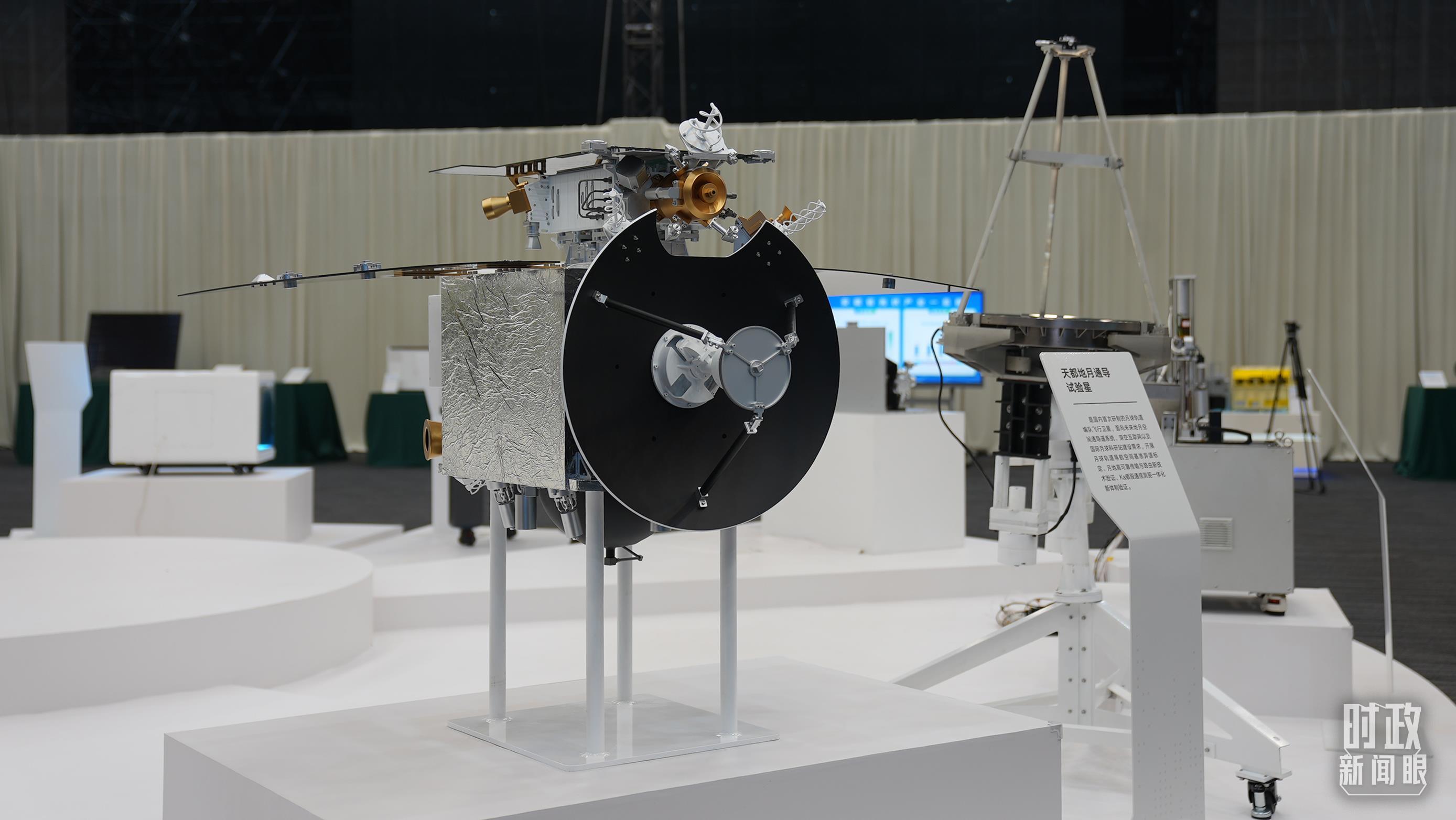

2018年揭牌成立的合肥滨湖科学城,承担着安徽科技大市场建设、国家实验室服务保障等重要使命。总书记在这里察看安徽省重大科技创新成果集中展示,并同现场科研人员和企业负责人亲切交流。

△安徽省重大科技创新成果集中展示展出的新能源汽车。(总台央视记者金雨秋拍摄)

党的十八大以来,总书记三次安徽考察,每次都重点关注科技创新。

安徽是科技大省,汇集了诸多高校院所、国家实验室、创新企业,在量子信息、聚变能源、深空探测等领域涌现出一批重大科技成果。

《时政新闻眼》注意到,总书记三赴安徽看创新,每次都有深远的战略考量,每次都作出重要的战略部署。

△安徽省重大科技创新成果集中展示的展品。(总台央视记者陆泓宇拍摄)

2016年4月,总书记就贯彻党的十八届五中全会精神、落实“十三五”规划纲要赴安徽调研考察。“十三五”规划纲要提出,“必须把创新摆在国家发展全局的核心位置”“发挥科技创新在全面创新中的引领作用”。

在那次考察中,总书记来到中国科技大学、中科大先进技术研究院。他强调,“当今世界科技革命和产业变革方兴未艾,我们要增强使命感,把创新作为最大政策,奋起直追、迎头赶上。”

△安徽省重大科技创新成果集中展示的展品。(总台央视记者马超拍摄)

2020年8月,总书记第二次赴安徽考察。他在合肥参观了安徽创新馆,对安徽在推进科技创新和发展战略性新兴产业上取得积极进展表示肯定。

那次考察期间,总书记指出,“安徽要实现弯道超车、跨越发展,在‘十四五’时期全国省区市排位中继续往前赶,关键靠创新。要继续夯实创新的基础,锲而不舍、久久为功。”

△安徽省重大科技创新成果集中展示的展品。(总台央视记者金雨秋拍摄)

总书记曾指出,“实现高水平科技自立自强,是中国式现代化建设的关键。”

这次在合肥滨湖科学城考察时,总书记对现场的科研人员和企业负责人说,“推进中国式现代化,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。高新技术是讨不来、要不来的,必须加快实现高水平科技自立自强。”

总书记鼓励大家,拿出“人生能有几回搏”的劲头,放开手脚创新创造,为建设科技强国奉献才智、写下精彩篇章。

△安徽省重大科技创新成果集中展示的展品。(总台央视记者周倜拍摄)

03

谋未来:“发挥多重国家发展战略叠加优势”

8年前,习近平总书记在安徽考察时,勉励当地“立足自身优势,加强改革创新,努力闯出新路”。8年间,伴随国家发展战略持续推进,安徽迎来新的历史机遇。

这次考察期间,总书记强调,安徽要发挥多重国家发展战略叠加优势,奋力谱写中国式现代化安徽篇章。

△位于合肥未来大科学城的聚变堆主机关键系统综合研究设施园区。(总台记者陈志猛拍摄)

打开中国版图,安徽襟江带淮、吴头楚尾、承东启西。优越的区位条件让安徽在国家发展战略中占据重要地位。安徽是唯一被长三角一体化发展、长江经济带发展、中部地区崛起等重大国家战略同时覆盖的省份。

2019年,总书记在江西南昌主持召开推动中部地区崛起工作座谈会时曾说,国家重大发展战略在很多省区市都有叠加效应。“各省要立足省情、抢抓机遇,在国家重大发展战略中‘左右逢源’。”

△安徽省合肥市。(合肥市蜀山区融媒体中心葛庆钊供图)

拥有多重国家发展战略叠加优势的安徽,应当如何“左右逢源”?

10月18日,总书记在听取安徽省委和省政府工作汇报时指明方向:安徽要以深入推进长三角一体化发展为牵引,带动省域内区域协调发展,在长江经济带发展、中部地区崛起战略中发挥更大作用,积极参与高质量共建“一带一路”。

△俯瞰桐城市。(总台记者葛启文拍摄)

立足这一优势,总书记要求安徽在打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地、经济社会发展全面绿色转型区上持续发力,在深度融入新发展格局、推动高质量发展、全面建设美好安徽上取得新的更大进展。

总书记从5个方面对安徽发展提出具体要求:加快科技创新和产业转型升级,推进深层次改革和高水平开放,着力构建城乡融合发展新格局,进一步推动文化和旅游融合发展,毫不放松坚持党的领导、加强党的建设。

△安徽省重大科技创新成果集中展示的展品。(总台央视记者金雨秋拍摄)

此次赴福建、安徽考察,是党的二十届三中全会之后总书记首次赴东部、中部省份考察。

安徽是改革开放的热土。8年前赴安徽考察期间,总书记在凤阳县小岗村主持召开农村改革座谈会并发表重要讲话。

这次在安徽,总书记强调,要推进深层次改革和高水平开放。他要求安徽“勇于开展首创性、差异化改革,打造内陆改革开放新高地。”

△安徽省合肥市。(合肥市蜀山区融媒体中心葛庆钊供图)

潮涌江淮千帆竞,奋楫争先正当时。

发挥多重国家发展战略叠加优势,全面建设美好安徽,江淮大地将在中国式现代化建设中谱写新的篇章。

监制丨申勇 龚雪辉

主笔丨时冉

记者丨马超 彭汉明 杨立峰 郭鸿 钟锐 范一鸣 范学禹 赵化 马喆 覃思 金雨秋 陆泓宇 周倜

视觉丨陈括 张晶

编辑丨王尊

【理响中国】把丰碑立在人民群众心中

2024-10-19 09:33:10求是网

“衡量干部业绩好不好,关键要看老百姓口碑好不好。各级领导干部要向谷文昌同志学习,树牢正确政绩观,为官一任、造福一方,真抓实干、久久为功,把丰碑立在人民群众心中。”

2024年10月15日,习近平总书记来到福建漳州市东山县的谷文昌纪念馆,了解谷文昌同志感人事迹,同谷文昌干部学院教师、学员代表亲切交流。总书记说,“谷文昌同志在福建是有口皆碑、深入人心的,他是千千万万中国共产党优秀领导干部的一位代表。我们学习他的事迹,不仅要高山仰止,还要见贤思齐,像他那样做人、为政”,“只有走这条路,才是人间正道”。

金杯银杯,不如老百姓的口碑;金奖银奖,不如老百姓的夸奖。二十世纪五六十年代,福建省东山县原县委书记谷文昌在东山县工作14年间,带领群众与风灾、旱灾抗争,植树造林,兴修水利,改善交通,发展生产,把一个风沙肆虐的荒岛变成生机盎然的东海绿洲,为经济建设和社会发展奠定了坚实的基础,赢得了东山十万民心。谷文昌去世已经43年,仍为当地民众深深怀念,尊称为“谷公”。他用生前事身后名,回答了共产党人“入党为了什么,当了干部做什么,身后留下什么”的人生课题,展现了政声人去后、丰碑在民心的崇高魅力。

党的十八大以来,在不同场合,习近平总书记多次讲到谷文昌的事迹,对谷文昌等优秀共产党员的品格精神推崇备至。2014年11月,在福建考察时表示,谷文昌同志的事迹同焦裕禄、杨善洲同志的事迹一样,展示了一名共产党员和一名领导干部的坚强党性、远大理想、博大胸怀、高尚情操。2015年6月,在会见全国优秀县委书记时指出,焦裕禄、杨善洲、谷文昌等同志是县委书记的好榜样,县委书记要以他们为榜样,始终做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒,努力成为党和人民信赖的好干部。2020年1月,在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上指出,新中国成立以后,也是因为我们党有一大批像焦裕禄、谷文昌、杨善洲、张富清这样的英雄模范率先垂范,才团结带领人民群众不断开创各项事业发展新局面。

“一切为民者,则民向往之。”谁把人民放在心上,人民就把谁放在心上。从“走山路访贫农”的苏区干部,到“剪下半条被子留给百姓”的红军战士;从“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的焦裕禄,到“捧着一颗心来,不带半根草去”的杨善洲;从“一个共产党员爱的最高境界是爱人民”的孔繁森,到“投身到人民群众最需要的地方去”的黄文秀……每一代共产党人有着自己的历史使命和时代印记,但把人民放在心中最高位置,坚持全心全意为人民服务的根本宗旨一以贯之。正是有无数和谷文昌一样的优秀干部接力,党的优良传统一代代得以赓续,才能始终得到人民衷心拥护,推动国家一步步走向富强。

推进中国式现代化,是一项前无古人的开创性事业,对党的干部队伍建设提出新的更高要求。要教育党员干部继承优良传统、赓续红色血脉,继续发扬敢为人先、爱拼会赢的开拓创新精神,锐意进取、善作善成。树立和践行造福人民的政绩观,不忘初心、担当作为、廉洁奉公,永葆共产党人的政治本色。深化整治形式主义,切实为基层减负。全面落实“四下基层”制度,走好新时代党的群众路线,提升党建引领基层治理效能,用为民造福的实绩,把丰碑立在人民群众心中。

15人参与9评论