2024-12-10 20:20:50央视网

“要认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,落实党中央关于边疆治理各项决策部署,深入做好边疆治理各项工作,推动边疆地区高质量发展。”中共中央政治局12月9日下午就我国历史上的边疆治理进行第十八次集体学习。习近平总书记主持学习并发表重要讲话,全面回顾了党的十八大以来边疆治理取得的历史性成就、发生的历史性变革。总书记的重要讲话深刻指出了边疆民族地区在党和国家工作全局中的重要地位,着重阐述了做好新时代边疆治理工作的方针原则、重点任务、推进主线、底线要求,为边疆地区高质量发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

推进边疆治理体系和治理能力现代化,是中国式现代化的应有之义。我国幅员辽阔,陆地边境线长达2.2万多公里。边疆地区的安宁和繁荣,对于确保国土安全、筑牢生态安全屏障、推动高水平对外开放、加快构建新发展格局等具有重要意义。我们要从中国式现代化全局看待边疆治理,增强工作紧迫性,着力解决发展不平衡不充分问题,加快补上短板弱项,努力实现边民富、边关美、边境稳、边防固。

治国必治边。边疆治理是一项复杂的系统工程,必须坚持系统观念、辩证思维,形成综合治理新局面,做好融合发展大文章。要把边疆地区发展纳入中国式现代化战略全局,纳入区域协调发展战略、区域重大战略,支持边疆地区依托自身条件禀赋,在融入新发展格局、融入全国统一大市场中实现自身高质量发展。要坚持以改革开放增动力、添活力。要坚持城乡融合发展,推进乡村全面振兴。要坚持在发展中保障和改善民生,不断改善边疆地区生产生活条件。

推进边疆治理体系和治理能力现代化,必须着眼于实际情况,深刻把握边疆特殊性。要把握我国边疆地区多为民族地区的客观现状,坚持把推进中华民族共同体建设作为边疆民族地区工作的主线,引导边疆地区各族群众不断增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同,构筑中华民族共有精神家园。要坚持和完善民族区域自治制度,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。要把握一般公共安全问题与民族、宗教等问题交织叠加的复杂形势,把握世界百年未有之大变局加速演进带来的冲击,坚持把维护国家安全和社会稳定作为边疆治理的底线要求,完善共建共治共享的社会治理制度,提高卫国戍边整体能力。要把握我国历史上边疆治理留下的宝贵经验、提供的有益启示,坚定文化自信,强化理论支撑,加快建构中国自主的边疆学知识体系,运用好边疆研究成果,讲好新时代中国边疆治理故事。

推进中国式现代化,边疆地区一个都不能少。我们要深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,坚持把党的全面领导落实到边疆治理各方面全过程,各负其责、勇于担当,密切配合、形成合力,统筹边疆与内地、西部与东部、陆疆与海疆、国内与国际,增强“造血”功能,推动高质量发展,汇聚起边疆儿女团结奋斗的强大力量,朝着强国建设、民族复兴伟业不断前进。

央视评论员

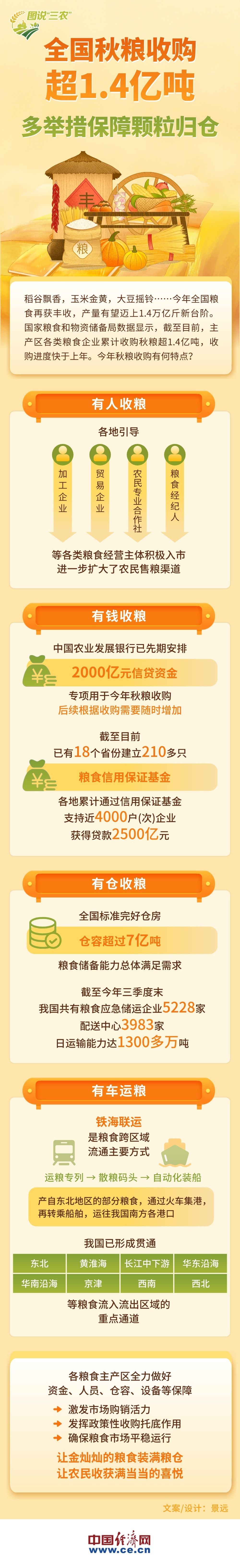

2024-12-10 20:33:26中国经济网

资料来源:人民日报

2024-12-10 19:03:33求是网

当前,百年大变局加速演进,世界进入新的动荡变革期,但人类发展进步的大方向不会改变,世界历史曲折前进的大逻辑不会改变,国际社会命运与共的大趋势不会改变。在此背景下,构建人类命运共同体理念愈发展现出鲜明的科学性、时代性、先进性、实践性,愈发彰显出指引人类社会正确航向、促进世界和平与发展的思想魅力。在习近平总书记亲自擘画、亲自推动下,中国推动构建人类命运共同体的伟大实践不断取得进展,为变乱交织的世界注入和平力量、稳定力量、进步力量。

当地时间2024年11月14日,位于秘鲁首都利马以北的钱凯港开港。钱凯港是中秘共建“一带一路”重点项目。图为当日在钱凯港拍摄的纯电动智能集卡。 新华社记者 李梦馨/摄

面对冲突动荡,构建人类命运共同体以对话协商谋求持久和平。习近平总书记指出:“国与国难免存在分歧和矛盾,但要在平等和相互尊重基础上开展对话合作。”构建人类命运共同体理念坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治,反对搞针对特定国家的阵营化和排他性小圈子,主张国家不分大小、强弱,主权和领土完整都应得到尊重,都有自主选择发展道路和社会制度的权利,都有平等参与国际事务的权利,都应恪守联合国宪章宗旨和原则,在以联合国为核心的国际体系内行事,践行真正的多边主义,在平等有序的世界多极化进程中共同捍卫世界和平与稳定。

大国在维护国际和平上负有特殊重要责任,中国外交充分体现了这份担当。新中国成立之初就提出和平共处五项原则,中国是世界上唯一将和平发展写进宪法的国家,也是五核国中唯一承诺不首先使用核武器的国家。中国无论发展到什么程度,永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围,同时坚决维护国家主权、安全、发展利益,维护国际公平正义。大国关系事关全球战略稳定,中国致力于促进大国协调和良性互动,推动构建和平共处、总体稳定、均衡发展的大国关系格局。作为发展中国家、“全球南方”的一员,中国坚定推动新兴市场国家和发展中国家团结自强,扩大了世界正义阵线,增强了维护和平的力量。中国积极参与联合国维和、亚丁湾护航等行动,是联合国第二大会费国和维和摊款国,已派出维和人员5万余人次,赴20多个国家和地区参加联合国维和行动,是世界长治久安的中流砥柱。

面对多重风险,构建人类命运共同体以共建共享谋求普遍安全。人类是不可分割的安全共同体。当今世界,地区热点问题此伏彼起,非传统安全威胁持续激增,全球安全治理体系严重滞后,人类社会正面临史所罕见的多重风险挑战。构建人类命运共同体理念呼吁践行全球安全倡议,践行共同、综合、合作、可持续的安全观,反对肆意扩大军事同盟、挤压别国的安全空间、重蹈冷战覆辙,主张各国积极参与国际安全合作,呼吁多管齐下、综合施策、完善规则,推进全球安全治理,为维护国际社会安全稳定提供更多公共产品。在应对非传统安全威胁和全球性挑战方面,更加需要秉持共建共享原则,为共同化解恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全、人工智能等问题凝聚合力。

全球安全倡议已获得100多个国家和国际地区组织的支持,一系列合作措施正陆续落地见效。在中国大力支持下,沙特和伊朗跨越恩怨、恢复外交关系。中国推动缅北冲突降温,维护了中缅边境地区安宁。中国在乌克兰危机和巴以冲突上的积极作为,生动诠释了全球安全倡议的核心要义。乌克兰危机爆发以来,习近平总书记亲自同各国及联合国等多边机构领导人深入沟通,表明中国坚定劝和促谈,坚决反对拱火牟利。中国多次阐明解决危机的原则和建议,不断为缓和局势、重启和谈而努力。针对新一轮巴以冲突,中国秉持客观公正立场,强烈呼吁将立即停火止战作为压倒一切的首要任务,将确保人道援助作为刻不容缓的道义责任,强调根本出路是落实“两国方案”,推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决,同时加大人道主义援助,向危难中的加沙人民伸出援手。

面对发展困境,构建人类命运共同体以合作共赢谋求共同繁荣。发展是人类社会的永恒追求。习近平总书记指出:“‘合则强,孤则弱。’合作共赢应该成为各国处理国际事务的基本政策取向。”中方主张积极践行全球发展倡议,倡导普惠包容的经济全球化,呼吁各国一道做大并分好经济发展的蛋糕,缩小南北鸿沟、破解发展不平衡,让不同国家、不同阶层、不同人群都能参与并享有经济社会发展的成果,实现共同繁荣、共同富裕;同时支持各国走出符合自身国情的发展道路,摒弃损人害己的保护主义、单边制裁,反对“脱钩断链”、“小院高墙”,反对泛化国家安全概念、把经济科技问题政治化武器化,维护全球产业链供应链的稳定畅通,保持全球经济增长活力与动力。积极推动国际货币基金组织、世界贸易组织等多边经济金融机构改革,充分发挥二十国集团、金砖国家合作机制等全球经济治理新平台的作用,推动构建公正、合理、透明的国际经贸规则体系,推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。

作为世界主要经济体,中国坚定奉行互利共赢的开放战略,不断扩大高水平对外开放,以自身发展为世界发展创造新机遇。中国对世界经济增长的贡献率长期保持在30%左右,已经成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国关税总水平已降至同世贸组织发达成员相当水平,外资准入负面清单进一步缩减,外商投资收益率名列世界前茅,创办进博会、服贸会、消博会、链博会等国际合作平台,为各国投资者和合作伙伴带来更稳定预期、更长远利好。“一带一路”倡议提出10多年来取得累累硕果,成为共建国家携手发展的合作之路、机遇之路、繁荣之路。

面对文明隔阂,构建人类命运共同体以交流互鉴谋求开放包容。文明只有姹紫嫣红之别,绝无高低优劣之分。中方提出全球文明倡议,推动文明交流互鉴、促进人类文明进步。

尊重世界文明多样性,以文明交流超越文明隔阂、以文明互鉴超越文明冲突、以文明包容超越文明优越。中国倡议举行亚洲文明对话大会、中国共产党与世界政党高层对话会、文明交流互鉴对话会、文明古国论坛、良渚论坛等会议和论坛,推动联合国大会设立文明对话国际日,带动和促进了世界范围内不同文明相互映照、焕发光彩。

倡导弘扬全人类共同价值,超越西方所谓“普世价值”的狭隘历史局限。中国提出并弘扬全人类共同价值,打破了美西方对人类价值的“垄断权”,有助于推动不同国家间相互理解、相互尊重、相互信任,更好地凝聚思想和价值共识,推动人类文明发展进步。

重视文明传承和创新,加强国际人文交流合作,促进各国人民相知相亲。中国以海纳百川的宽阔胸襟借鉴吸收人类一切优秀文明成果,同时推动中华文化更好走向世界。中国参与发起成立亚洲文化遗产保护联盟,搭建了亚洲文化遗产领域首个国际合作机制。截至2023年末,中国在全球设立了48家海外中国文化中心,在世界大多数国家都开办了孔子学院、孔子课堂。中国近期连续出台免签、简化入境手续等措施,促进中外人员往来,截至2024年11月,与五大洲147个国家的地方政府建立了3054对友好城市(省州)关系,努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面,让世界文明百花园更加多姿多彩、生机盎然。

面对生态危机,构建人类命运共同体以绿色低碳发展谋求清洁美丽家园。工业文明创造了巨大物质财富,但也带来了生物多样性丧失、环境破坏、气候变化的生态危机。构建人类命运共同体理念要求尊重自然、顺应自然、保护自然,积极应对气候变化,加快形成绿色发展方式和生活方式,推动构建人与自然生命共同体。国际社会应当开展全球行动、全球应对、全球合作,坚持共同但有区别的责任原则,共同医治生态环境的累累伤痕,共同促进经济发展与生态保护协调统一,守护好这颗蓝色星球。

中国将应对气候变化全面融入国家经济社会发展的总战略,积极稳妥推进碳达峰碳中和。全球光伏发电装机容量接近一半在中国,全球新能源汽车一半以上行驶在中国,全球四分之一的新增绿化面积来自中国。中国提前完成2020年应对气候变化和设立自然保护区相关目标,人工林面积居全球第一,是对全球臭氧层保护贡献最大的国家。中国始终以积极姿态参与全球气候谈判议程和国际规则制定,坚持不懈为发展中国家改善环境治理提供力所能及的资金、技术支持。中国实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划,截至2024年10月,中国已与42个发展中国家签署53份气候变化南南合作谅解备忘录,开展了近百个减缓和适应气候变化项目;累计实施300多期气候变化相关领域或主题的能力建设项目,为120多个发展中国家提供1万余人次的培训名额。

2024-12-10 21:00:08光明网

光明网讯(记者 赵艳艳)中国中小企业协会10日公布数据显示,11月中小企业发展指数为89.2,较10月上升0.2点,连续2个月上升。

其中,分项指数5升1平2降。11月份,宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、资金指数、效益指数继续上升,较上月分别上升0.1、0.5、0.3、0.1和0.5点。劳动力指数由升转平。成本指数、投入指数由升转降,较上月分别下降0.3、0.1点。中小企业生产经营状况继续改善,景气水平向好趋势进一步巩固。

分行业指数6升2降。11月份,工业、建筑业、交通运输业、住宿餐饮业继续上升,较上月分别上升0.5、0.1、0.1和0.1点。批发零售业、信息传输软件业指数由降转升,较上月分别上升0.1和0.6点。房地产业、社会服务业由升转降,较上月分别下降0.3和0.1点。总体上,行业运行延续回升向好态势。

从11月份中小企业发展指数来看,当前中小企业运行呈现以下主要特点:

发展预期向好。11月份,反映企业预期的宏观经济感受指数为98.9,较上月上升0.1点,连续两个月上升。其中,宏观形势感受指数为103.6,比上月上升0.2点,行业形势感受指数为94.2,比上月上升0.1点。信心预期持续提振。

市场需求稳步向好。11月份,市场指数为81.2,较上月上升0.3点,连续三个月上升。信心预期提升与市场需求回暖相互促进。所调查的8个行业中,4个行业市场指数上升。其中,工业、信息传输软件业市场指数大幅上升,较上月分别上升0.8和0.6点。4个行业国内订单指数上升、7个行业销售量指数上升。

资金状况有所好转。11月份,资金指数为100.6,较上月上升0.1点。其中,流动资金继续改善,应收账款周转变快,但融资状况有所收紧。11月份,流动资金指数为85.1,较上月上升0.1点,融资指数为90.0点,较上月下降0.3点。所调查的8个行业中,6个行业流动资金指数上升,5个行业应收账款回款速度加快,5个行业融资指数下降。

企业成本压力有所缓解。11月份,成本指数为111.9,较上月下降0.3点。所调查的8个行业成本指数全面下降,住宿餐饮业、批发零售业、建筑业成本指数下降幅度较大,分别较上月下降0.9、0.5和0.5点。其中,6个行业生产成本指数下降,4个行业原材料购进价格指数下降,5个行业人力成本指数下降。

企业效益有所改善。11月份,效益指数为74.0,较上月上升0.5点。所调查的8个行业中,7个行业效益指数上升。其中,工业、信息传输软件业上升幅度较大,较上月各上升0.7点,房地产业较上月下降0.3点。

随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力,各方面积极因素不断累积,经济运行稳中有进,进度加快。中小企业信心预期继续向好,市场需求明显回升,生产经营活动加速活跃,景气水平稳步改善,实现经济稳增长和全年目标任务的有利条件进一步巩固。

下一步,要继续锚定扩大需求和振兴消费,加速经济循环,做好部分惠企政策到期后的接续安排,助力企业拓市场稳订单,为中小企业创造可持续的市场空间和发展机遇。

以更开放的姿态为全球发展带来广阔机遇金 轩2026年02月11日06:01 | 来源:人民网-人民日报订阅收..

扫描二维码微信打赏