2025-11-16 10:57:21中国青年网

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出“统筹教育强国、科技强国、人才强国建设”,这是立足当下国情与国际形势的高瞻远瞩之举。

从宏观环境来看,全球正处于新一轮科技革命和产业变革的关键时期,各国围绕教育、科技和人才的竞争日趋白热化,教育、科技和人才已然成为争夺战略制高点的核心要素。与此同时,我国经济社会发展进入新常态,迫切需要通过加强教育、科技、人才建设来推动高质量发展。国务院总理李强11月14日主持召开国务院常务会议,此次会议再次聚焦教育强国建设,要求秉持“接续奋进,久久为功”的定力,勾勒出教育、科技、人才一体推进的清晰路径。

当前,科技革命浪潮奔涌,教育能否跟上时代的发展,成为抢抓机遇的关键一手。破题的关键,正是本次会议提出的“建立健全教育科技人才一体推进的协调机制”。这一机制的核心价值,在于打破部门与领域间的壁垒,让教育与科技共振、与产业共融、与国家战略同频。

教育从来不止是校园的“分内事”,从基础学科突破到学科交叉领域融合,从卓越工程师锻造到大国工匠培育,都需要跨场景、跨主体的协同发力。要拆除体制机制的“围墙”,通过协调机制,打通人才流动渠道,促进高校、科研院所与企业间的人才双向流动,让教育真正成为推动国家发展的核心动力源。

细读本次会议议程,“创新人才”无疑是贯穿始终的核心关键词。当科技创新成为国际战略博弈的“主战场”,当产业升级迈入转型升级的“攻坚期”,“如何培育创新人才”就已从单纯的教育课题,跃升为关乎国家前途命运的战略命题。从学校来看,培育创新人才,核心要抓牢工程硕博士培养改革专项试点,持续深化基础学科“101”计划,以打造一流核心课程、精品教材、优质实践项目和顶尖师资团队为抓手,为人才成长筑牢根基。

而从社会与产业来看,要锚定国家战略急需与未来科技前沿,聚焦集成电路、人工智能等关键领域,整合高水平研究型大学、行业领军企业、国家实验室的优势资源,构建政产学研用协同育人新格局。唯有在协同生态中拔节,让创新人才在需求沃土中扎根,“智力活水”方能源源不断地涌现。

民有所盼,政有所向。本次会议强调,要“着力解决教育领域群众关心的突出问题”。随着社会发展和教育理念进步,公众对教育的期待已从“有学上”转向“上好学”,这要求教育更加精细、多元,能够满足不同禀赋、不同特点学生的成长需求——减少“小眼镜”“小胖墩”的数量,利用心理课程辅助学生成长,降低对分数与排名的权重,开展读书行动、劳动实践、美育浸润……从长远看,解决群众关心的教育突出问题涉及资源配置方式的优化,关乎治理体系的完善,更需要教育理念的更新。这个过程不可能一蹴而就,需要持之以恒的努力。

“十四五”收官在即,“十五五”蓄势启航,我们站在承前启后的关键节点,更要扎实推进教育强国建设。作为支撑科技自立自强的基石与引领社会全面进步的灯塔,教育在新时代的使命愈发重大,而创新人才的批量涌现,正是这份使命鲜活的注脚。习近平总书记强调,我们要建成的教育强国,是中国特色社会主义教育强国,应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。新时代的帷幕下,教育强国的宏伟蓝图已然铺展。教育强国的建设从来不是百米冲刺,而是一场需要耐力与智慧并重的接力赛。在这条奋进之路上,我们要跑好属于这代人的“接力棒”!(邵江梅 谢伟锋)

2025-11-16 09:16:47新华社

璀璨敦煌,奇绝麦积

甘肃

有着“中国石窟艺术之乡”的美誉

习近平总书记高度重视敦煌莫高窟、麦积山石窟等文化遗产的保护传承工作,在甘肃考察期间,数次作出重要指示:

散布在陇原大地上的一处处石窟

是镌刻在崖壁上的文明瑰宝

承载着悠久的文化记忆

印证了中华文明多元一体

2025年10月30日,在敦煌石窟文物保护研究陈列中心,游客使用AR设备在复制洞窟参观体验。

这是敦煌莫高窟第323窟的张骞出使西域图(资料照片)。

位于甘肃瓜州县的榆林窟(2025年10月31日摄,无人机照片)。

2025年7月16日,游客在麦积山石窟参观。

牢记嘱托

甘肃在石窟艺术保护传承上

持续发力

不断壮大人才队伍

广泛应用技术手段

还原历史肌理

传承千年文脉

推动文保工作迈上新台阶

2025年5月21日至23日,西北四省(区)文物保护工匠技能竞赛暨甘肃省第一届文物行业职业技能竞赛在兰州举行,这是来自敦煌研究院的选手杨韬在壁画文物修复比赛中(2025年5月22日摄)。本次竞赛以“守护丝路遗产·锻造大国工匠”为主题,共设木作、泥瓦作、金属、陶瓷、纸张书画、壁画文物修复和考古勘探等项目,吸引了来自青海、宁夏、甘肃、新疆四省区的100余名文物修复领域的能工巧匠参赛,旨在通过竞赛进一步发掘文物修复和考古技能人才,助力中华文化瑰宝永续传承。

2024年11月2日,麦积山石窟艺术研究所保护研究室的高级文物修复师牟常有(右)和徒弟何举在麦积山石窟133窟内修复塑像。自1985年至今,牟常有在麦积山石窟艺术研究所工作已有四十年。经过多年磨砺,牟常有的文物修复技艺日臻成熟,面对年轻人的请教,他更是倾囊相授。“塑像壁画皆是凝固的历史,守护它们,需要耐心和毅力,相信年轻人能够接好接力棒,让这份珍贵的人类文化遗产永续。”牟常有说。

2024年11月2日,麦积山石窟艺术研究所保护研究室的文物修复师何举在麦积山石窟133窟内修复塑像。近年来,麦积山石窟艺术研究所等文物保护部门持续加大对麦积山石窟的抢救性保护和预防性保护工作力度,积极探索现代科学技术手段与传统文物修复技艺相结合的保护修复新路径。截至目前,麦积山石窟已有80个洞窟完成整体保护修复工作。

2023年8月3日,敦煌研究院文物数字化研究所的工作人员在展示莫高窟彩塑三维重建的成果。近年来,敦煌研究院持续加大文物保护基础研究和应用研究,不断加强文物科技保护力度,提升科研平台建设,为文物保护和文化遗产事业发展奠定良好基础。

2023年8月3日,在敦煌研究院多场耦合实验室中,工作人员对庆阳北石窟寺砂岩样品进行三维扫描分析。2020年底,敦煌研究院建成我国文化遗产领域首个多场耦合实验室,实验室可模拟-30℃到60℃、10%至90%相对湿度以及风、雨、雪、太阳照射等各类气候条件,基础研究能力得到进一步提升。

2023年4月25日,敦煌研究院文物数字化保护团队图像采集人员熊业腾在洞窟内调试设备,准备采集壁画图像。30多年前,敦煌研究院便尝试以数字技术让古老石窟“芳华永驻”。2016年,“数字敦煌”资源库上线,首次向全球免费共享30个敦煌石窟的高清图像和全景漫游,用户足不出户就能欣赏到高清的敦煌文化数字资源,目前访问用户遍布全球78个国家,累计访问量超过2000万次。

2022年4月19日,敦煌研究院文物保护技术服务中心的壁画修复师杨金礼在莫高窟第231窟内修复壁画。

以科技为翼、创意为媒

让壁画、塑像“走”出洞窟

从“活起来”到“火起来”

甘肃奋力书写文旅融合新答卷

让千年瑰宝持续焕发光彩

2025年9月22日,在敦煌举办的“相约敦煌”国际文化交流演出活动上,甘肃省演艺集团的演员展演《乐动敦煌》选段。《乐动敦煌》借助对莫高窟壁画、藏经洞古籍的解读梳理,活化敦煌古乐器、古乐谱研发成果,通过全息投影等手段,结合专业演员的表演,将莫高窟壁画中的乐舞盛景生动再现,让观众沉浸式感悟传承千年的敦煌乐舞文化魅力。

2025年9月22日,游客在敦煌文博会上身穿民族服饰自拍。9月20日至22日,第八届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会在敦煌市举行。敦煌研究院“典范”“高地”建设成果展、甘肃文旅非遗文创展、敦煌·丝路雕塑展等多项展览同步亮相,集中展现了敦煌文化遗产保护、研究、弘扬的最新成果以及共建“一带一路”国家的文化艺术、非遗文创、风土人情等精彩内容。

2025年9月20日,演员在敦煌大剧院表演新版《丝路花雨》。1979年,大型民族舞剧《丝路花雨》在中国西北诞生。编创者们从敦煌莫高窟的壁画和彩塑中寻找灵感,将壁画上凝固了千年的舞姿,转化为动态舞蹈语言。40多年来,《丝路花雨》累计演出超4000场,足迹遍布40多个国家和地区,被誉为“中国舞剧的里程碑”和“活的敦煌壁画、美的艺术享受”。此次新版历经两年半创排,通过复原与创新对经典艺术进行当代诠释,彰显了中华优秀传统文化的生命力。

2025年6月26日,游客在敦煌夜市选购文创产品。今年以来,敦煌市全面改造敦煌夜市等特色街区,围绕敦煌深厚的历史文化底蕴,融入壁画、丝路文化等元素,通过布设文化景观小品、打造沉浸式餐饮体验空间、上线特色文创产品等方式,给游客带来多元体验,“夜经济”持续升温,不断释放文旅消费潜力。

2025年5月10日,游客在敦煌文旅新打卡地敦煌印局体验文创印章。

2024年9月4日,游客在敦煌莫高窟数字展示中心观看球幕电影《梦幻佛宫》。

2024年7月22日,一名游客在敦煌莫高窟“寻境敦煌——数字敦煌沉浸展”上借助VR设备沉浸式游览莫高窟第285窟虚拟场景。“寻境敦煌”综合运用了VR虚拟现实、三维建模、游戏引擎的物理渲染和全局动态光照等新技术,高精度立体还原了莫高窟第285窟。游客戴上VR眼镜,不仅可以零距离观赏壁画、360度自由探索洞窟细节,还能“飞升”到窟顶,身临其境参与壁画故事情节,沉浸式感受敦煌文化的魅力。

记者: 陈斌 郎兵兵

编辑:毕晓洋 李贺 虞东升 许睿 张浩波

新华社摄影部制作

新华社第一工作室出品

2025-11-16 09:28:07人民网

人民网深圳11月15日电 (记者杨磊)11月15日,记者在十五运会马拉松赛现场看到,每一位运动员手腕上都佩戴贴有运动员名字和号码的手环,这就是本次全运会跨境马拉松赛实现“无感通关”的黑科技。

作为全运会历史上首次跨境马拉松赛,运动员在比赛过程中需穿越深圳口岸到达香港。为了保证赛事流畅进行,十五运会马拉松赛创新采用“前置查验+闭环管理”模式,将查验环节前移至赛事起终点处。所有需要在本次马拉松赛中跨境的人员,都将在“前置查验区”提前办理边防检查手续。

同时,赛事采用智能化查验系统,为运动员、裁判员和保障人员配备专用手环,并沿线部署人脸识别等技术设备。完成“前置查验”后,所有跨境人员在赛事中途通过口岸区域时将实现“无感通关”,无需中途再作停留。

扫描身份证、人脸识别。无需人工操作,无需纸质材料,短短几秒钟时间,就顺利完成通关查验。记者在比赛现场也亲身体验了“无感通关”的顺畅和便捷。

“所有运动员和相关保障人员的出入境手续均提前办理。比赛过程中,运动员佩戴定位手环,实施手环+人脸识别+计时计分三重核验机制,确保运动员的赛程在可控范围内。”深圳边检总站深圳湾边检站政治处副主任黄钊在接受记者采访时介绍,“此外,比赛场地配备了许多科技装备,比如边检一体指挥车、四足机器人、高空无人机等,为我们的保障工作提供了巨大帮助。运动员在通过口岸赛道时,不用停顿,不用排队,可以丝滑跑到香港,顺利完成比赛。”

据介绍,此次十五运会马拉松比赛中使用的生物识别技术,已经在百姓日常通关中使用。黄钊表示:“深圳湾口岸已率先启用智能快捷通道,也就是‘刷脸通关’,现在在深圳市其他的口岸也在进行推广,极大便利了百姓日常入出境。”

黄钊表示,深圳边检总队将总结十五运会赛事保障经验,推广到更多跨境赛事中,“助力打造粤港澳新的竞赛名片,助力粤港澳大湾区深度融合。”

央视新闻2025年11月15日 15:09:34 来自北京市

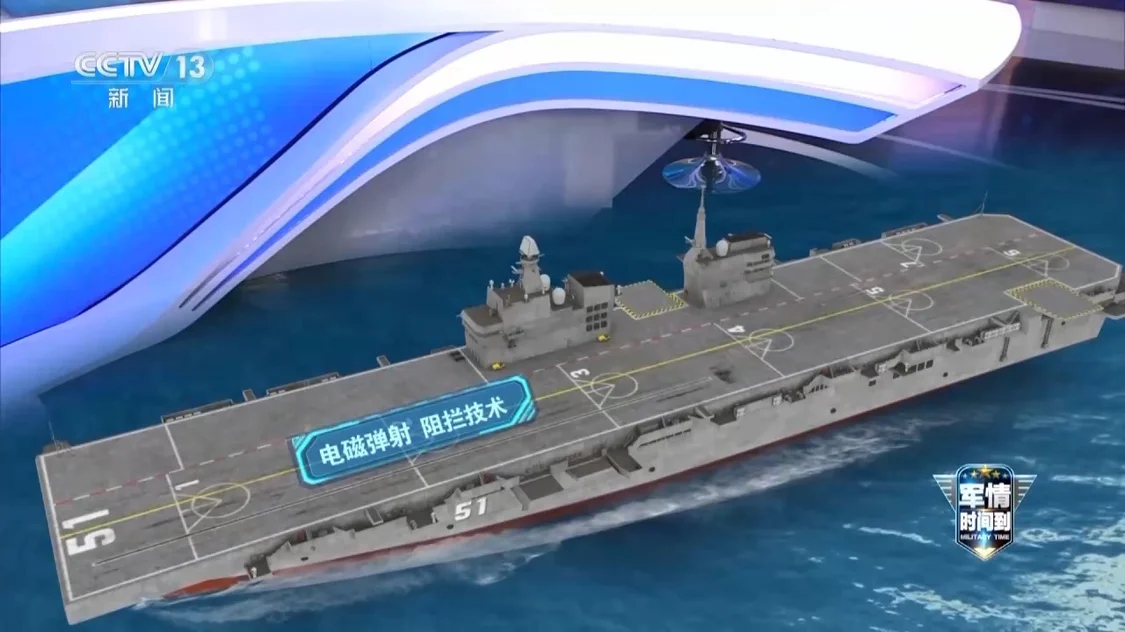

11月14日上午,中国海军076型两栖攻击舰四川舰解缆启航,奔赴相关海域开展首次海试,此次海试四川舰将进行哪些试验?电磁弹射搭配两栖攻击舰能够发挥出怎样的作战效能,中国海军两栖作战舰艇的发展又经历了哪些变化?

1:02/21:42自动播放

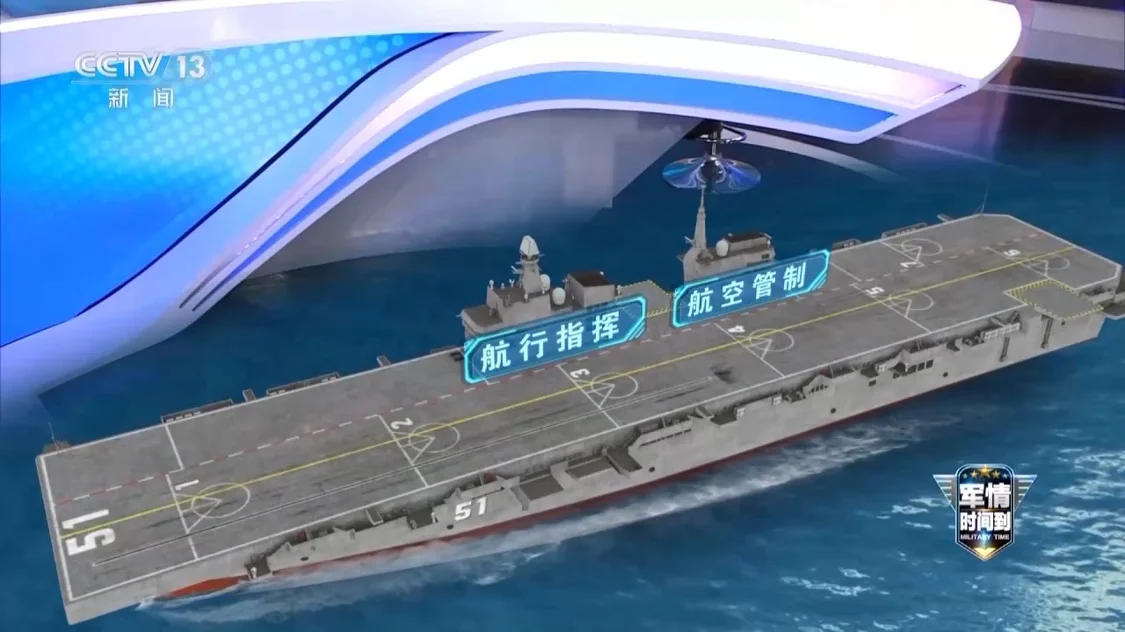

四川舰有哪些新亮点和新设计

作为我国自主研制建造的076型两栖攻击舰首舰,又是推进海军转型建设发展,提升远海作战能力的关键装备,四川舰的满载排水量是4万余吨。

与传统的两栖攻击舰相比,四川舰在外观方面最具有辨识度的,就是它的双舰岛式上层建筑和全纵通飞行甲板。

双舰岛设计,可以使前后舰岛各司其职,前舰岛主要负责航行指挥,可以专注于和其他舰艇航线的配合和整个编队的组成。后舰岛则负责航空管制,对无人机、直升机以及友舰的战机进行合理的指挥,大幅提高作战指挥效率。

全纵通飞行甲板,它的特点就是首次在两栖攻击舰上应用了电磁弹射和阻拦技术。这不仅使四川舰能够搭载各种固定翼飞机、直升机和大型无人机,还能够利用电磁弹射将它们弹射出去,同时更高的弹射效率和更快的起飞速度,也将使四川舰的作战能力达到“准航母”级别。

四川舰无需改进

可复制福建舰电磁弹射成果

全世界两栖攻击舰不少,而且舰载机的种类很多,但是由于两栖攻击舰甲板的长度有限,面积有限,所以它携带的舰载机一般要具备垂直短距起降功能,如果通过电磁弹射,包括阻拦系统,不经过改进,在常规舰载机的基础上就可以完成在两栖攻击舰上起飞。比如福建舰可以依靠电磁弹射,弹射歼-35战斗机,在076上不经任何改进,就可以复制在福建舰上的起飞和拦阻效益。这样真正意义上的准航母就出现了。所以整个技术路线很简单,可以完全复制这套系统,把其他国家那种垂直短距起降特别复杂的技术路线,做了完美规避。

创新技术使四川舰成为

“准航母”级别舰艇

首先如果从登陆作战关键装备去分析,这是一个创新,全世界现在没有这种装备。如果从全球海军武器装备,包括中国海军武器装备定位来看,它是目前准航母级别的舰艇。如果按照电磁弹射加拦阻,它就是固定舰载机、无人机,包括其他作战飞机的起飞平台,如果今后组成两栖作战编队,准航母编队,这样对整个大航母编队是一个辅助。今后如果应对一些低强度冲突,完全可以通过编队内作战舰艇,包括076核心作用完成任务。

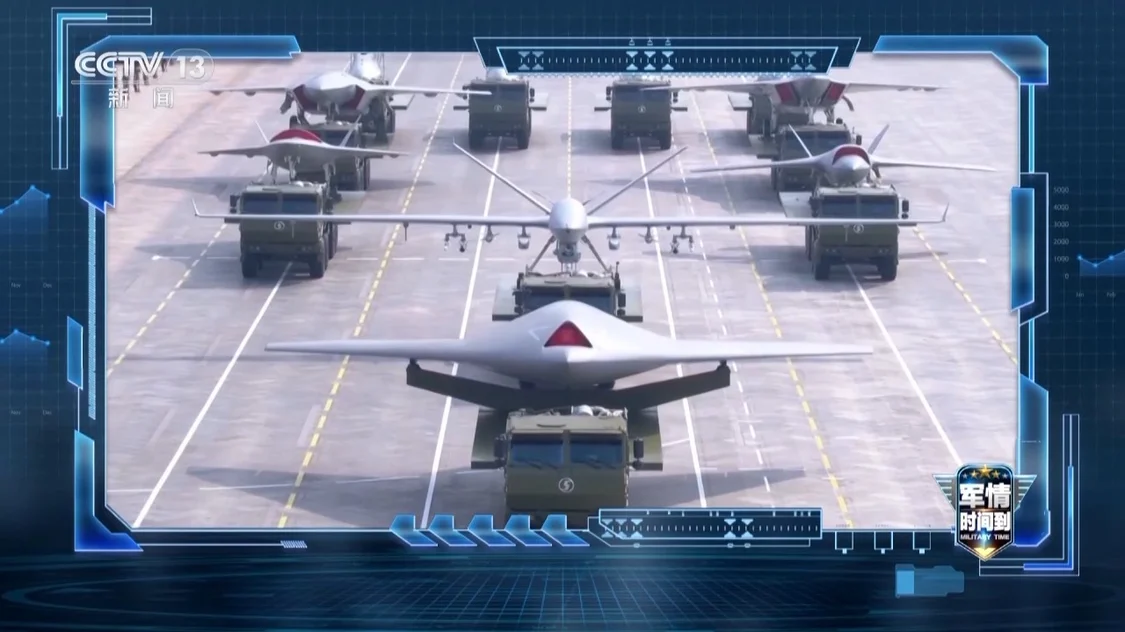

四川舰可搭载多种类型无人机

无人机航空母舰不是只搭载无人机,而是能够搭载多种无人机,和有人机形成一个科学合理的舰载机体系。按照目前四川舰拦阻弹射起飞的效率,今后的大型无人机,包括多种无人机,都可以在准航母上找到自己的位置。九三阅兵,我们出现了攻击21号隐身舰载机,而且看到它的机翼可以折叠,那么今后如果配合四川舰,可以完成多种作战任务。

当然,隐身攻击只是一个机型,下一步在四川舰上出现的无人机至少两类,第一是侦察预警无人机,第二是隐身攻击无人机。如果能够弹射大型的侦察预警无人机,它可以取代预警机的作用,在整个编队上空对周边环境进行侦察,而且可以实时传递各种海空情报,为作战方案制定,包括作战行动协调,提供很好的情报依据。四川舰可以弹射攻击型的隐身无人机,像攻击21号,按照目前弹舱尺寸,它可以携带大量的对地武器、对海武器,包括空空武器,在海上完成多的作战任务。

今后不同系列无人机的组合以及无人机系列和有人机的组合,将会在四川舰上呈现出中国版本的舰载机体系。

四川舰可发挥综合能力

执行掩护武装投送任务

以前叫投送,现在是武装投送,我们感觉之前由于舰载机火力包括制空制海能力相对较弱,它需要其他的航空兵和舰艇提供掩护,四川舰有电磁弹射,能够弹射大型无人机,能够弹射有人舰载机,所以今后如果通过两栖攻击舰准航母效应,它既可以掩护整个编队上空安全,同时可以掩护登陆作战部队安全。所以一条舰可以通过综合功能的发挥,把之前简单的投送任务变成具有强大掩护的武装投送,综合作战能力和之前相比有很大进步。

四川舰“准航母”效应

将作战能力提到新高度

071解决了快速登陆问题,因为带坞舱,而且航速相对较快,有一定的隐身能力,在执行作战任务过程中,可以以最快速度到达指定海域。到了075,两栖立体登陆作战成了核心,而且通过立体快速投送所形成的登陆作战能力,可以在远海地区进行。076是“准航母”效应,它这种两栖作战功能,把之前登陆作战和制空对海掩护都提高到新高度,所以这种全方位立体登陆作战功能最为强大。三个步骤标志中国海军在登陆作战过程中,关键装备核心设施体系化布局正在呈现出惊人变化。

四川舰的海试正在稳步进行,这些“海上堡垒”不仅承载着国土防卫的重任,更以创新技术改写着现代战争的规则,未来,中国海军两栖力量将在维护国家主权和全球利益的征程中书写新的传奇。

2025-11-16 12:22:36央广网

央广网北京11月16日消息(记者胡晓辉 商丘台记者刘悦 民权台记者丁亚敏)据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道,党的二十届四中全会明确提出,加快经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国。河南省商丘市的申甘林带,经过几代人努力,从盐碱地变为万亩林海,成为亚洲十大人工防护林之一。

03:17

像往常一样,不到9点,民权林场野岗分场副场长翟文杰已经启动无人机,开始巡林。

翟文杰:巡林,以前都是一走都是几十里地,现在无人机一飞整个林带都能覆盖住。

初冬的阳光照在黄绿交织的树叶上,分外夺目,随手一拍,皆是风景。而70年前,这里还是沙荒地。翟文杰的爷爷和叔叔就守在这里,一年接着一年,不停地种树。

翟文杰:从俺爷那一辈开始,从恢复林带上,从这地方入手。我们这个林带主要是以防风固沙为主,这个豫东最大的生态屏障,假如这个林带没有了,这个风立马就起来了。

种树的工作一直没有间断。与父辈不同的是,翟文杰在林场里用上了北斗监测、无人机巡护、基因育种等多种新技术,让坚守更精准高效。

翟文杰:印象最深的就是俺爷跟我说,你要好好干,他说造林这个事不是说这一天两天就能完成的。造林规划、管理、病虫害防治、监测,俺都干。

如今,民权县以申甘林带为核心的十多万亩黄河故道林下沙荒地,种了羊肚菌、赤松茸等多种食用菌,已经成为“全国林下食用菌种植国家农业标准化示范区”。

羊肚菌林下种植基地负责人包若琰:每亩地的产值3万至4万元左右,林下种植也可以带动我们(周边)老百姓来就业。

从守护绿色到经营绿色,黄河故道描绘着动人的生态画卷。眼下,民权县羊肚菌种植面积达5000亩,赤松茸种植面积达600亩,年产值2亿多元。

民权县委书记王静娴:落实党的二十届四中全会精神,我们将以申甘林带固本,以国家湿地公园修复提质,通过全面落实河长制、林长制守护清水绿岸。同时,大力发展生态旅游、林下经济等绿色产业,让百姓因生态而致富,让黄河故道成为民权最动人的生态画卷。

绿色发展是中国式现代化的鲜明底色。党的二十届四中全会提出,加快经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国,这让翟文杰有了新的希望。

翟文杰:用新理念、新技术守好这片林,让老百姓因这片林而过上好日子,这就是最实在的绿色转型。

携手构建亚太共同体 促进亚太地区增长和繁荣(APEC中国年:开放 创新 合作)本报记者 陈尚文2026年02月0..

扫描二维码微信打赏